Кометная астрономия

| ||||||

Слева направо и сверху вниз:

|

Коме́тная астроно́мия — раздел астрономии, занимающийся исследованиям комет и к задачам которой относятся позиционные, фотометрические, спектральные, поляризационные и другие наблюдения комет; разработка физических теорий комет; изучение законов движения комет (в частности — возмущений, оказываемых на их движение большими планетами); разработка гипотез происхождения комет[1]; моделирование комет в лабораториях и космосе; вычисления орбит комет и расчёты их эфемерид; составление каталогов комет[2][3].

Методы и технологии[править]

В исследованиях по кометной астрономии широко используются методы астрофизики, небесной механики, астрометрии[2].

Со второй половины XX века в кометной астрономии началось использование методов математического моделирования для изучения физико-химических процессов, происходящих в ядре кометы и на его поверхности. Были созданы модели сублимации газово-пылевого вещества при сближении кометы с Солнцем и образования кометной атмосферы (комы), образования пылевых и плазменных хвостов, а также взаимодействия ионизованных частиц внешней комы с солнечным ветром. Серьёзные ограничения на выбор соответствующих моделей накладывают результаты астрономических наблюдений, данные, полученные при помощи космических аппаратов, и лабораторные эксперименты, и они же позволяют верифицировать результаты расчётов[3].

Важным направлением кометной астрономии является изучение генезиса комет и процессов их миграции. С этим связан вклад исследования комет в решение фундаментальной проблемы происхождения и эволюции Солнечной системы и систем экзопланет, в том числе их роли в эволюции планет земного типа и происхождении жизни. На периферии Солнечной системы (границе гелиосферы) кометы испытывают возмущения от ближайших звёзд и неравномерного распределения масс в Галактике, вследствие чего могут покидать Солнечную систему. Вместе с тем кометы из межзвёздной среды, дающие наиболее ценную космохимическую информацию, могут заходить внутрь Солнечной системы. Соответственно, они служат своеобразными зондами первичной межзвёздной среды[3].

Исследования[править]

Для изучения комет используются в основном оптические телескопы, оснащённые различными измерительными приборами. Так, для обнаружения комет и определения их орбит применяют широкоугольные астрографы, хотя многие кометы были открыты с использованием простых любительских телескопов. Для получения детальных изображений и исследования свойств комет крупные инструменты оснащаются ПЗС-матрицами, спектрометрами, фотометрами, поляриметрами. В конце XX века были осуществлены первые полёты космических аппаратов к кометам. Эти полёты позволили получить наиболее полную информацию о них. К началу 21 в. космические аппараты осуществили сближения с 5 кометами: Джакобини — Циннера (ICE, 1985 год), Галлея (автоматические межпланетные станции «Вега-1» и «Вега-2», «Джотто», 1986 год), Григга — Скьеллерупа («Джотто», 1992 год), Боррелли (Deep Space 1, 2001 год), Темпеля 1 (Deep Impact, 2005 год), причём последний космический аппарат исследовал ядро кометы при помощи специального медного снаряда-зонда[3].

«Розетта»[править]

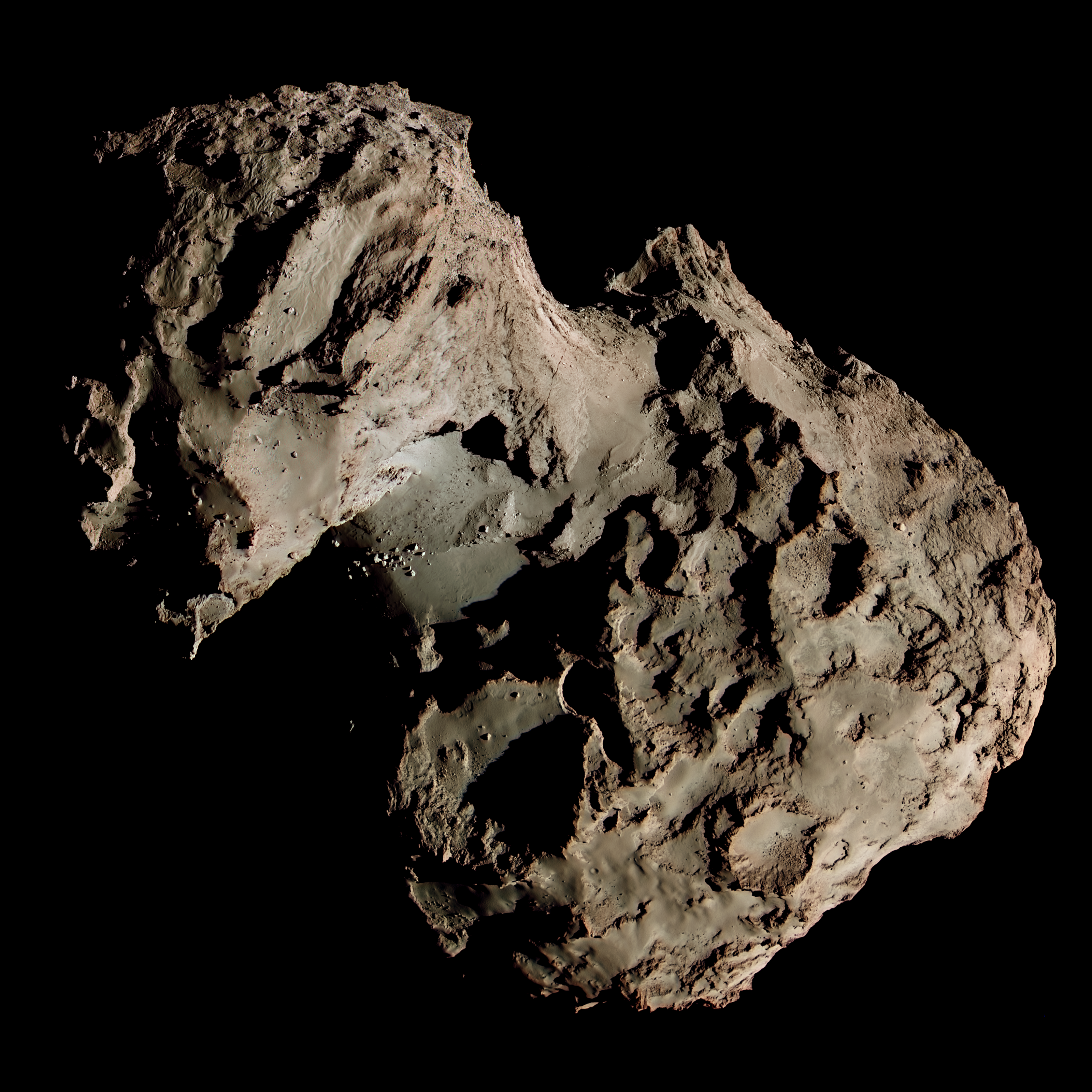

В марте 2004 года был запущен космический аппарат Европейского космического агентства «Розетта» к комете Чурюмова — Герасименко, который летом 2014 года достиг ядра кометы и впервые вышел на его орбиту. Спустя несколько месяцев от орбитального аппарата отделился спускаемый аппарат «Филы», совершивший посадку на ядро кометы. Миссия продолжалась более двух лет и позволила провести обширный комплекс измерений свойств кометы в процессе сопровождения её на орбите в окрестности перигелия. В сентябре 2016 года после завершения программы исследований орбитальный аппарат совершил контролируемое соударение с ядром кометы[3].

История[править]

Аристотель в естественнонаучном сочинении «Метеорологика» (IV веке до н. э.) рассматривал кометы как атмосферное явление, подобное полярным сияниям. Луций Анней Cенека (I век) предположил, что комета — это небесное тело, которое «размеренно, шаг за шагом перемещается в своём пространстве; и под конец оно не гаснет, а удаляется»[4].

Первые научные исследования комет были проведены датским астроном эпохи Возрождения Тихо Браге во второй половине XVI века. Он не обнаружил заметного параллакса у яркой кометы 1577 года, что свидетельствовало о внеатмосферном происхождении кометы. Позднее Исаак Ньютон показал, что эта комета двигалась по параболической траектории. Тем не менее споры относительно происхождения комет и характера их орбит продолжались ещё более столетия[3].

Галилео Галилей был сторонником идеи Аристотеля, согласно которой кометы движутся в верхней атмосфере Земли по прямым линиям. В 1705 году итальянский астроном на основе теории тяготения Ньютона и данных наблюдений яркой кометы в 1531, 1607 и 1682 годов предсказал в своих «Очерках кометной астрономии»[5] новое появление кометы вблизи Земли в 1758 году, что со временем подтвердилось. Тем самым было доказано, что кометы — это небесные тела, обращающиеся вокруг Солнца[3].

В России[править]

Основоположником кометной астрономии в России является Фёдор Александрович Бредихин (1831—1904)[6], который последние 9 лет своей жизни посвятил теоретическим исследованиям именно в области кометной астрономии[7]. Советские исследователи комет С. К. Всехсвятский, О. В. Добровольский, В. Г. Рийвес и другие развили традиции школы Бредихина[8].

Проблемы кометной астрономии в СССР разрабатывались в астрономических учреждениях Москвы, Ленинграда, Алма-Аты, Киева и др.[2].

С 1935 года начали созываться научные конференции по метеорной и кометной астрономии. Первая конференция прошла в 1935 году, 2-я — в 1937 году, 3-я — в 1939 году[9]. Вместе с другими астрономическими организациями, занимающимися изучением метеоров, комет, астероидов (Астрономический Совет АН СССР, Пулковская обсерватория, ГАИШ, Астрономическая обсерватория Ленинградского университета), в работе этих конференций участие принимали и члены Всесоюзного астрономо-геодезического общества (ВАГО). Особое значение имеет 3-я конференция, которая была призвана согласовывать и объединять всю научную работу по метеорной астрономии в СССР[10].

В Казанском университете существует школа кометной астрономии, основоположником которой стал Александр Дмитриевич[11][12].

См. также[править]

Литература[править]

- Гребеников Е. А., Огородников К. Ф. Очерки истории отечественной астрономии: С древнейших времен до начала ХХ в. / Отв. ред. ИА Климишин. — АН Украины. Центр исследований науч.-техн. потенциала и истории науки им. ГМ Доброва, 1992.

Дополнительная литература[править]

- Физические аспекты современной астрономии : сборник научных трудов / Абалкин В. К. (редколлегия); Беляев Н. А. (редколлегия); Ефимов А. А. (редколлегия). — 1985.

- Емельяненко Н. Ю. Эволюция орбит и кинематика короткопериодических комет в сближениях с Юпитером : диссертация … доктора физико-математических наук : 01.03.01. — Челябинск, 2008. — 351 с.

- Скоров Ю. В., Маров М. Я., Королёв А. Е. Массоперенос в приповерхностном слое кометного ядра. Газокинетический подход // Астрономические вести. — 2002. — № 2. — С. 99—109.

- Шульман Л. М. Динамика кометных атмосфер. Нейтральный газ. — Киев: Наукова думка, 1972. — 244 с.

Примечания[править]

- ↑ Заусаев Анатолий Фёдорович, Заусаев Артём Анатольевич О природе происхождения короткопериодических комет. К вопросу об эволюции короткопериодических комет // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия Физико-математические науки. — 2007. — № 2 (15).

- ↑ 2,0 2,1 2,2 Кометная астрономия // Большая советская энциклопедия: [В 30 т.] / Глав. ред. А. М. Прохоров. — Москва: Сов. энциклопедия, 1973. — С. 500.

- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 Маров Михаил Яковлевич Кометная астрономия (рус.) (2023-08-10). Проверено 6 декабря 2023.

- ↑ Сенека. О природе. VII. 23. 3.

- ↑ Девятова С. В, Купцов В. И. Феномен науки // Социально-гуманитарные знания. — 2009. — № 1.

- ↑ Гаврин Д.А. Кометы в исследованиях Ф. А. Бредихина // Решетневские чтения. — 2009. — № 13.

- ↑ Горностаев А.И., Капустин А.Н., Зубавичус В.А., Колесников С.М. Применение магистрально-модульного принципа при построении бортовой аппаратуры бортового комплекса управления космических аппаратов // Решетневские чтения. — 2009. — № 13.

- ↑ По космосу блуждающие льды (рус.) (1974-02). Проверено 6 декабря 2023.

- ↑ Аникин Валерий Михайлович Профессор астрономии Саратовского университета Иосиф Фёдорович Полак (1881—1954) // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Физика. — 2020. — № 2.

- ↑ Луцкий В. К. История астрономических общественных организаций в СССР (1888—1941 гг.). — Москва: Наука, 1982. — 262 с.

- ↑ Аганов Альберт Вартанович 200 лет физики и астрономии в Казанском университете // Ученые записки Казанского университета. Серия Физико-математические науки. — 2005. — № 2.

- ↑ Кузнецова И. В. Обсерватория Энгельгардта в жизни Д.Я. Мартынова – взгляд из ГАИШ // Наследие и современность. — 2021. — № 3.

| Одним из источников этой статьи является статья в википроекте «Рувики» («Багопедия», «ruwiki.ru») под названием «Кометная астрономия», находящаяся по адресу:

«https://ru.ruwiki.ru/wiki/Кометная_астрономия» Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. |