Лунная программа 7К-Л1

Программа облета Луны «7К-Л1» — советская программа пилотируемого облёта искусственного спутника Земли на КК «Союз 7К-Л1». Программа предполагала использование беспилотных версий пилотируемых космических кораблей типа «Союз» для облёта Луны с последующим запуском пилотируемых аппаратов. Работа над проектом велась в рамках лунной программы СССР.

Проект «Север»[править]

В марте 1959 года в ОКБ-1 под руководством Сергея Королева начались работы по проектированию нового космического корабля, который должен был заменить выполнивших свою задачу «Восток». Новый проект получил название «Север»[1], получивший название «7К». Он предполагал полет вокруг Луны без высадки советских космонавтов на поверхность. В новом корабле предусматривался значительно больший объем спускаемого аппарата. К лету 1959 года[2] конструкторы ОКБ-1 выработали основные параметры, которые и легли в основу конструкции будущего корабля.

На его основе планировалось отработать решение таких проблем, как маневрирование на орбите, сближение и стыковка, управляемый спуск аппарата с аэродинамическим качеством.[3]

Проект «Север» так и не был воплощён в металле, так как в ходе работ выяснилось, что масса аппарата превышает технические возможности ракеты-носителя «Р-7».[3] Требовалась более мощная ракета.

Проект «Союз 7К-9К-11К»[править]

В 1962 году в качестве ответа на американскую программу «Аполлон» один из отделов ОКБ-1 под руководством Михаила Тихонравова предложил создать для облета Луны космический комплекс, состоявший из нескольких кораблей — «7К», «9К» и «ПК».[2] Согласно проекту Тихонравова сначала на околоземную орбиту должен был выводиться разгонный блок «9К», затем к нему последовательно пристыковывались три (максимум — четыре) корабля «ПК» (танкер) с горючим и окислителем.

После завершения заправки должен был стартовать корабль «7К» с экипажем, который после стыковки с заправленным разгонным блоком представлял из себя корабль, готовый к облету Луны. Если все пять запусков проходили успешно, то пилотируемый корабль (весом 23 тонны) с помощью ЖРД разгонного блока «9-К» переводился бы на траекторию облета Луны.

По задумке конструктора весь полёт не должен был занять больше 7-8 суток[2].

План был весьма амбициозным, учитывая то, что в космической программе СССР отсутствовал опыт полёта на орбиту корабля с экипажем на борту а также не была отработана система стыковки в космосе. Вместе с тем, для выведения кораблей на околоземную орбиту можно было использовать отработанную и достаточно надежную ракету-носитель «Р-7». И все же для облета Луны по этой программе потребовались бы длительные разработки и большой комплекс летно-конструкторских испытаний.

В виду предстоящих сложностей как предварительный этап задумывалась программа «Союз 7К-Л1». Поскольку программой не предусматривался выход на лунную орбиту, на корабле решили не устанавливать мощную двигательную установку, а возвращение на Землю обеспечивалось за счёт маневра в гравитационном поле Луны. При точных расчетах и правильном выведении включение двигателя для возвращения не требовалось вовсе.

7 марта 1963 года Сергей Королёв представил предварительный проект ракетно-космического комплекса «Союз». Он включал в себя модификацию ракеты-носителя «Р-7» получивший название «Союз» и космический корабль «Союз-А», предназначенный для орбитальных полетов и облета Луны. Согласно проекту Королёва корабль был оснащен системами сближения и стыковки, а также позволял проводить дозаправки во время полета.

Проект «ЛК-1»[править]

Одновременно с Королёвым свой проект облета Луны предложил главный конструктор ОКБ-52 Владимир Челомей. Согласно проекту Челомея облёт осуществлялся по петлеобразной траектории лунным кораблем «ЛК». Для вывода корабля на околоземную орбиту предполагалось использовать трехступенчатую ракету «УР500К» (Протон-К) и специальный разгонный блок, разработанный в том же ОКБ-52.

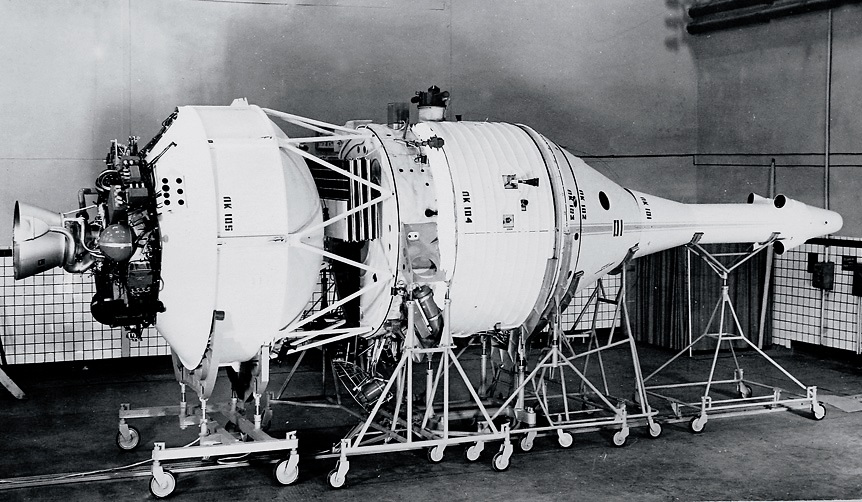

Челомеевский корабль «ЛК» состоял из разгонного блока с ЖРД приборно-агрегатного отсека и возвращаемого аппарата конусовидной формы. Предполагалось оснастить корабль солнечными батареями, раскрывающимися после выхода на орбиту Земли. Первоначально пилотировать корабль должен был один космонавт, но позже удалось в той же кабине разместить ещё одного человека. Спасение космонавтов на этапе выведения предусматривалось вместе с возвращаемым аппаратом, который уводился от аварийной ракеты-носителя с помощью твердотопливной аварийной двигательной установки и далее спускался на парашюте в штатном режиме.

3 августа 1964 года[4], после успешного запуска американской тяжелой ракеты «Сатурн-1», руководство СССР ради удержания первенства в космической гонке начало всерьез рассматривать вопрос об экспедиции на Луну. В ЦК КПСС и Совете Министров принятом постановлении № 655—268 «О работах по исследованию Луны и космического пространства» от 3 августа 1964 года главной задачей была заявлена высадка советского космонавта на поверхность Луны в 1967—1968 годах — к 50-летию Октября. В этих условиях осуществление программы облета Луны было поручено ОКБ Челомея, а проект «7К-9К-11К» поддержки не получил.

Программа «УР-500К-Л1»[править]

13 октября с поста генсека был смещен Никита Хрущев, и руководство лунной программой полностью перешло обратно в ОКБ-1 к Сергея Королева. Более того — он получил возможность использовать все наработки Челомея по пилотируемому полету к Луне и, в частности, ракету «УР500К» для своих задач.

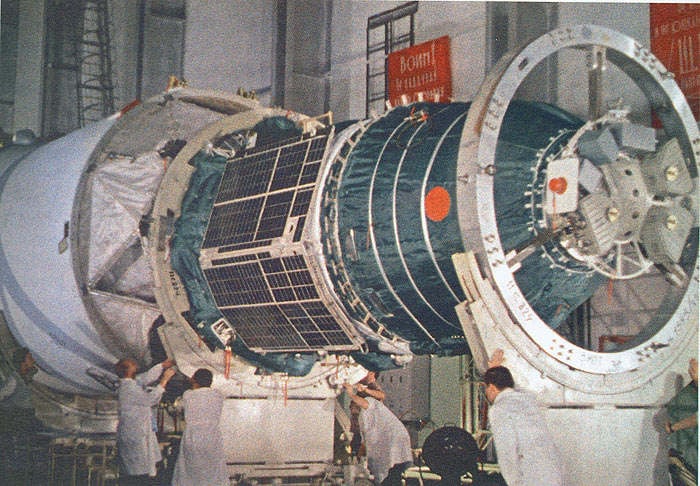

Так на базе двух проектов разных КБ родилась советская программа облета Луны, проходившая под обозначением «УР-500К-Л1» («УР-500К-7К-Л1»). 15 декабря 1965 года она была утверждена и стала основной лунной облетной программой СССР. Жесткие ограничения, налагаемые ракетой «Протон-К» («УР500К») и 4-й ступенью — разгонным блоком «Д», ограничивали стартовую массу корабля «7К-Л1» 5,5 тоннами.

Из-за этого корабль лишился бытового отсека и состоял из спускаемого аппарата и приборно-агрегатного отсека. Приборно-агрегатный отсек, в свою очередь, разделялся на переходный отсек, приборный отсек и агрегатный отсек. Сверху на спускаемом аппарате устанавливался опорный конус системы аварийного спасения. В центральной части конуса имелся проход для доступа космонавтов к гермолюку спускаемого аппарата, через который экипаж корабля должен был совершать посадку в корабль на стартовой позиции. Опорный конус сбрасывался на орбите Земли, перед стартом корабля к Луне.

Спускаемый аппарат имел сегментально-коническую форму с усиленным теплозащитным экраном, позволявшим совершать вход в атмосферу Земли со второй космической скоростью. Перед посадкой экран сбрасывался на Землю на высоте нескольких километров. также в спускаемом аппарате размещался пульт управления кораблем, бортовой вычислитель «Салют-3», научные приборы, фотоаппаратура, система жизнеобеспечения, элементы систем терморегулирования и радиосвязи, парашютная система, объекты биологических исследований, оптический ориентатор, аккумуляторная батарея, состоящая из восьми блоков.

Система ориентации и управления корабля была оснащена гироплатформой и новыми датчиками солнечно-звездной ориентации, работающими в комплексе с вычислителем «Салют-3».

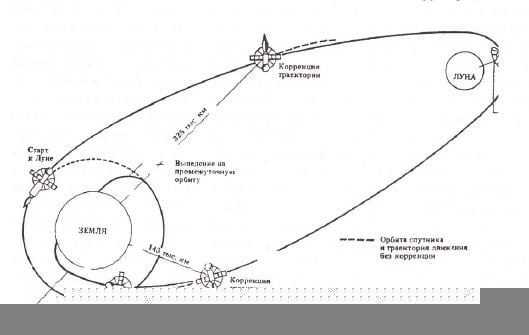

Программа полета системы «УР-500К-Л1» к Луны выглядела следующим образом. Космический корабль «Союз 7К-Л1», снабженный ракетным блоком «Д» конструкции ОКБ-1, с экипажем из двух космонавтов должен был выводиться ракетой-носителем «Протон-К» на промежуточную орбиту Земли высотой в апогее — примерно 187 километров, в перигее — примерно 219 километров и наклонением 51,5°. Масса корабля «7К-Л1» с блоком «Д» на орбите ИСЗ достигает 20 тонн.

При выведении на земную орбиту корабль находится под головным обтекателем, который сбрасывается после прохождения плотных слоев атмосферы. Для спасения космонавтов в случае аварии ракеты-носителя на участке выведения имеется система аварийного спасения, которая с помощью твердотопливных двигателей уводит спускаемый аппарат с космонавтами на безопасное расстояние. Примерно через час после старта сбрасывался опорный конус системы аварийного спасения.

После этого второй раз включалась двигательная установка блока «Д», и корабль переводился на траекторию облета Луны. Затем блок «Д» отделялся. Масса корабля после этого составляла около 5,2 тонны.

В зависимости от точности выведения на траекторию облета Луны предусматривались коррекции движения корабля. После облета Луны следовало выполнить еще две коррекции движения для более точного входа в атмосферу Земли. После проведения последней коррекции корабль ориентировался, спускаемый аппарат отделялся от приборно-агрегатного отсека, совершал два погружения в атмосферу и приземлялся или приводнялся в заданном районе на парашюте с применением двигателей мягкой посадки.

Программа «7К-Л1»[править]

Сергей Королёв однако, не слишком доверял детищу ОКБ-52 Владимира Челомея, и в 1965 году распорядился проработать еще один вариант пилотируемого облета Луны. В этом случае космический корабль «7К-Л1» выводился бы на орбиту в автоматическом режиме. Экипажу предстояло стартовать на орбиту на другом корабле — корабле «7К-ОК» с помощью ракеты «Союз». После стыковки кораблей космонавты должны были перейти в скафандрах «Ястреб» из бытового отсека «7К-ОК» в спускаемый аппарат «7К-Л1» через открытый космос и изогнутый тоннель в опорном конусе системы аварийного спасения. После этого корабль «7К-ОК» должен был автоматически отстыковаться, а корабль «7К-Л1», сбросив стыковочный узел с опорным конусом, стартовать к Луне.

Позднее на специальном самолете «Ту-104» проводились эксперименты по исследованию возможности перехода двух космонавтов в скафандрах из корабля «7К-ОК» в корабль «7К-Л1». В результате этих исследований вариант с пересадкой экипажа на орбите Земли был отвергнут.

8 сентября 1965 года в ОКБ-1 было созвано техническое совещание, на которое были приглашены ведущие конструкторы ОКБ-52 во главе с самим Владимиром Челомеем.[5] По результатам заседания было принято решение совместить усилия двух КБ, используя для выведения на околоземную орбиту Королёвского корабля «7К-Л1» Челомеевскую ракету «УР-500К».

10 марта 1967 года был осуществлён первый запуск совместной работы двух ОКБ. Всего с 1967 по 1970 год было запущено двенадцать «7К-Л1». По официальной версии запуски осуществлялись в рамках советской лунной программы «Зонд». К сожалению, большая часть пусков окончилась неудачей. Только два полёта системы прошли без замечаний — в ходе остальных десяти были отмечены серьёзные неполадки.[5]

В такой ситуации руководство СССР посчитало пилотируемый полёт к луне неоправданным риском, особенно учитывая тот факт, что американцы уже успели не только облететь Луну, но и высадиться на неё поверхности. В связи с этим в июне 1974 года работы по «7К-Л1» были прекращены.

Источники[править]

- ↑ http://astronaut.ru/bookcase/books/afanasiev2/text/04.htm

- ↑ 2,0 2,1 2,2 https://arsenal-info.ru/b/book/1604695417/61

- ↑ 3,0 3,1 http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/molodtsov/01/03.html

- ↑ http://astronaut.ru/luna/ussr01.htm

- ↑ 5,0 5,1 https://www.popmech.ru/technologies/9236-lunnye-alternativy-sssr-mog-pobedit/