Теория растущей Земли

Теория растущей Земли — система взглядов, суждений и положений, основанных на геологических данных, свидетельствующих об увеличении размеров и массы нашей планеты в процессе её развития — новая научная парадигма, призванная заменить устаревшую теорию тектоники плит[1]. Учение о растущей Земле (с одновременным увеличением массы) является развитием концепции увеличения размеров планеты, которая также дала импульс для создания теории раширяющейся Земли (без увеличения массы).[2]

Настоящая статья является оригинальным исследованием — содержит новые эмпирическое данные, гипотезы, интерпретации известных научных феноменов, а также описание способа экспериментальной проверки гипотезы существования источника энергии-вещества в центре небесных тел, обладающих внутренней активностью.

По мнению её сторонников, теория растущей Земли позволяет объяснять геологические факты и анализировать процессы, свидетельствующие о росте нашей планеты, а также делать прогнозы её дальнейшего геологического развития путём интерполяции имеющихся данных.[3][4][5][6][7][8][2][9]

Сторонники теории растущей Земли представили доказательства несостоятельности теории тектоники литосферных плит[1]. Тем не менее, международное научное сообщество отдаёт предпочтение последней, поскольку до настоящего времени не было предложено правдоподобных и проверяемых механизмов расширения в рамках теории растущей Земли. Кроме того, существуют другие аргументы против идеи роста земного шара.

В современных условиях, теория растущей Земли опирается на совокупность новейших гефизических исследований, численное моделирование магнитного поля планеты методом теории динамического среднего поля, результатов исследования гравитационного поля Земли космической научно-исследовательской миссией GRACE, а также космических миссий к небесным телам солнечной системы, наблюдательных данных астрофизики, иссследований природы физического вакуума, квантовой и ядерной физики, которые дают основание полагать, что все небесные тела, обладающие внутренней активностью, содержат в своих недрах неизвестный современной науке источник энергии и вещества.

В рамках концепции Вселенной, как открытой физической системы, идея нахождения в центре планеты неизвестного источника энергии-вещества поддаётся экспериментальной проверке путём исследования природы такого рода источника в кометах со слабой кометной активностью, орбита которых проходит вблизи траектории движения Земли.

История развития теории[править]

→ Концепция увеличивающейся Земли

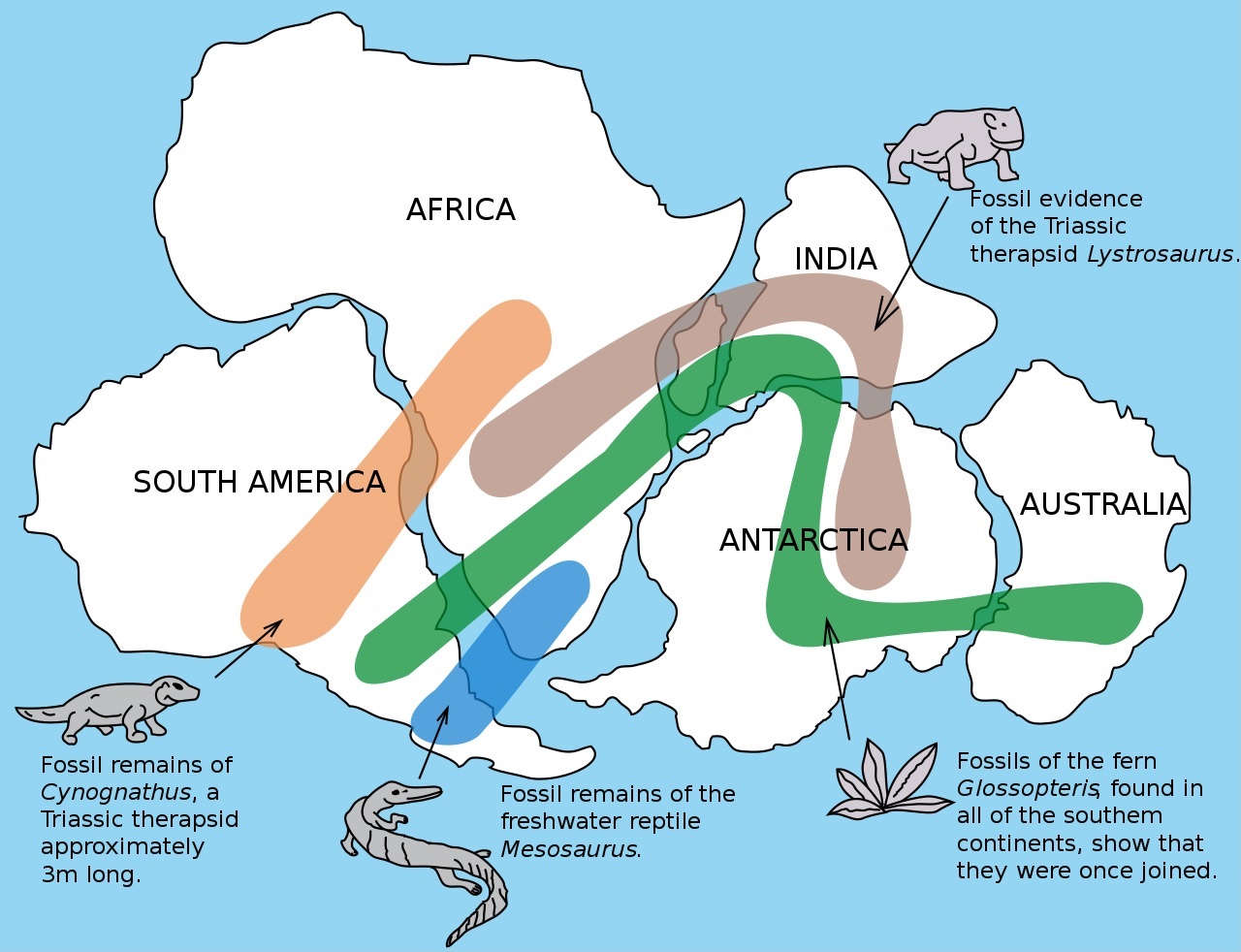

Первые мысли в отношении увеличения размеров нашей планеты в её геологическом прошлом возникли в XIX веке после завершения периода великих географических открытий, когда обнаружилось удивительное совпадение береговых линий и состава горных пород на противоположных материках, разделённых Атлантическим океаном (см. рис. 1). Множество исследователей прошлого занимались этой научной проблемой, предлагая свои интерпретации наблюдаемого природного феномена. Среди известных авторов, публиковавших свои работы зарубежом в разное время, были Мантовани[10][11], Боголепов[12], Крир[13], Дирнли[14], Эгиед [15][16], Оуэн[17][18][19][20], Милановский[21], Чудинов[22], Шилдс[23][24][25], Кремп [26], Дэвидсон[27][28].

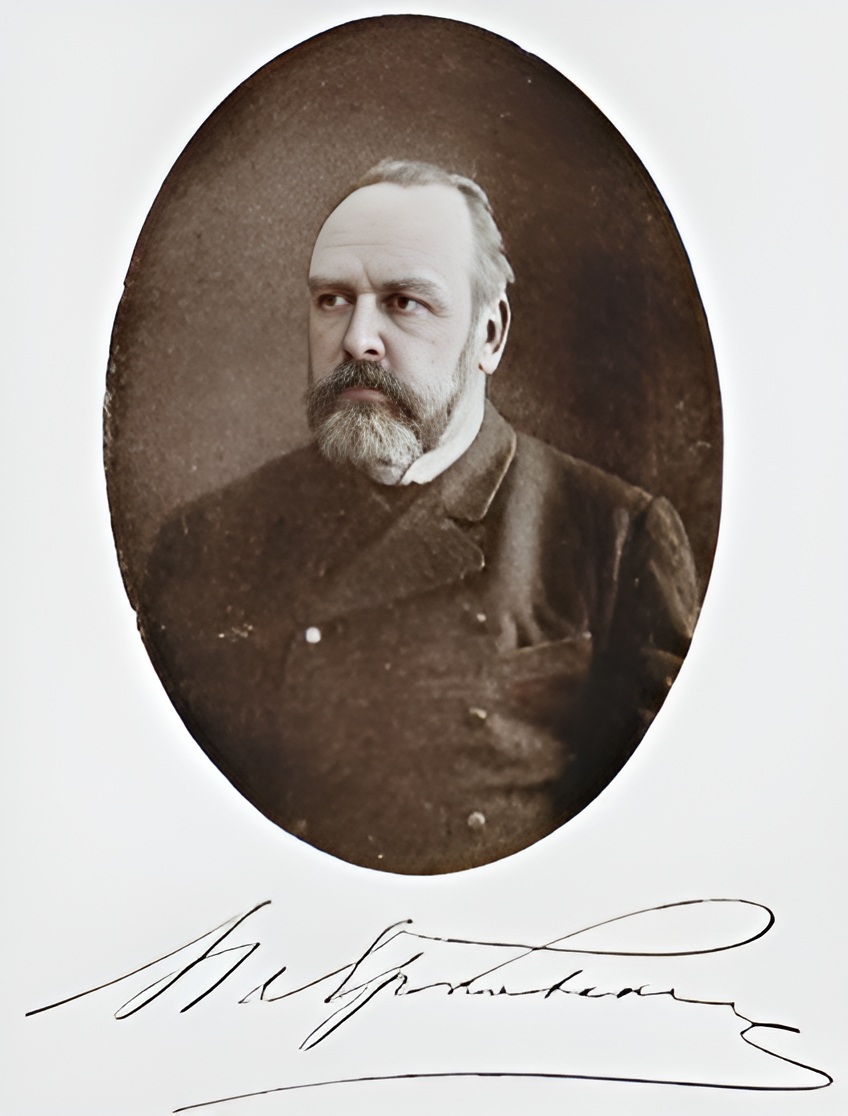

Вопрос об источнике энергии и вещества в небесных телах в космологическом ракурсе впервые был поднят в книге российского учёного Ивана Осиповича Ярковского «Всемирное тяготение как следствие образования вещества внутри небесных тел», опубликованной в Москве в 1899 году[29] и в Санкт-Петербурге в 1912 году (см. рис. 2). В своих размышлениях Ярковский опирался на передовую на тот момент теорию эфира, которая, как тогда считалось, успешно прошла свою проверку после выхода в 1873 году капитального двухтомного труда Джемса Клерка Максвелла «Трактат об электричестве и магнетизме» (A Treatise on Electricity and Magnetism) — создания современной классической теории электродинамики (уравнения Максвелла). Однако в последствии, теория эфира, а вместе с ней и идеи Ярковского были признаны несостоятельными.[3]

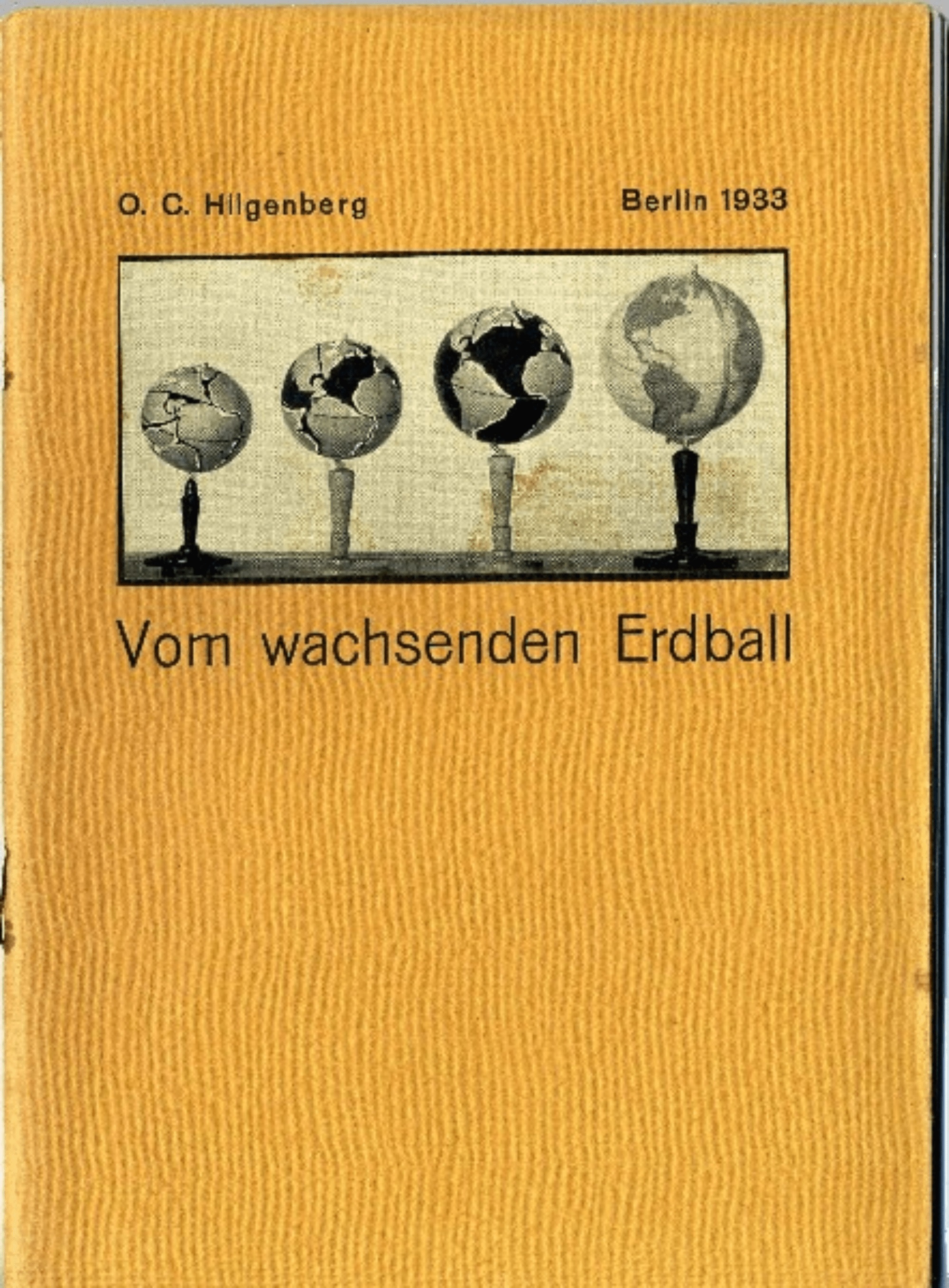

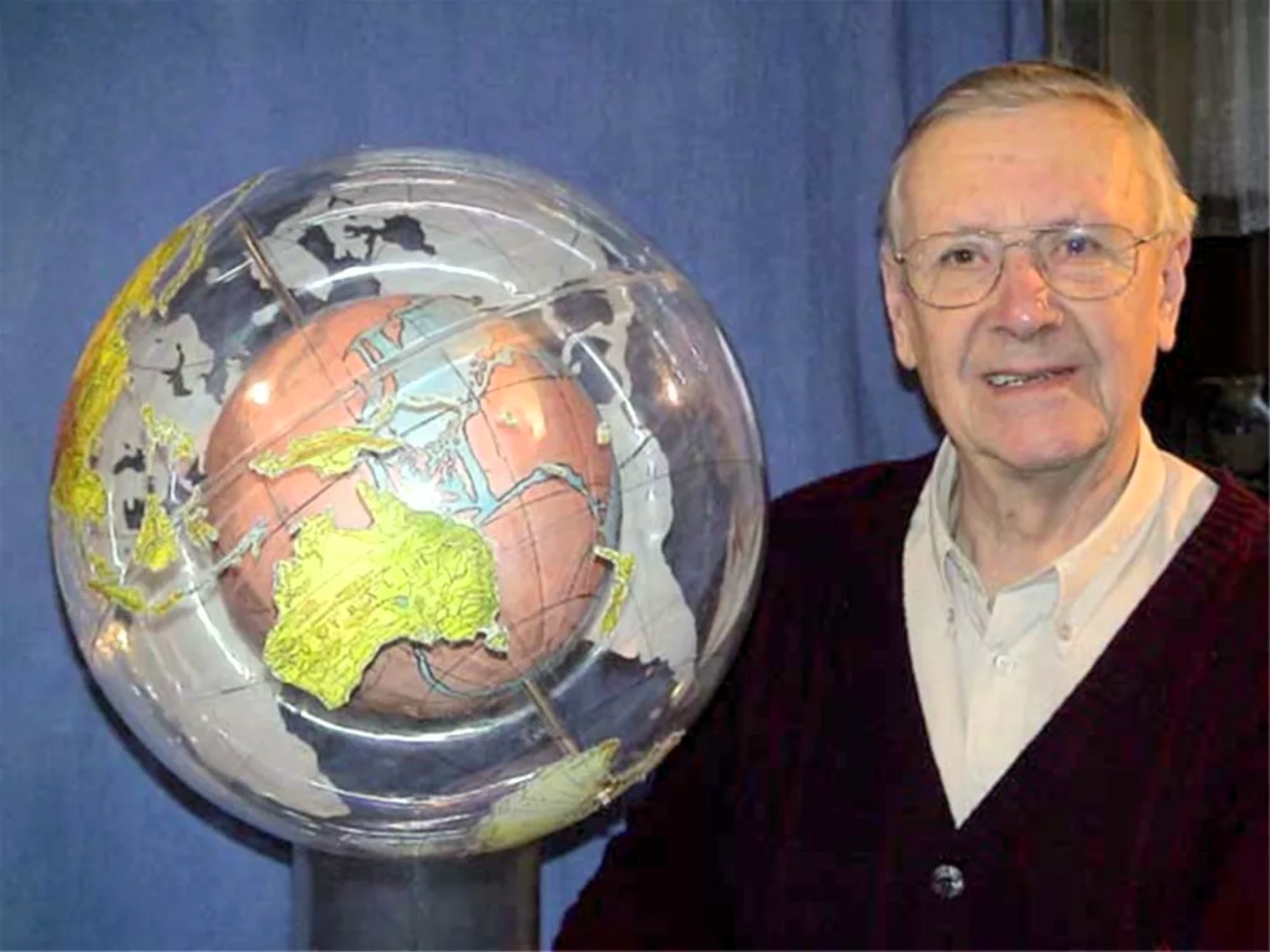

Между тем, возможность совмещения континентов на Земле меньшего диаметра нашла своё полное подтверждение (см. рис. 3, 4). Отто Кристоф Хильгенберг из Шарлоттенбурга (Берлин) опубликовал в 1933 году за свой счёт книгу «Vom wachsenden Erdball» (О растущем земном шаре), в которой разместил фотографии модели растущего земного шара из папье-маше[30]. На наименьшем глобусе, размером с баскетбольный мяч, континентальная кора плотно облегала весь земной шар. Хильгенберг не был единственным в длинной цепочке таких изготовителей глобусов. В разное время, и иногда независимо от него, модели растущей Земли изготовили Иван Васильевич Кириллов (1949) Людвиг Брёсске (1962), Сирил Барнетт (1962), Кеннет Крир (1965), Ралф Гровз (1976), Клаус Фогель (1977) и др.[3]

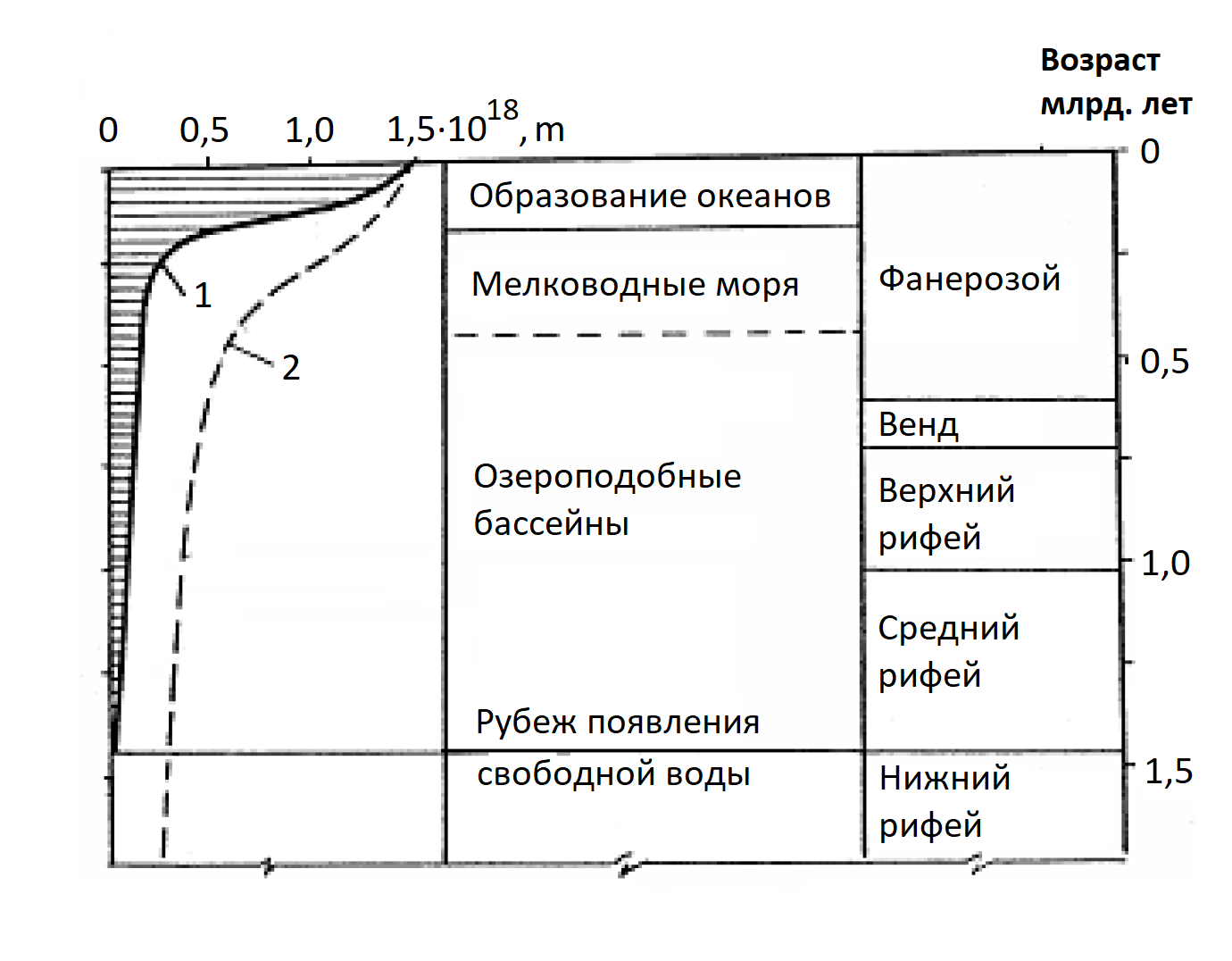

Во второй половине XX века были получены дополнительные геологические данные, которые свидетельствуют о росте нашей планеты: ускоренное увеличение площади океанического дна, объёма Мирового океана и силы гравитации в её геологическом прошлом, нарастание геологической активности Земли в наше время (процессы спрединга[31], рифтогенез[32], вулканическая активность, рост горных систем и др.), повсеместная непрекращающаяся эмиссия земными недрами воды и газов (водорода, углекислого газа, углеводородных соединений и др.), неуклонное взаимное удаление материков друг от друга и т. п.

Значительную роль в становлении теории растущей Земли сыграл выдающийся австралийский геолог, Сэмюел Уоррен Кэри (01.11.1911 – 20.03.2002) — всемирно известный учёный, внёсший значительный вклад в геологическую науку. В 1953 году Кэри представил первую модель субдукции (сегодня признаваемую сторонниками тектоники плит) для публикации в журнале Geophysical Research. Она была отклонена, поскольку, в условиях доминирования концепции фиксизма, рецензенты сочли её «наивной и непригодной для публикации». Кэри проделал большую работу по развитию и популяризации гипотезы дрейфа континентов Альфреда Вегенера. Геологическое сообщество сегодня использует многие из его концепций. Особенно известны определения ороклина[33], сфенохазма[34], ромбохазма[35], мегасдвига[36] и т. д., принятые и обсуждаемые на международном уровне. Однако в 1958 году, на пике своей научной карьеры, Кэри изменил свою точку зрения. На организованном им в 1956 международном симпозиуме Continental Drift (Континентальный дрейф), наиболее известном вошедшем в историю науки симпозиуме по дрейфу континентов, Кэри предложил отказаться от концепции субдукции в пользу концепции растущей Земли. Дальнейшая его научная деятельность была связана с идеей увеличения размеров и массы нашей планеты. Его научные труды сделали модель расширяющейся Земли научно неоспоримой. В 1977 году Кэри был удостоен звания офицера Ордена Австралии, а в 1989 году стал членом Австралийской академии наук. Австралийская академия наук в 1983 году подготовила учебник геологии под редакцией Кларка и Кука для старших классов и основных университетских курсов, в которой была размещена глава, полностью посвящённая гипотезе расширяющейся Земли. Книга Кэри «Теория Земли и Вселенной», опубликованная издательством Стэнфордского университета в 1988 году, получила мировую известность.[37] В 1991 году в СССР издательством «Мир» была выпущена монография Кэри «В поисках закономерностей развития Земли и Вселенной: история догм в науках о Земле», которая является одним из фундаментальных трудов теории растущей Земли[3].

На волне новых данных, идея роста планеты получило развитие с геологических позиций в СССР. Среди небольшой группы авторов научных работ выделяются И. Б. Кириллов, В. Б. Нейман и А. И. Летавин из Москвы и В. Ф. Блинов из Киева. Самое значительное выступление этой группы состоялось в Москве в ноябре 1981 года на конференции, организованной Е. Е. Милановским из Московского государственного университета и Московским обществом испытателей природы, где участвовало более 700 специалистов из Москвы и других регионов СССР.

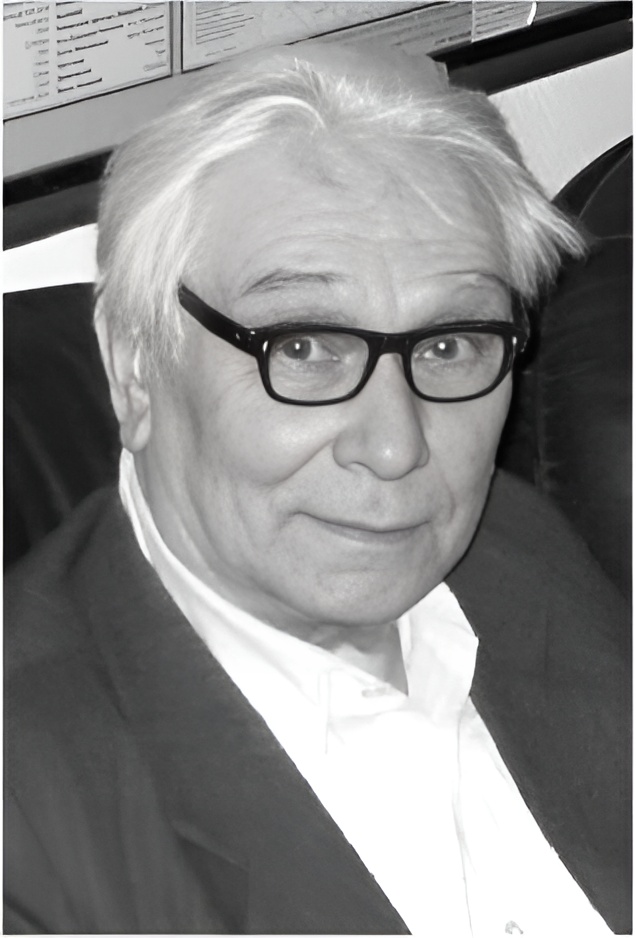

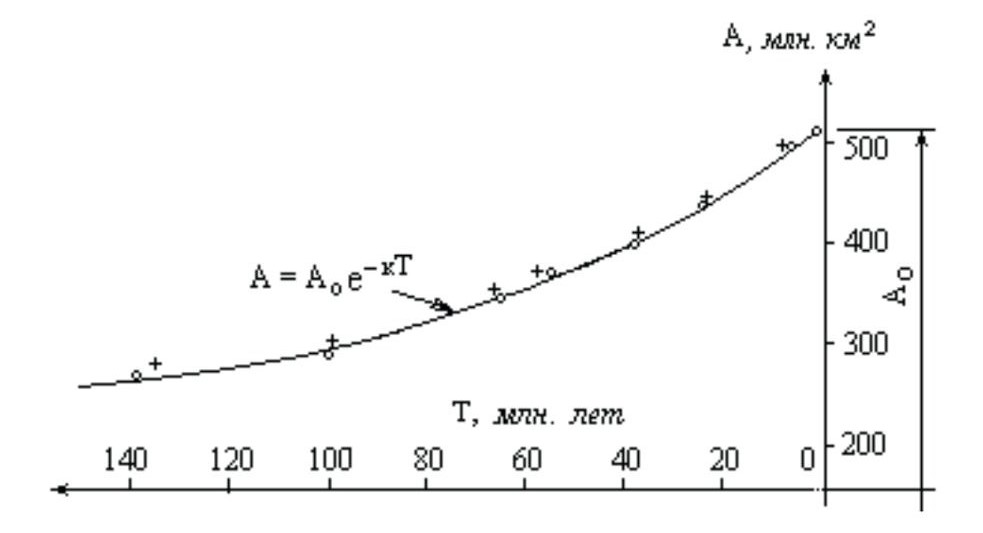

Значительный вклад в теорию растущей Земли внёс горный инженер Блинов Виталий Филиппович (28.01.1929 — 14.01.2019). Его трудовая деятельность проходила в киевском институте УкрНИИпроект (1954–1962 г.), в Госстрое УССР, Управлении экспертизы проектов (1962–1969 г.) и в институте КиевЗНИИЭП Госстроя СССР (1969–1989). Блинов прошёл курс заочной аспирантуры, закончил Народный университет ”Основы экономики и управления производством” (1973–1976 г.). Ситуация неприятия концепции роста Земли в Советском Союзе привела к тому, что разработки многих исследователей по этой теме остались неопубликованными. В частности, спустя сто лет после выдвижения Ярковским основных положений этой идеи, не существовало работы, в которой были бы обобщены проведенные исследования, выполнены сравнения с традициоными представлениями о развитии Земли, сделаны оценки перспективности концепции. После выхода Блинова на пенсию его научный интерес переместился в область разработки теории звёздно-планетных систем и концепции превращения планет в звезды. Блинов является автором около 30 научных работ. В 2001 году была опубликована фундаментальная монография Блинова «Растущая Земля: из планет в звезды», насыщенная значительным эмпирическим геологическим и геодезическим материалом, неопровержимо доказывающим рост и расширение планеты начиная с 200 млн лет назад.[38][4]

Один из самых известных сторонников концепции растущей Земли является доктор физических наук Джанкарло Скалера (Giancarlo Scalera, родился 04.04.1949 в Барлетте, Италия), который опубликовал более сотни работ в её поддержку. В 1975, защитив диссертацию по основам физики, он предложил локальную модель, способную нарушать неравенство Белла. В 1979 году он работал в INGV в Риме и участвовал в составлении карты зоны максимальной интенсивности землетрясений, ощущаемой в Италии. С 1979 по 2014 год Скалера работал в Отделе сейсмологии и тектонофизики Национального института геофизики и вулканологии, занимаясь исследованиями в области картографии, сейсмологии и геодинамики. Им были проведены исследования в области глобальной тектоники, палеогеографии и геодинамики с использованием модели расширяющейся Земли. Он продолжает работать над основами геофизических наук и их последствиями в физике, кулоновских полях и космологии.[39]

Скалера является последователем идеи Ярковского о поглощении Землёй всепроникающего эфира с последующей его трансмутатацией (превращанием) в химические элементы, в результате чего увеличивается масса и объём планеты. По мнению Скалеры, сегодня с помощью астрофизики можно определить плотность эфира и его сверхсветовую скорость на поверхности Земли. Он считает, что современные эксперименты подтверждают гидродинамическую гравитацию и позволяют выявить тесную взаимосвязь параметров эфира с известными в настоящее время космологическими параметрами H0, G, c. Объединение гидродинамической гравитации и расширения небесных тел, с точки зрения Скалеры, связано с пересмотром концепций физики и космологии, в которых ныне принятые законы физики следует рассматривать лишь как приближения к более сложной реальности.[40]

В наше время, одним из самых значимых научных работ по исследованию феномена роста Земли является статья физика-теоретика кандидата физико-математических наук (1992) Бурундукова Александра Сергеевича и кандидата биологических наук по специальности «цитология» (1977), доктора биологических наук по специальности «эмбриология, гистология и цитология» (1993), профессор ВАК (2007) Дроздова Анатолия Леонидовича «Эволюция геосфер на расширяющейся Земле и механизм увеличения её размеров и массы», которая была опубликована на английском (2024)[41] и на русском[42] (2025) языках. Этот научный труд является развитием их идей, изложенных в 2015 году в статьях «Гигантские ящеры — палеонтологический вызов междисциплинарному синтезу» и «Палеонтологический парадокс в контексте глобального эволюционизма». В этих статьях была впервые представлена математическая модель, определяющая зависимость размеров крупнейших представителей мегафауны когда-либо существовавших на Земле от силы гравитации. В основании этой модели находится формула m(t)=m0eαt, где m0=m(0) — максимальная масса современных сухопутных животных, m(t)— максимальная масса сухопутных животных в определённый момент t геологического времени, t — ретроспективное исчисление в млн лет назад, e — основание натурального логарифма, риблизительно равное 2,71828, α— показатель экспоненты. Увеличение размеров сухопутного животного , при неизменной плотности ρ биологических тканей, влечёт увеличение массы m, причём m=ρL3, в то время как прочность костей определяется площадью их поперечного сечения S~ L2. Поэтому нагрузка на кости растёт быстрее, чем их прочность — обстоятельство, указывающее на то, что эволюционные преимущества, связанные с увеличением массы животного не беспредельны: точка пересечения графика квадратного уравнения и кубической функции определяет величину критической массы, за которой прочности костей и мышц не хватит, чтобы удержать тело на ногах.[42]

В числе прочего, в новой статье 2025 года Бурундуков и Дроздов представили аргументы в пользу гипотезы расширения Земли, вывели закон необратимой миниатюризации мегафауны, провели палеобиологические, палеогеофизические и палеогеографические оценки функции изменения ускорения свободного падения и радиуса Земли от времени, а также предложили гипотезу формирования энергии и вещества в центре земного шара из частиц тёмной материи (странгелетов). При этом пришли к выводу о том, что все попытки отыскать из палеонтологических данных корректную функцию m(t) обречены на неудачу из-за низкой точности палеонтологических оценок, а потому разрешение палеонтологического парадокса, возможно, нужно искать через экспериментальные данные по регистрации частиц тёмной материи (кварковых самородков), а также теоретическое изучение профилей их распределения в Галактике и построение более адекватных теорий захвата странглетов гравитационным полем Земли. Необходимо также провести экспериментальное изучение процесса превращения кварковых самородков в обычную барионную материю. Экспериментальное доказательство расширения Земли в модели постоянной плотности (МПП) можно получить путём обобщения гравиметрических данных большого количества станций на поверхности Земли и продолжительными космогеодезическими наблюдениями с орбиты.[42]

Тем не менее, вопрос в отношении механизма, способного обеспечить увеличение массы и размеров Земли, по-прежнему остаётся открытым.

Необходимость смены доминирующей геологической парадигмы[править]

→ Кризис теории тектоники литосферных плит

Сторонники теории растущей Земли указывают на две главные причины, по которой смена геологической парадигмы неизбежна.

Первая из них, поддерживаемая всеми сторонниками теории растущей Земли, заключается в непреодолимом кризисе теории тектоники литосферных плит[1] — противоречии между доминирующей в науке идеи повторяющегося процесса сборки и последующего распада суперконтинентов[43] и геологическими данными, которые свидетельствуют об ошибочности этой концепции[3][4][44][42][45][7][46][2][9], среди которых можно выделить:

- невозможность процесса циркуляции вещества мантии, что влечёт за собой отсутствие движущих сил, которые могли бы обеспечить многократную сборку и разборку суперконтинентов в различных областях поверхности земного шара, раскрывая и закрывая целые океаны[2];

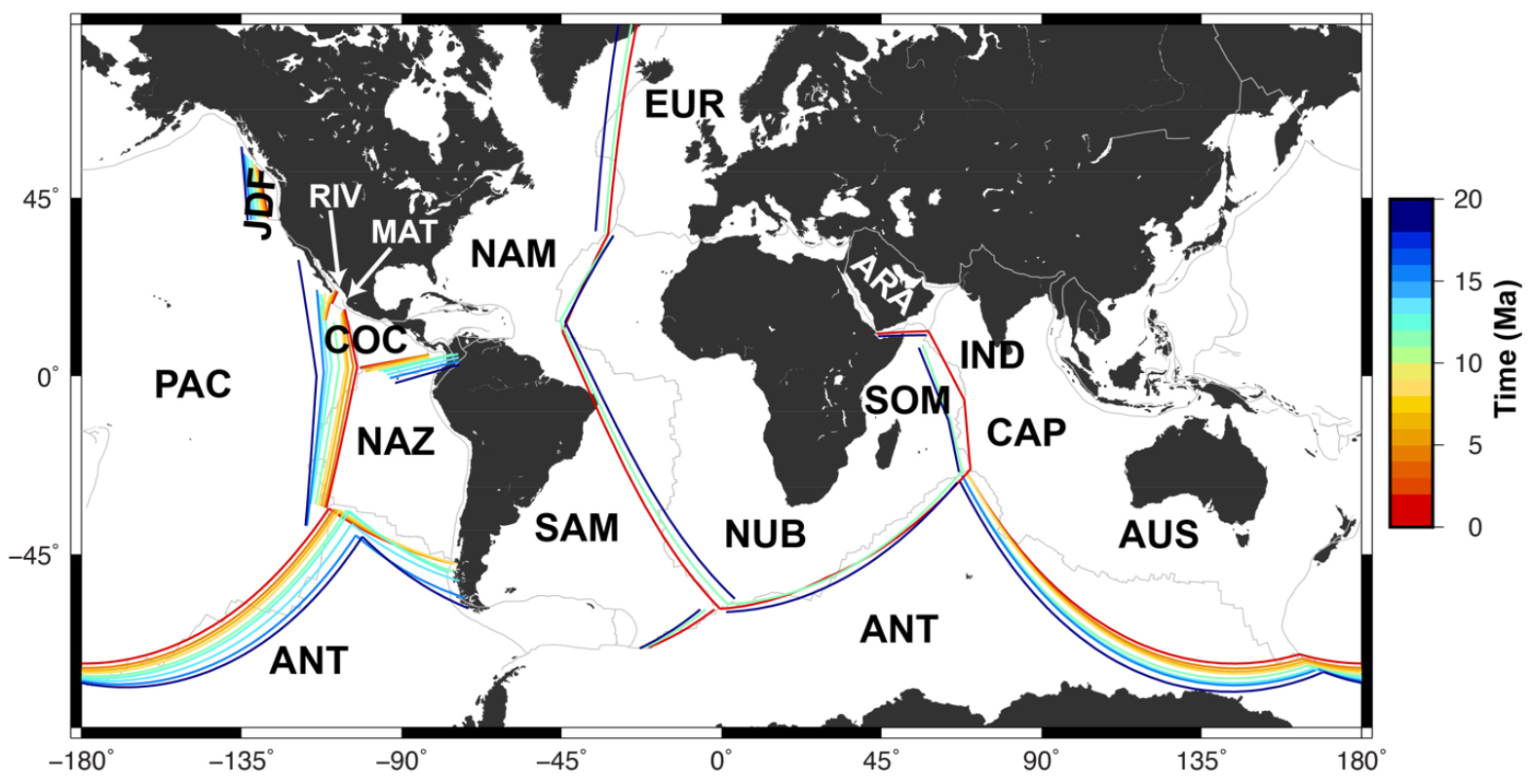

- в современную эпоху хорошо изучены процессы спрединга по всему земному шару, а также измерены его скорости; например, в зонах срединно-океанических хребтов она составляет 10-170 мм/год[47][48][49], однако при этом отсутствуют результаты инструментальных измерений процесса субдукции на окраинах как континентов, так и островных дуг[2];

- парадокс субдуцирующих слэбов — противоречие между понятием "субдуцирующие слэбы"[50] в теории тектоники литосферных плит[1] и геологическими данными, которые противоречат идее их погружения под континентальные или океанические плиты[2];

- палеонтологический парадокс и его частный случай – закон необратимой миниатюризации гигантов мегафауны за последние 160 млн лет[42];

- палеогеографический парадокс Хильгенберга – соединение всех фрагментов современной континентальной коры в единую древнюю континентальную кору, покрывающую всю поверхность Земли при уменьшении её радиуса примерно в два раза[30];

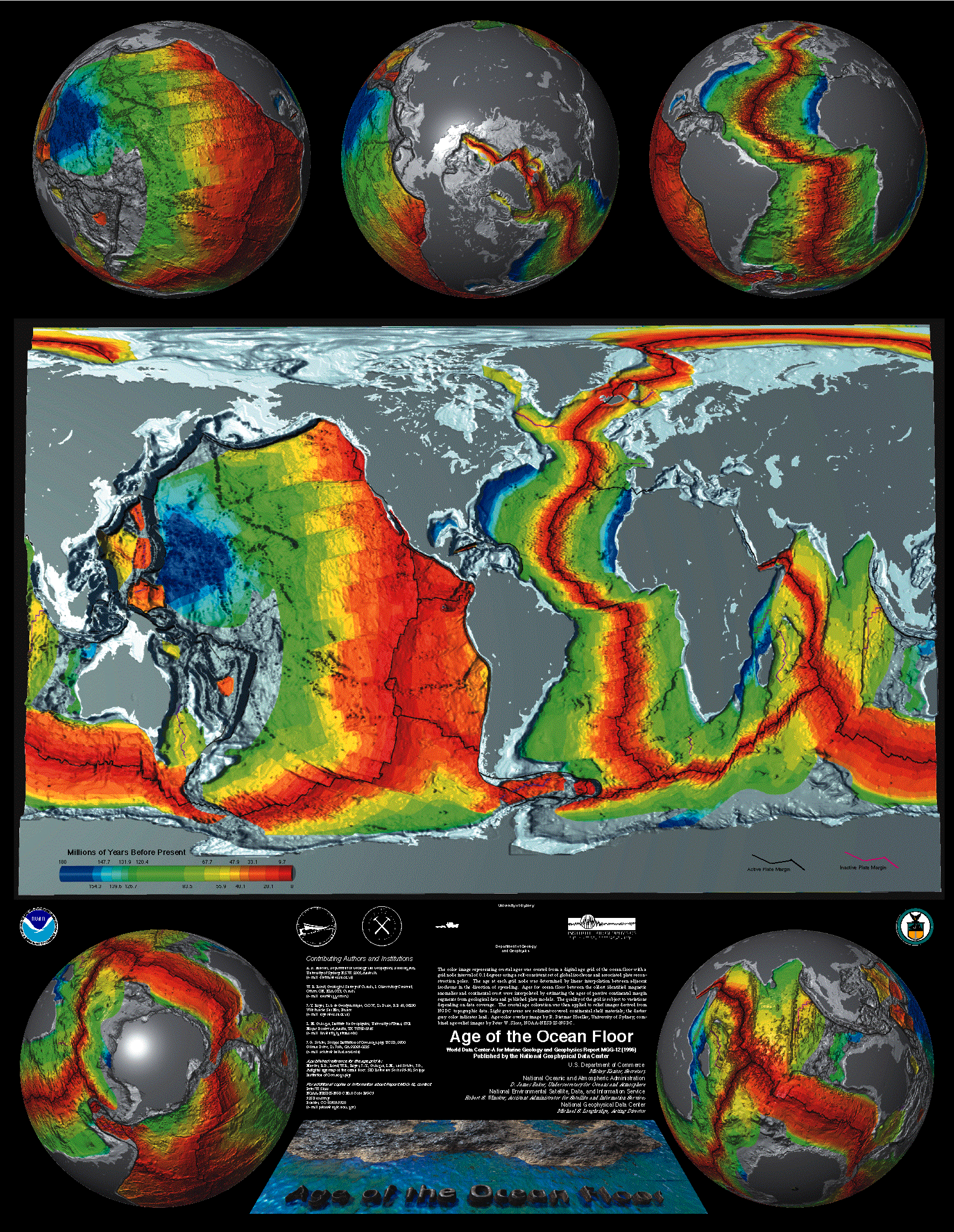

- геофизические данные, свидетельствующие об увеличении ускорения свободного падения, экспоненциальном увеличении площади океанической коры[4] и очень молодом её возрасте, составляющем всего 340 млн лет [51], вкупе с полным отсутствием допермских окаменелостей абиссопелагической фауны и неуклонном повышении уровня Мирового океана;

- геологические свидетельства существования процессов непрерывной дегазации и дегидратации земных недр[52];

- геоморфологический аргумент – необъяснимая, с точки зрения тектоники плит форма Земли – геоид, которая явно подтверждает гипотезу её расширения[42].

Второй фактор, связанный с необходимостью смены космологической парадигмы, — переходом от концепции Вселенной, как замкнутой физической системы, к Вселенной, как открытой физической системы, — был представлен Зиналиевым в 2025 году в качестве причины, по которой необходимо отказаться от тектоники плит в пользу растущей Земли. По мнению Зиналиева, совокупность новых научных достижений, связанных с математическим моделированием процесса формирования магнитного поля нашей планеты, данными геофизики, астрофизики, космических миссий, результатами исследований природы физического вакуума и свойств Вселенной, а также процессами формирования магнитного и гравитационного полей указывают на существования процесса выработки энергии и вещества, магнитных и гравитационных полей в телах, обладающих внутренней активностью.[2]

При этом, необходимо осознавать, что смена геологической парадигмы не влияет на ценность результатов уже осуществлённых научных исследований — вместо устаревшей интерпретации полученных данных необходимо применить новую.

Проблема источника энергии и вещества[править]

→ Теоретическое обоснование источника энергии и вещества в теории растущей Земли

Многие вдумчивые исследователи, которые сталкиваются с вопросом геологического развития нашей планеты, приходили к выводу о её расширения как о факторе, который определяет сегодняшний облик Земли. В стремлении обосновать процесс роста, мыслители прошлого и современности использовали находящиеся в их распоряжении знания, от Ветхого Завета до новейших научных достижений своей эпохи.[3]. Причина, по которой предпринятые усилия оказались напрасными заключается в недостаточном уровне научных знаний как в отношении природы земных недр, так и в отношении природы Вселенной.[2].

Отсутствие правдоподобных и проверяемых механизмов расширения планеты привело к признанию мировым научным сообществом в качестве основной парадигмы геологии не теорию растущей Земли, а теорию тектоники литосферных плит.[2]

В новейшее время, было предложено два механизма одновременного увеличения размеров и массы планеты, которые не выходят за рамки научной методологии: первый связан с природой тёмной материи[42], второй — опирается на эмпирические данные, указавающие на Вселенную, как открытую физическую систему, в которой рост небесных тел, обладающих внутренней активностью, обеспечивается за счёт притока энергии извне[2].

Гипотеза эфира[править]

Современное состояние гипотезы трансформации эфира в барионное вещество в центре нашей планеты изложено в научном труде «Растущая Земля: из планет в звезды» геолога, ученого, философа Виталия Филипповича Блинова (1929 — 2019), продолжателя концепции русского инженера Ивана Осиповича Ярковского (1844 - 1902) о растущей Земле с увеличением массы. Упомянутая фундаментальная монография, насыщена значительным эмпирическим геологическим и геодезическим материалом, неопровержимо доказывающим рост и расширение планеты начиная с 200 млн. лет назад. Блинов предположил, что увеличение массы планеты происходит за счёт трансформации эфира в барионное вещество в центре земного шара.[38]

Смысловая эквивалентность вакуума и эфира, в контексте концепции Блинова, позволяет понять построения Ярковского[29], который, пользуясь понятием эфира, считал, что субстанция, составляющая вещество и эфир, одна и та же и что она может переходить из космического пространства внутрь небесных тел. Обладая огромными скоростями и пронизывая вещественные тела, потоки эфира, в концепции Ярковского-Блинова, создают эффект гравитации. Блинов предполагал, что процесс преобразования энергетического потока материи (эфира) в вещество может идти неизвестным современной науке способом.[4]

Поскольку основной характеристикой космических тел является масса, Блинов считает целесообразным связать этапы или стадии развития Земли с названием космических тел, представляющих ряд с возрастающими массами, выделив астероидную, лунную, марсианскую и земную стадии развития нашей планеты. В отсутствие ограничиваающих факторов, по мнению Блинова, указанный рост небесного тела продолжается, в результате чего Земля превращается в газовый гигант, затем — в звёзду, а конце звёздной эволюции, в результате взрыва сверхновой, — разрушается на астероиды с образованием газа и пыли.

Критика гипотезы[править]

По мнению Зиналиева, гипотеза эфира Ярковского-Блинова является несостоятельной по нескольким причинам.[2]

Теория светоносного эфира была разработана в конце XIX — начале XX веков на основе данных в отношении распространения электромагнитных волн. Электромагнитная энергия распространяется в виде поперечной волны и по этой причине светоносный эфир описывается как неподвижная среда со свойствами твёрдого тела. В гипотезе Ярковского-Блинова эфир, напротив, предствляет из себя поток мельчайших частиц (подобно жидкости или газу) стекающий к центру гравитирующих тел, за счёт чего обеспечивается гравитационный эффект. Но эфир с такими свойствами не способен обеспечить распространение поперечных электромагнитных волн.

Остаются открытыми многие вопросы, например, о том, почему запасы эфира не исчерпались, или хотя бы не уменьшились за 4,5 млрд лет существования Вселенной? Каков механизм выработки эфирной материи и где расположены эти источники? Если существуют движущая сила (гравитация), которая затягивает частицы эфира к центру гравитирующих тел, то почему эта сила не воздействует аналогичным образом на барионную материю?

В ходе длившейся несколько десятилетий работы по созданию квантовой теории поля и определению степени "зернистости" пространства Вселенной, которая завершилась в 2011 году, было установлено отсутствие структуры у вакуума — современный уровень научных знаний указывает на несостоятельность идеи существования эфира, в качестве среды, обеспечивающей передачу как электромагнитного, так и гравитационного взаимодействий между телами.

Гипотеза нулевой Вселенной[править]

Учёный с мировым именем, австралийский геолог и профессор Тасманийского университета Сэмюел Уоррен Кэри (1 ноября 1911 г. – 20 марта 2002 г.) в 1966 году пришёл к выводу о существовании процесса роста Земли и её массы, как выражения универсального космологического процесса расширения Вселенной.[55]

Согласно Кэри, любой центр масс —- будь то планета, звезда или галактика — имеет минимум потенциальной энергии, где флуктуации вакуума встречают нулевой или по крайней мере, минимальный энергетический барьер. В центре Земли ускорение силы тяжести равно нулю. Следовательно, материя должна появляться там, как и во всех других таких местах, в результате случайных квантовых флуктуаций.[55]

Критика гипотезы[править]

По мнению Бурундукова и Дроздова, процессу расширения Земли при помощи этой гипотезы «мешают» законы сохранения барионного B, и лептонного L зарядов, которым подчиняются все четыре фундаментальных взаимодействия. Это означает, что в результате таких процессов число барионов, составляющих Землю, остаётся неизменным, так как образующиеся новые барионы появляются одновременно с антибарионами, которые аннигилируют с обычной материей. Поэтому увеличение массы Земли в этом случае не может обеспечить механизм увеличения размеров Земли.[42]

Тёмная материя, как источник энергии и вещества[править]

Авторы новой концепции Александр Сергеевич Бурундуков и Анатолий Леонидович Дроздов[42] описывают процесс распада странглетов (кварковых самородков) под воздействием нейтринного излучения Солнца, который может быть ответственным за расширение Земли и увеличение её массы.[56]

Авторы предлагают две простейшие модели гравитационного захвата Землёй тёмной материи в форме кварковых самородков. Индуцированный нейтринным излучением Солнца фазовый переход тёмной материи в форме странглетов в обычную барионную материю должен сопровождаться значительным увеличением объёма, занимаемого веществом, то есть приводить к расширению Земли. Согласно общесистемному степенному закону, большую часть образовавшейся барионной материи должны составлять лёгкие элементы, которые будут диффундировать из ядра в мантию, увеличивая её объём, соединения углерода – образовывать месторождения нефти абиогенного происхождения в верхних слоях литосферы, а газы и ювенильная вода выделяться на поверхности Земли в процессах дегазации и дегидратации.[56]

Критика гипотезы[править]

Несмотря на то, что авторы этой гипотезы произвели все расчёты и оценки на достаточно высоком уровне математической строгости[56], однако, по мнению Зиналиева, у идеи использования концепции тёмной материи в качестве исходного материала для получения барионного вещества имеются слабые стороны:

- утверждение авторов гипотезы о том, что существование тёмной материи доказано многочисленными астрономическими наблюдениями в различных астрофизических масштабах, от ротационных кривых скоростей звёзд в спиральных галактиках, до эффектов линзирования и удержания релятивистского газа в скоплениях и сверхскоплениях галактик, содержит методологическу ошибку под названием «подтверждение следствием»: ведь, исходя именно из астрофизических наблюдений (причина) была выдвинута гипотеза о существовании тёмной материи (следствие); поэтому заявление о том, что существование тёмной материи (следствие) подтверждается гравитационными аномалиями, выявленными астрофизическими методами (причина), является ошибочным — существование тёмной материи пока не подтверждено экспериментально;

- заявленный Бурундуковым и Дроздовым гипотетический процесс формирования барионного вещества в центре нашей планеты базируется на предположении о существовании загадочной субстанции под условным названием «тёмная материя» (неочевидное базируется на неопределённости).[2]

Гипотеза Вселенной, как открытой физической системы[править]

Гипотеза Мурада Зиналиева о Вселенной как открытой физической системе[57] основана громадном массиве современного научного знания в отношении природных феноменов, которые представлены в различных отраслях прикладных наук в качестве аномалий и парадоксов, либо остаются без удовлетворительного описания их движущих сил.

Важным фактором, влияющим на возможность как проведения анализа самих феноменов, так и оценки применимости к ним законов сохранения[58], является то обстоятельство, что подавляющее большинство природных процессов, идущих во Вселенной, хотя и имеют ограниченную четырёхмерным пространством-времени свободу реализации, однако представляют из себя открытые физические системы[57]. В этом случае срабатывает более общий подход — с точки зрения принципа сохранения[59][60][61][62][63], который позволяет описать исследуемый феномен в общем виде с учётом главных факторов, определяюих состояние физической системы, на основе имеющихся основых параметров, но без применения формул законов сохранения.

По мнению Зиналиева, одним из иножества драматических моментов новейшей истории науки является решение международного геологического сообщества отдать предпочтение концепции тектоники плит[1] перед конкурирующей с нею концепцией растущей Земли, руководствуясь идейными соображениями, а не геологическими данными. Если выбор в пользу тектоники плит пятьдесят лет назад, в условиях тяжелейшей борьбы с фиксизмом, ещё можно оправдать нежеланием столкнуться с неприятием новых идей со стороны физиков, то современное противодействие международного геологического сообщества необходимости признания теории растущей Земли является ничем иным, как догматизмом.[2]

Аномалии ускоренного расширение океанического дна, ускоренного увеличения объёмов Мирового океана, палеонтологический парадокс, парадокс субдуцирующих слэбов и многие другие феномены, свидетельствующие об увеличении размеров и массы Земли в процессе её геологического развития[55][4], вписываются в общую картину концепции Вселенной, как открытой физической системы.

Гипотеза Зиналиева, применительно к геологии, объясняет источники энергии и вещества в кометах, планетах и их спутниках, звёздах и квазарах, как результат эффекта перехода энергии различной интенсивности из пространства физического вакуума (из ниоткуда) в пространство Вселенной. Учитывая актуальность рассматриваемой проблемы, вопрос об источнике энергии в небесных телах, обладающих внутренней активностью, должен быть включен в список нерешённых проблем современной физики.[2]

Сильной стороной этой гипотезы является возможность её проверки путём осуществления космических миссий к кометам со слабой активностью, орбиты которых проходят в непосредственной близости от Земли, для исследования такого рода источников в их недрах.

Критика гипотезы[править]

Хотя неопровержимые геологические и астрофизические данные, а также данные полученные в ходе космических исследовательских миссий подтверждают наличие процесса увеличения размеров и массы небесных тел, обладающих внутренней активностью, в общем, и нашей планеты, в частности, однако для окончательного установления реальности такого рода источника в их недрах, необходима экспериментальная проверка этой гипотезы. Кроме того, вопрос о механизме выработки энергии и вещества не может быть объяснён известными эффектами квантовой физики, а потому остаётся по-прежнему открытым.

Критика теории[править]

Критики данной теории настаивают на том, что в рамках гипотезы расширяющейся Земли не было предложено правдоподобных и проверяемых механизмов расширения. В 1960-х годах теория тектоники плит, изначально основанная на предположении, что размер Земли остается постоянным, и связывающая зоны субдукции с захоронением литосферы в масштабах, сопоставимых с расширением морского дна, стала общепринятым объяснением в науках о Земле.[64][65]

Приводятся также следующие аргументы, свидетельствующие против гипотезы расширяющейся Земли:

- Измерения при помощи современных высокоточных геодезических технологий показывают, что в настоящее время Земля не изменяет свой радиус (с точностью до 0,2 мм в год). Основной автор исследования заявил: «Наше исследование дает независимое подтверждение того, что твердая Земля в настоящее время не увеличивается в размерах в пределах текущих погрешностей измерений»[66][67]

- Измерение движений тектонических плит и зон субдукций при помощи различных геологических, геодезических и геофизических методов поддерживают теорию тектоники плит[68][69][70][71][72].

- Визуализация фрагментов литосферы внутри мантии свидетельствует о поглощении литосферы субдукцией.[71][72]

- Палеомагнитные данные свидетельствуют, что радиус Земли 400 миллионов лет назад составлял 102 ± 2.8 процента от текущего радиуса[73][74].

- Оценки момента инерции Земли по палеозойским породам свидетельствуют о том, что за последние 620 миллионов лет не происходило значительного изменения радиуса Земли[75].

- Если бы в прошлом континенты находились в более тесном контакте, то мировые воды не умещались бы в русла океанов и планета была бы полностью покрыта мировым океаном, что сделало бы невозможным существование ископаемых сухопутных животных. Если бы в прошлом было меньше и самой воды, это сделало бы невозможной жизнь на Земле в привычном её понимании.

См. также[править]

- Концепция увеличивающейся Земли

- Кризис теории тектоники литосферных плит

- Феномены, нарушающие принцип сохранения

- Нормальное магнитное поле Земли

- Аномалии магнитного поля Земли

- Тектоника плит

- Теория изначально гидридной Земли

Примечания[править]

- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Текто́ника плит — современное научное представление в геотектонике о строении и движении литосферы, согласно которому земная кора состоит из относительно целостных блоков — литосферных плит, которые находятся в постоянном движении относительно друг друга. Континенты периодически собираются в суперконтиненты, а затем распадаются, в процессе чего зарождаются новые океаны и поглощаются старые.

- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 Зиналиев М. Теория растущей Земли. К решению проблемы источника энергии и вещества // Уральский геологический журнал. — 2025. — № 1 (163). — С. 3—63. — Архивировано: 24 августа 2025 года

- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 Кэри С. У. В поисках закономерностей развития Земли и Вселенной: история догм в науках о Земле // М.: Мир, 1991. — 447 с. — Архивировано: 01.09.2025

- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Блинов В. Ф. Растущая Земля: из планет в звёзды // Москва.: Елиториал УРСС, 2003. — 272 с. — Архивировано: 01.09.2025

- ↑ Retejum A. Ju. The Expanding Earth: Indisputable Evidences of the Gobi Desert // Open Journal of Geology, 2020. — №10. — Pp. 1-12. doi: https://doi.org/10.4236/ojg.2020.101001

- ↑ Череповский А. В. Тектоника плит против расширения Земли: борьба только начинается? // Приборы и системы разведочной геофизики. — 2022. — № 4 (75). — С. 54-66.

- ↑ 7,0 7,1 Череповский А. В. Атлантический океан не исчезнет. Он расширяется вместе с Землей! // Приборы и системы разведочной геофизики. — 2024. — №3(82). — С. 108—-117.

- ↑ Череповский А. В. Теория тектоники плит – шаг вперёд, два шага назад? // Уральский геологический журнал. — 2024. — № 5 (161). — С. 22-36.

- ↑ 9,0 9,1 Зиналиев М. К решению палеонтологического парадокса // The European Journal of Technical and Natural Sciences. —- ) 2017. — № 5. —С. 15-37. — Архивировано: 09/09/2025

- ↑ Mantovani R. Les fractures de l'écorce terrestre et la théorie de Laplace // Bull. Soc. Sci. Arts Réunion. — 1889. — P. 41–53

- ↑ Scalera G. 1997: Un musicista scienziato a cavallo tra 800 e 900: Roberto Mantovani e la teoria della dilatazione planetaria. In: Pasquale Tucci (curatore) // Atti del XVI Congresso di Storia della Fisica e dell’Astronomia. Centro Volta, Villa Olmo, Como. — Lipomo: C. Nani, 1996. — P. 625-642.

- ↑ Bogolepow M. Die Dehnung der Lithosphäre // Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft. — 1930. — Band 82 Heft 4. — P. 206-228. — doi: 10.1127/zdgg/82/1930/206. — Архивировано: 17.07.2022

- ↑ Creer K. M. An expanding Earth? // Nature. — 1965. — V. 205. — P. 539-544. — Архивировано: 31.03.2025

- ↑ Dearnley R. Orogeny, fold-belts, and expansion of the Earth // Nature. — 1965. — V. 206. — P. 1284-1290. — Архивировано: 17.04.2025

- ↑ Egyed L. Determination of changes in the dimensions of the Earth from palaeogeographical data // Nature. — 1956. — V. 173. — 534 p. — Архивировано: 17.04.2025

- ↑ Egyed L. at al. The slow expansion hypothesis // Earth Science (Chikyu Kagaku). — 1980. — V. 34, I. 4. — P. 232-237. — doi: https://doi.org/10.15080/agcjchikyukagaku.34.4_232. — Архивировано: 15.04.2024

- ↑ Owen H. G. Constant dimensions or an expanding Earth // In: Cocks, L.R.M. (ed.): The evolving Earth. — London and Cambridge: British Museum (Natural History) and Cambridge University Press, 1981. — P. 179-192.

- ↑ Owen H. G. Some principles of Physical Palaeogeography // In: Sims, R.W., Price, J.H. and Walley, P.E.S. (eds.): Evolution, Time and Space, The Emergence of the Biosphere. Systematic Association Special. — London and New York: Academic Press, 1983a. — V. 23. — P. 85-114.

- ↑ Owen H. G. Atlas of continental displacement, 200 million years to the present // Cambridge: Cambridge University Press, 1983b. — 159 p.

- ↑ Owen H. G. Has the Earth increased in size? // In: Chatterjee, S. and Hotton, N. (eds.): New concepts in Global Tectonics. — Lubbock: Texas Tech University Press, 1992. — P. 241-257.

- ↑ Milanovsky E. E. Problems of the tectonic development of the Earth in the light of concept on its pulsations and expansion // Revue de Geologie et de Geographie Physique. — 1980. — V. 22. — P. 15-27.

- ↑ Chudinov Y. V. Global eduction tectonics of the expanding Earth. — Netherlands: VSP BV,1998. — 201 p.

- ↑ Shields O. Evidence for initial opening of the Pacific Ocean in the Jurassic // Palaeogeog. Palaeoclimat.Palaeoecol. — 1979. — V. 26. — P. 181-220. — doi: https://doi.org/10.1016/0031-0182(79)90149-4.

- ↑ Shields O. Trans-Pacific Biotic Links that Suggest Earth Expansion // In Carey, S.W. (ed.): Expanding Earth Symposium. Sydney, 1981. — University of Tasmania, 1983. — P. 199-205.

- ↑ Shields O. Geological significance of land organisms that crossed over the Eastern tethys ‘Barrier’ during the Permo-Triassic // Palaeobotanist. — 1996. — V. 43 (3). — P. 85-95.

- ↑ Kremp G. O. W. Earth expansion theory versus statical Earth assumption // In: Chatterjee, S. and Hotton, N. (eds.): New concepts in Global Tectonics. — Lubbock: Texas Tech University Press, 1992. — P.297-307.

- ↑ Davidson J. K. Tethys and Pacific stratigraphic evidence for an Expanding Earth // In: Carey, S.W. (ed.): Expanding Earth Symposium. Sidney 1981. — University of Tasmania, 1983. — P. 191-197.

- ↑ Davidson J. K. Synchronous compressional pulses in extensional basins // Marine and Petroleum Geology. — 1997. — V. 14, (5). — P. 513-549.

- ↑ 29,0 29,1 Ярковский И. О. Всемирное тяготение как следствие образования вещества внутри небесных тел. Кинетическая гипотеза. — Москва: Товарищество Кушнеров и К°, 1889. — 388 с. — Архивировано: 01.09.2025

- ↑ 30,0 30,1 Hilgenberg O. C. Von wachsenden Erdball (The expanding Earth). — Berlin: Giessmann & Bartsch, 1933. — 56 p.

- ↑ Спре́динг (англ. spreading от англ. spread — растягивать, расширять) — геодинамический процесс замещения магматическим расплавом расширяющегося разлома старой океанической коры — процесс, который возникает в результате увеличения диаметра и массы Земли и, как следствие, увеличения площади земной коры.

- ↑ Рифтогене́з (от англ. rift – трещина, расселина и …генез) (рифтинг), процесс образования рифтов в литосфере в условиях регионального горизонтального растяжения. В верхней части литосферы рифтогенез проявляется хрупкими деформациями – формированием сбросов, раздвигов и других родственных им структур; в нижней, более нагретой части литосферы хрупкие деформации сменяются пластичным растяжением. Эти процессы в совокупности приводят к сокращению мощности литосферы, а при особенно интенсивном и длительном растяжении – к полному разрыву её сплошности и новообразованию океанической земной коры.

- ↑ Ороклин — орогенический пояс (покровно-складчатый пояс), плавно меняющий свое простирание (т. е. изогнутый в плане) одновременно с изгибом осей составляющих его складок и линий продольных разрывов.

- ↑ Сфенохазм (от сфено… и греч. chasma — «расселина») — заполненный осадками раздел треугольной формы в земной коре, расчленяющий два крупных блока континентальной коры с разломными ограничениями, сходящимися в некоторой точке. Часто сфенохазмами именуют особо крупные клинораздвиги.

- ↑ Ромбохазм — это ромбовидная в плане присдвиговая впадина, образующаяся после зияющего разрыва континентальной коры раздвигами или сдвигами.

- ↑ Мегасдвиг — протяжённый сдвиг регионального или глобального масштаба, ограничивающий перемещающиеся по горизонтали коровые блоки. Протяжённость таких сдвигов может быть в сотни и тысячи километров, а амплитуда горизонтального перемещения разделённых ими блоков — значительна.

- ↑ Scalera G., Jacob K.-H. Samuel Warren Carey - Commemorative memoir // Why expanding Earth? A book in honour of O.C. Hilgenberg. — Rome: INGV Publisher, 2003 — С. 85—95. — Архивировано: 25.08.2025

- ↑ 38,0 38,1 Бугаев А.Ф. Виталий Филиппович Блинов. Некролог // М.: Академия Тринитаризма. — 2019,. — № 77-6567. — Архивировано: 03.12.2024

- ↑ Scalera G. Information about the author of publications at https://www.researchgate.net/ — Архивировано: 09.02.2026

- ↑ Scalera G. Gravitazione idrodinamica-- suo legame con l’espansione dei corpi celesti e con i redshifts. Dalla storia all’oggi // Arezzo: Conference «Società Italiana degli Storici della Fisica e dell’Astronomia Atti del XLI Convegno annuale». — 2021. — P. 243—250. — DOI: 10.12871/978883339694130. — Архивировано: 09.02.2026

- ↑ Burundukov A. S., Drozdov A. L. The Evolution of Geospheres on an Expanding Earth // Biomedical Research and Environnemental Sciences. — 2024. — V. 5(5). — P. 445-449. doi: 10.37871/jbres1913. Архивировано: 17.09.2025

- ↑ 42,0 42,1 42,2 42,3 42,4 42,5 42,6 42,7 42,8 Бурундуков А. С., Дроздов А. Л. Эволюция геосфер на расширяющейся Земле и механизм увеличения её размеров и массы // Уральский геологический журнал. — 2025. — № 2 (164). — C. 3 – 38. — Архивировано: 30.08.2025

- ↑ Су́перконтине́нт, также све́рхматери́к —— гипотетический феномен теории литосферных плит —— континент, содержащий всю или почти всю континентальную кору планеты.

- ↑ Retejum A. Ju. The Expanding Earth: Indisputable Evidences of the Gobi Desert // Open Journal of Geology, 2020. — №10. — Pp. 1-12. doi: https://doi.org/10.4236/ojg.2020.101001

- ↑ Череповский А. В. Тектоника плит против расширения Земли: борьба только начинается? // Приборы и системы разведочной геофизики. — 2022. — № 4 (75). — С. 54-66.

- ↑ Череповский А. В. Теория тектоники плит – шаг вперёд, два шага назад? // Уральский геологический журнал. — 2024. — № 5 (161). — С. 22-36.

- ↑ Череповский А. В. Тектоника плит против расширения Земли: борьба только начинается? // Приборы и системы разведочной геофизики. — 2022. — № 4(75). — С. 54-66.

- ↑ Macdonald K. C. Mid-Ocean Ridge Tectonics, Volcanism, and Geomorphology // Encyclopedia of Ocean Sciences. — Elsevier. 2019. — № 4. — Pp. 405–419. Doi:10.1016/b978-0-12-409548-9.11065-6

- ↑ Searle R. Mid-ocean ridges. — New York: Cambridge, 2013. — ISBN 9781107017528.

- ↑ Слэб в геологии — та часть окраины океанической плиты, которая погружена в земную кору

- ↑ Benson E. World's oldest ocean crust dates back to ancient supercontinent // New Scientist. — 2016. — Архивировано: 16.08.2016

- ↑ Ларин В.Н. Наша Земля (происхождение, состав, строение и развитие изначально гидридной Земли). - М. «Агар» 2005. - 248 с. — Архивировано: 25 апреля 2025

- ↑ Рифей (англ. Riphean) — подразделение Общей стратиграфической шкалы России, имеющее ранг подэонотемы. В совокупности с последующей вендской системой составляет верхнепротерозойскую эонотему По характерным комплексам строматолитов подразделяется на верхнерифейскую, среднерифейскую и нижнерифейскую эратемы.

- ↑ Блинов В. Ф. Растущая Земля: из планет в звёзды // Москва.: Елиториал УРСС, 2003. — С. 53. — Архивировано: 01.09.2025

- ↑ 55,0 55,1 55,2 Кэри У. В поисках закономерностей развития Земли и Вселенной. История догм в науках о Земле // Москва: Мир, 1991. — 447 с. Архивировано: 30.08.2025

- ↑ 56,0 56,1 56,2 Осуховский В. Э. Отзыв на статью А. С. Бурундукова и А. Л. Дроздова «Эволюция геосфер на расширяющейся Земле и механизм увеличения её размеров и массы» // Уральский геологический журнал. — 2025. — № 2 (164). — C. 39 – 43. — Архивировано: 30.08.2025

- ↑ 57,0 57,1 Открытой называется физическая система, которую нельзя считать закрытой по отношению к окружающей среде в каком-либо аспекте (информационном, вещественном, энергетическом и т. д). Открытые системы могут обмениваться веществом, энергией, информацией с окружающей средой.

- ↑ Теорема Нётер (или первая теорема Нётер) утверждает, что каждой дифференцируемой симметрии действия для физической системы с консервативными силами соответствует закон сохранения. Действие для физической системы представляет собой интеграл по времени функции Лагранжа, из которого можно определить поведение системы согласно принципу наименьшего действия. Эта теорема применима только к непрерывным и гладким симметриям над физическим пространством. Если физический процесс приводит к одним и тем же результатам, например, независимо от места или времени, то его лагранжиан симметричен относительно непрерывных перемещений в пространстве и времени соответственно: по теореме Нётер эти симметрии объясняют законы сохранения импульса и энергии в пределах этой системы соответственно.

- ↑ Принципы сохранения – основоположения научной теории, содержащие утверждения о неизменности, инвариантности объектов исследования – вещей, свойств или отношений – в процессе построения системы понятий в определенной области знания.

- ↑ Принцип сохранения – понимание того, что физические характеристики (такие как вес, объем и т. д.) объектов остаются неизменными, несмотря на изменение их внешнего облика. Это характеристика дооперационного мышления согласно теории интеллектуального развития по Жану Пиаже.

- ↑ Принцип сохранения энергии подразумевает равенство произведенной работы и излученной энергии в точном количестве, которое требовалось для их производства в ходе самых разнообразных предыдущих изменений физической системы: термических, электрических, химических и других процессов.

- ↑ Haugan M. P. Energy conservation and the principle of equivalence // Annals of Physics. — 1979. — V. 118, I. 1. — Pp. 156-186. — doi: https://doi.org/10.1016/0003-4916(79)90238-0

- ↑ Oliveira A. R. E. History of Two Fundamental Principles of Physics: Least Action and Conservation of Energy // Advances in Historical Studies. — 2014. — V. 3(2). — Pp. 83-92. — doi: http://dx.doi.org/10.4236/ahs.2014.32008

- ↑ Кузьмин М. И., Корольков А. Т., Дриль С. И., Коваленко С. Н. Глава 1.1. Развитие представлений о тектонике плит // Историческая геология с основами тектоники плит и металлогении. — Иркутск: Иркутский университет, 2000. — С. 5-18. Архивировано 27 июля 2019 года.

- ↑ Ogrisseg J. Dogmas may blinker mainstream scientific thinking // The Japan Times. — 2009. Архивировано из оригинала 2012-05-24 Источник. Дата обращения: 27 июля 2019. Архивировано 27 июля 2019 года.

- ↑ It's a Small World, After All: Earth Is Not Expanding, NASA Research Confirms, ScienceDaily (Aug. 17, 2011). Архивировано из первоисточника 12 ноября 2020. Проверено 23 апреля 2013.

- ↑ Wu X., Collilieux X. et al. Fukumori Accuracy of the International Terrestrial Reference Frame origin and Earth expansion // Geophysical Research Letters. — 2011. — Vol. 38. — С. 5 PP. — doi:10.1029/2011GL047450

- ↑ Fowler C. M. R. The Solid Earth. An Introduction to Global Geophysics. — Cambridge University Press, 2005. — P. 666. — ISBN 0 521 58409 4.

- ↑ McLaren P., Duff D. Holmes' principles of physical geology // Springer, 1993. — P. 791. — ISBN 10: 041240320X

- ↑ Stanley G. D. Jn. The History and Sedimentology of Ancient Reef Systems. —Springer Nature, 2001. — P. 458. — ISBN: 9780306464676.

- ↑ 71,0 71,1 Bucher K. Blueschists, eclogites, and decompression assemblages of the Zermatt-Saas ophiolite: High-pressure metamorphism of subducted Tethys lithosphere // American Mineralogist. — 2005. — V. 90(5–6). — Pp. 821–835. — doi: 10.2138/am.2005.1718

- ↑ 72,0 72,1 Van Der Lee S., Nolet G. Seismic image of the subducted trailing fragments of the Farallon plate // Nature. —1997. — V. 386(6622). — Pp.266. — doi: 10.1038/386266a0

- ↑ McElhinney M. W. et al. Limits to the expansion of Earth, Moon, Mars, and Mercury and to changes in the gravitational constant // Nature. — V. 271 (5643). — Pp. 316–321. — doi:10.1038/271316a0.

- ↑ Schmidt P. W., Clark D. A. The response of palaeomagnetic data to Earth expansion // Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society. — 1980. — V. 61. — Pp. 95-100. — doi: 10.1111/j.1365-246X.1980.tb04306.

- ↑ Williams G. E. Geological constraints on the Precambrian history of the Earth's rotation and the moon's orbit // Reviews of Geophysics. — V. 38 (1). — Pp. 37–59, doi:10.1029/1999RG900016. Архивировано 24 декабря 2015.

Видеоматериалы[править]

- Дробышевский С. Деконструкция. Станислав Дробышевский о фильме «Кинг Конг» (2005)

- Ретеюм А. Ю. Мы живем во время смены циклов - в эпоху катаклизмов // подкаст "Спроси учёного о климате" — 1922.

- Семихатов А. Кто управляет Вселенной: числа, квантовые поля или нечто? // подкаст Хайруллина А.. — 2025.

- Череповский А. В. Серия лекций по теории растущей Земли // YouTube—канале «Тектоника плит против расширения Земли».

- Череповский А. В. Серия лекций по теории растущей Земли // ВК Видео—канал «Анатолий Череповский о расширении Земли».

- Earth Gravity Visualization GRACE Using FreeFlyer Software // aisolutionsinc. — 2018.

- For 15 Years, GRACE Tracked Freshwater Movements Around the World // NASA Goddard. — 2019.

- Carey S. W. Planet Earth: A Question Of Expansion // Libraries Tasmania YouTube channel. — 1982

- Geomagnetic innovations 2015 CO-LABS winner, foundational technology // NOAA NCEI and collocated World Data Center for Geophysics. — 2015.

- Magnetic Declination curated by Patrick Alken] // NOAA NCEI. - 2015.

- NASA Jet Propulsion Laboratory Perseverance Rover Captures Dust Devils Whirling Across Mars (Mars Report)

Литература[править]

- Арсанова Г. И. Концептуальная модель гейзерной геологической структуры // The scientific heritage. — 2023. — № 107. — С. 29—44.

- Арсанова Г. И. Вулкан как глубинная геологическая стрктура (Механизмы возникновения и стока магм) // The scientific heritage. — 2020. — № 50. — С. 16—24

- Блинов В. Ф. Растущая Земля: из планет в звёзды // Москва.: Елиториал УРСС, 2003. — 272 с.

- Бурундуков А. С., Дроздов А. Л. Гигантские ящеры – палеонтологический вызов междисциплинарному синтезу // Биота и среда заповедников Дальнего востока. — 2015. — № 5. — С. 93-112.

- Зиналиев М. Теория растущей Земли. К решению проблемы источника энергии и вещества // Уральский геологический журнал. — 2025. — № 1 (163). — С. 3—63

- Зиналиев М. К решению палеонтологического парадокса (на англ.) // The European Journal of Technical and Natural Sciences. —- 2017. — № 5. —С. 15-37

- Кэри У. В поисках закономерностей развития Земли и Вселенной: История догм в науках о Земле. — М: Мир, 1991. — 447 с.

- Ларин В. Н. Наша Земля (происхождение, состав, строение и развитие изначально гидридной Земли). М.: «Агар», 2005. — 248 с.

- Ретеюм А. Как Солнечная система управляет климатом Земли // ИА REGNUM. — 2022.

- Череповский А. В. Тектоника плит против расширения Земли: борьба только начинается? // Приборы и системы разведочной геофизики. — 2022. — № 4 (75). — С. 54-66.

- Череповский А. В. Атлантический океан не исчезнет. Он расширяется вместе с Землей! // Приборы и системы разведочной геофизики. — 2024. — №3(82). — С. 108—-117.

- Череповский А. В. Теория тектоники плит – шаг вперёд, два шага назад? // Уральский геологический журнал. — 2024. — № 5 (161). — С. 22-36.

Ссылки[править]

Исторические[править]

- G. Scalera: Roberto Mantovani an Italian defender of the continental drift and planetary expansion

- G. Scalera, Braun: Ott Christoph Hilgenberg in twentieth-century geophysics // Глава из книги Scalera, G. and Jacob, K.-H. (eds.), 2003: «Why expanding Earth? — A book in honour of O.C. Hilgenberg». — INGV, Rome, страницы 25-41 — OCLC 53010740, ASIN: B00551M73Wангл.

- G. Scalera: Samuel Warren Carey — Commemorative memoir

- Andrew Alden: Warren Carey, Last of the Giants Архивная копия от 21 августа 2016 на Wayback Machine // About.com, биографии

- Нехорошев В. П. Гипотеза расширяющейся Земли // Геологический словарь / Под. ред. К. Н. Паффенгольца и др. — Москва: Недра, 1973. — Т. 1. — С. 167. — 50 000 экз.

- Нейман В. Что происходит с Землей? Архивная копия от 17 августа 2016 на Wayback Machine// Вокруг света, декабрь 1974

Современные[править]

- G. Scalera: The expanding Earth: a sound idea for the new millennium // Глава из книги Scalera, G. and Jacob, K.-H. (eds.), 2003: «Why expanding Earth? — A book in honour of O.C. Hilgenberg». — INGV, Rome, страницы 181—232 — OCLC 53010740, ASIN: B00551M73Wангл.

- Database of Expansion Tectonic Scientists, living and deceased[недоступная ссылка (2018-06)]

- Chris Rowan, Supercontinent cycles 3, Expanding Earth 0 Архивная копия от 14 января 2020 на Wayback Machine