Дмитрий Николаевич Овсянико-Куликовский

Дмитрий Николаевич Овсянико-Куликовский

- Место рождения

- Каховка, Таврическая губерния, Российская империя

- Место смерти

- Одесса, Украинская ССР

- Гражданство

Российская империя

Российская империя

- Научная сфера

- филология, лингвистика, индоевропеистика, индология, ведология, литературоведение, религиоведение, психология

- Место работы

- Новороссийский университет, Казанский университет, Харьковский университет, Санкт-Петербургский университет, Высшие женские курсы в Санкт-Петербурге, Психоневрологический институт в Санкт-Петербурге

- Учёная степень

- доктор филологических наук

- Учёное звание

- академик

- Альма-матер

- Новороссийский университет

- Научный руководитель

- Абель Бергень, Александр Афанасьевич Потебня

- Известен как

- филолог, лингвист, индоевропеист, индолог, ведолог, санскритолог, литературовед, религиовед, психолог

- Награды и премии

- золотая медаль имени А. С. Пушкина Императорской Академии наук (Санкт-Петербург), лауреат премии имени Л. И. Поливанова историко-филологического факультета Московского императорского университета

Дмитрий Николаевич Овсянико-Куликовский — российский учёный, филолог, лингвист, индоевропеист, индолог, ведолог, санскритолог, литературовед, психолог, религиовед.

Приват-доцент индоиранской филологии (1882); магистр (1885); д.филол.н. (1887); экстраординарный профессор (1887); ординарный профессор (1888); почётный академик Императорской Академии наук (1907).

Полиглот, владел ведийским индоарийским, санскритом, древнеиранскими, древнегреческим, латинским, древнееврейским, церковно-славянским, готским, (старо)французским и немецким языками.

Биография[править]

Родился в семье помещика Днепровского уезда Таврической губернии. Как указывает Л. Г. Дабло, "в XVIII в. … прадед Дмитрий Куликовский после выхода в отставку приобрёл на юге Малороссии «целую степь от Днепра до Перекопа». А дальше, получив крепостных крестьян в Курской губернии, заселил эти земли и стал богатым помещиком. Династия Овсянико-Куликовских была чрезвычайно известной и влиятельной в Таврической и Херсонской губерниях… «Как общественный деятель, как землевладелец, как человек „видный“, „с весом“ и „статусом“, мой отец был чрезвычайно популярным если не во всем Новороссийском крае, то, по крайней мере, в двух губерниях — Таврической и Херсонской»… Семья проживала главным образом в южных роскошных усадьбах — в Бехтерах и Каховке".[1]

Имения Овсянико-Куликовских оценивались в 4 миллиона рублей.[2]

Д. Н. Овсянико-Куликовский получил домашнее образование персонального учителя Адольфа Марсикани и поступил сразу в третий класс Ришельевской гимназии в Одессе.[3]

После года обучения в Ришельевской гимназии в Одессе у в дальнейшем известного украиноведа и одного из руководителей одесской «Громады» Леонида Смолянского по семейным обстоятельствам[4] был переведён в гимназию Симферополя[5].

В пятом и шестом классах гимназии в 1868—1870 гг. самостоятельно помимо школьной программы выучил древнегреческий и латынь и прочитал в подлиннике Анабасис Ксенофонта, Фукидида, трилогию Софокла, первую песню Илиады, Евангелие, De senectute Цицерона и пять комедий Теренция.[6]

По окончании гимназии продолжил обучение на историко-филологических факультетах Санкт-Петербургского (1871—1873) и Новороссийского Одесского (1873—1876) университетов.

На первом курсе университета провалился на экзамене по латинскому языку и был оставлен на второй год, после чего на каникулах возобновил самостоятельные занятия древнегреческим и латынью и дополнительно — древнерусскими текстами.[7]

В Новороссийский университет перевёлся весной 1873 г. после перенесения тяжёлого тифа по рекомендации врачей.[8] В Одессе сблизился с украинофилами и входил в кружок «Громада».[9][10]

По окончании университетского курса работал в Санкт-Петербурге у санскритолога, проф. И. П. Минаева, под чьим руководством изучал лингвистические труды В. Гумбольдта, Штейнталя, Лацаруса, Макса Мюллера, Лазаря Гейера и др. В 1876 г. в Санкт-Петербурге за чтение лекций по расколу в частной квартире был обыскан и допрошен в III Отделении Собственного Его Императорского Величества Канцелярии.[11]

В 1877 г. был оставлен при Новороссийском университете и командирован за границу.

Во время пятилетней заграничной командировки в Прагу и Париж изучал сравнительное языкознание и санскрит, увлекался социалистическими идеями, завёл знакомства с разными русскими политическими эмигрантами, в 1877 г. конспиративно издал в Женеве брошюру «Записки южно-русского социалиста», находясь под влиянием М. П. Драгоманова, переводил с Ф. Василевским на украинский язык брошюру Шефле о социализме, сотрудничал в «Вольном Слове».[12]

В октябре 1878 г. вследствие участия его невесты И. Л. Фамилиант в австрийском рабочем движении арестован в Вене и выслан в Швейцарию.[13]

В Париже с 1877 г. обучался в Практической школе высших учебных заведений (École pratique des hautes études) у ригведолога и санскритолога Абеля Бергеня (Abel Henri Joseph Bergaigne) и переводчика Авесты Джеймса Дармстетера (James Darmesteter) и начал изучать древнееврейский язык.[14] Одновременно там же изучал русский и церковно-славянский языки у слависта Луи Леже (Louis Léger) в Школе живых восточных языков (École des langues orientales vivantes).[15]

Как отмечает Н. В. Осьмаков, к 1882 г. «его отец, богатый помещик, живший на широкую ногу и много тративший на неудачные, убыточные предприятия, окончательно разорился. Большое родовое имение Каховка было продано для погашения более чем миллионного долга. Молодому учёному… нужно было теперь самому думать, как прокормить семью».[16]

По данным С. И. Сухих, «в 1882 г. после возвращения из-за границы Овсянико-Куликовский обратился в Московский университет с ходатайством о присвоении звания приват-доцента, для чего ему пришлось защитить нечто вроде небольшой диссертации по вышеназванной теме и прочитать пробную лекцию по фонетике санскрита. При поддержке проф. Филиппа Фед. Фортунатова звание приват-доцента по индоиранской филологии он тогда получил».[17]

В 1882 г. защитил в Московском университете работу «Разбор ведийского мифа о соколе, принёсшем цветок Сомы, в связи с концепцией речи и экстаза (извлечение из исследования „Культ Сомы в Риг-Веде“. — Рro venia legendi)». С критикой психологической интерпретации данного ригведийского мифа Д. Н. Овсянико-Куликовского выступил крупнейший российский ригведолог того времени В. Ф. Миллер.[18]

В должности приват-доцента индоиранской филологии Новороссийского университета в Одессе с января 1883 г. преподавал санскрит и сравнительную грамматику индоиранских языков.[19] Из-за нехватки средств работал преподавателем латинского языка в еврейской гимназии Гохмана и Гурлянда, методики русского языка женской гимназии Пиллер и русского языка в другой женской гимназии.[20]

С 1885 г. писал еженедельные статьи для газеты «Одесские Новости» по четыре копейки за строчку.[21]

В январе 1885 г. сдал экзамен магистра по сравнительной грамматике индоевропейских языков профессору кафедры сравнительного языкознания и санскрита В. И. Шерцлю в Харьковском университете и потом там же защитил магистерскую диссертацию «Опыт изучения вакхических культов индоевропейской древности в связи с ролью экстаза на ранних ступенях развития общественности. — Ч. I. Культ божества „Soma“ в древней Индии в эпоху Вед».[22] Оппонентами на защите выступили В. И. Шерцль и филолог А. А. Потебня.[23]

В 1887 г. защитил в Новороссийском университете докторскую диссертацию «К истории культа огня у индусов в эпоху Вед. I. Три разновидности священного огня: Gṛhapati, Viçpati, Vaiçvānara. II. Эпитеты священного огня» в Новороссийском университете и летом того же года стал экстраординарным профессором Казанского университета.[24]

В 1888 г. переводится в Харьковский университет ординарным профессором сравнительной грамматики индоевропейских языков и санскрита.[25] Работал проф. Харьковского университета в 1888—1905 гг. В Харькове сблизился с кадетами, стал сотрудником харьковской кадетской газеты «Мир» и причислялся к левому крылу партии. Писал статьи для «Харьковских Губернских Ведомостей».[26]

В 1888—1891 гг. стал учеником А. А. Потебни и посещал его лекции по синтаксису и теории словесности.[27]

После смерти А. А. Потебни в 1891 г. продолжил занятия сравнительным и историческим синтаксисом на основе разработанных им принципов.[28]

В 1894—1904 гг. работал редактором «Записок Императорского Харьковского Университета».[29]

С 1890-х гг. стал использовать психологический метод А. А. Потебни для изучения художественной литературы и проблем теории и психологии художественного творчества. Со второй половины 1890-х гг. сосредоточился преимущественно на исследовании русской литературы XIX века и современного ему русского языка, а также немецкой поэзии Гейне и Гёте.

В 1907 г. переехал в Санкт-Петербург и избран почётным академиком Императорской Академии наук и профессором Высших женских курсов.[30]

В 1908—1910 гг. выступил редактором пятитомного издания «История русской литературы XIX века».

В 1910—1911 гг. в должности приват-доцента читал курс «Психология творчества» и вёл семинар «Практические занятия по психологии творчества» на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета.

В 1913—1918 гг. являлся соредактором журнала «Вестник Европы».

В 1913 г. образованная публика Санкт-Петербурга и всей страны торжественно отметила тридцатипятилетний юбилей научной деятельности Д. Н. Овсянико-Куликовского. 19.03.1913 г. его поздравляли профессорский состав и тысячи курсисток Высших женских курсов.[31] 23.03.1913 г. чтение поздравительных адресов, произнесение речей и приветствий представителями науки, литературы и общественности продолжалось на протяжении двух часов — начали мероприятие члены Всероссийского литературного общества, продолжили многочисленные почитатели, к ним присоединилась депутация разряда изящной словесности Императорской Академии наук в лице А. Ф. Кони, А. А. Шахматова, Н. А. Котляревского и Ф. Ф. Фортунатова, затем шли приветствия и телеграммы историко-филологических факультетов Санкт-Петербургского и Харьковского университетов, московского Общества любителей российской словесности, Литературного Фонда, лингвистической секции неофилологического общества, педагогической академии, харьковского историко-филологического общества, харьковского общества грамотности, слушательниц киевских высших женских курсов, студентов Санкт-Петербурга, 1500 слушательниц Высших женских курсов, различных периодических изданий — газеты «Речь», «Русского Богатства», «Русских Ведомостей», «Русского Слова», «Вестника воспитания», «Вестника мира», «Современника», «Современного слова», «Вестника Европы», завершили чествование несколько сотен телеграмм многочисленных общественных деятелей и литераторов — П. Н. Милюкова, В. Г. Короленко, Л. Андреева, А. Куприна, И. Бунина, М. Горького и мн.др. — и банкет на 150 персон.[32]

По воспоминаниям Л. В. Успенского, в 1916 г. Д. Н. Овсянико-Куликовский был ответственным редактором отдела художественной литературы ежемесячного журнала «Вестник Европы», академиком, действительным статским советником, профессором Высших женских курсов и профессором Психоневрологического института в Санкт-Петербурге.[33]

В 1918 г. прекратились издание «Вестника Европы» и лекции в высших учебных заведениях и Д. Н. Овсянико-Куликовский остался без работы.[34]

Поэтому в 1918 г. он уехал на юг России.[35]

Летом 1919 г. переехал из Харькова в Одессу, поселился на своей приморской даче и начал писать мемуары.[36]

В апреле 1920 г. получил предложение возглавить кафедру русской филологии Одесского университета.[37]

Награды и премии[править]

- В 1908 г. награждён золотой медалью имени А. С. Пушкина в ознаменование признательности за его труды по критическому разбору произведений, предлагаемых на соискание премии имени А. С. Пушкина Императорской Академии наук в СПб.[38]

- Первое издание книги Д. Н. Овсянико-Куликовского «Синтаксис русского языка» получило премию имени Л. И. Поливанова историко-филологического факультета Московского университета.[39][40]

Оценки[править]

- Д.филол.н., зав. кафедрой русской литературы МГПИ им. В. И. Ленина, сотр. отдела русской классической литературы Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР Н. В. Осьмаков — «несомненно выдающийся учёный-филолог, яркий представитель славной плеяды русских дореволюционных литературоведов… Наравне с А. А. Потебнёй его можно считать основоположником психологического направления в русском литературоведении».[41]

- Д.филос.н., проф. кафедры эстетики МГУ им. М. В. Ломоносова В. П. Крутоус — «учёный удивительно многосторонний. И в каждой из областей своей деятельности он оставил заметный след, положив начало или содействуя развитию научных направлений, интенсивно разрабатываемых и в наши дни… Крупный лингвист и востоковед, знаток древних и новых языков, памятников индуизма, зороастризма и др. … Стал основоположником специфической отрасли науки, находящейся на стыке психологии, искусствоведческих дисциплин и эстетики: психологии художественного творчества»[42]; «крупный языковед, литературовед и теоретик искусства… В лице Д. Н. Овсянико-Куликовского мы имеем также культуролога с необычайно широким полем зрения, культуролога-энциклопедиста… не просто культуролога, а культурфилософа»[43].

- К.псих.н., вед. научн. сотр. лаборатории психологии подростка Психологического института Российской академии образования в г. Москва М. Н. Гусельцева — «междисциплинарный дискурс, эрудированность, свободное скольжение по сферам гуманитарных наук, внимание к деталям и к культурно-историческому контексту, приёмы культурно-психологического анализа, — всё это сближало между собой исследовательские подходы И. Тэна и Д. Н. Овсянико-Куликовского, которых по праву можно считать основоположниками культурно-психологической эпистемологии».[44]

- К.и.н. А. А. Семененко — "российскому учёному принадлежит звание первооткрывателя психологического смысла некоторых мифем и мифов РВ [Ригведы] в европейской индологии Нового Времени. Воспитанный всецело в духе буквально-культовых исторических и натуралистических представлений о смысле ригведийских гимнов, Д. Н. Овсянико-Куликовский смог отстраниться от них и путём глубокого лексико-синтаксического анализа текста памятника вскрыть некоторые элементы эзотерической системы «„тайного языка“ Ригведы», связанные с деификацией таких психических явлений как Мысль (Дхи), экстаз (Сома), вдохновение (Сарасвати) и экстатическая речь (Вач). Вместе с тем разработанная Д. Н. Овсянико-Куликовским натуралистическо-психологическая парадигма не позволяла по-настоящему проникнуть в эзотерический смысл текста памятника, поскольку не основывалась на действительно психологических знаниях и исходила из профанической для авторов РВ [Ригведы] идеи подчинённости психического материальному, души — телу. Поэтому Д. Н. Овсянико-Куликовский даже в трактовке ригведийского экстаза (Сомы) выдвинул на первое место экстаз алкогольного опьянения; хотя при этом учёный сам же продемонстрировал, что опьянение в РВ [Ригведе] вызывается жидкостью-речью или жидкостью-молитвой, то есть в своём мистическом (скрытом от непосвящённых значении) является духовно-символическим, а не буквально-культовым алкогольным. В ходе научной дискуссии с представителем натуралистической парадигмы интерпретации ригведийских гимнов В. Ф. Миллером Д. Н. Овсянико-Куликовский доказал правоту разработанного им психологического понимания Сомы, Сарасвати и Вач. Но после этого исследователь отказался от дальнейшей разработки психологической парадигмы и пошёл на уступки сторонникам натуралистических и буквально-культовых представлений. Он использовал методы необоснованного хронологического дробления и узкого и выборочного контекстуального анализа данных РВ [Ригведы]… Д. Н. Овсянико-Куликовский так и не смог понять «„тайного языка“ Ригведы», даже открыв некоторые его элементы, и не смог осознать мистериального характера памятника… Тем не менее Д. Н. Овсянико-Куликовский на протяжении всей своей научной деятельности продолжал возвращаться к этой проблематике. Не найдя поддержки в индологической среде, он нашёл «союзников» в Московском Психологическом Обществе, стал одним из ведущих русских психологов и крупным представителем психологического направления в лингвистике и литературоведении."[45]

- Кандидат культурологии, доц. кафедры культурологии и информационной деятельности Мариупольского государственного университета Л. Г. Дабло — «он стал выдающейся фигурой в истории панславянского цивилизационного развития, соединив в своей научной сфере деятельности лингвистику, литературоведение, славистику, психологию, художественную критику, метафизику, общественную и издательскую деятельность, редакторскую работу. Благодаря энциклопедическим знаниям стал академиком»[46]; «вклад Д. Овсянико-Куликовского в науку является неоспоримым и чрезвычайно существенным, а его научное наследие радикально повлияло на раскрытие, понимание, а значит и на решение определённых проблем в филологии, литературоведении, социальной психологии и культурологии… Учёный был новатором в области видения творчества как универсальной формы культуры… и такая точка зрения носила опережающий характер»[47].

Семья[править]

- Жена — Ирина Леоновна Овсянико-Куликовская (в девичестве — Фамилиант, до принятия православия — Дора, Доротея), род. в 1853 г., дочь симферопольского купца, еврейка, перешедшая в православие и вышедшая замуж за Д. Н. Овсянико-Куликовского в октябре 1878 г. в Париже, издатель трудов Д. Н. Овсянико-Куликовского.[48][49]

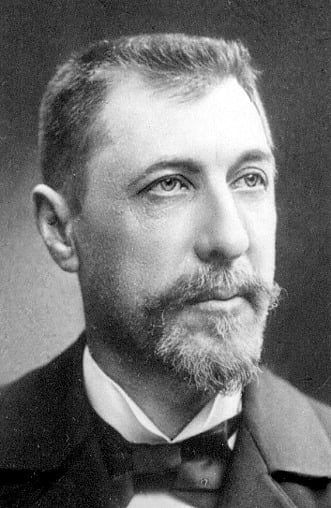

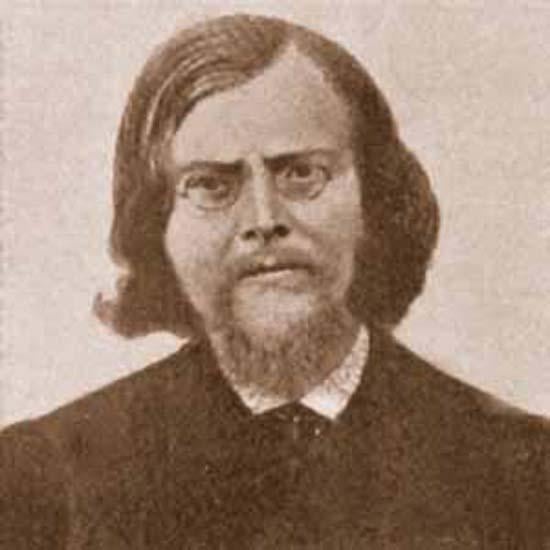

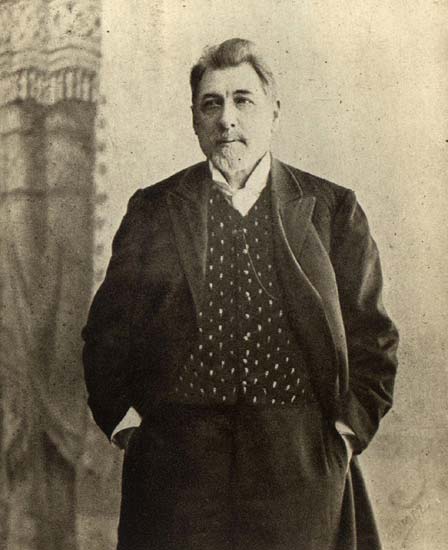

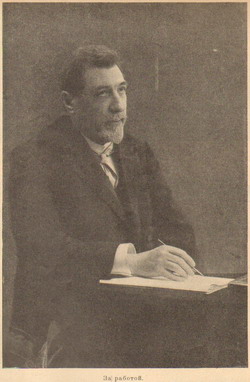

Фотогалерея[править]

Избранные публикации[править]

Монографии[править]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Разбор ведийского мифа о соколе, принёсшем цветок Сомы, в связи с концепцией речи и экстаза (извлечение из исследования «Культ Сомы в Риг-Веде». — Рro venia legendi). — М.: Типография А. Иванова (б. Миллера), 1882. — 69 с.[4][5]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Опыт изучения вакхических культов индоевропейской древности в связи с ролью экстаза на ранних ступенях развития общественности. — Одесса: Тип. И. А. Зелёного, 1883. — 240 с.[6]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. К вопросу о «быке» в религиозных представлениях Древнего Востока. — Одесса: Типография «Одесского вестника», 1885. — 28 с.[7]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. К истории культа огня у индусов в эпоху Вед. — Одесса: Типография «Одесского вестника», 1887. — 120 с.[8]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. А. А. Потебня, как языковед-мыслитель. — Киев: Типография Г. Т. Корчак-Новицкого, 1893. — 59 с.[9]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Язык и искусство. — СПб.: Типо—Литография А. Рабиновича и Ц. Крайза, 1895. — 71 с.[10][11]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Этюды о творчестве И. С. Тургенева. — Харьков: Типография и Литография Зильберберг, 1896. — 239 с.[12]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Синтактические наблюдения. Вып. 1. — СПб.: Типография «В. С. Балашов и К°», 1899. — 127 с.[13]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Из синтактических наблюдений. Ч. 1. К вопросу о классификации бессубъектных предложений. — СПб.: Типография Императорской Академии Наук, 1901. — 41 с.[14]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Вопросы психологии творчества. — СПб.: Издание Д. Е. Жуковского, 1902. — 303 с.[15][16]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Этюды о творчестве И. С. Тургенева. — Изд. 2-е, доп. и испр. — СПб.: Книгоиздательство «Орион», 1904. — 267 с.[17]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Л. Н. Толстой как художник. — Изд. 2-е, испр. и доп. — СПб.: Книгоиздательство «Орион», 1905. — 274 с.[18]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Гоголь. — 2-е доп. изд. — СПб.: Типография т-ва «Общественная польза», 1907. — 232 с.[19]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. История русской интеллигенции. Итоги русской художественной литературы XIX века: [в 3 ч.]. — Ч. I: Чацкий. Онегин. Печорин. Рудин. Лаврецкий. Тентетников. Обломов. — 2-е изд. В. М. Саблина. — М.: Типо-литография «Русского товарищества», 1907. — 387 с.[20]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. История русской интеллигенции. Итоги русской художественной литературы XIX века: [в 3 ч.]. — Ч. II: От 50-х до 80-х годов. — М.: Издание В. М. Саблина, 1907. — VII, 357 с.[21]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Руководство к изучению синтаксиса русского языка. — М.: Типография т-ва И. Д. Сытина, 1907. — 238, VIII с.[22]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. А. И. Герцен (Характеристика). — СПб.: Т-во Издательского бюро, 1908. — 39 с.[23][24]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Лев Николаевич Толстой. К 80-тилетию великого писателя. Очерк его деятельности, характеристика его гения и призвания. — СПб.: Издание товарищества «Издательское бюро», 1908. — 160 с.[25]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Поэзия Гейнриха Гейне. — СПб.: Типография т-ва «Общественная польза», 1909. — 123 с.[26]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Гоголь в его произведениях. К столетию рождения великого писателя. 1809—1909. — М.: Издание Т-ва И. Д. Сытина, 1909. — 124 с.[27]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Руководство к изучению синтаксиса русского языка. — 2-е изд., испр. — М.: Типография Т-ва И. Д. Сытина, 1909. — 240 с.[28]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Грамматика русского языка. Руководство для средней школы и для самообразования. — 3-е изд., испр. — М.: Типография Т-ва И. Д. Сытина, 1911. — 127 с.[29]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Лев Николаевич Толстой. Очерк его художественной деятельности и оценка его религиозных и моральных идей. — СПб.: Издание И. Л. Овсянико-Куликовской, 1911. — 160 с.[30]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Синтаксис русского языка. — Изд. 2-е, испр. и доп. — СПб.: Издание И. Л. Овсянико-Куликовской, 1912. — XXXV, 322 с.[31][32]

- Овсянико-Куликовский Д. Н., Сакулин П. Н. Практический курс синтаксиса русского языка. — Изд. 2-е. — СПб.: Издание И. Л. Овсянико-Куликовской, 1913. — VI, 238 с.[33]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. М. Ю. Лермонтов. К 100-летию со дня рождения великого поэта. — СПб.: Кн-во «Прометей» Н. Н. Михайлова, [1914]. — 141 с.[34]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Психология национальности. — Петербург: Время, 1922. — 39 с.[35]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Теория поэзии и прозы (теория словесности). Руководство для школы и самообразования. — Изд. 5-е. — М.; Пг.: Государственное издательство, 1923. — 96 с.[36]

Статьи[править]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Зачатки философского сознания в древней Индии // Русское богатство. — Июль 1884. — № 7. — СПб.: Типография А. С. Суворина, 1884. — С. 90—120.

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Очерки из истории мысли // Вопросы философии и психологии. — Кн. 2. — М.: Типо-литография Высочайше утверждённого Товарищества «И. Н. Кушнерев и К», 1890. — С. 159—189.

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Очерки из истории мысли // Вопросы философии и психологии. — Кн. 5. — М.: Типо-литография Высочайше утверждённого Товарищества «И. Н. Кушнерев и К», 1890. — С. 103—134.

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Ведийские этюды // Журнал министерства народного просвещения. — 1891. — Ч. 274. — № 3. Отд.2. — С. 1—17.

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Религия индусов в эпоху Вед // Вестник Европы. — 1892. — № 4. — С. 662—694.

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Религия индусов в эпоху Вед // Вестник Европы. — 1892. — № 5. — С. 217—242.

- Овсянико-Куликовский Д. Н. О сынах Адити // Сборник Харьковского историко-филологического общества. — 1892. — Т. 4. — С. XIV—XVI.

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Ведийские этюды. «Сыны Адити» // Журнал министерства народного просвещения. — 1892. — Ч. 284. — № 12. — С. 287—306.

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Отзыв о сочинении (П. Г. Риттера) «Разбор гимнов Риг-Веды, посвящённых богу Вишну» // Записки Императорского Харьковского Университета. — 1893. — Кн. 2. — С. 36—37.

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Из синтаксических наблюдений // XAPIΣTHПIA. Сборник статей в честь Федора Евгеньевича Корша. —— М., 1896. — С. 203—222.

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Синтаксические наблюдения // Журнал министерства народного просвещения. — 1897. — Май. — Ч. 311. — С. 128—157.

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Синтаксические наблюдения // Журнал министерства народного просвещения. — 1898. — Май. — Ч. 317. — С. 1—47.

- Овсянико-Куликовский Д. Н. От «Мёртвых душ» до «Вишнёвого сада». (Памяти А. П. Чехова) // Юж. зап. — 1904. — № 39. — С. 3—17.[37]

- Овсянико-Куликовский Д. Н., Лернер Н. О. А. С. Пушкин // История русской литературы XIX в. : [в 5 т.] / под редакцией Д. Н. Овсянико-Куликовского, при ближайшем участии А. Е. Грузинского и П. Н. Сакулина. — Том I. Часть 1: 1801—1825 г. Часть 2: 1825—1855 г. — М.: Издание Т-ва «Мир», 1908. — С. 331—428.[38]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. К душевной драме Гоголя // Современный мир. — 1909. — № 5. — С. 183—191.[39]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Лирика как особый вид творчества // Вопросы теории и психологии творчества. — Т. II, вып. 2. — СПб.: Издание А. С. Суворина, 1910. — С. 182—226.[40]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Николай Александрович Добролюбов (1836—1861) // История русской литературы XIX века: [в 5 т.] / под редакцией Д. Н. Овсянико-Куликовского, при ближайшем участии А. Е. Грузинского и П. Н. Сакулина. — Том III. Часть 3: 1855—1868 г. — М.: Издание Т-ва Мир, 1910. — С. 204—217.[41]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Что такое мистика? (Этюд.) // Вестник Европы. — Кн. 10. — Октябрь 1916. — С. 121—173.

Изданные за рубежом статьи[править]

- Koulikovski, D. Les trois feux sacrés du Rig-Véda // Revue de l’histoire des religions. — 1889. — Vol. 20. — P. 151—179.

Конволюты[править]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Тургенев и Толстой // Северный вестник. — 1894. — № 5. — С. 53—72; № 10. — С. 1—17; 1895. — № 1. — С. 51—69; № 2. — С. 58—72; № 3. — С. 124—135; № 4. — С. 47—59; № 5. — С. 148—182; № 9. — С. 217—239; № 10. — С. 34—65; 1896. — № 6. — С. 241—253; № 10. — С. 53—79; № 12. — С. 51—65; 1897. — № 1. — С. 40—59; № 3. — С. 25—41; № 6. — С. 69—100; № 12. — С. 125—150. — Конволют. — 337 с.[42]

Собрания сочинений[править]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Собрание сочинений. — T. I: Гоголь. — СПб.: Изд. Тов-ва «Общественная польза» и Книгоизд. «Прометей», 1909. — 196 с.[43]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Собрание сочинений. — T. II: И. С. Тургенев. — СПб.: Изд. Тов-ва «Общественная польза» и Книгоизд. «Прометей», 1909. — 272 с.[44]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Собрание сочинений. — T. III: Л. Н. Толстой. — СПб.: Изд. Тов-ва «Общественная польза» и Книгоизд. «Прометей», 1909. — 272, IX с.[45]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Собрание сочинений. — T. IV: Пушкин. — СПб.: Изд. Тов-ва «Общественная польза» и Книгоизд. «Прометей», 1909. — 214 с.[46]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Собрание сочинений. — T. V: Гейне, Гёте, Чехов, Герцен, Михайловский, Горький. — СПб.: Изд. Тов-ва «Общественная польза» и Книгоизд. «Прометей», 1909. — 240 с.[47]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Собрание сочинений. — T. VI. Психология мысли и чувства. Художественное творчество. Основы ведаизма. — СПб. Изд. Тов-ва «Общественная польза» и Книгоизд. «Прометей», 1909. — 232 с.[48]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Собрание сочинений. — T. VIII: История русской интеллигенции. Ч. 2. От 50-х до 80-х годов. — СПб.: Изд. Тов-ва «Общественная польза» и Книгоизд. «Прометей», 1909. — IV, 256 с.[49]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Собрание сочинений. — T. VI. — СПб.: Изд. Тов-ва «Общественная польза» и Книгоизд. «Прометей», 1911. — 231 с.

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Собрание сочинений: [в 9 т.]. — Т. VII: История русской интеллигенции. Ч. 1. — СПб.: Изд. Тов-ва «Общественная польза» и Книгоизд. «Прометей», 1911. — XII, 324 с.[50]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Собрание сочинений: [в 9 т.]. — Т. IX: История русской интеллигенции. Ч. 3. 80-е годы и начало 90-х. — СПб.: Изд. Тов-ва «Общественная польза» и Книгоизд. «Прометей», 1911. — 224 с.[51]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Собрание сочинений: [в 9 т.]. — Т. I: Гоголь. — Изд. 4-е, доп. — СПб.: Издание И. Л. Овсянико-Куликовской, 1912. — 197 с.[52]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Собрание сочинений: [в 9 т.]. — Т. V: Герцен, Белинский, Добролюбов, Михайловский, Короленко, Чехов, Горький, Андреев. — Изд. 2-е, изм. и доп. — СПб.: Издание И. Л. Овсянико-Куликовской, 1912. — 210 с.[53]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Собрание сочинений: [в 9 т.]. — Изд. 3-е. — Т. VI: Психология мысли и чувства. Художественное творчество. Лирика — как особый вид творчества. Кризис русских идеологий. — СПб.: Издание И. Л. Овсянико-Куликовской, 1914. — 252 с.[54]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Собрание сочинений: [в 9 т.]. — Изд. 5-е. — Т. VIII: История русской интеллигенции. Ч. 2. От 50-х до 80-х годов. — СПб.: Издание И. Л. Овсянико-Куликовской, 1914. — XVIII, 276 с.[55]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Собрание сочинений: [в 9 т.]. — Изд. 5-е. — Т. II: И. С. Тургенев. — М.; Петроград: Госиздат, 1923. — 214 с.[56]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Собрание сочинений: [в 9 т.]. — Изд. 5-е. — Т. III: Л. Н. Толстой. — М.; Петроград: Госиздат, 1923. — 246 с.[57]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Собрание сочинений: [в 9 т.]. — Изд. 6-е. — Т. VIII: История русской интеллигенции. Ч. 2. От 50-х до 80-х годов. — М.: Госиздат, 1924. — 228 с.[58]

Выступления[править]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. О значении научного языкознания для психологии мысли: речь, произнес. на торжеств. акте Харьк. ун-та 17 янв. 1901 г. — Харьков: Типография и Литография М. Зильберберг и С-вья, 1901. — 16 с.[59]

Воспоминания[править]

- Овсянико-Куликовский Д. Н. Воспоминания. — Петербург: Издательство «Время», 1923. — 190 с.[60]

Ответственный редактор[править]

- История русской литературы XIX в.: [в 5 т.] / под редакцией Д. Н. Овсянико-Куликовского, при ближайшем участии А. Е. Грузинского и П. Н. Сакулина. — Том I. Часть 1: 1801—1825 г. Часть 2: 1825—1855 г. — М.: Издание Т-ва «Мир», 1908. — 430 с.[61]

- История русской литературы XIX века: [в 5 т.] / под редакцией Д. Н. Овсянико-Куликовского, при ближайшем участии А. Е. Грузинского и П. Н. Сакулина. — Том II. Часть 2: 1825—1855 (продолжение). — М.: Издание Т-ва Мир, 1910. — 431 с.[62]

- История русской литературы XIX века: [в 5 т.] / под редакцией Д. Н. Овсянико-Куликовского, при ближайшем участии А. Е. Грузинского и П. Н. Сакулина. — Том III. Часть 3: 1855—1868 г. — М.: Издание Т-ва Мир, 1910. — 504 с.[63]

Источники[править]

- ↑ Дабло Л. Г. Жизнь и творчество Дмитрия Овсянико-Куликовского: жизнь ради науки // Вестник Полоцкого государственного университета. — 2017. — Серия E. Педагогические науки. № 7. — С. 220—221.

- ↑ Илюхин И. Г. Д. Н. Овсянико-Куликовский — историк и критик русской литературы (1853—1920 гг.) // Ученi записки Харкiвьского державного унiверситету iменi О. М. Горького. — Т. LXX. Труди фiлологiчного факультету. Т. 3. — Харкiв: Видавництво Харкiвьского державного унiверситету iменi О. М. Горького, 1956. — С. 13.

- ↑ Дабло Л. Г. Жизнь и творчество Дмитрия Овсянико-Куликовского. — С. 221.

- ↑ Дабло Л. Г. Жизнь и творчество Дмитрия Овсянико-Куликовского. — С. 221.

- ↑ Деятели революционного движения в России: Био-библиогр. словарь: От предшественников декабристов до падения царизма. Под ред. Вл. Виленского-Сибирякова, Феликса Кона, А. А. Шилова [и др.]. — Т. 2 : Семидесятые годы: Вып. 3: М—Р / Составлен А. А. Шиловым, М. Г. Карнауховой. — М.: Всесоюзное общество политических каторжан и ссыльно-поселенцев, 1931. — Cтб. 1071.[1]

- ↑ Овсянико-Куликовский Д. Н. Воспоминания. — Петербург: Издательство «Время», 1923. — С. 16.

- ↑ Овсянико-Куликовский Д. Н. Воспоминания. — С. 21.

- ↑ Овсянико-Куликовский Д. Н. Воспоминания. — С. 77.

- ↑ Овсянико-Куликовский Д. Н. Воспоминания. — С. 22.

- ↑ Деятели революционного движения в России. — Cтб. 1071.

- ↑ Деятели революционного движения в России. — Cтб. 1071.

- ↑ Деятели революционного движения в России. — Cтб. 1071.

- ↑ Деятели революционного движения в России. — Cтб. 1071.

- ↑ Овсянико-Куликовский Д. Н. Воспоминания. — С. 34—35, 37.

- ↑ Овсянико-Куликовский Д. Н. Воспоминания. — С. 120.

- ↑ Осьмаков Н. В. Психологическое направление в русском литературоведении: Д. Н. Овсянико-Куликовский. — М.: Просвещение, 1981. — С. 25.

- ↑ Сухих С. И. Психологическое литературоведение Д. Н. Овсянико-Куликовского. Из лекций по истории русского литературоведения. — Нижний Новгород: Издательство «КиТиздат», 2001. — С. 6.

- ↑ Миллер В. Ф. Разбор ведийского мифа о соколе, принёсшем цветок Сомы, в связи с концепцией речи и экстаза. Д. Куликовского. М., 1882 // Журнал министерства народного просвещения. — 1882. — Часть ССХХVII. — С. 288—300.

- ↑ Овсянико-Куликовский Д. Н. Воспоминания. — С. 126.

- ↑ Овсянико-Куликовский Д. Н. Воспоминания. — С. 126—127.

- ↑ Овсянико-Куликовский Д. Н. Воспоминания. — С. 37—38, 127.

- ↑ Овсянико-Куликовский Д. Н. Воспоминания. — С. 127, 168.

- ↑ Овсянико-Куликовский Д. Н. Воспоминания. — С. 168—169.

- ↑ Овсянико-Куликовский Д. Н. Воспоминания. — С. 128, 170.

- ↑ Дабло Л. Г. Жизнь и творчество Дмитрия Овсянико-Куликовского. — С. 223.

- ↑ Овсянико-Куликовский Д. Н. Воспоминания. — С. 38.

- ↑ Сухих С. И. Психологическое литературоведение Д. Н. Овсянико-Куликовского. — С. 7.

- ↑ Сухих С. И. Психологическое литературоведение Д. Н. Овсянико-Куликовского. — С. 7.

- ↑ Овсянико-Куликовский Д. Н. Воспоминания. — С. 47.

- ↑ Деятели революционного движения в России. — Cтб. 1072.

- ↑ Юбилей Д. Н. Овсянико-Куликовского // Вестник Европы. — 1913. — Т. 4. — С. 429.

- ↑ Юбилей Д. Н. Овсянико-Куликовского. — С. 429—434.

- ↑ Успенский Л. В. Записки старого петербуржца. — Л.: Лениздат, 1970. — 512 с. — С. 323.

- ↑ Овсянико-Куликовская И. Предисловие // Овсянико-Куликовский Д. Н. Воспоминания. — Петербург: Издательство «Время», 1923. — С. 5.

- ↑ Деятели революционного движения в России. — Cтб. 1072.

- ↑ Овсянико-Куликовская И. Предисловие. — С. 5.

- ↑ Дабло Л. Г. Жизнь и творчество Дмитрия Овсянико-Куликовского. — С. 225.

- ↑ Грачева А. М. Алексей Ремизов и Пушкинская премия Императорской Академии наук // Русская литература. Историко-литературный журнал / Отделение историко-филологических наук РАН. — 2014. — № 3. — СПб.: Издательство «Наука» РАН, 2014. — С. 194.

- ↑ Овсянико-Куликовский Д. Н. Синтаксис русского языка. — Изд. 2-е, испр. и доп. — СПб.: Издание И. Л. Овсянико-Куликовской, 1912. — Титульный лист.

- ↑ Овсянико-Куликовский Д. Н. Воспоминания. — С. 40.

- ↑ Осьмаков Н. В. Психологическое направление в русском литературоведении: Д. Н. Овсянико-Куликовский. — С. 100.

- ↑ Крутоус В. П. «Разрушение эстетики» в культурологической концепции Д. Н. Овсянико-Куликовского: взгляд из современности // Вестник Томского государственного педагогического университета. — 2000. — Серия: Гуманитарные науки (Спецвыпуск). — Вып. 3(19). — С. 10.

- ↑ Крутоус В. П. Д. Н. Овсянико-Куликовский о связи психической нормы и патологии // Вестник Московского университета. — 2005. — Серия 7: Философия. — № 3. — С. 28.

- ↑ Гусельцева М. С. Творческое наследие И. Тэна и Д. Н. Овсянико-Куликовского: культурно-психологическая эпистемология [Электронный ресурс] // Психологические исследования: электрон.науч. журн. — 2010. — № 5(13).

- ↑ Семененко А. А. Изучение Ригведы в дореволюционной России (1830—1917 гг.). Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. — Воронеж: На правах рукописи, 2011. — С. 149—151.

- ↑ Дабло Л. Г. Жизнь и творчество Дмитрия Овсянико-Куликовского. — С. 225.

- ↑ Дабло Л. Г. Роль Д. Овсянико-Куликовского в становлении определения понятия «творчество» // Философия и жизнь. Международный журнал. Falsafa va hayot. Xalqaro jurnal. Philosophy and life. International journal. — 2020. — № 1(8). — Toshkent: Международный научно-исследовательский центр Имам Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан; Философское общество Узбекистана, 2020. — С. 103.

- ↑ Овсянико-Куликовская, Ирина (Дора) Леоновна // Деятели революционного движения в России: Био-библиогр. словарь: От предшественников декабристов до падения царизма. Под ред. Вл. Виленского-Сибирякова, Феликса Кона, А. А. Шилова [и др.]. — Т. 2 : Семидесятые годы: Вып. 3: М—Р / Составлен А. А. Шиловым, М. Г. Карнауховой. — М.: Всесоюзное общество политических каторжан и ссыльно-поселенцев, 1931. — Cтб. 1072.[2]

- ↑ Фамилиант (по мужу Овсянико-Куликовская), Ирина (Доротея) Львовна // Деятели революционного движения в России: Био-библиогр. словарь: От предшественников декабристов до падения царизма. Под ред. Вл. Виленского-Сибирякова, Феликса Кона, А. А. Шилова [и др.]. — Т. 2 : Семидесятые годы: Вып. 4: С—Я / Составлен А. А. Шиловым, М. Г. Карнауховой. — М.: Всесоюзное общество политических каторжан и ссыльно-поселенцев, 1932. — Cтб. 1799—1800.[3]

Литература[править]

- С. Р. Овсянико-Куликовский (Дмитрий Николаевич) // Энциклопедический словарь. — Т. XXIа. — СПб.: Издатели Ф. А. Брокгауз (Лейпциг), И. А. Ефрон (СПб.), Типо-Литография И. А. Ефрона, 1897. — С. 674.

- Овсянико-Куликовский, Дмитрий Николаевич // Деятели революционного движения в России: Био-библиогр. словарь: От предшественников декабристов до падения царизма. Под ред. Вл. Виленского-Сибирякова, Феликса Кона, А. А. Шилова [и др.]. — Т. 2 : Семидесятые годы: Вып. 3: М—Р / Составлен А. А. Шиловым, М. Г. Карнауховой. — М.: Всесоюзное общество политических каторжан и ссыльно-поселенцев, 1931. — Cтб. 1071—1072.[64]

- Якобсон Л. Овсянико-Куликовский // Литературная энциклопедия: В 11 т. — Т. 8. — М.: ОГИЗ РСФСР, гос. словарно-энцикл. изд-во «Сов. Энцикл.», 1934. — Стб. 222—227.[65]

- Илюхин И. Г. Д. Н. Овсянико-Куликовский — историк и критик русской литературы (1853—1920 гг.) // Ученi записки Харкiвьского державного унiверситету iменi О. М. Горького. — Т. LXX. Труди фiлологiчного факультету. Т. 3. — Харкiв: Видавництво Харкiвьского державного унiверситету iменi О. М. Горького, 1956. — С. 13-27.[66]

- Успенский Л. В. Записки старого петербуржца. — Л.: Лениздат, 1970. — 512 с. — С. 289, 323—324.[67]

- Осьмаков Н. В. Психологическое направление в русском литературоведении: Д. Н. Овсянико-Куликовский. — М.: Просвещение, 1981. — 160 с.

- Крутоус В. П. «Разрушение эстетики» в культурологической концепции Д. Н. Овсянико-Куликовского: взгляд из современности // Вестник Томского государственного педагогического университета. — 2000. — Серия: Гуманитарные науки (Спецвыпуск). — Вып. 3(19). — С. 10—16.[68]

- Сухих С. И. Психологическое литературоведение Д. Н. Овсянико-Куликовского. Из лекций по истории русского литературоведения. — Нижний Новгород: Издательство «КиТиздат», 2001. — 120 с.[69]

- Крутоус В. П. Д. Н. Овсянико-Куликовский о связи психической нормы и патологии // Вестник Московского университета. — 2005. — Серия 7: Философия. — № 3. — С. 27—38.

- Блинова Л. В. Взгляды Д. Н. Овсянико-Куликовского на психологию художественного творчества // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. — 2008. — № 88. — С. 63—67.[70]

- Гусельцева М. С. Творческое наследие И. Тэна и Д. Н. Овсянико-Куликовского: культурно-психологическая эпистемология [Электронный ресурс] // Психологические исследования: электрон.науч. журн. — 2010. — № 5(13).[71]

- Семененко А. А. Изучение Ригведы в дореволюционной России (1830—1917 гг.). Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. — Воронеж: На правах рукописи, 2011. — 290 с. — С. 65—86, 111—155.[72]

- Свищо В. Ю. Натуралістично-психологічна парадигма тлумачення Рігведи Д. Овсянико-Куликовським // Збірник наукових праць. — Випуск 115 (№ 12). — 2016.[73]

- Дабло Л. Г. Жизнь и творчество Дмитрия Овсянико-Куликовского: жизнь ради науки // Вестник Полоцкого государственного университета. — 2017. — Серия E. Педагогические науки. № 7. — С. 220—225.[74]

- Дабло Л. Г. Роль Д. Овсянико-Куликовского в становлении определения понятия «творчество» // Философия и жизнь. Международный журнал. Falsafa va hayot. Xalqaro jurnal. Philosophy and life. International journal. — 2020. — № 1(8). — Toshkent: Международный научно-исследовательский центр Имам Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан; Философское общество Узбекистана, 2020. — С. 93—105.[75]

- Костецкий В. В. Забытая рукопись Д. Н. Овсянико-Куликовского об экстазе в языке и культуре // Вестник Самарского государственного технического университета. — Серия «Философия». — 2021. — Том 3, № 3. — С. 37—57.[76]

- Свищо В. Ю. Філософія мови Дмитра Овсянико-Куликовського: монографія. — Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2021. — 216 с.

Ссылки[править]

- Родившиеся 23 января

- Родившиеся в 1853 году

- Персоналии по алфавиту

- Родившиеся в Каховке

- Родившиеся в Таврической губернии

- Умершие 9 октября

- Умершие в 1920 году

- Умершие в Одессе

- Учёные по алфавиту

- Филологи России

- Индологи России

- Доктора филологических наук

- Историки языка

- Этимологи

- Лингвисты по алфавиту

- Лингвисты России

- Лингвисты XX века

- Лингвисты XIX века

- Индоевропеисты

- Востоковеды России

- Литературоведы по алфавиту

- Литературоведы России

- Литературоведы XX века

- Литературоведы XIX века