Кодикология

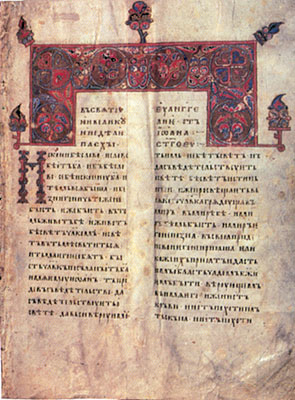

Кодикология (лат. codex, род. падеж codicis, «книга» + греч. λόγος — «слово, наука») — вспомогательная историческая дисциплина, предмет которой — изучение древних и средневековых рукописных книг.

Слово «кодекс» (лат. codex, архаич. caudex) изначально означало бревно, чурбан, или дощечку, поскольку первые записи в эпоху античности делались именно на вощёных дощечках. Письмо самой рукописи является одним из многих равнозначных объектов изучения кодекса[1].

Кодикология занимется комплексным изучением рукописной книги во всей совокупности её особенностей, как памятника материальной культуры в социально-историческом контексте эпохи. В задачи кодикологии входит изучение процесса создания кодекса, его распространения и бытования, и, шире, его истории в связи с историей книгописных центров (скрипториев) и библиотек[2].

История[править]

Как самостоятельная научная дисциплина возникла в конце 1940-х годов. В 1949 году французский учёный Альфонс Дэн, автор многих исследований по истории греческих текстов, опубликовал книгу «Рукописи», в которой предложил новый термин для названия науки, переросшей рамки палеографии и изучающей рукописную книгу, — «кодикология» (от лат. codex — книга). Дэн впервые четко сформулировал задачи палеографии как науки о письме и кодикологии как науки о рукописной книге, разграничив области этих дисциплин[3]. Бельгийский палеограф Ф. Мазэ называл кодикологию «археологией книги». 1949 год считается временем рождения кодикологии. Возникновение новой научной дисциплины стало результатом дифференциации и вместе с тем синтеза целого ряда историко-филологических дисциплин (источниковедения, палеографии, филиграноведения, текстологии, искусствоведения, архиво- и библиотековедения, археографии). Интенсивно разрабатывается кодикология греческих рукописей (Г. Грегори, А. Дэн, С. Дер Нерсесян, Ж. Леруа, К. Вейцман, А. П. Каждан, В. Д. Лихачёва, Б. Л. Фонкич, М. В. Бибиков и др.)[4].

В 1997 году увидела свет монография А. Джуровой, посвящённая кодикологии славянских рукописей в связи с влиянием на них византийской книжной и письменной традиции. Разработана методика кодикологического анализа рукописных книг, активно применяемая отечественными медиевистами (И. Н. Лебедева, В. Л. Романова, Л. И. Киселева, В. И. Мажуга и др.). В дореволюционной русской историографии понятия «кодикология» не было (как и на Западе в то время), однако отдельные приемы кодикологического исследования вырабатывались при изучении литературных памятников (труды А. X. Востокова, К. Ф. Калайдовича, Н. М. Каринского, Е. Ф. Карского, В. Н. Щепкина). Применение кодикологических методов исследования к сборникам, содержащим литературные памятники, существенно расширилось в советской науке (М. Н. Сперанский, М. В. Щепкина, Л. II. Жуковская, О. А. Князевская, Н. В. Синицына, Б. М. Клосс, Е. М. Шварц, Э. С. Смирнова и др.)[5].

В работах 1950-х годов Ф. Мазэ сформулировал задачи кодикологии: 1) реконструкция процесса изготовления блока книги; 2) реконструкция процесса переписывания текста; 3) восстановление истории бытования кодекса. В своем докладе на XI конгрессе византинистов в Мюнхене (1958) А. Дэн уточнил предмет кодикологического исследования, который, по его мнению, составляют реконструированная история изготовления рукописей, создание каталогов (в том числе тематических), а также история использования рукописей (их хранение, бытование, а также торговля ими).

Понимание кодикологии как научной дисциплины, занимающейся реконструкцией процесса создания средневековой рукописи и историей её бытования (на основе комплексного изучения переплета, записей, книгохранительных помет и шифров, сигнатуры и пагинации), свойственно большинству отечественных исследователей (А. Д. Люблинская, И. Н. Лебедева, Л. И. Киселева). Л. В. Черепнин считал, что кодикология изучает рукописные книги «как памятники литературы, материальной культуры, искусства»[5].

Современные кодикологические исследования в основном связаны с изучением сохранившихся комплексов рукописных книг и установлением общих для всего комплекса признаков происхождения, которые позволили бы говорить о существовании тех или иных скрипториев (книгописных мастерских) и каллиграфических школ. Именно это направление наиболее интенсивно разрабатывается кодикологией в XXI веке[4]. Крупный вклад в развитие кодикологии внесли российские учёные О. А. Добиаш-Рождественская, А. Д. Люблинская и др.[1].

Кодекс[править]

Кодекс (лат.codex, изначально — ствол, пень, позже — книга). 1. Связка из нескольких табличек, покрытых воском, скреплённых друг с другом с одной стороны. Когда каждые две таблички были заменены сложённым посередине листом папируса или пергамента, возникла основная форма Кодекса. Вместе складывали обычно лишь несколько листков — от 4 до 6, затем соединяли значительное число таких связок. Форматы Кодексов разнообразны. Различна и их обработка, способ письма и тому подобное. Часто на одной стороне помещаются две колонки текста. Иногда Кодексы оборачивались в обложку наподобие переплёта, имевшую тиснение и украшение. Материалом для Кодекса служили пергамент, папирус, бумага[6].

Из истории Кодекса[править]

Первые кодексы появились в Римской империи. Самые древние из них были изготовлены из папируса. Однако рукописи на таком материале было удобнее хранить в форме свитков. К тому же папирус легко ломался, не был эластичным. Поэтому вскоре его вытеснил пергамент — материал для письма из телячьей кожи. Он был гибкий и более прочный[7].

Античные пергаментные кодексы были небольшими: размер самых маленьких из них составлял пять на шесть сантиметров. В Средние века размеры кодексов варьировались от очень маленьких до огромных. Самой большой книгой такого формата стал чешский Гигантский кодекс начала XIII века. Размер его листов составлял 89 на 49 сантиметров, а вес — около 75 килограммов[7].

С XII века в Европе начала набирать популярность бумага. Постепенно бумажные кодексы вытеснили пергаментные. В некоторых книгах такого формата использовались оба материала. Однако вскоре пергамент стали использовать в основном для переплетов. Отдельные коллекционные издания книг с пергаментными страницами выпускали вплоть до XIX века.

Примерами древнерусских кодексов были списки летописей. А самой старой из известных книг Руси исследователи называют Новгородский кодекс, который был создан около 1015 года. Он состоит из трёх липовых дощечек. Внутри каждой из них сделаны углубления, залитые воском. В кодексе на старославянском языке записаны 75-й и 76-й псалмы и часть 67-го.[7].

Исследования в кодикологии[править]

В кодикологии пергаментных и бумажных рукописей особое внимание уделяется исследованию внешней и внутренней формы кодексов, имеющих точную дату. Изучается происхождение отдельных кодексов и их групп, выявляется существование древнерусских скрипториев, производится идентификация отрывков рукописных книг и атрибуция анонимных кодексов. Устанавливаются характерные признаки кодексов, произведённых в определенных книгописных центрах (по особенностям разлиновки листов и приемам нанесения ограничительных линий, по принципам складывания листов в тетради, методам разрезания листов, по качеству и способам выделки пергамена, формату и записям вне основного текста). На основании проверки стиля летосчисления в основном тексте и записях уточняются даты кодексов[5].

В изучении проблем происхождения, формы и состава бумажных кодексов различных видов большое внимание уделяется материалу для письма — бумаге и способам уточнения ее датировки по филиграням. Исследуются почерки рукописных сборников и устанавливается их связь с почерками подлинников и списков грамот. Изучение водяных знаков и почерков позволяет установить кодикологический состав рукописных кодексов, распределение всего текста по тетрадям[5].

Кодикология выросла из палеографии, однако имеет цели, принципиально отличные от неё. Так, в решении проблем происхождения рукописи (например, при идентификации почерков писцов) палеографический анализ предусматривает исследование графики основного текста, включая декор. Предметом кодикологии является история скрипториев и книгописных школ, что объясняется необходимостью изучения внешней и внутренней формы кодексов, важных для установления места и времени их изготовления, а также их писца, заказчика и владельца. Иными словами, кодикология ставит более широкие, не свойственные палеографии задачи и привлекает к исследованию не только внешнюю форму, но и внутреннюю форму и содержание как самого кодекса, так и сделанных в нём записей, помет, изображений[5].

Кодикология связана с эпиграфикой, поскольку исследует надписи на переплетных досках, ремнях и застежках, то есть изучает форму и содержание текстовых элементов книги, вырезанных, процарапанных, выгравированных или оттиснутых на твердом материале. В отличие от общего источниковедения, кодикология не занимается изучением внутреннего содержания основного текста кодексов, степени достоверности и полноты информации этого текста, его происхождения и источников. Она изучает содержание только тех записей, которые говорят о происхождении и судьбе самого кодекса как такового[5].

Примечания[править]

- ↑ 1,0 1,1 Кодикология рус.. БРЭ. Проверено 8 мая 2024.

- ↑ Кодикология рус.. ponjatija.ru. Проверено 20 мая 2024.

- ↑ И.Н.Лебедева/KOДИКОЛОГИ Я - НАУК А О РУКОПИСНЫ Х КНИГАХ рус.. ahd.spbiiran.ru. Проверено 8 мая 2024.

- ↑ 4,0 4,1 Путешествие в мир древнерусской книжности: истории происхождения кодексов... рус.. ruvera.ru. Проверено 8 мая 2024.

- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 Кодикология — наука о рукописных книгах рус.. maxbooks.ru. Проверено 8 мая 2024.

- ↑ Кодекс рус.. ant.liim.ru. Проверено 20 мая 2024.

- ↑ 7,0 7,1 7,2 Кодекс рус.. www.culture.ru. Проверено 17 мая 2024.

Литература[править]

- Киселева Л. И. Письмо и книга в Западной Европе в Средние века. Лекции по латинской палеографии и кодикологии. — СПб.: Изд-во «Дмитрий Буланин», 2003. — 310 с: ил.

- Кодикология — наука о рукописных книгах // Столярова Л. В., Каштанов С. М. Книга в Древней Руси (XI—XVI вв.). — М.: Ун-т Дмитрия Пожарского, 2010. — ISBN 978-5-912440-16-8.

- Палеография и кодикология. 300 лет после Монфокона: Мат-лы междунар. науч. конференции. — М.: Институт всеобщей истории РАН, 2000. — 296 с.

- Столярова Л. В. Кодикология // Древняя Русь в средневековом мире. Энциклопедия / Под ред. Е. А. Мельниковой, В. Я. Петрухина. — 2-е изд. — М.: Ладомир, 2017. — С. 404.

- Амель Кристофер де. Манускрипты, изменившие мир. Самые удивительные рукописи Средневековья / Пер. Д. Серегина. — М.: Бомбора, 2023. — 608 с.: ил. — (Подарочные издания. История). — ISBN 978-5-04-113347-4.

Ссылки[править]

| Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Знание.Вики» («znanierussia.ru») под названием «Кодикология», расположенная по следующим адресам:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Знание.Вики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |

|---|