Основание монастырей преподобным Сергием Радонежским

Основание монастырей преподобным Сергием Радонежским — возникновение новых монастырей на территориях русских княжеств стараниями преподобного Сергия и его учеников.

Историческая ситуация[править]

После Батыева нашествия русское монашество переживало тяжелейший упадок. Большинство монастырей домонгольской Руси располагались в крупных городах или неподалёку от них, что сделало их добычей захватчиков и стало причиной их разгрома и разорения, повсеместно сопровождавшегося почти полным истреблением насельников. По этой причине оказалась прерванной внутренняя связь поколений. Сама эпоха мало располагала к монашеской жизни: большинство монастырей лежало в развалинах, при том что в любой момент можно было ожидать набега ордынцев, и как следствие, нового разорения обители, гибели или угона в ордынское рабство её насельников. Можно утверждать, что в это время на Руси почти исчезли общежительные монастыри, которые всегда являлись основой подвижнической жизни — школой, где новоначальный инок получал базовые понятия о монашестве, формировал основные навыки молитвенно-аскетической практики[1].

В первое столетие после монгольского нашествия на Руси преобладали особножительные обители. Поскольку большинство из них были городскими или пригородными и к тому же являлись ктиторскими по своему характеру (княжескими или боярскими), обстановка в них мало способствовала аскетическим подвигам. Помимо ктиторских, в данную эпоху существовали небольшие особножительные монастыри, которые возникали вокруг приходских храмов, когда рядом с ним строили свои кельи отдельные иноки. В этих условиях Варфоломей начинает свой путь монаха-отшельника. Это весьма необычно для русской монашеской традиции: считалось, что отшельничество и затвор — удел опытных иноков. Для новоначальных подобное считалось не просто трудным, но и опасным ввиду высокой степени впасть в духовную прелесть. Однако найти в то время опытного наставника, чтобы под его началом пройти первые шаги на поприще монашеской жизни, возможности не было: ни учителей-старцев, ни общежительных монастырей вокруг не имелось[2].

Пустынножительство[править]

Существует несколько версий исследователей, как именно Варфоломей начал свой иноческий подвиг. Но все исследователи сходятся в одном: он удалился от мира вместе со старшим братом Стефаном[3].

| Епифаниево житие< | Изложение Н. С. Борисова | Изложение Б. М. Клосса[4] | |

|---|---|---|---|

| Выбор места | Братья после долгих поисков «наконец пришли в одно место пустынное, в чаще леса, где была и вода», соорудили келью, а затем и небольшую церковь, которую братья, посовещавшись, решили освятить во имя Святой Троицы. | Н. С. Борисов описывает поиски места в близком соответствии с Епифаниевым рассказом, но добавляет, что «Стефану, как старшему и наставнику, принадлежало решающее слово» при выборе. | Место для жительства было выбрано не в результате случайных поисков: там, по мысли историка, «располагалось владение Стефана, которое он передал Варфоломею после своего пострижения в монахи». |

| Освящение храма | После постройки храма братьями от митрополита Феогноста приехали священники «и привезли с собой освящение, и антиминс, и мощи святых мучеников, и всё, что нужно для освящения церкви». Она была освящена во имя Святой Троицы. | Построенный храм был освящён далеко не сразу: первоначально постройка использовалась как часовня, а освящение состоялось гораздо позже, после ухода Стефана. |

Достойно выдержав тяготы первой зимы на Маковце, Стефан следующим летом всё же уехал в московский Богоявленский монастырь, где подвизался вместе с будущим святителем Алексеем, ставшим его ближайшим другом и затем покровителем его и его брата. Митрополит Феогност, знавший Стефана по случаю с просьбой об освящении храма во имя Пресвятой Троицы, познакомился и с его старшим другом Алексием и стал поручать Алексию сложные дела Русской церкви. Позднее Стефан стал игуменом Богоявленского монастыря Москвы, духовником князя Симеона Гордого, а его воспитанный Сергием сын Феодор был духовным отцом святого благоверного князя Дмитрия Донского[5][6].

Варфоломей, оставшись в одиночестве, призвал некоего игумена Митрофана и принял от него постриг под именем Сергия, так как в тот день (7 октября) праздновалась память мучеников Сергия и Вакха. Как указано выше, датировки принятия монашества Варфоломеем разнятся: одна схема предполагает рождение Варфоломея в 1314 году, а постриг в 1337 году (23-летний возраст); другая — рождение в 1322 году, а постриг в 1342 году (20-летний возраст).

Через некоторое время вокруг Сергия начинает селиться братия. Вскоре их стало 12 человек, включая самого Сергия[4]. Впоследствии число учеников значительно увеличилось.

1342 год — одна из предполагаемых дат образования обители, впоследствии Троице-Сергиевой лавры, эту дату предложил Клосс[4].

Игуменство Сергия[править]

Сергий был вторым игуменом основанного монастыря (первый — Митрофан) и пресвитером (с 1354 года), посвятил его в сан управляющий делами Русской церкви в отсутствие митрополита Алексея епископ Владимиро-Волынский Афанасий, проживавший в это время в Переяславле-Залесском (из-за чего его неканонически называли также Переяславским). Возможно, епископ Афанасий был близким родственником опального у московских властей боярина Кирилла — отца преподобного Сергия. Сергий поставил правилом, чтобы все иноки жили от своего труда, сам подавая им в этом пример[7].

С начала 1370-х годов положение обители меняется: около 1374 года умерла вдова Ивана Калиты княгиня Ульяна, в удел которой входил монастырь, и Радонеж отошёл князю Владимиру Андреевичу, став его «вотчиной». С этого времени князь Владимир часто посещает монастырь, организует снабжение его всем необходимым (ранее инокам нередко приходилось голодать)[8].

Общежитийная реформа[править]

К периоду 1364—1376 годов исследователи относят введение в монастыре общежития — вместо устава скитского (особножительства). Эта реформа связывается с посланием Вселенского Патриарха Филофея, который также прислал игумену крест, параман и схиму. Послание патриарха заключалось в следующем[9]:

Мы слышали о твоей добродетельной жизни по заповедям Божиим, восхвалили Бога и прославили имя Его. Но вам еще не достает одного и притом самого главного: нет у вас общежития. Ты знаешь, что и сам Богоотец пророк Давид, всё обнимавший своим разумом, изрек: «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе!». Поэтому и мы преподаем вам добрый совет – устроить общежитие, и да будет с вами милость Божия и наше благословение.

Установив общежительный устав, Сергий, тяготясь людской славой, покинул обитель и направился к глубоко почитаемому им Стефану Махрищскому. Смущённый тем, что Стефан сам преклонился перед Сергием и хотел передать ему свою обитель, удалился и основал небольшую обитель на реке Киржач (ныне Благовещенский монастырь)[10].

Основание других монастырей[править]

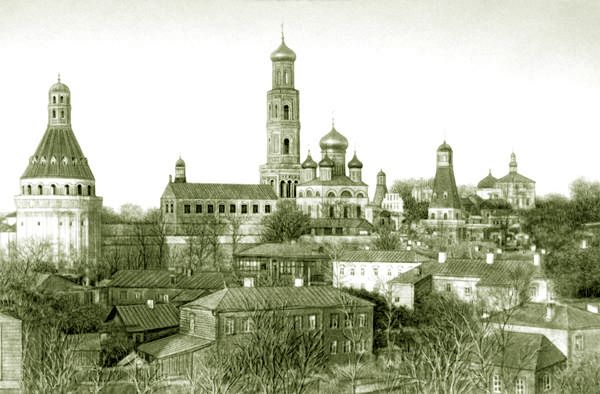

Кроме Троицкого монастыря и Благовещенского монастыря на Киржаче, преподобный Сергий основал ещё несколько монастырей: Старо-Голутвин близ Коломны, Высоцкий монастырь, Георгиевский на Клязьме, во все эти обители он поставил настоятелями своих учеников[11].

Учениками и духовными чадами преподобного Сергия основано (как при его жизни, так и после смерти) до сорока монастырей; из них, в свою очередь, вышли основатели ещё примерно пятидесяти монастырей. К числу учеников—основателей монастырей относятся[12]:

- Преподобный Авраамий Галицкий, называемый также Городецким и Чухломским, который был одним из первых учеников и постриженцев преподобного Сергия. Из обители Сергия Радонежского он удалился в страну Галицкую. Он основал четыре обители: монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы, монастырь Положения пояса Богоматери, монастырь во имя Собора Богоматери и обитель в честь Покрова Пресвятой Богородицы, где и скончался.

- Преподобный Павел Обнорский, или Комельский. Был келейником у самого игумена Сергия. Потом испросил у старца благословения жить в уединении в окрестных лесах. Основал общежительный монастырь во имя Живоначальныя Троицы.

- Преподобный Сергий Нуромский. Он был грек по происхождению. Основал на реке Нурме монастырь Преображения Господня.

- Сильвестр Обнорский. Основал обитель Воскресения Христова.

- Преподобные Андроник и Савва. Святитель Алексий испросил у преподобного Сергия его ученика Андроника для устроения обители Всемилостивого Спаса в семи вёрстах от Кремля, на речке Яузе в 1361 году. Под руководством Преподобного Андроника воспитался его спостник и преемник по игуменству преподобный Савва.

- Мефодий Пешношский, основатель обители Пешношской, 1361 год.

- Преподобный Феодор, в миру Иоанн, родной племянник преподобного Сергия. Основатель Симонова монастыря.

- Кирилл и Ферапонт Белозерские, выходцы из Симоновой обители. Кирилл основал обитель Успения Пресвятой Богородицы (в 1397 году), а Ферапонт основал монастырь Рождества Богородицы (в 1398 году). В 1408 году преподобный Ферапонт перешёл в Можайск и здесь, в версте от города, основал Лужецкий монастырь.

- Преподобный Афанасий, основатель Высоцкого монастыря в Серпухове около 1373 года.

- Преподобный Роман Киржачский, основатель обители на Киржаче около 1374 года.

- Преподобный Леонтий Стромынский, основатель Стромынского монастыря Успения Богоматери на реке Дубенке около 1378 года.

- Преподобный Савва, основатель Дубенского Успенского монастыря. Изображён в Успенском соборе Троицкой Лавры с закрытым правым глазом.

- Преподобный Афанасий пустынник; впоследствии на месте его пребывания был основан Череповецкий Воскресенский монастырь.

- Преподобный Ксенофонт Тутанский основал Тутанский Вознесенский монастырь на берегу реки Тьмы.

- Преподобный Ферапонт Боровенский, основатель Успенского Боровенского монастыря, в десяти вёрстах от города Мосальска (ныне Калужской области).

- Преподобный Савва Сторожевский после смерти преподобного Сергия и по удалении преподобного Никона на безмолвие шесть лет управлял Лаврою преподобного Сергия. В 1398 году Савва основал близ Звенигорода на горе Стороже монастырь во имя Рождества Богородицы.

- Преподобный Иаков Железноборский, или Галицкий. Основатель монастыря во имя Предтечи.

- Преподобный Григорий Голутвинский, первый игумен Голутвинского монастыря в Коломне.

- Преподобный Пахомий Нерехтский, основатель Троицкого Сыпанова монастыря близ Нерехты Костромской области.

- Преподобный Никита Костромской, основатель Богоявленского монастыря в Костроме.

Примечания[править]

- ↑ Петрушко В. И. Очерки по истории Русской церкви: с древнейших времён до середины XV в.: учебное пособие. — М.: Издательство ПСТГУ, 2019. — С. 467—469. — 509 с. — ISBN 978-5-7429-1173-9.

- ↑ Петрушко В. И. Очерки по истории Русской церкви: с древнейших времён до середины XV в.: учебное пособие. — М.: Издательство ПСТГУ, 2019. — С. 471. — 509 с. — ISBN 978-5-7429-1173-9.

- ↑ История православного монашества в Северо-Восточной России со времен преподобного Сергея Радонежского.

- ↑ 4,0 4,1 4,2 Клосс Б.М. Житие Сергия Радонежского

- ↑ Храм — памятник славы Куликова поля. По книге «Благословение преподобного Сергия», храм Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове, 2005 г.

- ↑ Ольга Глаголева. Игумен всея Руси.

- ↑ Анна Маркова. Часть первая. Житие Преподобного Сергия Радонежского. Проверено 20 сентября 2024.

- ↑ Б. М. Клосс Монашество в эпоху образования централизованного государства рус.. Монашество и монастыри в России XI-XX века. Проверено 20 сентября 2024.

- ↑ Житие и чудеса преподобного и богоносного отца нашего Сергия, Радонежского чудотворца рус.. Жития святых свт. Димитрия Ростовского. Проверено 20 сентября 2024.

- ↑ Б. Зайцев. Преподобный Сергий Радонежский. Проверено 20 сентября 2024.

- ↑ В.И. Петрушко Лекция 14. Преп. Сергий Радонежский и его ученики. рус.. Курс лекций по истории Русской Церкви. Проверено 20 сентября 2024.

- ↑ Ученики преподобного Сергия, основавшие новые монастыри (18 июля 2014 года). Проверено 20 сентября 2024.

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Основание монастырей преподобным Сергием Радонежским», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |