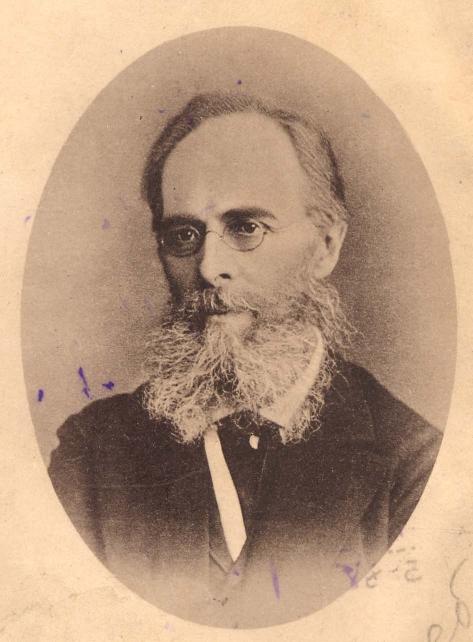

Сланский, Василий Петрович

Сла́нский Васи́лий Петро́вич ([Нет даты!]) — филолог, логик, педагог.

Биография[править]

Василий Петрович Сланский родился в 1840 году в селе Меженки Острог (Воронежская губерния) в семье священника. В 1861 году окончил Воронежскую духовную семинарию, в 1866-м — Московскую духовную академию. С 1866 по 1876 год был преподавателем философии Курской духовной семинарии. С 1876 года служил в ведомстве Государственного контроля. В 1870-е годы Сланский активно публиковался в педагогическом журнале «Семья и школа»[1].

Василия Петровича Сланского не стало 4 февраля 1914 года[2].

Вклад в грамматику русского языка[править]

→ Вклад В. П. Сланского в синтаксис русского языка

Вопросы синтаксиса[править]

Вклад Сланского в синтаксис русского языка связан с публикацией ряда работ по теоретическим вопросам русской грамматики: статьи «Две экскурсии в область русской грамматики» (1876)[3] и «Коренная ошибка грамматик» (1878)[4], на основе которых позже была написана книга «Грамматика — как она есть и как должна бы быть»[5]. Эти работы написаны на одну тему и имеют одну цель, представляя собой критику синтаксической системы Буслаева и близких к ней современных автору учебных грамматик и грамматических руководств (К. Говорова, К. Д. Ушинского и др.). Цель своих трудов Сланский определял следующим образом: «Я хочу, во-первых, в наиболее наглядных и характерных деталях вставить общий факт несостоятельности принятой грамматической системы, затем попытаться выяснить причины и сущность этой несостоятельности и, наконец, хотя бы в общих чертах, наметить и путь, каким данная система могла бы быть выведена из теперешнего её ненормального положения и поставлена на настоящую, истинно-научную и отвечающую педагогическим требованиям дорогу»[6].

«Две экскурсии в область русской грамматики»[править]

→ Две экскурсии в область русской грамматики

«Две экскурсии в область русской грамматики» — статья, опубликованная частями во втором, четвёртом, пятом и десятом номерах педагогического журнала «Семья и школа» за 1876 год[7]. В статье Сланский ставит своей целью доказать порочность того принципа, на котором основывалась русская грамматика в XIX веке: «Что грамматика наиболее близкая и сродная логике наука, что какое бы ни было осмысленное разъяснение грамматических понятий — без обоснования их на логических понятиях — вещь совершенно немыслимая, — что в своей основе, да и во всей системе — грамматика прямо таки логическая наука, — это, полагаем, не нуждается в доказательствах или разъяснениях»[8]. Тем самым Сланский хотя и выступает против смешения логических и грамматических понятой, придерживается подходов логической грамматики[9].

Предложение, по Сланскому, «есть та простейше-конкретная форма речи, которая, сама сохраняя ещё цельный характер последней, не разлагается уже ни на какие другие — удерживающие такой же характер части»[10]. Тем самым грамматическое предложение придаёт тексту («речи») такое качество, как цельность; данная грамматическая единица не может разделяться на части, которые обладали бы таким же свойством[11]. Согласно Сланскому, традиционное определение предложения как «мысли, выраженной словами» (Ф. И. Буслаев) является неверным. Лингвист призывает к «восстановлению прав и требований естественного смысла в области грамматики, попранных и забытых в ней». По словам Сланского, в области грамматики «с естественным пониманием будет вполне совпадать и какое угодно утончённое — научное понимание, если только в этом понимании люди не совратились с пути правды и действительности и не забрели в какие-нибудь дебри»[12].

«Грамматика — как она есть и как должна бы быть»[править]

→ Грамматика — как она есть и как должна бы быть

«Грамматика — как она есть и как должна бы быть» — монография Сланского, опубликованная в 1887 году[5]. Сланский несколько изменяет своё прежнее определение предложения, он считает, что «предложение есть простейшая конкретная форма речи, — клеточка своего рода, из которой развиваются, а стало быть и могут быть выясняемы и все другие элементы и формы последней»[13]. Согласно традиционному определению, предложение «есть мысль, выраженная словами». При этом «полагается почему-то, что как то, о чём говорится, так и что говорится в предложении должно непременно каждое выражаться одним словом, — за немногими лишь исключениями в пользу сказуемого, которому дозволяется почему-то иногда выражаться и двумя словами (составное сказуемое)»[14]. Но с точки зрения общепринятого в формально-логической грамматике определения предложения во фразе «Увеличение народонаселения в каждой стране зависит от материального благосостояния её жителей» предметом, о котором говорится, должно быть признано «увеличение народонаселения» в каждой стране, а сказуемым — «зависит от материального благосостояния её» [страны, жителей]. При этом та же традиционная грамматика с таким пониманием не согласится. Для неё одно словосочетание «увеличение зависит» включает в себя и подлежащее и сказуемое, следовательно, составляет предложение, хотя и не выражает ещё какой бы ни было мысли. «Трудно ли, например, вообразить предложения, в которых, по грамматикам, подлежащие и сказуемые будут выражаться хоть такими словами: „увеличение имеет“, „уменьшение причиняет“, „отношение состоит“, „действие принадлежит“ и т. под. и т. под.?»[15].

Пытаясь доказать, что грамматическое предложение не является «мыслью, выраженной словами» (Ф. И. Буслаев), Сланский приводит следующие аргументы[11][16]:

- не в каждом предложении выражается мысль, которая «может быть вообще определена, как утверждение или отрицание между известными вещами, конкретными или отвлечёнными, известного отношения»;

- грамматические мысли служат средствами к передаче мыслей логических, но в большинстве случаев первыми исполняется такая роль не самими по себе, а в соединении ещё с известными другими словесными элементами;

- несколько простых предложений в составе сложного могут содержать лишь одну логическую мысль.

Соотношение логики и грамматики в трудах Сланского[править]

→ Соотношение логики и грамматики в трудах В. П. Сланского

Сланский «критически относился ко всем без исключения традиционным грамматикам», что было обусловлено тем, что «все традиционные грамматики так или иначе основывались на неправильном представлении о соотношении языка и логики». Сланский отказывался признавать формальную логику «основанием» языка и строил свою теоретическую концепцию с точки зрения «содержательной логики»[17].

Важно выдвинутое Сланским, хотя и в очень общей форме и без учёта таких синтаксических факторов, как порядок слов, интонационно-смысловое членение, характер отношений между синтагмами внутри предложения и т. п., разграничение грамматических и логических, смысловых отношений в структуре предложения. Эта проблема позднее — в трудах А. В. Добиаша, Ф. Ф. Фортунатова, Л. В. Щербы, А. И. Томсона и других исследователей русского синтаксиса конца XIX и первой половины XX века — с разных точек зрения подвергалась разнообразному обсуждению[18].

Оценка вклада[править]

Отстаиваемый Сланским тезис о тесном союзе грамматики с логикой уже тогда подвергался критике со стороны А. А. Потебни, которого Сланский называл автором единственного в то время в отечественном языкознании истинно-научного труда по синтаксису — «Из записок по русской грамматике»[19]. Потебня считал предрассудками, унаследованными от прошлого, заявления, подобные следующему из труда Сланского «Грамматика — как она есть и как должна бы быть»: «если бы грамматика захотела стать настоящею наукою, наукою, как следует, изучающею свой специальный предмет и потому особою и самостоятельною по отношению к логике, тогда для неё неминуемо потребовалась бы постоянная и серьёзная помощь последней науки»[20].

По мнению Н. К. Грунского, давшего обзор книги Сланского «Грамматика — как она есть и как должна бы быть», автором осуществлена только критическая задача: «Ему удалось довольно ярко представить несостоятельность существующей грамматической системы, выяснить причины этой несостоятельности. Но это являлось задачей для выполнения более лёгкой, само выполнение не давало положительных результатов. При этом и ранее на ту же систему делались нападки, иногда даже нападки подкреплялись не менее обстоятельными доводами (если не более), чем у г. Сланского»[21]. Грунский отмечает, что Сланский, защищая грамматику от логической зависимости, сам часто становился на логическую почву. Там, где «грамматическая мысль» Сланским противопоставляется «мысли логической» или отличается от неё, он приходит к результатам, не новым[22].

По мнению академика В. Виноградова, общие рассуждения, представленные в работах Сланского, «не отличаются новизной, но в деталях у Сланского много самостоятельного, оригинального». Виноградов считает, что Грунский недооценил положительных результатов работы Сланского[23]. По Виноградову, Сланский «ограничился постановкой и разъяснением общего вопроса о соотношении логических и грамматических элементов в предложении. Исходным пунктом грамматическою анализа предложения продолжало быть объяснение его логического содержания и логического построения». Путь, обозначаемый Сланским для создания новой синтаксической теории, «был далёк от все более укреплявшегося тогда принципа историзма в языкознании». При этом отдельные мысли Сланского «по вопросам, касающимся взаимоотношений формально-грамматических и логико-семантических элементов в составе речи, многим представлялись полными живого и глубокого интереса»[24].

Примечания[править]

- ↑ Воронежская историко-культурная энциклопедия. ВИКЭ. Персоналии = ВИКЭ. Персоналии / гл. ред. О. Г. Ласунский. Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного края, 2006. С. 387.

- ↑ [Некролог] // ВТ. 1914. 6 марта.

- ↑ Сланский В. Две экскурсии в область русской грамматики // Семья и школа. 1876. Кн II. № 2. С. 124—151; № 4 и 5. С. 301—328; № 10. С. 177—188.

- ↑ Сланский В. Коренная ошибка грамматик (Продолжение экскурсий в область русской грамматики) // Семья и школа. 1878. Кн. II. № 4. С. 163—170; № 5. С. 171—201.

- ↑ 5,0 5,1 Сланский, 1887

- ↑ Сланский В. Грамматика — как она есть и как должна бы быть. Пять научных бесед, предложенных в С.-Петербургском педагогическом музее. СПб., 1887. С. 2.

- ↑ Сланский, 1876

- ↑ Сланский, 1876, с. 124

- ↑ Из истории изучения русского синтаксиса, 1958, с. 312

- ↑ Сланский, 1876, с. 126

- ↑ 11,0 11,1 Корнилов Н. В. Вопрос о соотношении логических и грамматических категорий в работах В. П. Сланского // Известия Воронежского государственного педагогического университета. 2019. № 1(282). С. 173—177.

- ↑ Сланский, 1876, с. 128

- ↑ Сланский, 1887, с. 3

- ↑ Сланский, 1887, с. 4

- ↑ Сланский, 1887, с. 6

- ↑ Из истории изучения русского синтаксиса, 1958

- ↑ Максимов Ю. М. Лингвистические взгляды В. П. Сланского: автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. филол. наук: (10.02.19) / МГУ им. М. В. Ломоносова. Москва: [б. и.], 1978. С. 5.

- ↑ Из истории изучения русского синтаксиса, 1958, с. 311

- ↑ Сланский, 1887, с. 93

- ↑ Сланский, 1887, с. 125

- ↑ Грунский Н. К. Очерки по истории разработки синтаксиса славянских языков. Юрьев, 1910. С. 127.

- ↑ Из истории изучения русского синтаксиса, 1958, с. 306

- ↑ Из истории изучения русского синтаксиса, 1958, с. 307, 311

- ↑ Из истории изучения русского синтаксиса, 1958, с. 329

Литература[править]

- Шаблон:Из истории изучения русского синтаксиса-1958

- Сланский В. Две экскурсии в область русской грамматики // Семья и школа. — 1876. — № 2. С. 124—151; № 4 и 5. С. 301—328; № 10. С. 177—188.

- Сланский В. Грамматика — как она есть и как должна бы быть. Пять научных бесед, предложенных в С.-Петербургском педагогическом музее. — СПб., 1887. — 145 с.

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Сланский, Василий Петрович», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |