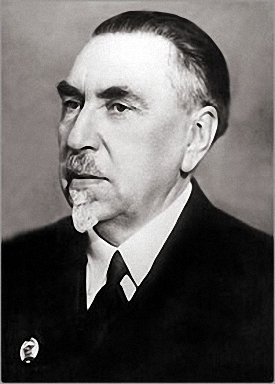

Сидорин, Иван Иванович

Иван Иванович Сидорин

- Научная сфера

- металловедение, прочность материалов

- Научный руководитель

- А. М. Бочвар[1]

- Известные ученики

- академики С. Т. Кишкин

и И. Н. Фридляндер,

чл. корр. Г. В. Акимов,

дтн Н. М. Скляров,

дтн В. О. Крениг[2]

- Известен как

- создатель кольчугалюминия, стали хромансиль

Награды и премии

Иван Иванович Сидорин (25 февраля 1888 года, Москва — 11 марта 1982 года, Москва) — советский учёный в области металловедения, профессор (1929), доктор технических наук (1958), Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1962). Основоположник отечественного авиационного материаловедения и теории прочности, создатель российского дюралюминия — кольчугалюминия — для строительства цельнометаллических самолётов.

Биография[править]

Родился в Москве на Нижней Красносельской улице в купеческой семье выходцев из крестьян села Жирошкино Бронницкого уезда Московской губернии.

В 1907 году окончил Александровское коммерческое училище (с серебряной медалью), получил звание кандидата коммерческих наук. В том же году поступил в Императорское московское техническое училище (ИМТУ).

В 1911—1912 годах служил вольноопределяющимся 4-го гренадерского Несвижского полка. 26 августа 1912 года в составе этого полка принимал участие в параде на Ходынском поле в честь 100-летия Бородинской битвы. После парада получил предложение поступить на «службу во дворце в покоях Государя за высокий рост и отличную выправку», но отказался. Получив звание прапорщика, вернулся к учебе.

В 1914 году окончил химический факультет ИМТУ по специальности металлургия, представив в качестве дипломного проекта «Проект доменного завода для юга России» (составлен на основе материалов, собранных им на Александровском и Днепровском заводах во время практики). Как один из лучших выпускников был оставлен в ИТУ для преподавания.

Во время I мировой войны служил в пехоте, заместитель командира полка. В 1917 году получил вызов из Главного артиллерийского управления (ГАУ) и отбыл в его распоряжение. Инженер Сидорин был назначен помощником уполномоченного ГАУ «по изготовлению снарядов французского образца». Одновременно с военной службой Сидорин выполнил для ГАУ ряд исследований сталистого чугуна[3]. С 1 сентября 1917 года начал педагогическую работу в МВТУ. Принял Октябрьскую революцию.

В 1922 году организовал в МВТУ лабораторию механических испытаний, с 1924 года стал заведующим лаборатории[4].

Работа в авиапроме[править]

Решив сделать самый лучший по тем временам и не деревянный, а цельнометаллический самолет, конструктор А. Н. Туполев и металловед И. И. Сидорин предприняли исключительно дальновидный и смелый шаг, остановив свой выбор на недавно появившемся в Германии высокопрочном алюминиевом сплаве — дуралюмине. Большинство авиационных специалистов того времени считали эту идею безрассудной и авантюристической, указывая на дороговизну импортного материала. Техническую проблему обсуждали на совещании в Колонном зале Дома Союзов с участием 500 специалистов[5].

В начале двадцатых годов советское правительство заключило договор об организации производства дуралюмина в России с немецкой фирмой «Юнкерс», единственной имевшей некоторый опыт строительства цельнометаллических самолетов из дуралюмина, производившегося на металлургическом заводе в г. Дюрене[5].

Однако фирма своих обязательств не выполнила, договор с ней был расторгнут. По предложению И. И. Сидорина, который в ноябре 1921 года подал в Главное управление военной промышленности докладную записку «К вопросу об организации русской алюминиевой промышленности»[6], были начаты работы по получению отечественного алюминиевого сплава на Кольчугинском меднообрабатывающем заводе, где ещё функционировала литейка с двумя устаревшими горнами для фасонного литья. Никакого опыта по алюминию у советских специалистов не было. Им предстояло освоить сложнейший по тем временам алюминиевый сплав[5].

Начальник литейного цеха В. А. Булатов и И. И. Сидорин организовали изготовление слитков. В апреле 1922 года были получены первые лабораторные отливки из нового сплава[6], температуру которых определяли, прикладывая к поверхности металла сухую лучину. Когда лучина начинала обугливаться до коричневого цвета, слиток пускали в валки. При прокатке большинство слитков разваливались. Опытным путём энтузиасты совершенствовали формулу сплава. Большую роль в этой работе сыграли начальники прокатного и волочильного цехов Г. Г. Музалевский[7] и И. С. Бабаджан[5].

В июле 1922 года[6] были получены первые полуфабрикаты, листы и гнутые профили; сплав назвали кольчугалюминием. В 1922 году И. И. Сидорин сравнил технические характеристики кольчугалюминия и дуралюмина с захваченного на Южном фронте аэроплана «Юнкерс» постройки 1918 года и сделал вывод: «...по механическим и физическим качествам кольчугалюминий весьма близок к дуралюмину и может быть признан вполне пригодным для постройки металлических самолетов, глиссеров, дирижаблей, аэросаней и прочих аппаратов»[5].

Ближайший ученик Н. Е. Жуковского, сподвижник А. Н. Туполева И. И. Сидорин принял самое деятельное участие в создании ЦАГИ[5]. Решением коллегии ЦАГИ в мае 1922 года была организована секция испытания материалов, положившая начало новому научному направлению — авиационному материаловедению. На начальном этапе, не располагая экспериментальной базой, секция испытания материалов пользовалась механической лабораторией МВТУ.

В октябре 1922 года вошел в образованную при ЦАГИ Комиссию по металлическому самолетостроению под председательством А. Н. Туполева, состав комиссии: И. И. Сидорин, Г. А. Озеров, Е. И. Погосский[8]. Основной задачей комиссии являлась организация в стране производства перспективного для самолетостроения материала — алюминиевых сплавов.

Первый самолет, в котором был использован кольчугалюминий, АНТ-1, поднялся в воздух с Кадетского плаца в Лефортове 21 октября 1923 года. С тех пор 21 октября — День Российской авиации. Через несколько месяцев 26 мая 1924 года состоялся полет первого цельнометаллического самолета АНТ-2 на Ходынском аэродроме[5].

В 1924 году Сидорин вошел в первую комиссию по строительству ЦАГИ, осуществлявшую строительство корпусов АГОС (Авиация, Гидроавиация и Опытное строительство) и здания Гидроканала на участке Немецкой и Вознесенской улиц.

В октябре 1925 года И. И. Сидорин возглавил отдел испытания авиационных материалов и конструкций (ОИАМиК)[9].

В 1925 году вместе с А. Н. Туполевым и Б. С. Стечкиным находился в многомесячной заграничной командировке для изучения научно-исследовательских институтов и авиационных заводов Германии, Франции и Англии. Позднее (1935) побывал в командировке в США.

В 1926 году организовал по заданию ВСНХ «Бюро по авиалесу», которое позднее, в 1932 году вошло в организационную структуру ВИАМ. Опыт деревянного самолетостроения пригодился в годы Великой Отечественной войны, когда вышли из строя основные заводы по производству алюминия и возникла необходимость строить самолеты смешанной металлодеревянной конструкции: ЛаГГ, Як, МиГ и Ил-2.

В 1926 году защитил докторскую диссертацию, в 1929 году ему присвоено звание профессора.

Основатель кафедры металловедения МВТУ в 1929 году — первой в СССР кафедры металловедения[10][5].

Образование ВИАМа[править]

В июне 1932 года по инициативе Сидорина решением правительства отдел ОИАМ ЦАГИ был реорганизован во Всесоюзный научно-исследовательский институт авиационных материалов (ВИАМ). Научным руководителем ВИАМ (техническим директором) был назначен И. И. Сидорин, оставался им вплоть до своего ареста в январе 1938 года. За 6 лет он проделал колоссальную организаторскую работу по строительству, подбору кадров, разработке тематики и другим вопросам, позволившую создать уникальный и авторитетный материаловедческий институт, взявший на себя всю ответственность за качество металлургического производства и технологию переработки материалов в детали летательных аппаратов и их двигателей.

В предвоенные годы коллектив сотрудников ВИАМ под руководством И. И. Сидорина и Г. В. Акимова разработал и внедрил в промышленность высокопрочную конструкционную сталь «хромансиль» (30ХГСА) с уровнем прочности σB 1400—1600 МПа[9]. Достоинством нового материала являлось отсутствие в составе стали дефицитного в то время молибдена, который в виде ферро-молибдена для металлургической промышленности получали из-за границы. Помимо экономного легирования сталь «хромансиль» не имела прочностных аналогов в предвоенном и военном самолётостроении Германии и США, в последнем случае — вплоть до начала 1950-х годов. Новая сталь сразу нашла применение в ферменной конструкции передней части фюзеляжей, сваренной из труб 30ХГСА, истребителей И-200 (МиГ-1), И-26 (Як-1), проектирование которых было начато в 1939 году. Сталь также успешно применялась на целом ряде советских самолётов 1940-х годов в виде усиливающих полок лонжеронов таврового сечения.

Под руководством И. И. Сидорина, с учетом опыта, полученного при ознакомлении с авиационной промышленностью США, были разработал первые в стране технические условия на все авиационные материалы, включая авиалес, сталь, алюминий, дуралюмины, резиновые изделия, лаки, клей, краски. Также в соответствии с американской практикой принял и ввел в действие систему обозначения лабораторий ВИАМ цифровыми индексами (с № 1 по № 30, которая сохранялась в Институте до начала 2000-х годов).

Арест и обвинение во вредительстве[править]

В январе 1938 году был арестован[11] по обвинению в участии в антисоветской вредительской организации, действовавшей в авиационной промышленности (фактически за многолетнюю связь с осуждённым ранее А. Н. Туполевым, который был арестован 21 октября 1937 года). Военной коллегией Верховного Суда СССР 28 мая 1940 г. осужден по статьям 58-7, 58-11 УК РСФСР и приговорен к заключению в ИТЛ сроком на 10 лет, с поражением в избирательных правах на 5 лет и конфискацией имущества. Вместе с группой авиационных специалистов направлен на работу в специализированное КБ системы НКВД, ОТБ-82 («Тушинская шарашка»), где главным конструктором был А. Д. Чаромский, а его заместителем Б. С. Стечкин. ОТБ-82 занималось разработкой авиационного дизеля. Начало войны и приближение немецких войск к Москве вынудило руководство НКВД перевести в Казань как шарашку ОТБ-82, так и коллектив завода № 82. В Казани на моторном заводе И. И. Сидорин решил проблему надежной работы клапанов. В 1942 году Чаромскому удалось довести дизель М-30 до рекомендаций приёмной комиссии к серийному выпуску, за что А. Д. Чаромского освободили из заключения, а двигатель получил новое обозначение АЧ-30Б по имени автора. Вместе с ним по рекомендации Берии от 16.06.1942 года Сталиным были освобождены из заключения восемь сотрудников Чаромского, внёсших существенный вклад в разработку дизеля. Среди них под номером восемь значится И. И. Сидорин[12].

Практик и теоретик[править]

В конце 1942 года был включен И. В. Сталиным в число разработчиков нового мощного дизеля М-40 для бомбардировщика дальнего радиуса действий, был вызван в Москву и назначен главным металлургом 45-го авиамоторного завода[12]. В должности главного металлурга 45-го завода оставался до 1946 года[5].

С 1946 года вернулся к преподавательской работе в МВТУ, и с 1952 до 1972 года руководил кафедрой металловедения. Итогом многолетней работы кафедры стал учебник для вузов «Основы материаловедения», отмеченный Государственной премией. Педагогическую деятельность Иван Иванович сочетал с работой по созданию новых алюминиевых и титановых сплавов, алюминиевых композиционных материалов, трудился в совершенно новом направлении — радиационном методе контроля качества материалов. Под его руководством разработаны и внедрены в производство новые высокопрочные литейные алюминиевые сплавы марок МВТУ-1, МВТУ-2 и МВТУ-3, созданы новые технологические процессы.[13]

И. И. Сидорин также руководил Русским обществом испытаний материалов, Всесоюзной ассоциацией испытаний материалов, секцией авиаматериалов АВИАВ НИТО и секцией металловедения НТО Машпром. Был членом Международной ассоциации испытаний материалов.

Преподавание в МВТУ профессор Сидорин оставил в возрасте 87 лет, когда полностью ослеп.

Похоронен на Даниловском кладбище.

Воспоминания современников[править]

Академик И. Н. Фридляндер[14] о годах учебы в МВТУ:

Кафедру металловедения и соответствующую специальность возглавлял профессор Иван Иванович Сидорин. Это был высокий, плотного телосложения человек с бородкой, с крупными чертами лица, всегда одетый в тройку с неизменным галстуком, чисто выбритый. Своей внешностью он выделялся среди пестрой толпы студентов, да и преподавателей, плохо одетых, совершенно не признающих галстуков, щеголяющих в свободно сидящих синих блузах, которые тогда были в большой моде.

Сдавать экзамен Ивану Ивановичу было сложно. Слушая студента, он сидел молча и совершенно неподвижно, повернув голову в сторону. Обычный прием не выучившего толком предмет студента — глядеть в лицо экзаменатора и по нему определять: отвечает он правильно или же надо говорить все наоборот — в данной ситуации не срабатывал. Лекции Иван Иванович читал хорошо, и на его лекции ходили, хотя была полная свобода — посещать лекции или нет.

И. Н. Фридляндер. На смерть Сидорина

Траурный митинг состоялся в малом актовом зале старого здания МВТУ. Народу немного: несколько зав. кафедрами МВТУ, из ВИАМ несколько человек, Добаткин из ВИЛС, с ним еще несколько человек. Странная картина: лежит известный человек, соратник Туполева, сыгравший большую роль в создании металлического самолетостроения, ‒ и все так тихо, неполный зал. Вот что значит, когда человек пережил всех своих сверстников. Довольно давно отошел от активных дел. Несколько выступлений, я в том числе. Кремация в Донском монастыре.

Из книги: Симоненков В. И. Судьбы учёных в сталинских спецтюрьмах[12].

Успехам в создании работоспособных аналогов немецких дизелей «Юнкерс» Юмо-204 коллектив тушинской шарашки в первую очередь был обязан своему коллеге по шарашке Ивану Ивановичу Сидорину. Профессор Сидорин смог с высокой точностью определять марки материалов, из которых были созданы немецкие дизели. Он подобрал отечественные материалы, почти не уступающие немецким материалам по своим основным характеристикам. Заключенный Сидорин оказывал неоценимую помощь не только в работах ОТБ-82, его постоянно вызывали для консультаций в другие шарашки. Особенно частым гостем он был в шарашке Туполева, с которым Сидорина связывало многолетнее творческое содружество еще со времен создания Туполевым первого металлического самолета из дюраля, создателем которого был Сидорин.

Семья[править]

С 1919 года женат на Валентине Гавриловне Сипиковой (трагически погибла в 1936 году). Сын Кирилл 1921 года рождения, инженер-двигателист (автомобильные и автотракторные двигатели). Преподавал в МАМИ. В 1970—1988 годах ректор МАМИ.

Из прямых наследников И. И. Сидорина ныне здравствует внучка ученого Наталья Кирилловна Сидорина, писатель, литературовед, автор литературно-исторического произведения «Златоглавый. Тайны жизни и гибели Сергея Есенина»[15] и документально-художественного произведения «Крылатый металл. Русский прорыв»

Адреса в Москве[править]

По состоянию на 1926 год проживал по адресу: Москва, Елоховский проезд, дом 1 кв. 10, вместе с братом Михаилом (согласно справочника ''Вся Москва на 1926 год")

В последние десятилетия своей жизни проживал по адресу Ладожская улица, дом 2/37 (1961—82), однако фактически до конца жизнибольшую часть времени проводил в своем дачном доме в Пушкине (Московской области), который Сидорин построил в 1928 году[5]. Здесь установлена мемориальная доска.

Увековечение памяти ученого[править]

В плане увековечения исторической памяти судьба оказалась несправедливой к инженеру-практику, ученому, стоявшему у истоков самолётостроения в СССР, русскому интеллигенту старой закалки, наследнику традиции Императорской высшей школы, соратнику Н. Е. Жуковского и А. Н. Туполева, основателю новых научных направлений: авиационного материаловедения и испытаний авиационных материалов. На зданиях и корпусах некогда могучих институтов авиапрома ЦАГИ и ВИАМ ‒ организаций, которым отданы лучшие годы жизни И. И. Сидорина, мы не найдем ни памятных досок, ни барельефов, посвященных ученому и основателю. Таковых удостоены его более удачливые ученики.

В 2008 году к 120-летию ученого ВИАМ издал буклет, посвященный жизнедеятельности Ивана Сидорина.

В 2017 году ВИАМ издал книгу Н.К. Сидориной «Крылатый металл. Русский прорыв» (переиздана в 2020 году).

В 2019 году учреждена золотая медаль им. И. И. Сидорина, которая вручается за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие института, активное участие в решении важнейших задач авиационного материаловедения.

Экспозиция, посвященная Ивану Ивановичу Сидорину в музее «Битва за оружие Великой Победы» на территории Государственного музея-заповедника «Прохоровское поле».

Материалы в СМИ о И. И. Сидорине:

Татьяна Маслова «Легкокрылый металл. И. И. Сидорин. Битва за оружие Великой Победы»

Наталья Сидорина «Авиационное Пушкино. Иван Иванович Сидорин»

Телеканал «Звезда» Программа «Не факт»

Награды[править]

- орден Ленина (1967);

- орден Трудового Красного Знамени (1945);

- орден Красной Звезды (1933), в связи с 15-летием ЦАГИ;

- Государственная премия СССР (1986, посмертно) за учебник «Материаловедение», 1986;

- Золотая медаль АН СССР им. Чернова — 1977 г.

Примечания[править]

- ↑ История кафедры "Материаловедение" (МТ-8) МГТУ им. Баумана. Архивировано из первоисточника 26 июня 2014.[недоступная ссылка] Проверено 8 мая 2014.

- ↑ В 1932 году Владимир Оттович Крениг принял заведование кафедрой металловедения МВТУ от своего учителя Сидорина. Параллельно работал в ВИАМ, к 1935 году первый из сотрудников ВИАМ защитил диссертацию на учёную степень «доктор химии». В 1938 году был назначен на должность начальника коррозионной лаборатории, которой заведовал до 1941 года. Умер в Бутырской тюрьме.

- ↑ Из сталистого чугуна изготавливались корпуса осколочных снарядов.

- ↑ Список выпускников и преподавателей ИМТУ, МММИ, МВТУ, МГТУ. Архивировано из первоисточника 17 мая 2014. Проверено 15 мая 2014.

- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 Фридляндер И. Н. К 100-летию со дня рождения И. И. Сидорина // Труды ВИАМ. 2013 (публикация 1988 года). №2. Дата обращения: 06.08.2025.

- ↑ 6,0 6,1 6,2 Кольчугалюминий рус.. Министерство культуры РФ (2020).

- ↑ Бондарев А. Б. ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ МУЗАЛЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГ И УЧЕНЫЙ. ИЗ ИСТОРИИ МЕТАЛЛУРГИИ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ РОССИИ // Вестник науки. 2024. №10 (79). Дата обращения: 06.08.2025.

- ↑ В октябре 1925 года коллегия ЦАГИ приняла решение о преобразовании комиссии по металлическому самолетостроению в отдел испытания авиационных материалов и конструкций (ОИАМиК). Начальником отдела назначен И. И. Сидорин.

- ↑ 9,0 9,1 Туманов А. Т., Старков Д. П. Авиационное материаловедение. В кн. Развитие авиационной науки и техники в СССР: Историко-технические очерки. М.: Наука, 1980, с. 318—351.

- ↑ Сидорина Н. Иван Иванович Сидорин. — В кн. Иванов Л. Б. (составитель) Советские инженеры. Серия: «Жизнь замечательных людей». М.: Молодая гвардия, 1985, 102 стр.

- ↑ Вместе с И. И. Сидориным были арестованы и в мае 1940 года осуждены сотрудники ВИАМ, подчиненные И. И. Сидорина: начальник химико-технологического отдела (ХТО) Н. Ф. Бочаров, начальники лабораторий ВИАМ («авиалеса», «лакокрасочной» и «коррозионной») Н. Н. Бураков, И. Ф. Андреев, В. О. Крениг; старший инженер, специалист по бакелизированной древесине В. Л. Владышевский. Также по этому делу было арестовано и расстреляно практически всё руководство ЦАГИ. Бураков Н. Н. и Бочаров Н. Ф. в качестве заключенных специалистов впоследствии работали в ЦКБ-29 НКВД.

- ↑ 12,0 12,1 12,2 Симоненков В. И. Судьбы учёных в сталинских спецтюрьмах. М.: ООО «Авторская книга», 2014, 464 стр., с. 132, 155—156. ISBN 5-91945-520-9, 9785919455202

- ↑ «Железные» крылья Сидорина на сайте pushkino.tv. Архивировано из первоисточника 20 мая 2014. Проверено 20 мая 2014.

- ↑ Фридляндер И. Н. Воспоминания о создании авиакосмической и атомной техники из алюминиевых сплавов / И. Н. Фридляндер; Отд-ние химии и наук о материалах РАН. — 2-е изд., доп. — М. : Наука, 2006. — 287 с. — ISBN 5-02-035750-2

- ↑ Наталья Сидорина. Златоглавый. Тайна жизни и гибели Сергея Есенина. Издательство: Класика плюс, 1995, 304 стр. ISBN 5-89073-001-0

Труды[править]

- Технические условия на алюминий, дуралюмин, стальные листы, стальные трубы, стальную проволоку и резиновые амортизаторы. М.: Управление РККВВФ, 1923.

- Полное статистическое испытание самолета Ю-21. М.: 1924.

- Исследование кольчугалюминия» и «Исследование кольчугалюминиевых профилей». Труды ЦАГИ, 1925 год, вып. 15 и 16).

- Исследование кольчугалюминиевых профилей. М.: Труды ЦАГИ, выпуск 16, 1925.

- Исследование кольчугалюминиевых труб. М.,1927.

- Технические условия на дуралюминиевые листы, дуралюминиевые профили, дуралюминиевые трубы, дуралюминиевые заклепки. М., 1927.

- Исследование упругих деформаций коленчатого вала мотора М-5. М., 1928.

- Исследование на кручение коленчатого вала мотора М-6. М., 1928.

- Металловедение. Учебник. М.: Государственное Техническое Издательство, 1930.

- Рациональная терминология термической обработки металлов и сплавов. М.: Академия Наук Союза ССР, 1934.

- Роль русской науки в развитии металловедения и термической обработки металлов. М.: Машгиз, 1948 -1951.

- Металловедение и термическая обработка металлов/ под ред. И.И. Сидорина. М.: Машгиз, 1955.

- Основы материаловедения. Учебник для вузов/ под ред. И.И. Сидорина. М.: Машиностроение, 1976. 2-е издание, 1986.

- Новые высокопрочные алюминиевые сплавы. И.И. Сидорин, В.И. Силаева, Т.В. Соловьева, А.И. Колмаков. // Новые сплавы и методы упрочнения машин. Труды МВТУ. М.: МВТУ, 1981.

Литература[править]

- Малинин С. Н. Иван Иванович Сидорин: Битва за алюминий // Русские инженеры. История инженерных школ и научных прорывов: XVII–XX вв. Металлургия. Гидротехника. Фортификация. Оружие. — М.: URSS, 2023. — С. 198—206. — 208 с. — (НАУКУ — ВСЕМ! Шедевры научно-популярной литературы (инженерные науки). Выпуск 359). — ISBN 978-5-397-08035-4.

- Е.Н. Каблов, А.П. Петрова. Сидорин Иван Иванович. М.: ВИАМ, 2008.

- Сидорина Н. Иван Иванович Сидорин. М.: Молодая гвардия. — ЖЗЛ, Серия «Советские инженеры». М., 1985.

- Н.К. Сидорина. Крылатый металл. Русский прорыв. М.: ВИАМ, 2017.

Ссылки[править]

- Н. СИДОРИНА «Советские инженеры. Иван Иванович СИДОРИН»[недоступная ссылка]

- Биографии великих инженеров. СИДОРИН Иван Иванович[недоступная ссылка]

- И. И. Сидорин (шестой слева) с ведущими специалистами ЦАГИ и ВВС РККА(фото)

| Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Руниверсалис» («Руни», руни.рф) под названием «Сидорин, Иван Иванович», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC BY-SA. Всем участникам Руниверсалиса предлагается прочитать «Обращение к участникам Руниверсалиса» основателя Циклопедии и «Почему Циклопедия?». |

|---|

- Кавалеры ордена Ленина

- Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени

- Кавалеры ордена Красной Звезды

- Лауреаты Государственной премии СССР

- Заслуженные деятели науки и техники РСФСР

- Персоналии по алфавиту

- Учёные по алфавиту

- Персоналии:Авиация

- Выпускники Александровского коммерческого училища

- Выпускники Императорского технического училища

- Похороненные на Даниловском кладбище

- Машиностроители

- Изобретатели СССР

- Механики СССР

- Сотрудники ЦАГИ

- Сотрудники ВИАМ

- Доктора технических наук

- Учёные, репрессированные в СССР

- Физики по алфавиту