Манифест 19 февраля 1861 года об отмене крепостного права

| Манифест 19 февраля 1861 года об отмене крепостного права | |

|---|---|

| О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей | |

| |

| Государство | |

| Подписание | |

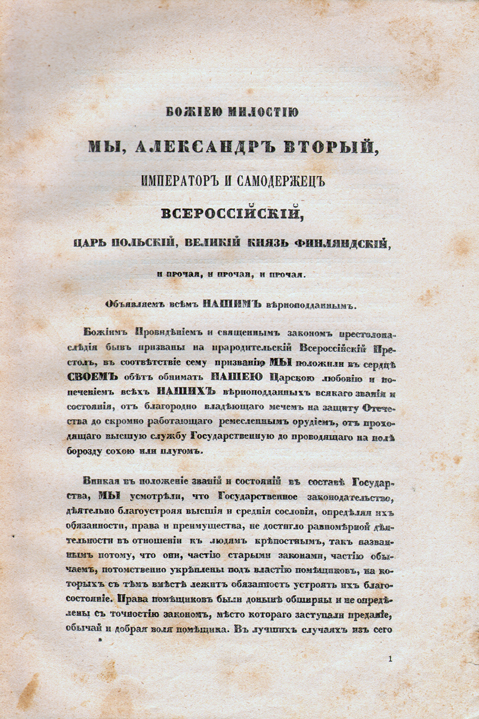

Манифест 19 февраля 1861 года об отмене крепостного права — основной манифестирующий документ Крестьянской реформы 1861 года и отмены крепостного права в России[1].

19 февраля (3 марта) 1861 года в Петербурге император Александр II подписал Манифест «О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей» и «Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости», состоявшее из 17 законодательных актов[2].

Структура[править]

«Положения» 19 февраля 1861 г. были представлены 17 законодательными актами:

«Общим положением»,

четырьмя «Местными положениями о поземельном устройстве крестьян»,

«положениями» — о выкупе, об устройстве дворовых людей, о губернских по крестьянским делам учреждениях,

«правилами» — о порядке введения в действие «Положений», о крестьянах мелкопоместных владельцев, о приписанных к частным горным заводам людях и пр.

Действие этих законодательных актов распространялось на 45 губерний, в которых у 100 428 помещиков насчитывалось 22 563 тыс. крепостных крестьян обоего пола, в том числе 1467 тыс. дворовых и 543 тыс. приписанных к частным заводам и фабрикам.

Обнародование[править]

Москва[править]

Манифест был обнародован 5 марта (17 марта) 1861 года, в Прощёное воскресенье; его текст был зачитан в храмах после обедни, в Москве, Петербурге и других городах[3].

В Михайловском манеже указ перед народом был зачитан царём лично.

Регионы[править]

В некоторых отдалённых местах — в течение марта того же года[2].

Содержание[править]

В Манифесте декларировалось, что крестьяне в течение ещё двух лет (до 19 февраля 1863 г. — такой срок устанавливался для введения в действие «Положений») обязаны были отбывать хотя и несколько изменённые, но, по сути дела, те же самые повинности, что и при крепостном праве. Отменялись лишь особо ненавистные крестьянам так называемые «добавочные сборы» натурой — яйцами, маслом, льном, холстом, шерстью, грибами и пр. Обычно вся тяжесть этих поборов ложилась на женщин, поэтому их отмену крестьяне метко окрестили «бабьей волей». Кроме того, помещикам запрещалось переводить крестьян в дворовые, забирая у них наделы. Также запрещалось продавать и уступать крепостных по дарственным записям, разделяя семьи. Отец, мать, их незамужние и неженатые дети, а также братья и сестры без родителей, по законодательству считалось на тот момент семьей[4].

В барщинных имениях размеры барщины сокращались со 135—140 дней с тягла в год до 70, несколько сокращалась подводная повинность, оброчных крестьян запрещалось переводить на барщину. Но и после 1863 г. крестьяне долгое время находились на положении «временнообязанных», то есть они обязаны были нести установленные «Положениями» феодальные повинности — платить оброк или выполнять барщину[5].

Завершающим актом ликвидации феодальных отношений в российской помещичьей деревне являлся перевод крестьян на процедуру выкупа[6][7].

Окончательная дата перевода на выкуп и, следовательно, прекращения временнообязанного положения крестьян законом не была определена[8]. Однако разрешался перевод крестьян на выкуп сразу по обнародовании «Положений» — либо по обоюдному соглашению их с помещиком, либо по одностороннему его требованию.

Личная свобода[править]

По Манифесту крестьяне сразу получали личную свободу. Необходимо отметить исключительную важность этого акта. Требование получения «воли» было главным в многовековой истории крестьянского движения. Богатые крепостные крестьяне шли на значительные жертвы, чтобы выкупиться на «волю». И вот в 1861 г. бывший крепостной, являвшийся до этого фактически полной собственностью помещика, который мог отнять у него все его достояние и его самого с семьей или отдельно от неё продать, заложить, подарить, теперь получал не только возможность свободно распоряжаться своей личностью, но и ряд общих имущественных и гражданских прав: от своего имени он мог выступать в суде, заключать разного рода имущественные и гражданские сделки, открывать торговые и промышленные заведения, переходить в другие сословия. Все это давало больший простор крестьянскому предпринимательству, способствовало росту отхода на заработки и, следовательно, складыванию рынка рабочей силы.

См. также[править]

Уставная грамота помещика и крестьян

Примечания[править]

- ↑ Шаповалов В. А., Шаповалова С. П. «Черт дери эту бумагу! два года как бы не так, стану я повиноваться!»: манифест 19 февраля 1861 г. В восприятии поместного дворянства и бывшего крепостного крестьянства (социально-психологический аспект)" // Via in tempore. История. Политология. — 2013. — № 15 (158).

- ↑ 2,0 2,1 История отмены крепостного права в России (март 2011 года). Проверено 24 января 2024.

- ↑ «Северная пчела». 7 марта 1861, № 52. С. 1.

- ↑ Анастасия Громова 185 лет облегчению участи крепостных: что нас вновь закабалило?. regnum (14 мая 2018). Проверено 21 марта 2024.

- ↑ Федоров, В. А. История России 1861—1917 гг. : учебник для академического бакалавриата / В. А. Федоров.. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 376 с. : [16] с.,карты. — Серия : Бакалавр. Академический курс. с. — ISBN 978-5-9916-9815-3.

- ↑ Бахшалиев Фазиль Аграрная политика Российской империи в Закавказье в конце XIX - начале ХХ века // Кавказ и глобализация. — 2013. — № 3—4.

- ↑ Юрий Григорьевич Шпаковский Русь крепостная, или История крепостного права в России // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. — 2023. — № 9 (109).

- ↑ Шустов Сергей Григорьевич Завершение выкупной операции в Пермской губернии (1881-1906 годы) // Magistra Vitae: электронный журнал по историческим наукам и археологии. — 2009. — № 28 (166).

Литература[править]

Зайончковский П. А. Крестьянская реформа 1861 // Большая советская энциклопедия. Т. 13. М., 1973;

Захарова, Лариса Георгиевна. Александр II и отмена крепостного права в России. / Л. Г. Захарова. — Москва : Росспэн, 2011. — 718, [1] с., [8] л. портр., факс. ; 22 см. 1000 экз. — ISBN 978-5-8243-1548-6. — 424.00.

Манифест 19 февраля 1861 г. // Российское законодательство X—XX вв. Т. 7. М., 1989;

Фёдоров В. А. Падение крепостного права в России: Документы и материалы. Вып. 1: Социально-экономические предпосылки и подготовка крестьянской реформы. М., 1966;

Энгельман И. Е. История крепостного права в России / Пер. с нем. В. Щерба, под ред. А. Кизеветтера. М., 1900.

Шаповалов В. А., Шаповалова С. П. «Черт дери эту бумагу! два года как бы не так, стану я повиноваться!»: манифест 19 февраля 1861 г. В восприятии поместного дворянства и бывшего крепостного крестьянства (социально-психологический аспект)" // Via in tempore. История. Политология. — 2013. — № 15 (158).

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Манифест 19 февраля 1861 года об отмене крепостного права», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |