AL-амилоидоз

AL-амилоидо́з (перви́чный амилоидо́з, амилоидо́з лёгких цепе́й) — это наиболее распространённая и тяжёлая форма амилоидоза. Данное заболевание характеризуется тем, что в роли белка-предшественника, из которого формируются патологические амилоидные фибриллы, выступают моноклональные лёгкие цепи иммуноглобулинов, продуцируемые аномальными плазматическими клетками. Как правило, этот процесс носит системный характер, с поражением множества органов и тканей организма. Значительно реже наблюдается локализованная форма заболевания, при которой отложение амилоида ограничивается одним органом, что связано с наличием в нём локального клона плазматических клеток, секретирующих лёгкие цепи иммуноглобулинов. Выживаемость при данном заболевании напрямую зависит от достижения ответа на проводимую терапию, количества поражённых органов и тяжести их повреждения, а также от наличия и степени поражения сердца амилоидными отложениями[1].

История[править]

История изучения амилоидоза берёт начало в XVII веке, когда был описан случай резкого увеличения селезёнки у женщины. В работах XIX века появился термин «сальная печень», которым обозначали орган с массивными отложениями неизвестного вещества. С этого времени началось целенаправленное исследование амилоидных депозитов, поражающих паренхиматозные органы — печень, селезёнку, почки и другие. Впоследствии данная группа заболеваний получила название «амилоидоз»[2].

История изучения AL-амилоидоза тесно связана с исследованием множественной миеломы. Первые документированные случаи относятся к XIX веку. В 1844 году был описан случай 39-летней женщины с усталостью, костной болью и множественными переломами, у которой на аутопсии обнаружили замещение костного мозга аномальными клетками. Важный вклад внёс в изучение AL-амилоидоза внёс Вебер, который в 1867 году при аутопсии выявил нетравматические переломы грудины с замещением костного мозга клеточным инфильтратом, а также обнаружил амилоидные отложения в почках и селезёнке при гипертрофии сердца. Это первое описание амилоидоза, ассоциированного с миеломой. В 1931 году Магнус-Леви выдвинул гипотезу, что белок Бенс-Джонса может быть «материнской субстанцией» амилоидоза. К 1946 году Хербут и Эрф доказали, что амилоид образуется внутри плазматических клеток, что позволило к середине XX века установить, что одна из форм амилоидоза является следствием клонового плазмоклеточного заболевания. Эксперименты Гленнера in vitro окончательно продемонстрировали, что моноклональные лёгкие цепи иммуноглобулинов способны самостоятельно формировать амилоидные фибриллы[3].

Классификация[править]

По распространённости процесса выделяют[1]:

- системный AL-амилоидоз, при котором происходит поражение различных органов и систем;

- локализованный AL-амилоидоз, при котором поражается один орган.

Этиология[править]

AL-амилоидоз развивается в результате внеклеточного отложения фибрилл, образованных из моноклональных лёгких цепей иммуноглобулинов, которые продуцируются клоном плазматических клеток. Ключевым событием в патогенезе является изменение вторичной или третичной структуры аномальных свободных лёгких цепей, что приводит к их неправильному сворачиванию, агрегации и последующему отложению в тканях в форме нерастворимых фибриллярных депозитов. Повреждение органа и нарушение его функции обусловлено как прямым токсическим эффектом лёгких цепей иммуноглобулинов (особенно выраженным в отношении миокарда), так и механическим воздействием самих амилоидных отложений[1].

Патогенез[править]

Основу развития AL-амилоидоза составляет мутация клона плазматических клеток, продуцирующих моноклональные лёгкие цепи иммуноглобулинов. Эти аномальные белки подвергаются агрегации и формируют локальные или системные амилоидные отложения. При системной форме заболевания клон плазматических клеток локализуется в костном мозге, отличается малыми размерами и низкой пролиферативной активностью. Клональные элементы включают зрелые плазматические клетки костного мозга, зрелые В-лимфоциты и циркулирующие плазматические клетки периферической крови. Дополнительным источником патологических лёгких цепей могут служить клональные клетки в селезёнке[4].

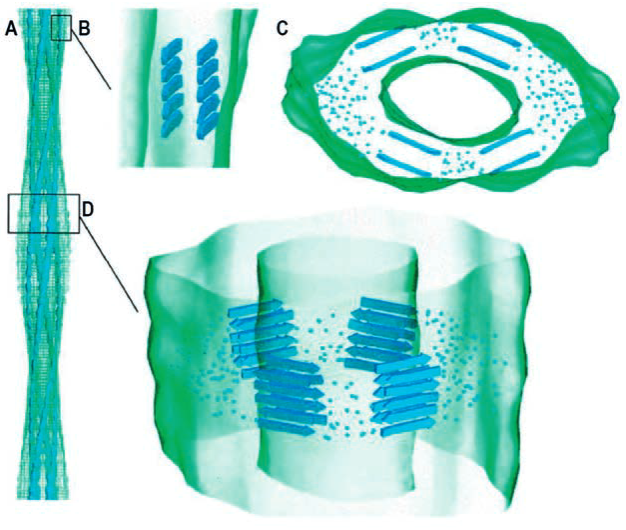

Широкий спектр клинических проявлений AL-амилоидоза обусловлен отложением амилоидных депозитов в различных органах. Традиционно считалось, что дисфункция органов вызвана исключительно механическим воздействием депозитов, что наглядно демонстрирует пример утолщения стенок сердца при поражении сердца. Однако современные исследования свидетельствуют о более сложном патогенезе. Экспериментальные исследования подтвердили, что амилоидогенные лёгкие цепи, выделенные у пациентов с амилоидной кардиомиопатией, способны непосредственно вызывать оксидативный стресс, клеточную дисфункцию и апоптоз в изолированных кардиомиоцитах. Этот патогенный эффект реализуется через активацию р38 митоген-активируемой протеинкиназы (MAPK), что указывает на важность как механического, так и токсического компонента в развитии органной недостаточности при этом заболевании[1].

При микроскопическом исследовании в печени обнаруживаются тотальные отложения амилоидных масс. Среди амилоидных депозитов визуализировались отдельные сохранные печёночные балки. В селезёнке амилоидные отложения могут определяться как в лимфоидных фолликулах, так и в красной пульпе. В почках также определяются амилоидные депозиты в строме, сосудистых стенках и клубочках. Небольшие участки амилоидных отложений обнаруживаются периваскулярно в надпочечниках и поджелудочной железе. В гипертрофированном миокарде могут отмечаться жировой дистрофии кардиомиоцитов и диффузный мелкоочаговый кардиосклероз[5].

Эпидемиология[править]

AL-амилоидоз остаётся наиболее распространённым типом системного амилоидоза в западных странах. Заболеваемость составляет приблизительно 9 случаев на 1 миллион человек в год. Среди пациентов наблюдается преобладание мужчин. Средний возраст установления диагноза составляет 65 лет, при этом менее 10 % больных относятся к возрастной группе моложе 50 лет[1].

Диагностика[править]

Клиническая картина[править]

Клинические проявления AL-амилоидоза отличаются значительным разнообразием[1][4][6]:

- заболевание манифестирует неспецифическими симптомами, включающими повышенную утомляемость, одышку при физической нагрузке, периферические отеки, парестезии, потерю массы тела, нарушение вкусовых ощущений и сухость во рту. Характерно частое поражение сердца и почек с развитием резистентной к стандартной терапии сердечной или почечной недостаточности;

- неврологические нарушения представлены периферической симметричной болевой полинейропатией с онемением конечностей и нарушением равновесия, а также автономной нейропатией, проявляющейся ортостатической гипотензией, эректильной дисфункцией и задержкой мочеиспускания;

- симптомы поражения опорно-двигательного аппарата включают мышечную слабость, миалгии, псевдогипертрофию и атрофию мышц, полиартропатию, а также специфические ортопедические проявления — синдром карпального канала, спонтанный разрыв сухожилия бицепса и стеноз позвоночного канала;

- дерматологическая патология характеризуется очаговой алопецией и геморрагической пурпурой;

- поражение желудочно-кишечного тракта проявляется анорексией и прогрессирующим снижение массы тела. Моторные нарушения охватывают весь спектр — от минимально выраженных симптомов (тошнота, рвота, дисфагия, вздутие живота) до тяжёлых расстройств в виде гастропареза, хронических запоров и синдрома хронической кишечной псевдообструкции. Синдром мальабсорбции развивается вследствие инфильтрации слизистой кишечника и паренхимы поджелудочной железы, приводя к внешнесекреторной панкреатической недостаточности, диарее, стеаторее, избыточному бактериальному росту и анорексии. Часто он сочетается с протеин-теряющей энтеропатией, проявляющейся гипопротеинемическими отёками и асцитом. Поражение толстой кишки может клинически напоминать воспалительные заболевания кишечника;

- поражение лёгких характеризуется преимущественно интерстициальной амилоидной инфильтрацией, клинические проявления которой зависят от распространённости и локализации отложений. Быстро прогрессирующая дыхательная недостаточность может развиваться при вовлечении в процесс бронхиол и альвеол;

- инфильтрация экзокринных желёз при AL-амилоидозе может приводить к развитию сухости кожи, а также к тиреоидной или надпочечниковой недостаточности;

- патогномоничные, но поздние признаки включают макроглоссию, периорбитальную пурпуру («глаза енота») и симптом «плеч солдата» (амилоидные отложения в области плечевых суставов). Эти специфические проявления развиваются лишь у 15-20 % пациентов на поздних стадиях заболевания.

У части пациентов AL-амилоидоз протекает в виде локализованного процесса. Наиболее частыми органами-мишенями при локализованном AL-амилоидозе являются мочевой пузырь и мочевыводящие пути, трахеобронхиальное дерево, лёгочная ткань, гортань, глазное яблоко и кожные покровы. Для этой формы заболевания характерно ограниченное распространение патологического процесса без системного вовлечения органов. Клиническая картина в таком случае будет зависеть вовлечённого органа и степени его поражения[1].

Инструментальная диагностика[править]

Диагноз AL-амилоидоза подтверждается путём гистологического исследования биоптата: на начальном этапе диагностического поиска выполняется неинвазивная биопсия подкожной жировой клетчатки передней брюшной стенки или слюнных желёз. При отрицательных результатах этих исследований рассматривается вопрос о проведении биопсии поражённого органа. К возможным органам мишеням почки, печень, органы желудочно-кишечного тракта, а также эндо- и миокард. При гистологическом исследовании выявляются внеклеточные отложения, окрашивающиеся Конго красным и демонстрирующие характерное яблочно-зелёное свечение при поляризационной микроскопии[6].

Электрокардиография: характерно снижение вольтажа комплекса QRS в периферических отведениях и патологические зубцы Q[6].

Эхокардиографические изменения характеризуются специфическим «блестящим» или «зернистым» видом межжелудочковой перегородки при сохранении концентрической гипертрофии миокарда с преимущественным поражением левого желудочка. Дополнительными прогностическими маркерами служат показатели фракции выброса левого желудочка и степень дилатации левого предсердия, которые также имеют важное значение для оценки тяжести поражения и прогноза заболевания[6].

Дифференциальная диагностика[править]

Дифференциальная диагностика AL-амилоидоза проводится с другими типами системного амилоидоза, включая AA-амилоидоз, развивающийся на фоне хронических воспалительных заболеваний; амилоидоз, ассоциированный с диализом; а также с наследственными формами амилоидоза, обусловленными мутациями генов транстиретина, фибриногена, аполипопротеина A-I и других амилоидогенных белков[6][7].

Осложнения[править]

Частыми осложнениями AL-амилоидоза являются желудочно-кишечные кровотечения, которые встречаются у более половины пациентов. Источником кровотечения могут служить амилоидные язвы, эрозии, полиповидные образования или подслизистые гематомы любой локализации. Описаны случаи массивных спонтанных кровотечений из верхних и нижних отделов ЖКТ, ишемии кишечника, а также сочетания кровотечений с явлениями псевдообструкции из-за наличия амилоидных полипов и дивертикулов[4].

Хроническое отложение амилоида приводит к развитию рестриктивной кардиомиопатии. На начальных стадиях вовлечение сердца может проявляться стенокардией, ортостатической гипотензией или аритмиями. Застойная сердечная недостаточность является причиной смерти примерно 40 % пациентов с AL-амилоидозом. Макроглоссия (увеличение языка) может вызывать болезненную дисфагию. Инфильтрация амилоида в кровеносные сосуды способна приводить к перемежающейся хромоте[1][7].

Лечение[править]

Основной целью терапии AL-амилоидоза является подавление пролиферации клона плазматических клеток для снижения продукции патологических лёгких цепей иммуноглобулинов.. В связи с быстрым прогрессированием заболевания особое значение приобретают быстродействующие схемы терапии на основе бортезомиба. По достижении ремиссии у отдельных пациентов может применяться высокодозная химиотерапия с последующей трансплантацией аутологичных стволовых клеток. При тщательном отборе пациентов без противопоказаний к данному виду лечения эффективность достигает 60 %. Развитие тяжёлого агранулоцитоза и других серьёзных осложнений существенно ограничивает применение этого метода. В терапевтической практике также применяются талидомид и леналидомид[8].

Прогноз[править]

AL-амилоидоз характеризуется неуклонно прогрессирующим течением, а прогноз заболевания напрямую зависит от стадии процесса, степени поражения органов-мишеней и наличия сопутствующей патологии. Согласно данным исследований, пятилетняя выживаемость пациентов с AL-амилоидозом составляет около 7 %, а десятилетняя — не превышает 1 %. Наиболее неблагоприятный прогноз наблюдается у пациентов с тяжёлой сердечной недостаточностью и ортостатической артериальной гипотензией[4].

Диспансерное наблюдение[править]

Не разработано.

Профилактика[править]

Не разработана.

Примечания[править]

- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 Диспор Э. , Бриду Ф. , Сирак К. и др. AL-амилоидоз рус. // Нефрология : Журнал. — 2014. — том 18. — № 4. — С. 36—50.

- ↑ Yakupova E. I. , Bobyleva L. G. , Shumeyko S. A. et al. Amyloids: The History of Toxicity and Functionality англ. // Biology (Basel) : Журнал. — 2021. — том 10. — № 5. — С. 394. — DOI:10.3390/biology10050394 — PMID 34062910.

- ↑ Harrison S. , Cohen Y. , Ioffe I. , Bulvik S. An Historical Overview of the Amyloidoses англ. // IntechOpen. — 2022. — DOI:10.5772/intechopen.97826

- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 Губергриц Н. Б. , Беляева Н. В. , Можина Т. Л. , Рахметова В. С. Современные представления о первичном системном AL-амилоидозе: взгляд гастроэнтеролога рус. // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология : Журнал. — 2021. — № 196. — С. 83—93. — DOI:10.31146/1682-8658-ecg-196-12-83-93

- ↑ Коган Е. А. , Салтыков Б. Б. , Атанов П. В. Первичный генерализованный AL-амилоидоз рус. // Архив патологии : Журнал. — 2021. — том 83. — № 1. — С. 31—34. — DOI:10.17116/patol20218301131

- ↑ 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 Desport E. , Bridoux F. , Sirac C. et al. AL amyloidosis англ. // Orphanet Journal of Rare Diseases : Журнал. — 2012. — том 7. — С. 54. — DOI:10.1186/1750-1172-7-54 — PMID 22909024.

- ↑ 7,0 7,1 Bustamante J. G. , Zaidi S. R. H. Amyloidosis англ. // StatPearls. — 2025.

- ↑ Лысенко (Козловская) Л. В. , Рамеев В. В. , Моисеев С. В. и др. Клинические рекомендации по диагностике и лечению системного амилоидоза рус. // Клиническая фармакология и терапия : Журнал. — 2020. — том 29. — № 1. — С. 13—24. — DOI:10.32756/0869-5490-2020-1-13-24

Литература[править]

- Болдуева С. А. , Облавацкий Д. В. , Грохотова В. В. , Быстрова О. Б. , Майер Д. А. , Добронравов В. А. Клиническое наблюдение системного AL-амилоидоза с необычным дебютом заболевания рус. // Нефрология : Журнал. — 2017. — том 21. — № 6. — С. 78—85. — DOI:10.24884/1561-6274-2017-21-6-78-85

- Шишкин А. Н., Янченко Д. Е. Амилоидоз // Нефрология. — 1998. — № 2.

- Кузьмичёв Д. Е., Скрёбов Р. В., Чирков С. В., Вильцев И. М. Амилоидоз // Здравоохранение Югры: опыт и инновации. — 2016. — № 1.

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «AL-амилоидоз», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |