Корова (рассказ)

«Коро́ва» — рассказ советского писателя Андрея Платонова, написанный в 1938 году.

История[править]

Создание и публикация[править]

Рассказ был написан в конце 1930-х — начале 1940-х годов (в ряде источников датировка точнее — 1938 год[1][2][3]). Первоначальное название — «Добрая корова». Впервые опубликован в 1962 году в сборнике «Рассказы»[4].

В 1940-е годы автор хотел ввести рассказ в состав сборников «В сторону заката солнца» (1945) (в черновом плане книги 1943 года он присутствовал) и «Вся жизнь». Из состава первого сборника Платонов исключил рассказ сам, понимая, что он не будет принят «неистовыми ревнителями» из-за слишком «мирного» пафоса, не соответствующего духу военного времени. Книгу «Вся жизнь», составленную в годы войны, в которую в числе прочих входил и рассказ «Добрая корова», писатель не смог опубликовать. После доклада секретаря ЦК ВКП (б) Андрея Жданова рассказ Платонова «Семья Иванова», вышедший в 1946 году в «Новом мире», был воспринят как «серьёзный идейный провал» журнала. Из-за этого «Вся жизнь» не прошла издательские инстанции и не была опубликована[4].

Связь с личной трагедией[править]

История рассказа связана с личной трагедией автора. В 1938 году был арестован за создание антисоветской организации единственный сын писателя Платон, которому тогда было 15 лет. Долгое время Андрей Платонов не знал о его судьбе. После тюрьмы его отправили в норильские рудники. Чтобы вызволить сына, Платонов обратился к Михаилу Шолохову. Тот передал просьбу писателя Иосифу Сталину. Дело было пересмотрено, и выяснилось, что донос на Платона написал его одноклассник (оба они были влюблены в одну девочку, и та предпочла Платона). Из-за смерти следователя пересмотр дела занял много времени. В 1941 году Платона реабилитировали и освободили, он вернулся тяжело больной туберкулёзом, от которого умер в 1943 году. По словам Татьяны Фоминых, «писатель работал над рассказом, когда трагическая развязка была неминуемой. Невосполнимость предстоящей утраты и сделала таким пронзительным горе коровы, потерявшей своего сына»[4][5].

Критика[править]

Критики осуждали постоянное обращение Платонова к темам сиротства, смерти, трагизма бытия, а его интерес к вечным нравственным ценностям, таким как любовь к ближнему, сострадание, они расценивали как «ревизию христианства»[4]. Особенно финал «Коровы» вызывал неприятие рецензентов. Так, критик Субоцкий в рецензии на книгу «Вся жизнь» от 16 февраля 1946 года, говорил о сочинении Васи на тему «Как я буду жить и работать, чтобы принести пользу Родине»:

...Данное как концовка рассказа, будучи по форме ложно-значительным, а по сути бессодержательным, звучит пародийно и вместе с тем как бы стремится придать рассказу о частном случае характер чересчур широкого обобщения[6].

Писатель Юрий Либединский тоже осуждал финал рассказа:

...Следует спросить автора, зачем понадобилось ему приплести юродские рассуждения о коровьей доброте к такому серьёзному чувству, как любовь к родине[7].

В результате подобных рецензий тема сочинения исчезла из большей части посмертных изданий рассказа. Тема была заменена более общей — «из своей жизни», а из текста сочинения исчезли такие рассуждения: «Как я буду жить, я не знаю, не задумывался ещё. (…) Теперь ничего нету. Где корова и её сын — телок? Неизвестно (…) Я тоже хочу, чтобы всем людям нашей Родины была от меня польза и хорошо, а мне пусть меньше...». В результате правки, по мнению исследователя Татьяны Фоминых, тема «памяти о тех, кто отдал нам всё», стала звучать не так актуально, как она звучала в контексте размышления мальчика о смысле жизни и служении Родине[4].

Сюжет[править]

Корова жила в сарае во дворе у железнодорожного сторожа. К ней днём и вечером заходил мальчик Вася Рубцов, сын хозяина, и гладил её по голове. У коровы был телёнок, он вчера заболел, и отец отвёл его на станцию к ветеринару. Мальчик, утешая корову, говорил ей, что её сын скоро вернётся. Мать отправила Васю с сигнальным фонарём провожать поезд. Мальчик огорчился, потому что ему нужно было делать уроки, готовиться к школе. Ходить в школу он любил ― там для него открывался огромный доселе невиданный им мир: другие города и страны, которые манили его. Он вглядывался в лица пассажиров поездов, но поезда проезжали слишком быстро, лишь однажды, когда поезд замедлил ход, мальчик отчётливо увидел задумчивого молодого человека, который тоже заметил мальчика и сказал ему: «До свиданья, человек!».

Провожая поезд, мальчик сопереживал этой большой машине, везущей ценные грузы. В то же время он слышал, как плачет корова, тоскующая о своём сыне, и думал, почему так долго не возвращается отец. Потом он, увидев, что помощник машиниста посыпает песком рельсы, чтобы поезд не буксовал, вызвался ему помогать. Вася работал очень старательно, и машинист подумал, что, если б у него не было своего сына, он усыновил бы этого мальчика. Вася увидел в темноте, что кто-то поднял его фонарь. Оказалось, что это отец. Он рассказал, что телёнок поправился, но он продал его на убой, потому что молодое мясо стоит дороже. Потом отец отправил сына домой, а сам захотел побыть один, потому что у него душа болела по телёнку: «Знал бы, что жалко его будет, не продал бы…»

Мальчик пошёл в сарай. Он гладил и жалел корову, но ей нужен был только её сын, к остальному она была равнодушна и безутешна в своём горе. На следующий день отец пахал на корове поле, но корова шла очень медленно, хотя обычно работала хорошо. Её распрягли и отпустили пастись, но она не ела, просто стояла. Вечером корова снова ждала сына, но уже молча, «она терпела и не понимала». Вася дал ей хлеба с солью, но корова не стала есть. Он обнял её, чтобы она знала, что он её любит и понимает, но она отбросила мальчика, закричала не своим голосом и убежала в поле. Корова исчезла на всю ночь. Утром вернулась, но молоко у неё пропало, она стала угрюмой и безразличной ко всему. Однажды она вышла на рельсы, хотя прежде никогда так не делала. Мальчик стал бояться, что её убьёт поездом, и быстро бежал из школы домой. Однажды, вернувшись, он увидел, как знакомый машинист, которому он помогал, и отец вытаскивают из-под поезда убитую корову. Мальчик «замер от горя первой близкой смерти». Машинист говорил, что он много раз давал ей сигналы, но она не ушла. Он дал экстренное торможение, но не успел.

Мясо коровы продали, чтобы на вырученные деньги купить новую. Ещё сто рублей добавил машинист поезда, который не забыл помощь мальчика. Вася, когда в школе задали писать сочинение на свободную тему, написал о своей корове: «Корова отдала нам всё, то есть молоко, сына, мясо, кожу, внутренности и кости, она была доброй. Я помню нашу корову и не забуду»[8].

Основные персонажи[править]

- Вася Рубцов, сын железнодорожного сторожа, ученик четвёртого класса;

- Отец Васи — железнодорожный сторож;

- Машинист;

- Корова — описана как «серая степная корова черкасской породы»[8].

Художественные особенности[править]

Темы и мотивы[править]

Татьяна Фоминых отмечает, что центральной темой произведения становится противостояние человека смерти — важная для Платонова концепция, восходящая к идеям философа Николая Фёдорова, автора «Философии общего дела». Платонов разделял фёдоровские представления о том, что цель человечества — уничтожить смерть, главного своего врага. Писатель считал, что смерти могут противостоять любовь, знание, воля и труд человека, а значит, она не всесильна. Дети для него были символом будущего, в котором такое преображение мира станет возможно[4].

Мотивы смерти, умирания звучат на протяжении всего рассказа. Весь мир, окружающий главного героя, словно пропитан смертью. Корова жуёт «давно иссохшую, замученную смертью былинку». Осенние пейзажи: поля «отрожавшие и отшумевшие за лето и теперь выкошенные, заглохшие и скучные», «остья скошенных хлебов и голые кусты, омертвевшие на зиму», палисадник кажется Васе «кладбищем растений». Умирает телёнок, а потом и корова. Вася Рубцов противостоит смерти, увеличивая своим трудом и любовью «вещество» жизни[4].

На героев-детей Платонов возлагает особые надежды, как на спасителей всего живого, приближающих победу над смертью. Именно поэтому Вася наделяется всеми положительными, с точки зрения автора, качествами: изображается как «с малолетства уже полный человек», добрый, трудолюбивый, стремящийся к знаниям и открытию большого мира. Он обнимает горюющую корову, «чтоб она знала, что он понимает и любит её». Корова не может сама утешиться в своём горе. С точки зрения Платонова (и в соответствии с идеями Фёдорова) только человек наделён способностью почувствовать горе Вселенной. А значит, его предназначение в том, чтобы помочь пережить горе тем, кто сам не может с ним совладать. И хотя Васина любовь не спасает корову от горя и смерти, для Платонова важно само устремление героя к этому, естественное и активное неприятие смерти ребёнком — «фактическим жителем» будущего[4].

Паровоз в рассказе наделён чертами живого существа — именно так представляет его мальчик: «Вася направился с фонарём к паровозу, потому что машине было трудно и он хотел побыть около неё, словно этим он мог разделить её участь». Как всё живое, паровоз может умереть. И Вася, облегчая ему путь и спасая от гибели, «чувствовал себя важнее паровоза»[4].

Платонов, вслед за Фёдоровым, утверждал, что человек выживает, питаясь телами других существ («…Из неё ели молоко мать, отец и я»; «Корова отдала нам всё, то есть молоко, сына, мясо, кожу, внутренности и кости»), а значит, он должен использовать свою жизнь для духовного роста и развития, чтобы спасти мир от «закона всеобщего пожирания»[9]. В рассказе мальчик так и делает: у него добрая и благодарная душа, и он противостоит смерти, оставляя корову жить в своей памяти («Я помню нашу корову и не забуду»)[4].

Также в рассказе звучат мотив жертвенности (в исключённой из рассказа фразе из сочинения Васи: «Я тоже хочу, чтобы всем людям нашей Родины была от меня польза и хорошо, а мне пусть меньше…»), искупления вины перед умершими (Вася обещает помнить о корове, машинист отдаёт свою премию отцу Васи)[4].

Литературные отсылки[править]

Татьяна Фоминых, ссылаясь на других исследователей, называет несколько возможных литературных претекстов рассказа:

- История, которую рассказал философ Василий Розанов в одном из писем: в детстве он видел, как мясник убил корову («И какой ужас: ведь — кормила, и зарезали. О, о, о… печаль, судьба человеческая (нищета)»): параллель здесь не только в переживаниях о гибели коровы, но и в имени героя, отсылающем к имени Розанова[10]. Однако если Розанов в своей истории скорбит о смертности всего живого, то Платонов восхищается способностью ребёнка противостоять смерти как величайшей несправедливости мироздания.

- Рассказ Льва Толстого «Корова», в котором корова, кормилица бедной семьи, погибает из-за проступка мальчика, семья с помощью добрых людей собирает деньги и покупает новую корову. Однако Платонов полемизирует с Толстым, по-своему интерпретируя основную коллизию сюжета. Толстой видел спасение от смерти в праведной жизни. Идея его рассказа дидактична: он учит детей не скрывать свои проступки, потому что они могут обернуться бедой и потому что правда всё равно обнаружится. У Платонова же основная идея связана с надеждой на будущее преодоление смерти, а также с мотивом памяти как способом сопротивления смерти в настоящем[4].

Особенности языка[править]

Исследователи отмечают такие особенности языка прозы Платонова, отразившиеся в рассказе «Корова»:

- расширение смысла абстрактных понятий и наделение их пространственными характеристиками («Корова не понимала, что можно одно счастье забыть, найти другое и жить опять, не мучаясь более…», «Его мучило, если он видел какой-либо предмет или вещество и не понимал, отчего они живут внутри себя и действуют» и пр.);

- смысловая избыточность (плеоназм) как художественный приём («...растений, которые он посадил и вывел на жизнь весной», «она глядела во тьму большими налитыми глазами и не могла ими заплакать», «вскоре память о человеке, миновавшем однажды их дом, забылась в сердце мальчика»), заставляющая читателя споткнуться на слове, задуматься и взглянуть на его смысл словно впервые в жизни;

- логический сдвиг, часто возникающий из сочетания несочетаемого, неожиданного поворота мысли («он чувствовал себя важнее паровоза»; «молоко в ней рожалось тоже беспрерывно»; «обессилить себя и своё горе» и пр.) или силлепса — включения неоднородного по смыслу элемента в ряд однородных членов («Вася был одет исправно и обут в башмаки, лицо имел небольшое и глаз не сводил с машины»; «она была полностью покорна жизни, природе и своей нужде в сыне»)[11].

Ключевые слова в тексте: любовь, счастье, горе, доброта, радость, смерть, жизнь, сердце, душа: «У меня душа по телёнку болит», «Вася любил ходить в школу», «Вася сел на землю и замер от горя первой близкой смерти» и пр.[12] Именно они несут самую большую смысловую нагрузку, выражают эмоции героев, оценку повествователя, а также обретают дополнительные смыслы в необычных контекстах и конструкциях.

Интерпретации[править]

В мультипликации[править]

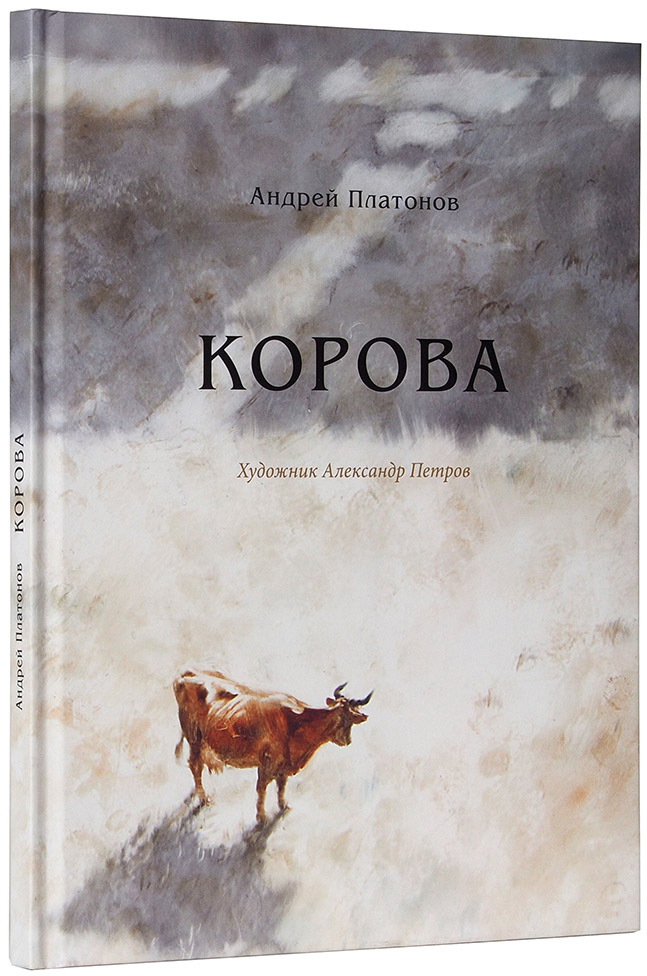

В 1989 году художник-мультипликатор Александр Петров создал анимационный фильм по мотивам рассказа[2].

В театре[править]

- В 2007 году режиссёр Дмитрий Крымов поставил перфоманс по мотивам рассказа[13].

- В 2011 году режиссёр Таня Вайнштейн со студентами театрального центра «Лёгкие люди» поставила спектакль «Корова» по мотивам рассказа[14].

- В 2021 году состоялась премьера спектакля «Корова» На сцене Новокузнецкого драматического театра. Режиссёры Ангелина Мигранова и Родион Сабиров[15].

- В 2024 году в рамках «Платоновского фестиваля искусств» режиссёр Курганского театра кукол «Гулливер» Дмитрий Ши (Шишанов) представил на сцене Воронежского Камерного театра спектакль «Корова» по мотивам рассказов Андрея Платонова «Корова» и «Уля»[16][17].

Ссылки[править]

- Текст рассказа на сайте «Интернет-библиотека Алексея Комарова»

Примечания[править]

- ↑ Рассказы. Творчество Андрея Платонова. Проверено 25 апреля 2025.

- ↑ 2,0 2,1 Зуева, 2022

- ↑ Хрящева, 2014

- ↑ 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 Фоминых, 2003

- ↑ Владимир Гончаров, Владимир Нехотин. Андрей Платонов в документах ОГПУ-НКВД-НКГБ. 1930—1945 // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. Вып. 4 (Юбилейный).. — М., 2000.

- ↑ Корниенко Н. В. «Семья Иванова» и «Вся жизнь»: судьба рассказа и книги // История текста и биография А. П. Платонова (1926—1946) : Специальный выпуск журнала «Здесь и теперь» (Москва. 1993. № 1). — М.: Редакция журнала «Здесь и теперь», 1993. — С. 291—292. — 320 с.

- ↑ Корниенко Н. В. В художественной лаборатории романа «Счастливая Москва» // История текста и биография А. П. Платонова (1926—1946) : Специальный выпуск журнала «Здесь и теперь» (Москва. 1993. № 1). —. — М.: Редакция журнала «Здесь и теперь», 1993. — С. 210. — 320 с.

- ↑ 8,0 8,1 Корова // А. П. Платонов. Избранные произведения: Рассказы. Повести. — М.: Мысль, 1983.

- ↑ Семёнова С. Г. «В усилии к будущему времени…» (Философия Андрея Платонова) // Семёнова С. Г. Преодоление трагедии: «Вечные вопросы» в литературе. — М., 1989. — С. 323.

- ↑ Толстая Е. Д. Литературные аллюзии в прозе Андрея Платонова // Толстая Е. Д. Мирпослеконца: Работы о русской литературе XX века. — М., 2002.

- ↑ Маркунас, Давыдова, 2011

- ↑ Муссурова, 2013

- ↑ Корова, постановка Школа драматического искусства, режиссер Дмитрий Крымов. Афиша. Проверено 27 апреля 2025.

- ↑ «Корова». tanyaweinstein.world. Проверено 27 апреля 2025.

- ↑ Корова. Новокузнецкий драматический театр. Проверено 27 апреля 2025.

- ↑ Корова. Платоновский фестиваль искусств, 2024. Проверено 27 апреля 2025.

- ↑ Татьяна Ткачёва. Курганский театр предложил воронежцам мистический взгляд на Платонова (24 июня 2024 года). Проверено 27 апреля 2025.

Литература[править]

- Антипов А. А. «Открытое произведение» У. Эко как эпистемологическая метафора (на примере рассказа А. Платонова «Корова») // Северо-Восточный научный журнал. — 2010. — № 2. — С. 9―15.

- Зуева Ю. Е. Тема семьи и детства в рассказе А. П. Платонова «Корова» и в одноимённом анимационном фильме А. К. Петрова // Формирование профессиональной компетентности филолога в поликультурной образовательной среде : материалы V Международной научно-практической конференции, Евпатория, 17―18 ноября 2022 года. — 2022. — С. 92―96.

- Маркунас И. А., Давыдова А. Особенный язык прозы Андрея Платонова (по рассказам «Юшка» и «Корова») // Современная филология : Материалы Международной научной конференции, Уфа, 20―23 апреля 2011 года. — 2011. — С. 106―109.

- Муссурова Е. Н. Лингвистические средства репрезентации эмотивных смыслов в художественном тексте (на материале рассказов Андрея Платонова) // Научный диалог. — 2013. — № 10 (22).

- Фоминых Т. Н. Ещё раз о рассказе А. Платонова «Корова» // Филолог. — 2003. — № 3.

- Хрящева Н. П. Топосы детства и приём «вербальной иконы» в поэтике детских рассказов А. П. Платонова 1920―1930-х годов // Детские чтения. — 2014. — № 1 (5).

- Шастина Е. М., Сейбель Н. Э. Анималистические образы в прозе Э. Канетти и А. П. Платонова // Научный диалог. — 2017. — № 1.

- Чурляева Т. Н. Наррация как ведущий механизм смыслопорожения в рассказе А. Платонова «Корова» // Пушкинские чтения ― 2020. Художественные стратегии классической и новой словесности: жанр, автор, текст : Материалы XXV Международной научной конференции, Санкт-Петербург, 05―06 июня 2020 года / Отв. редактор Т.В. Мальцева. ― СПб.: Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина. — 2020. — С. 267―275.

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Корова (рассказ)», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |