Сатрап

Сатрап (др.-перс. xšaθrapāvan — хранитель царства; пехл. šatrap, перс. šahrbān شهربان) — высшие чиновники древнеперсидского государства, главы (наместники) сатрапии. Был верховным судьей, чеканил серебряную и медную монеты, отвечал за сбор податей и контролировал местных чиновников[1].

История[править]

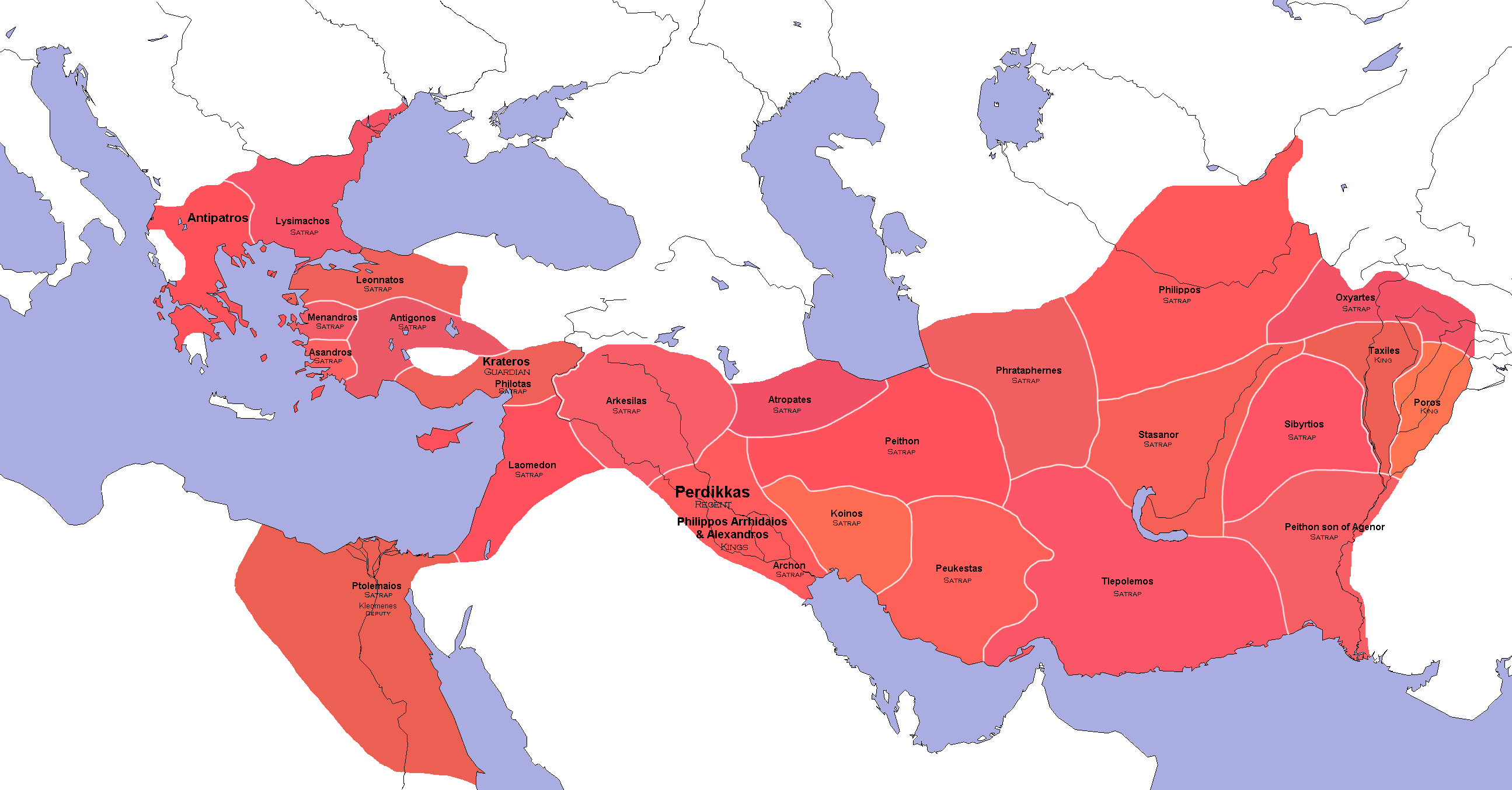

Впервые должность сатрапа появилась в Мидийском царстве. В государстве Ахеменидов Деление Персии на сатрапии введено при династии Ахеменидов и её ввёл ввёл Кир II, разделивший покорённую в 547 году до нашей эры Лидию на две Сатрапии — Лидийскую, с центром в городе Сарды и Даскилейскую, с центром в городе Даскилея. Военно-административные округа в древнеперсидском государстве назывались Сатрипии (др.-перс. xšaθra; перс. شهر). Около 519 года Дарий I разделил государство на двадцать Сатрапий, границы которых в основном соответствовали прежним границам стран, входивших в состав Персидской державы: Вавилония, Египет, Мидия. Каждая Сатрапия платила установленную подать, выставляла войско в случае военного похода, сохраняла свои законы, традиции и язык. Впоследствии число Сатрапии и их границы изменялись. Деление на Сатрапии сохранилось и после завоевания государства Ахеменидов Александром Макендонскимв 330 году, а также существовало в государстве Селевкидов, Парфянском царстве цари и династия Сасанидов в 244—657. Правда при Сасанидах значение сатрапов ослабло[2][3][4].

Первоначально титул сатрапа прилагался к начальникам флота, но с течением времени Сатрапами стали называться другие высокопоставленные лица и, главным образом, губернаторы областей. Сатрапами становились родственники царя или представители высшей знати. Власть сатрапов и пределы их областей не были строго определены. Точных делений древнеперсидского государства на области не существовало до времени Дария Гистаспа. Величина управляемого сатрапом округа и его полномочия зависели от расположения царя и еще более от личных способностей правителя. Большинство сатрапов обладало не только полной административной властью, но и законодательной, правом независимого сношения с иностранными государствами, правом войны и мира. Сатрапы нередко достигали такого могущества, что власть их становилась страшна самому «царю царей». В царствование Дария I один из сатрапов, Оретес, не задумался убить царского посла только за то, что тот осмелился привезти ему неприятное известие. Дарий принужден был снести эту обиду, так как он сам ещё нетвердо сидел на престоле, а у Оретеса один конвой состоял из тысячи солдат. Сатрапия Оретеса занимала огромное пространство: в нее входили Фригия, Лидия и Иония. Для того чтобы отделаться от столь опасного губернатора, Дарий подкупил офицеров из свиты Оретеса, которые убили его. Огромная власть, сосредоточенная в руках сатрапов, стимулировала сепаратизм и частые бунты, из которых наиболее известен поднятый в 366 году до н. э. против Артаксеркса II[3][2][4].

Для упорядочения управления, главным образом в финансовом отношении, Дарий I разделил всю империю на двадцать сатрапий; во главе каждой из них стоял особый сатрап, подчиненный центральной власти. Зависимость эта очень неопределенная и скоро сделалась совершенно фиктивной. К тому же и деление на сатрапии, а также и размеры каждой сатрапии постоянно колебались. Так, Кир Младший получил в управление сразу три области: Восточную Фригию, Лидию и Каппадокию. В последствии сатрапы могли сделаться совершенно самостоятельными государями, если бы персидская монархия не была завоевана македонянами; даже во время крушения Персии бактрийский сатрап Беес в союзе с другими сатрапами умертвил Дария III и провозгласил себя царём — но попытка эта не увенчалась успехом. В римское время территория персидского государства была разделена на три главные части, которые в свою очередь делились на восемнадцать сатрапий. Плиний называл эти сатрапии «государствами», вероятно, потому, что сатрапы этих провинций пользовались почти царской властью. Очень правдоподобно мнение некоторых ученых, что титул «царь царей», который носили персидские государи, основывался на том, что вся империя была разделена на восемнадцать провинций, сатрапы которых считались царями. Они имели право носить даже диадему или тиару как знак своего достоинства; греки называли их монархами. Как и в раннюю эпоху, сатрапы выбирались из знати и сообразно с своим значением получали в управление большую или меньшую провинцию; иногда несколько сатрапий поручалось одному лицу, иногда бывало наоборот. Роскошь и развращенность этих «царьков» сделали имя сатрапов синонимом необузданного в своей власти, ничем не стесняющегося человека. Сатрапы филистимлян получали особое название сурен, которое ошибочно было принято за собственное имя[2][4].

Сатрапы Древнего мира[править]

- Оронт I (Ерванд I) — ахеменидский сатрап и военачальник времён правления династии Ахеменидов. Из династии Ервандидов, правивший в 401 до н. э. — 344 до н. э. в сатрапиях Армения и Мизия.

- Эвагор II — царь Саламина (ок. 360—351 до н. э.), сын царя Никокла. Занимал проперсидскую позицию, за что был изгнан восставшими саламинцами, которые провозгласили царём его племянника Пнитагора. Бежал к Ахеменидам и был назначен сатрапом Сидона, откуда также был изгнан восставшими горожанами. Тайно вернулся в Саламин, где был схвачен и приговорён к смертной казни.

- Мазей — после Великого восстания сатрапов в 361 году до н. э. Мазей стал сатрапом Киликии. Впоследствии Артаксеркс III присоединил к владениям Мазея Заречье.

- Ариобарзан II Ктист — персидский сатрап Понта и царь полунезависимого Понтийского царства (ок. 363 до н. э. — 337 до н. э.).

- Эвмен — личный секретарь царей Македонии Филиппа II и Александра Великого. После смерти Александра стал одним из наиболее известных военачальников периода Первой и Второй войн диадохов.

- Артабаз II — персидский сатрап и военачальник IV века до н. э.

- Тиссаферн — шурин и советник Артаксеркса II, персидский сатрап Лидии, который в 413 году до н. э. заключил союз со Спартой, а после битвы при Кунаксе (401 год до н. э.) приказал убить вождей греческих наёмных войск.

- Ариамн — персидский сатрап Каппадокии, правивший в IV веке до н. э.

Современное значение[править]

В языке XIX—XX веков слово «сатрап» приобрело значение «жестокий начальник, самодур, деспот» — человек, управляющий по собственному произволу[5]. При этом в революционной риторике фигурировало устойчивое выражение «царские сатрапы», которым обозначали любых имперских чиновников — отчего в наше время слово ассоциируется с представлением о ревностном служаке тиранической власти[4].

Примечания[править]

- ↑ Сатрап // Большая советская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.

- ↑ 2,0 2,1 2,2 Сатрапы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890−1907.

- ↑ 3,0 3,1 Сатрапия // БРЭ

- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. — М.: Гос. ин-т «Сов. энцикл.»; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935—1940.

- ↑ Толковый словарь русского языка : 100000 слов, терминов и выражений / Сергей Иванович Ожегов ; под общ. ред. Л. И. Скворцова. — 28-е изд., перераб. — Москва : Мир И образование, 2015. — 1375 с. — ISBN 978-5-94666-657-2

Литература[править]

- Сатрапия // БРЭ

- Сатрап // Большая советская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.

- Сатрапы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890−1907.

| Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Знание.Вики» («znanierussia.ru») под названием «Сатрап», расположенная по следующим адресам:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Знание.Вики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |

|---|