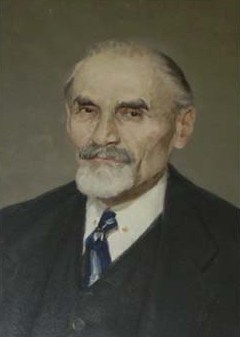

Яков Самойлович Эдельштейн

Яков Самойлович Эдельштейн

- Дата рождения

- 28 августа 1869 года

- Место рождения

- Балаклея, Российская империя

- Место смерти

- Ленинград, Советский Союз

Награды и премии

Яков Самойлович Эдельштейн — российский советский геолог, геоморфолог и географ, основоположник отечественной геоморфологии, крупный исследователь природы различных районов Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии и Урала, организатор высшего географического образования, один из редакторов многотомной «Геологии СССР», доктор геолого-минералогических наук, профессор[1].

Ранние годы[править]

Родился 28 августа 1869 года в Балаклее.

В раннем детстве остался родителей на попечении старшей сестры, поступил в 3-ю харьковскую классическую гимназию.

С 11 лет для заработка стал давать уроки.

В 1889 году окончил гимназию с золотой медалью.

В 1894 году окончил естественное отделение физико-математического факультета Харьковского университета с дипломом I степени. Будучи студентом принимал участие в экскурсиях по Кавказу и в научных гидрогеологических исследованиях Екатеринославской губернии.

Дореволюционная карьера[править]

В 1895 году опубликовал свою первую работу, которая была посвящена изучению гидрогеологических условий Славяносербского уезда.

В 1896—1903 годах работал на Дальнем Востоке по заданиям Российского золотопромышленного общества.В 1896 году работал в Северной Корее и в Южно-Уссурийском крае, в 1897—1901 годах — в районе хребта Сихотэ-Алиня, в 1902 году — в Северной Маньчжурии, в районе хребта Малый Хинган, а в 1903 году — в Мукденской провинции Южной Маньчжурии. На Сихотэ-Алине открыл новый золотоносный район в бассейне реки Тумнин.

Учёному удалось совершить на Сихотэ-Алине существенные геологические и геоморфологические открытия: Эдельштейн обнаружил богатую миоценовую флору в дислоцированных толщах, что позволило установить молодой возраст складчатости хребта; описал обширный лавовый (базальтовый) покров в центральной части хребта. Было сделано много ценных наблюдений над рельефом. Результаты исследований были изложены в ряде печатных работ, где освещены не только месторождения полезных ископаемых, но и общие геологические, геоморфологические и географические особенности хребта Сихотэ-Алинь. За проведенные исследования был награждён Географическим обществом золотой медалью.

В 1904—1907 годах — сотрудник («консерватор») Геологического музея Академии наук, по поручению которого и при содействии Географического и Минералогического обществ изучал геологию Горной Бухары, особенно хребтов Петра Первого, Гармской долины и Дарвазского. В 1904—1906 годах производились полевые исследования, главной целью которых было изучение палеозойских отложений, о которых ранее было мало сведений. Результатам этих исследований учёный посвятил ряд работ, главная из которой — «Верхнепалеозойские слои Дарваза» (1908) — в 1912 году была удостоена Географическим обществом медали им. Н.М. Пржевальского.

Изучал следы древнего оледенения, преимущественно в хребте Петра Первого. Отмечены типичные ледниковые формы: троги, переуглубленные долины, ригели, кары, ледниковые озера, полированные скалы. Выяснилось, что на южных склонах указанного хребта следы оледенения встречаются до уровня около 2 км абсолютной высоты.

В 1909 году эти наблюдения были использованы им при составлении, совместно с А.П. Герасимовым, «Инструкции для изучения следов древнего оледенения», которая была издана Географическим обществом. «Инструкция» была первой обобщающей работой (на русском языке) о ледниковых формах гор. В ней, кроме соответствующих указаний, приведена точная характеристика форм, которая сопровождалась прекрасными фотографиями по Средней Азии, Кузнецкому Алатау и Кавказу. Это первая собственно геоморфологическая работа Эдельштейна.

С 1907 года — геолог (с 1912 года — старший геолог) Геологического комитета, где состоял с небольшими перерывами до 1949 года. Долголетний сотрудник Геологического комитета Эдельштейн был одним из руководящих деятелей этого крупнейшего центра геологии в России. Здесь Эдельштейн участвовал в исследовании золотоносных районов Сибири, в основном в Минусинском крае, вместе с прилегающими районами Кузнецкого Алатау, Западного и Восточного Саяна. Изучению этих районов Эдельштейн посвятил почти 20 лет.

Много сделал для внедрения в работу Геологического комитета геоморфологических исследований, и по исследованию четвертичной геологии, то есть в тех областях науки, где в России наблюдалось заметное отставание.

В 1912 году принимал участие в создании Географического бюро.

В 1916 году принимал участие в создании Высших географических курсов.

Советский период[править]

С 1918 года — проректор по учебной работе Географического института.

В 1925 году — профессор.

С 1925 года — декан географического факультета Ленинградского государственного университета. Руководство Географо-экономическим научно-исследовательским институтом при Географическом факультете ЛГУ.

В 1928 году — председатель Геоморфологической комиссии Географического общества.

В 1929 году по заданию Геологического комитета (тогда Центрального геологоразведочного института) организовал большую экспедицию по изучению рельефа и четвертичных отложений Западно-Сибирской низменности.

В 1930—1938 годах — учёный секретарь Всесоюзного географического общества.

В 1932 году стал одним из организаторов Международной конференции по изучению четвертичных отложений.

В 1936 году — Заслуженный деятель науки РСФСР.

В 1937 году стал одним из организаторов XVII Международного геологического конгресса.

В 1941 году — в эвакуации в Свердловске. Создал и возглавил коллектив географов и геологов по составлению геоморфологической карты Урала.

В 1944—1949 годах возглавлял в ЛГУ две кафедры — геоморфологии и общей геологии.

С 1947 года — член Президиума Географического общества.

Семья[править]

Был женат на Вере Александровне Сементовской, дочери Сементовского-Курилло Александра Максимовича. Удочерил племянницу жены, Зою Сергеевну Сементовскую, написавшую «Книгу для детей, внуков и правнуков».

Репрессии[править]

Эдельштейна обвинили в космополитизме.

31 марта 1949 года был арестован в рамках сфабрикованного «Дела геологов», когда были арестованы ученые-геологи, работавшие над изучением полезных ископаемых в Красноярском крае. Их обвинили во вредительстве.

28 октября 1950 года был приговорён к 25 годам ИТЛ.

21 января 1952 года умер в ленинградской тюремной больнице.

Публикации[править]

- Гидрогеологическое исследование — изучение подземных и родниковых вод — Славяно-Сербского уезда Екатеринославской губернии с приложением заметки о полезных ископаемых. Отчет Гидрогеол. экспед., проф. А. В. Гурова, снаряж. Екатеринославским губ. Земством, вып. 1, II. Харьков, 1895-96.

- Открытие золота в бассейне реки Тумнин (Приморской области). Изв. О-ва горн. инж. СПб., № 4, 1900.

- Геологическое путешествие в хребет Петра Великого в 1904 г. Изв. Имп. Акад. наук. СПб., т. XXII, 1905.

- Верхнепалеозойские слои Дарваза. (Общий очерк). Мат. для геол. России. СПб., т. XXIII, 1908.

- Инструкция для изучения следов древнего оледенения в альпийских странах. (Совместно с А. П. Герасимовым). Изд. Имп. русск. географ. о-во. СПб., вып. 36, 1909.

- Исследования в Минусинском и частично Ачинском уездах. Изв. Геол. ком., т. XXXV, № 1, 1916.

- О горных богатствах Сибири. «Природа», № 3-5, 1922.

- Программа школьных наблюдений по геологии. В сб.: «Программа школьных наблюдений над природой». Пг., 1922.

- Тектоника и полезные ископаемые Сибири. Изв. Геол. ком., т. XLII, № 1, 1923.

- К учению о циклах эрозии. «Почвоведение», № 1-2, 1925.

- Как изучать геологическое строение, устройство поверхности и минеральные богатства края? В сб.: «Кака изучать с вой край?». Л., Изд. Брокгауз-Ефрон, 1925

- Конспект лекций по геоморфологии. Л., 1931.

- Альфред Вегенер (Некролог). Изв. Гос. геогр. о-ва. Л., т. LXIV, № 4-5, 1932.

- Введение в геоморфологию. Изд. ЛГУ, 1932.

- Краткая инструкция для производства геоморфологических наблюдений в поле. ГГУ ЦНИГРИ. Л.-М., 1935.

- Инструкция для геоморфологического изучения и картирования Урала. Изд. Главсевморпуть, Всесоюзн. аркт. ин-т. Л., 1936.

- Основы геоморфологии. Краткий курс. М., Учпедгиз, 1938.

- Основы геоморфологии. Краткий курс. М., Учпедгиз, 1947.

См. также[править]

Источники[править]

- ↑ Российская Еврейская Энциклопедия

- Родившиеся 28 августа

- Родившиеся в 1869 году

- Персоналии по алфавиту

- Родившиеся в Балаклее

- Умершие 21 января

- Умершие в 1952 году

- Умершие в Санкт-Петербурге

- Заслуженные деятели науки РСФСР

- Кавалеры ордена Ленина

- Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени

- Учёные по алфавиту

- Геологи Российской империи

- Географы Российской империи

- Геологи СССР

- Географы СССР

- Геологи России

- Географы России

- Геоморфологи Российской империи

- Репрессированные геологи

- Жертвы борьбы с космополитизмом

- Выпускники Харьковского университета

- Доктора геолого-минералогических наук

- Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета

- Геоморфологи СССР

- Геоморфологи России

- Умершие в местах лишения свободы

- Реабилитированные в СССР

- Посмертно реабилитированные

- Ашкеназы

- Евреи в СССР

- Евреи-геологи