На заре ты её не буди...

«На заре́ ты её не буди́…» — стихотворение Афанасия Афанасьевича Фета, написанное в 1842 году и опубликованное в журнале «Москвитянин». В нём поэт создаёт образ спящей девушки, рождающий у лирического героя сопереживание.

История[править]

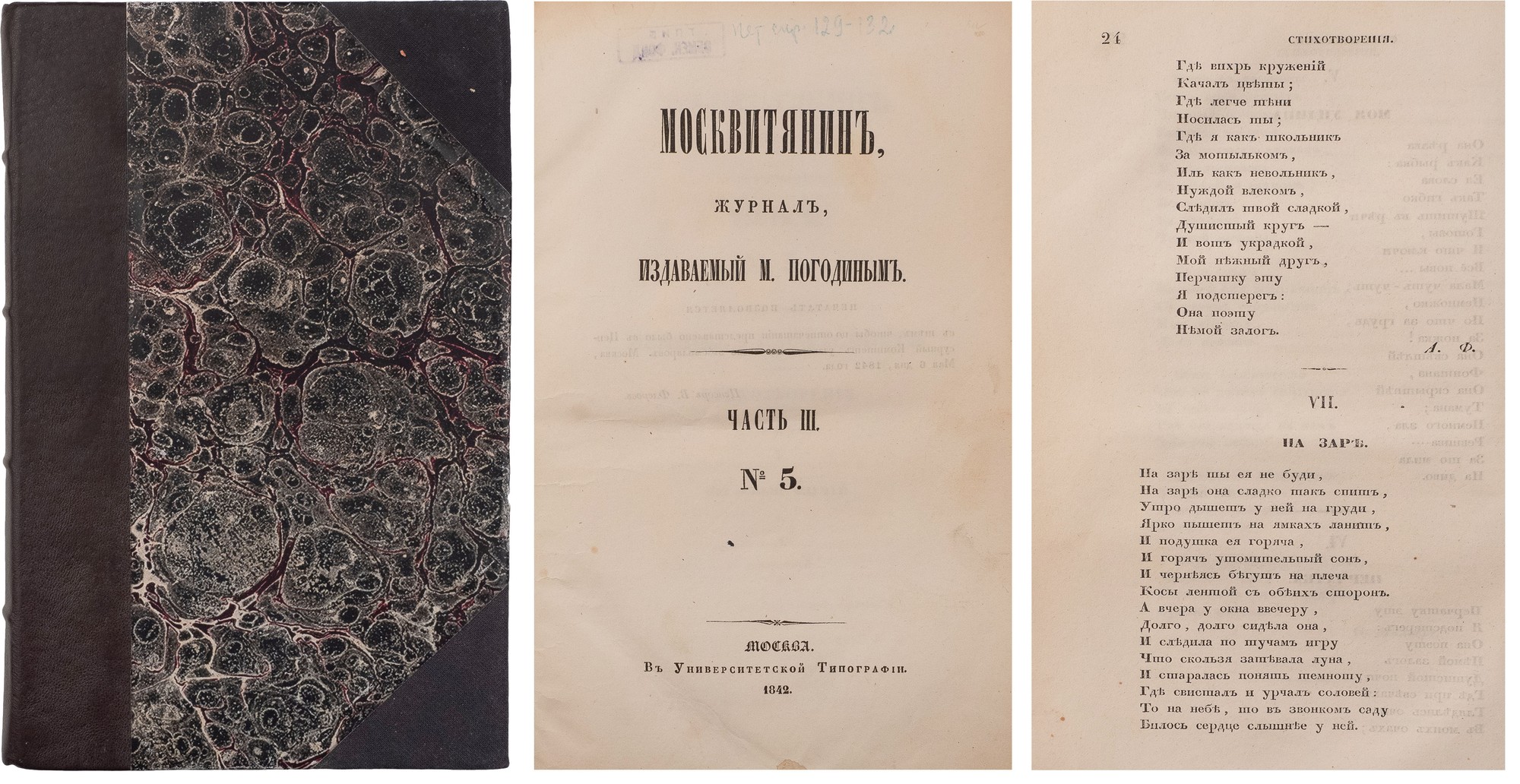

«На заре ты её не буди…» — одно из ранних стихотворений А. А. Фета[1]. Оно было написано в 1842 году и в том же году вышло на страницах пятого номера журнала «Москвитянин» под заголовком «На заре»[2][3]. И. С. Тургенев, который редактировал стихи А. А. Фета для сборника 1856 года, убрал из первоначального варианта четвёртую строфу:

- И старалась понять темноту,

- Где свистал и урчал соловей,

- То на небе, то в звонком саду

- Билось сердце слышнее у ней.

И. С. Тургеневу не понравилось просторечное слово «урчал» и странный, с его сточки зрения, образ сердца, которое бьётся вне груди. Однако, по словам исследователя О. А. Колмаковой, исключённая строфа указывает на более сложное переживание героини, на мучительную работу её души, пытающейся постичь запредельное[4].

В прижизненном сборнике 1863 года стихотворение было издано в составе цикла «Весна»[5][6].

Это было первое из многочисленных произведений поэта, положенных на музыку: А. Е. Варламов в 1842 году написал на эти стихи романс «На заре ты её не буди», который быстро стал популярным[2][1]. Исследователи считают, что на мелодику стихотворения повлияло увлечение поэта цыганским пением[1].

Прототипом героини стихотворения стала девушка Лиза, в которую в студенческие годы был влюблён А. А. Фет. В эту девушку был влюблён и друг поэта Аполлон Григорьев, который запечатлел её образ в биографическом рассказе «Офелия. Одно из воспоминаний Виталина». А. А. Григорьев, как и А. А. Фет, создаёт образ прекрасной и душевно чистой девушки с трагической судьбой, болезненной и хрупкой[1].

С 1842 по 1843 год поэт опубликовал 85 стихотворений в «Москвитянине» и в «Отечественных записках». По словам Бориса Бухштаба, «Фет быстро созрел: некоторые стихотворения, напечатанные в 1842 году, типичны для фетовской манеры и известны до сих пор в числе лучших произведений Фета»[7].

Анализ[править]

Направление и жанр[править]

А. А. Фет считается представителем «эстетического» направления, сторонником идеи «чистого искусства»[8]. Однако поэт, в юности увлекавшийся лирикой немецкого романтизма, в особенности стихами Г. Гейне и И. В. Гёте, усвоил традиционный для романтизма стиль и мотивы (в частности, мотив несчастной и болезненной любви, звучащий в стихотворении «На заре ты её не буди…»)[1]. Жанр произведения — лирическое стихотворение. Монолог лирического героя передаёт не только его собственные переживания, но и чувства героини.

Композиция[править]

Стихотворение состоит из пяти строф. Композиция произведения кольцевая: оно начинается и заканчивается призывом «не буди» и частичным повторением первых и последних двух строк.

По смыслу оно делится на две части:

- в первых двух строфах изображается портрет спящей девушки;

- последние три строфы — рассказ о её душевных переживаниях.

Система образов[править]

Поэт описывает спящую девушку и просит, обращаясь к неизвестному собеседнику, не тревожить её сон:

- На заре ты её не буди,

- На заре она сладко так спит;

- Утро дышит у ней на груди,

- Ярко пышет на ямках ланит.

Сквозной для лирики А. А. Фета мотив дыханья («Утро дышит у ней на груди») трактуется как одно из проявлений жизни и души[5].

- И подушка её горяча,

- И горяч утомительный сон,

- И, чернеясь, бегут на плеча

- Косы лентой с обеих сторон.

Образ раннего утра и предрассветного солнца (заря) в сочетании с красотой девушки создают настроение свежести и безмятежности. Однако во второй строфе сон описывается как «утомительный», а горячая подушка и жар, переходящий в сон, ассоциируются с болезнью или душевным страданием.

- А вчера у окна ввечеру

- Долго-долго сидела она

- И следила по тучам игру,

- Что, скользя, затевала луна.

- И чем ярче играла луна,

- И чем громче свистал соловей,

- Всё бледней становилась она,

- Сердце билось больней и больней.

Ночь в поэзии А. А. Фета — время любовных грёз[9], луна — традиционный признак ночи[5]. Пение соловья в поэтической традиции тоже соотносится с мотивом любви[5]. Однако в последних строках четвёртой строфы особенно явственно звучит мотив страдания, душевной муки. Образ героини загадочен, поэт не раскрывает её мыслей и чувств, но создаёт ощущение глубины её переживаний.

Темы, проблемы и мотивы[править]

Основные темы стихотворения — красота, любовь и страдание.

Литературовед Д. А. Романов отмечает в произведении традиционные для романтизма мотивы[1]:

Предчувствие любви, её ощущение как намёка, невысказанность и невыразимость этого чувства, согретые щемящей теплотой надежды, боязнь её потери.

Основная идея[править]

Стихотворение, по словам Д. А. Романова, выражает «щемящее чувство особой ценности тех недолгих мгновений земного счастья», которые даны человеку на земле[1].

Размер, рифма, средства выразительности[править]

Стихотворение написано трёхстопным анапестом с перекрёстной рифмовкой и исключительно мужскими рифмами.

В стихотворении поэт использовал такие средства выразительности:

- эпитеты: подушка... горяча, горяч утомительный сон;

- метафоры: Утро дышит у ней на груди, / Ярко пышет на ямках ланит; игру, / Что, скользя, затевала луна, играла луна, На ланитах так утро горит;

- олицетворение: бегут на плеча / Косы..., затевала луна, играла луна;

- сравнение: бегут... косы лентой;

- лексические повторы, свойственные народной песне[1]: анафоры На заре ты её не буди, / На заре она сладко так спит; И подушка её горяча, / И горяч утомительный сон, / И, чернеясь, бегут на плеча...; И чем ярче играла луна, / И чем громче свистал соловей...; эпифора: Что, скользя, затевала луна. / И чем ярче играла луна; стык[10] (подхват): ...горяча, / И горяч..., кольцо[11]: Не буди ж ты её, не буди…

- антитезы (контекстуальные антонимы): на заре — ввечеру, сладко — больней, ярче — бледней[1].

Примечания[править]

- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 Романов, 2015.

- ↑ 2,0 2,1 А. Варламов, А. Фет - На заре ты ее не буди (с нотами). a-pesni.org. Проверено 21 января 2025.

- ↑ А. Фет На заре ты её не буди... [первая публикация] // Москвитянин. Ч. 3 : Журнал, издаваемый М. Погодиным. — М.: Университетская тип., 1842. — № 5. — С. 2.

- ↑ Колмакова О. А. Идеи Ю. М. Лотмана о «плохой» и «хорошей» поэзии и формирование литературоведческой компетентности студента-филолога / Отв. редактор С. С. Имихелова // Обучение литературе в контексте культуры : Сборник научных и научно-методических статей. — Улан-Удэ: 2022. — С. 43—52.

- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 Ранчин, 2010.

- ↑ Фет А. А. 1 // Стихотворения. В 2 ч. / К. Солдатенков. — М.: В Тип. Грачёва и комп., 1863. — С. 153.

- ↑ Бухштаб, 1974.

- ↑ Липич Т. И., Липич В. В. Литературно-эстетическая и философская рефлексия А. А. Фета: Взгляд из XXI века // Nomothetika: Философия. Социология. Право. — 2021. — № 3.

- ↑ Константинова С. К. Вербализация концепта «Время» в лирике А. А. Фета // Учёные записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. — 2009. — № 2 (10).

- ↑ Стык — повтор, расположенный в конце одной стихотворной единицы (стиха, строфы) и в начале следующей и связующий их таким образом по схеме: а + в||в + с.

- ↑ Повтор слова или словосочетания в начале и в конце строки или строфы.

Литература[править]

- Бухштаб Б. Я. А. А. Фет. Очерк жизни и творчества. — Л.: Наука, 1974.

- Ранчин А. М. Путеводитель по поэзии А. А. Фета. Учебное пособие / ред. Кутукова Л. В.. — М.: Издательство Московского Университета, 2010. — С. 53―56. — 240 с. — (Школа вдумчивого чтения). — ISBN 978-5-211-05760-9.

- Романов Д. А. Стихотворение А. А. Фета «На заре ты её не буди…»: стилистика романтизма // Русская речь. — 2015. — № 1. — С. 12―18.

Ссылки[править]

- Текст стихотворения на сайте Культура.РФ

Шаблон:Стихотворения Афанасия Фета

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «На заре ты её не буди...», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |