Синтаксический принцип русской пунктуации

Синтакси́ческий при́нцип ру́сской пунктуа́ции, также граммати́ческий при́нцип ру́сской пунктуа́ции — принцип пунктуации, согласно которому знаки препинания являются показателями структурного членения письменной речи[1]. Является ведущим (и генетически первичным[2]) принципом русской пунктуации[3][4], тогда как смысловой и интонационный выступают в качестве хотя и обязательно действующих, но дополнительных[5].

Особенности[править]

Синтаксический принцип является основным принципом русской пунктуации, а знаки препинания, в основе постановки которых лежит данный принцип, являются облигаторными и употребляются в текстах любой стилевой принадлежности. Синтаксические знаки препинания помогают соотнести значимые части текста друг с другом и тем самым облегчить понимание общего смысла текста. При этом знаки препинания, которые поставлены на основе синтаксического принципа, делят предложения на грамматически значимые отрезки вне зависимости от конкретного лексического значения самих отрезков[1].

История[править]

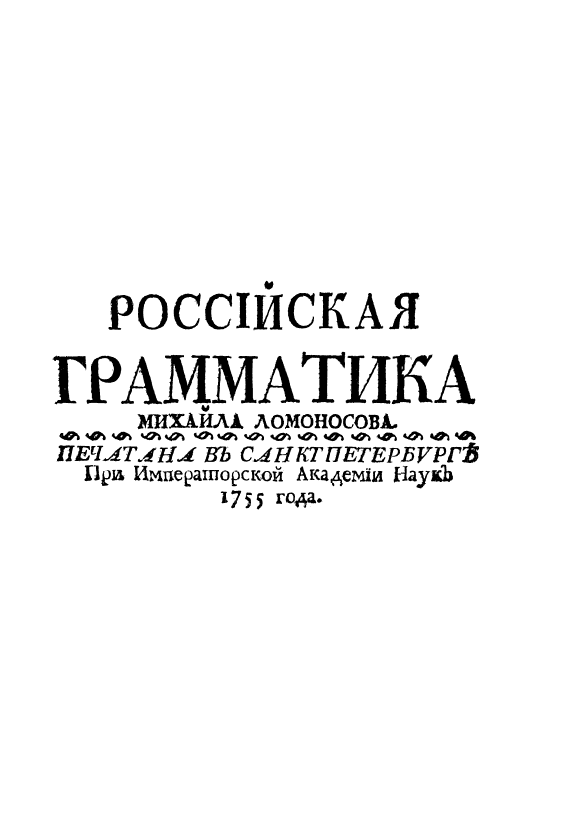

В «Российской грамматике» (1755) М. В. Ломоносов впервые подвёл теоретический фундамент под практику пунктуации и дал краткий перечень пунктуационных правил, сформулировав их прежде всего на грамматической основе. Синтаксический принцип развил Я. К. Грот («Русское правописание»), который писал, что с помощью пунктуационных знаков устанавливается «бо́льшая или меньшая связь между предложениями, а отчасти и между членами предложения»[6], создаются условия для лучшего понимания письменной речи[1].

Синтаксические знаки[править]

К грамматическим знакам препинания относят[1]:

- знаки конца предложения: точка отграничивает одно предложение от следующего за ним другое предложение (например, «Идти ему было немного; он даже знал, сколько шагов от ворот его дома: ровно семьсот тридцать. Как-то раз он их сосчитал, когда уж очень размечтался» (Ф. Достоевский)), восклицательный знак — для выражения изумления, сильного чувства, волнения и тому подобного (например, «Это уж всего сквернее! Вот эдакая какая-нибудь глупость, какая-нибудь пошлейшая мелочь, весь замысел может испортить!» (Ф. Достоевский)), вопросительный знак — для выражения вопроса или сомнения (например, «Ну зачем я теперь иду? Разве я способен на это? Разве это серьёзно?»(Ф. Достоевский)) и др.;

- знаки, разделяющие части сложного предложения: например, Он Шаблон:Дважды подчёркнуто, и медсестра каждые полчаса Шаблон:Дважды подчёркнуто ему стакан с водой. (запятая разделяет части сложносочинённого предложения); «Должно быть, молодой человек взглянул на неё каким-нибудь особенным взглядом, потому что и в её глазах мелькнула вдруг опять прежняя недоверчивость» (запятая отделяет главную часть сложноподчинённого предложения от придаточной);

- знаки, выделяющие в составе простого предложения различные конструкции, которые не связаны с ним грамматически (вводные и вставные конструкции, обращения, междометия): например, «Приду, приду я вновь, мой милый домосед, // С тобою вспоминать беседы прежних лет» (А. Пушкин); «Я вам, Алена Ивановна, может быть, на днях, ещё одну вещь принесу… серебряную… хорошую… папиросочницу одну… вот как от приятеля ворочу…» (Ф. Достоевский); «К счастью, эпиграммы на него у меня ещё не было» (А. Битов);

- знаки, отделяющие однородные члены (например, «Но останавливаться на лестнице, слушать всякий вздор про всю эту обыденную дребедень, до которой ему нет никакого дела, все эти приставания о платеже, угрозы, жалобы, и при этом самому изворачиваться, извиняться, лгать, — нет уж, лучше проскользнуть как-нибудь кошкой по лестнице и улизнуть, чтобы никто не видал» (Ф. Достоевский); «Вскоре после маленькой княгини вошёл массивный, толстый молодой человек с стриженою головой, в очках, светлых панталонах по тогдашней моде, с высоким жабо и в коричневом фраке» (Л. Толстой));

- знаки, которые выделяют приложения или определения, выраженные причастным оборотом или прилагательным с зависимыми словами, если они стоят после определяемого слова или отъединены от него другими членами предложения (например, «Квартирная же хозяйка его, у которой он нанимал эту каморку с обедом и прислугой, помещалась одною лестницей ниже, в отдельной квартире, и каждый раз, при выходе на улицу, ему непременно надо было проходить мимо хозяйкиной кухни, почти всегда настежь отворённой на лестницу» (Ф. Достоевский) — запятой отделяется причастный оборот после определяемого слова).

Примечания[править]

- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 Русский язык. Школьный энциклопедический словарь, 2013, с. 60—61

- ↑ Акимова Г. Н. Новое в синтаксисе современного русского языка: Учеб. пособие. М.: Высшая школа, 1990. С. 147.

- ↑ Дивакова М. В. Принципы пунктуации и нормы синтаксических построений русского литературного языка первой трети XX века: На материале произведений поэтов и писателей XX века: диссертация … кандидата филологических наук: 10.02.01. Москва, 2005. 209 с.

- ↑ Валгина Н. С. Русская пунктуация. Принципы и назначение. М., 1979.

- ↑ Фоминых Б. И. Современный русский язык: синтаксис сложного предложения: Учебное пособие для бакалавриата. Часть II. М., 2013. С. 106.

- ↑ См. Грот Я. К. Русское правописание. 22-е изд. М., 1916.

Литература[править]

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Синтаксический принцип русской пунктуации», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |