Яломанское городище

| Крепость | |

| Яломанское городище | |

|---|---|

Остатки городища | |

| Местоположение | Республика Алтай |

| Дата основания | VIII–IX вв. н. э. |

| Состояние | разрушена |

Ялома́нское городи́ще (также Ялома́нская кре́пость) — древнее фортификационное сооружение, крупный археологический памятник, расположенный в Онгудайском районе Республики Алтай в устье реки Большой Яломан. Является единственным известным укреплённым городищем эпохи средневековья на территории Центрального Алтая и объектом культурного наследия федерального значения.

Географическое положение[править]

Памятник расположен в устье реки Большой Яломан при её впадении в Катунь, на правобережном мысу, ориентированном с северо-востока на юго-запад, в пределах остепнённой горной долины Центрального Алтая[1]. Городище занимает песчаную террасу высотой 30 метров над уровнем реки Катунь. Размеры плато составляют 300 на 400 метров, при этом максимальные границы территории городища достигали 500 × 150 метров.

Укреплённое поселение защищено естественными препятствиями: с двух сторон его ограничивают крутосклонные обрывы долин рек Большой Яломан и Катунь. Горная долина заключена между отрогами хребтов Салджар (восточная граница) и Теректинского (западная граница). Расстояние до ближайших североалтайских городищ составляет около 130 километров по прямой линии. Сложный рельеф участка долины Катуни между памятниками создавал значительные транспортные и коммуникационные затруднения[2].

Описание памятника[править]

Оборонительные стены[править]

Система укреплений Яломанского городища демонстрирует высокий уровень фортификационного искусства.

На восточной стороне, обращённой к Катуни, дополнительные оборонительные сооружения отсутствуют, что объясняется естественной защищённостью этого участка крутыми речными обрывами.

На западной и северной сторонах зафиксированы остатки крепостной стены, конструкция которой повторяла естественный рельеф местности[3].

Наиболее хорошо сохранившиеся остатки оборонительных сооружений находятся с южной стороны. Здесь фиксируется:

- Грунтовый вал высотой около 2 метров в современном состоянии[4];

- ров шириной приблизительно 6 метров и глубиной около 1 метра[4];

- в развале стены обнаружены каменные блоки, что по мнению И. Л. Кызласова, указывает на наличие каменной облицовки[5].

Конструктивные особенности

Археологические исследования показали, что на северо-западной кромке мыса крепостная стена представляла собой сложную инженерную конструкцию. Она состояла из системы бревенчатых секций, выполненных в виде срубов, которые заполнялись булыжником, щебнем и землёй. Деревянные секции местами сочетались с каменными связующими кладками[6]. По мнению исследователей, стена первоначально имела каменную облицовку, что нетипично для других алтайских памятников данной категории.

Въездные ворота[править]

Исследователи, обследовавшие городище, выделяют двое ворот[7]:

- Катунские ворота — со стороны Катуни на северном конце мыса, имели специально насыпанный подъезд;

- Яломанские ворота — со стороны Большого Яломана, с западной стороны.

Возможно ворота были защищенны башнями[7].

Внутренняя застройка[править]

Во внутренней части городища зафиксированы многочисленные округлые каменно-земляные платформы, представляющие собой плоские всхолмления с усечённой вершиной. Эти структуры располагаются упорядоченными рядами, ориентированными в направлении северо-восток — юго-запад. Вариативность размеров объектов в сочетании с их планомерным размещением указывает на существование единой градостроительной концепции при освоении территории поселения. Археологические данные позволяют предполагать наземный характер построек — деревянные срубные конструкции либо сборно-разборные сооружения[8]. Масштабные археологические исследования, необходимые для детальной реконструкции пространственной организации памятника, пока не проводились.

Датировка и культурная принадлежность[править]

Хронологические рамки[править]

Яломанское городище может датироваться широким хронологическим диапазоном — от гунно-сарматского времени до периода средневековья[4] . По остаткам каменной облицовки основания стены памятник был датирован И. Л. Кызласовым не позднее VIII века нашей эры[9][10].

Культурные особенности[править]

Яломанская крепость относится к населению с принципиально иной строительной и культурной традицией по сравнению с укреплениями Северного Алтая и предгорий. Памятник был построен не по местной, а по пришлой строительной технологии и стоит особняком как среди алтайских памятников данной категории, так и в группе мысовых укреплений. Типичные для киданьских[к. 1] Булан-Кобинского панциря и монгольских городищ строительные материалы на памятнике не зафиксированы, что исключает его принадлежность к этим культурным традициям.

Связь с торговыми путями[править]

От городища вверх по долине Большого Яломана проходил древний путь, по которому через Теректинский хребет можно было попасть в Уймонскую долину и далее в Рудный Алтай. Часть исследователей связывают строительство Яломанской крепости с торговыми путями, проходящими через Алтай[7]:

- крепость не случайно располагалась в узком месте на древней караванной дороге, соединяющей Южную Сибирь с Центральной Азией;

- И. Л. Кызласов считает, что крепость является руинами одной из торговых станций, располагавшихся на Алтае;

- Чевалков Л. М. связывает Яломанскую крепость с деятельностью Великого Шёлкового пути, одна из ветвей которого во время существования Тюркских каганатов проходила через Алтай[11]

Фортификационный комплекс[править]

Чевалков Л. М. предположил, что Яломанская крепость вместе с крепостями Бичикту-Кая и Булухту-Кообы представляли единый фортификационный комплекс — триангуляцию, предназначенную для обороны и охраны торговых путей в период существования Тюркских каганатов.

История исследований[править]

Ранний период

Первые достоверные сведения и легенды о старинных алтайских укреплениях можно найти в работах исследователей конца XIX — начала XX века: Н. М. Ядринцева, В. И. Верещагина, М. Швецовой[12].

Современные исследования

В начале 1980-х годов С. В. Неверовым было открыто Яломанское городище. На территории памятника исследователем заложено несколько раскопов, включая траншею через фортификационные сооружения напольной стороны.

В конце 1980-х годов В. А. Могильников предположил, что городище является средневековым городищем-убежищем и классифицировал объект как опорный пункт «кыргызского владычества на Алтае»[13].

Исследовательские программы XXI века

В 2001 году городище обследовалось тремя экспедициями:

- экспедиция ГАГУ под руководством В. И. Соёнова — составлено описание памятника, осуществлена фотофиксация городища и мест разрушений;

- экспедиция ИА РАН под руководством И. Л. Кызласова — произведены замеры, отмечены топографические особенности и специфика фортификационных сооружений;

- экспедиция АлтГУ под руководством А. А. Тишкина — в 2002 году отмечено аварийное состояние части памятника.

Археологические находки[править]

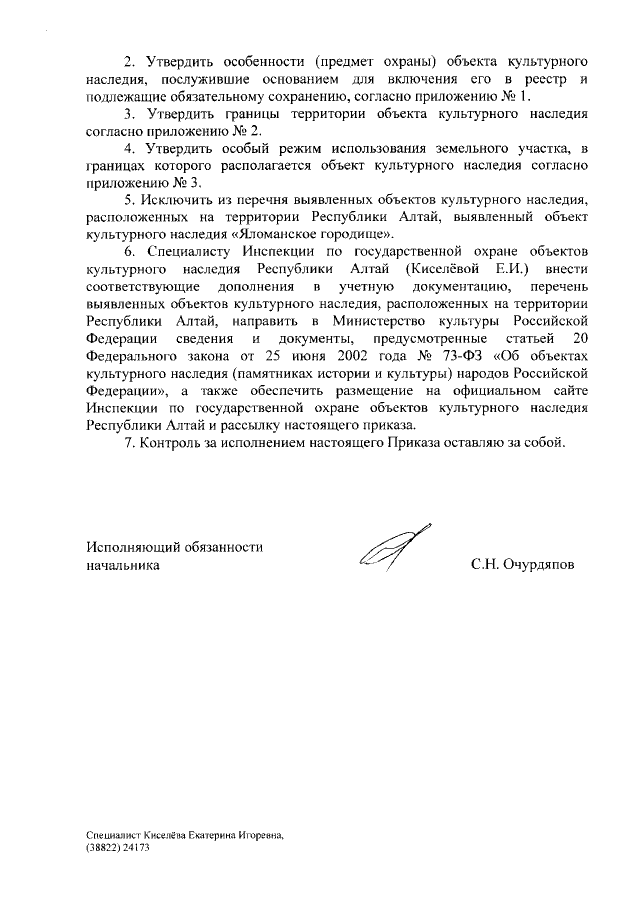

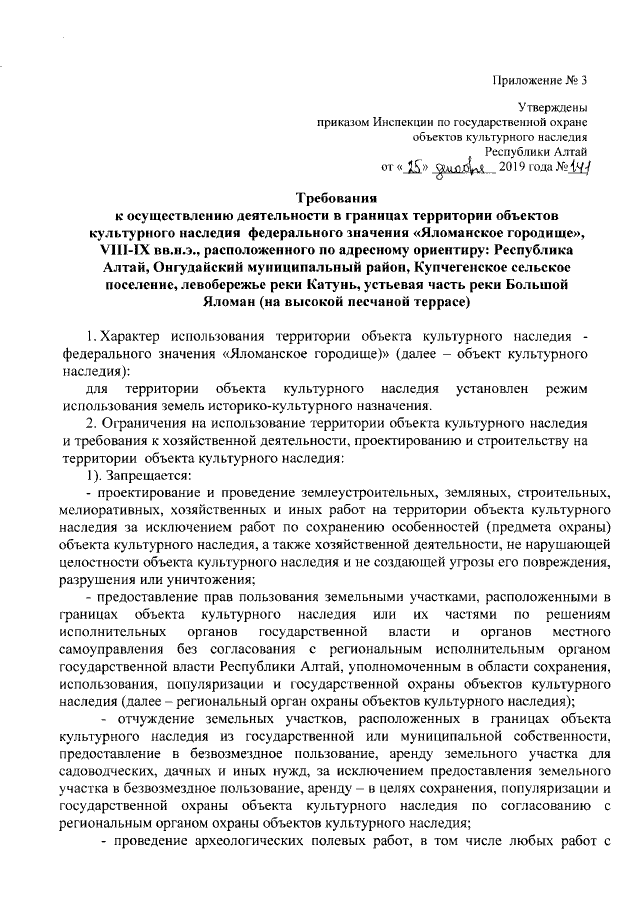

Единственной известной находкой с территории Яломанского городища остаётся фрагмент куранта зернотёрки, обнаруженный в 2001 году на краю крутого склона в юго-западном секторе памятника[14].

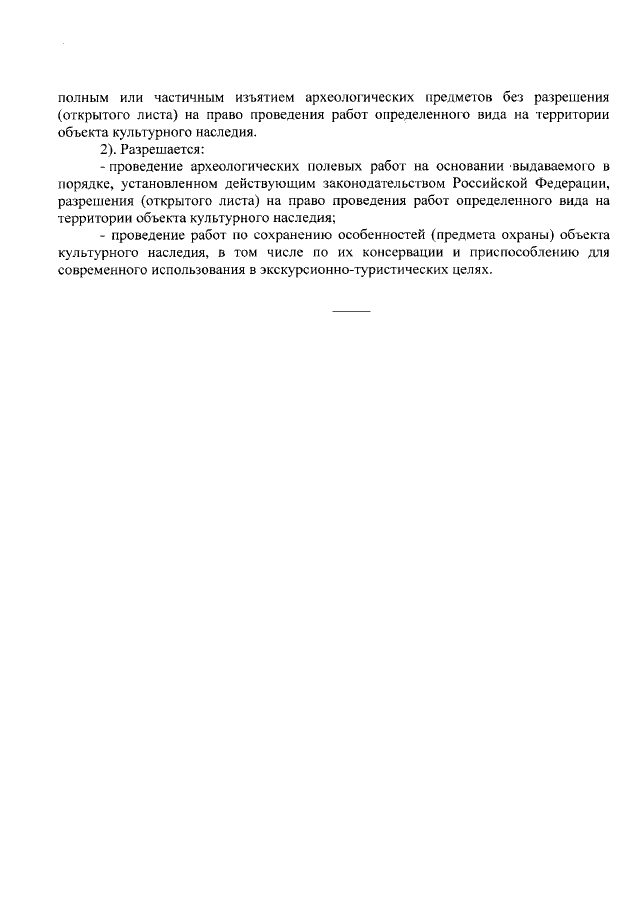

В 2008 году экспедицией Алтайского государственного университета при раскопках близлежащего памятника Яломан-II была зафиксирована редкая находка древнего оборонительного вооружения — целый булан-кобинский панцирь размерами 90×23 см[15] .

Курант зернотёрки в стенке оврага на площади Яломанского городища[16]

Рисунок куранта зернотёрки с Яломанского городища[16]

Пластины и крепления ламеллярного[к. 2] Булан-Кобинского панциря

Современное состояние[править]

Археологический объект подвергается интенсивной деградации вследствие комплексного воздействия природных и антропогенных факторов. Критическое состояние отдельных участков обусловлено эрозионными процессами, приводящими к формированию овражно-балочной сети и активизации склоновых процессов. Техногенное воздействие связано с прокладкой транспортных коммуникаций (Чуйский тракт), сооружением линий электропередач и иной хозяйственной деятельностью[17][18].

Наиболее существенные разрушения зафиксированы в юго-западном секторе памятника при строительстве автомобильной магистрали. Восточный край террасы подвержен постоянному абразионному воздействию реки Катунь, что привело к полной утрате фортификационных структур на данном участке[18].

Основные угрозы включают[7]:

- разрушение поверхности специально насыпанного подъезда со стороны Катуни при прокладке дороги к берегу;

- неконтролируемый заезд транспорта на территорию памятника;

- деформация верхнего слоя и образование колейности;

- продолжающееся естественное разрушение из-за осыпи песка и гравия на обрыве в юго-западном секторе.

Туристическое значение[править]

На современном этапе, в связи с тем что обнаружение остатков крепости относится к XXI веку и исследования ещё не завершены, специальных обзорных площадок для ознакомления с памятником не создано. Тем не менее, с площадки, на которой располагалась крепость, открывается великолепный обзор окружающей местности.

Охранный статус[править]

В 2019 году выявленный объект культурного наследия «Яломанское городище» включён в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия федерального значения.

Приказ Инспекции по государственной охране объектов культурного наследия Республики Алтай от 25.12.2019 № 141 «О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Яломанское городище», VIII—IX вв.н. э., расположенного по адресу (местонахождение): Республика Алтай, Онгудайский муниципальный район, Купчегенское сельское поселение, левобережье реки Катунь, устьевая часть реки Большой Яломан (на высокой песчаной террасе) в качестве объекта культурного наследия федерального значения по виду «памятник»[19].

Транспортная доступность[править]

Поворот к Яломанскому городищу находится на 693-м километре Чуйского тракта. Просёлочная дорога уходит налево в северо-восточном направлении к месту расположения фортификационного сооружения[18] .

Памятник расположен в 9 километрах к юго-востоку от села Купчегень Онгудайского района Республики Алтай, в 1,5 километрах к северу от села Малый Яломан и в 5 километрах к востоку от села Большой Яломан[18]. Расстояние от Горно-Алтайска — 261 км.

Доступ к территории городища осуществляется по полевой дороге, завершающейся на кромке террасы. В проксимальной части мыса дорога проходит по узкому сохранившемуся участку террасы. Расстояние от развилки автодорог (Чуйский тракт — полевая дорога и шоссе на село Большой Яломан) до линии «ров-вал» составляет 210 метров[18].

Научное значение[править]

Яломанское городище представляет исключительный интерес для понимания процессов урбанизации в кочевых обществах Южной Сибири. Памятник демонстрирует высокий уровень фортификационного искусства и свидетельствует о существовании развитой системы укреплённых поселений на территории Горного Алтая в эпоху средневековья. Исследование городища вносит важный вклад в понимание роли Великого шёлкового пути в истории региона и процессов культурного взаимодействия между кочевыми и оседлыми народами Евразии.

Примечания[править]

- Комментарии

- Источники

- ↑ Соёнов В. И. Древние крепости Алтая // Археология и этнография Алтая. — Горно-Алтайск, 2003. — С. 45-52.

- ↑ Кызласов И. Л. Городища и укрепления Южной Сибири // Российская археология. — 2005. — № 2. — С. 43-58.

- ↑ Тишкин А. А., Горбунов В. В. Исследования фортификационных сооружений Яломанского городища // Древности Алтая. — Горно-Алтайск, 2003. — № 11. — С. 134—142.

- ↑ 4,0 4,1 4,2 Соенов, Денис Васильевич Городища Алтая - автореферат и диссертация по истории. Скачать бесплатно полный текст автореферата диссертации на тему Археология. рус.. Проверено 31 августа 2025.

- ↑ Кызласов И. Л. Исследования средневековых памятников Алтая

- ↑ Тишкин А. А. Результаты исследований на Яломанском городище // Теория и практика археологических исследований. — Барнаул, 2003. — Вып. 1. — С. 89-95.

- ↑ 7,0 7,1 7,2 7,3 Яломанская крепость - Алтай Туристский. Туристический портал рус.. Проверено 30 августа 2025.

- ↑ Соёнов В. И. Полевые каменные фортификационные сооружения Горного Алтая // Известия Алтайского государственного университета. 2010. № 4-1. С. 233—235

- ↑ Кызласов И. Л. К датировке Яломанского городища // Проблемы археологии и этнографии Южной Сибири. — Барнаул, 2006. — С. 67-73

- ↑ Кызласов И. Л. Датировка алтайских крепостей

- ↑ Чевалков Л. М. Крепость в долине реки Яломан // Изучение историко-культурного наследия народов Южной Сибири. Сборник научных трудов. Горно-Алтайск, 2006. С. 173—180

- ↑ Ядринцев Н. М. Древние памятники в Сибири // Записки Русского географического общества. — СПб., 1885. — Т. XI. — С. 203—215.

- ↑ Могильников В. А. Кыргызы на Алтае // Археология и этнография Алтая. — Горно-Алтайск, 1988. — С. 156—163.

- ↑ Соёнов В. И. Находки с Яломанского городища // Древности Алтая. — Горно-Алтайск, 2002. — № 9. — С. 78-82.

- ↑ На Алтае найден панцирь воина предтюркского времени (Газета.Ru Новости) рус.. Проверено 31 августа 2025.

- ↑ 16,0 16,1 Соенов В.И., Соенов Д.В., Константинов Н.А. Древние городища Алтая рус.. Проверено 31 августа 2025.

- ↑ Тишкин А. А. Состояние археологических памятников Алтая // Проблемы сохранения культурного наследия. 2002

- ↑ 18,0 18,1 18,2 18,3 18,4 Яломанское городище (крепость) в центральном Алтае: опыт современного картографирования – тема научной статьи по истории и археологии читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка рус.. Проверено 31 августа 2025.

- ↑ Приказ Инспекции по государственной охране объектов культурного наследия Республики Алтай от 25.12.2019 № 141 ∙ Официальное опубликование правовых актов рус.. Проверено 1 сентября 2025.

Литература[править]

- Кызласов И. Л. Каменные твердыни Саяно-Алтая (ландшафтно-планиграфические особенности) // Древности Сибири и Центральной Азии. Сборник научных трудов. Горно-Алтайск: ГАГУ, 2014. № 7(19). С. 156—173.

- Маркс А. В. Исследование каменных оборонительных сооружений Центрального Алтая // Современные проблемы древних и традиционных культур народов Евразии. Красноярск: Изд-во СФУ, 2014. С. 178—180.

- Могильников В. А. Древнетюркские курганы Кара-Коба-1// Проблемы изучения древней и средневековой истории Горного Алтая. Горно-Алтайск: ГАНИИИЯЛ, 1990. С. 137—185.

- Соенов В. И. Яломанское городище // Алтай — сокровище культуры. Наследие народов Российской Федерации. 2004. № 4. С. 124—125.

- Соенов В. И., Соенов Д. В., Константинов Н. А. Древние городища Алтая. Горно-Алтайск: ГАГУ, 2016. 244 с.[1]

- Соенов Д. В. Городища Алтая и северных предгорий // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 10-1. с. 173—176.

- Тишкин А. А. Крепостные сооружения в Горном Алтае // Мир Центральной Азии. Археология. Этнология: Материалы международной научной конференции. Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 2002. С. 61-67.

- Тишкин, А. А. Культурно-хронологические комплексы Яломанского археологического микрорайона (Центральный Алтай) // Труды VI (XXII) Всероссийского археологического съезда в Самаре. Том II. Самара: Самарский государственный социально-педагогический университет, 2020. С. 358—360.

- Тишкин А. А., Свойский Ю. М., Зиганшина А. А., Романенко Е. В. Картографирование Яломанского городища (крепости) в Центральном Алтае // Археология и геоинформатика. Пятая Международная конференция. Тезисы докладов. М.: ИА РАН, 2021. С. 104.

- Чевалков Л. М. Крепость в долине реки Яломан // Изучение историко-культурного наследия народов Южной Сибири. Горно-Алтайск: АКИН, 2006. -Выпуск3-4. С. 173—180.

Ссылки[править]

- Ламеллярный панцирь IV—V вв. н. э. из археологического комплекса Яломан-ii на алтае

- Яломанское городище (крепость) в центральном Алтае: опыт современного картографирования

- Яломанское городище на сайте музея АлтГУ

- Яломанское городище стало объектом культурного наследия федерального значения

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Яломанское городище», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |

![Курант зернотёрки в стенке оврага на площади Яломанского городища[16]](https://dg.cyclowiki.org/images/7/7c/%D0%AF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_2.jpg)

![Рисунок куранта зернотёрки с Яломанского городища[16]](https://dg.cyclowiki.org/images/2/2f/%D0%AF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_1.jpg)

![Пластины и крепления ламеллярного[к. 2] Булан-Кобинского панциря](https://dg.cyclowiki.org/images/6/67/%D0%AF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_4.jpg)