Государственный институт художественной культуры (ГИНХУК)

| Государственный институт художественной культуры | |

|---|---|

(ГИНХУК) | |

| |

| Год основания |

1923 |

| Дата закрытия |

1926 |

| Директор |

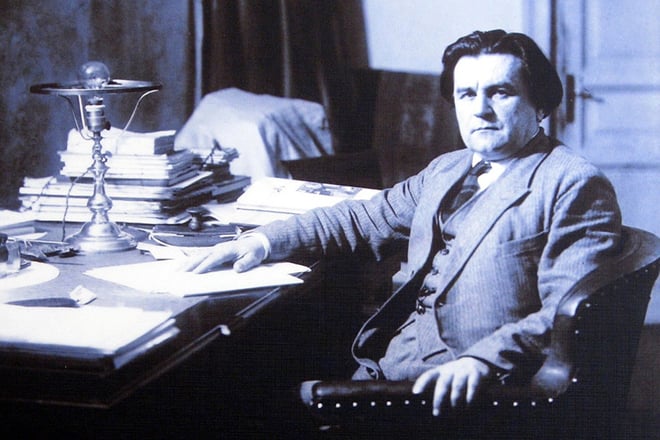

К. С. МалевичдиректорГосударственный институт художественной культуры |

| Юридический адрес |

Ленинград, пл. Воровского, 9/2 |

Государственный институт художественной культуры (ГИНХУК) — экспериментальное научное учреждение «левого» направления, существовавшее в середине 1920-х годов в Петрограде-Ленинграде и занимавшееся вопросами теории и истории художественной культуры в приложении к новейшим течениям в искусстве.

История[править]

В 1918 году национализированное здание бывшего особняка Мятлевых на пл. Воровского (ныне Исаакиевская пл.), 9/2 было передано Наркомату Просвещения, который разместил в нём отдел изобразительных искусств (ИЗО) Наркомпроса, сосредоточившего в своих руках работу по формированию «нового» искусства. Работой отдела руководили известные деятели русского авангарда и будущие сотрудники ГИНХУКа, в том числе Н. Н. Пунин, К. С. Малевич и др.

Здесь же вскоре был основан Музей художественной культуры. В комиссию по организации музея вошли художники Н. И. Альтман, А. Е. Карев и скульптор А. Т. Матвеев. Первое заседание Комиссии состоялось 5 декабря 1918 года. На нем был выработан список художников, чьи произведения предполагалось приобрести для будущего музея. Список состоял из 143 представителей русского авангарда, включая и всех будущих сотрудников ГИНХУКа: К. С. Малевича, М. В. Матюшина, П. А. Мансурова, В. Е. Татлина, П. Н. Филонова и др.

Музейная конференция в феврале 1919 года поддержала организацию нового Музея художественной культуры и предложенную концепцию музея. Под размещение музея были отведены залы бывшего особняка Мятлевых на Исаакиевской площади. Руководить организацией музея было поручено Н. И. Альтману.

Живописный отдел Музея художественной культуры открылся 3 апреля 1921 года. Несколько позже в Музее были открыты отделы рисунка, иконы и художественной промышленности. С 1922 года при Музее началась систематическая исследовательская работа.

Предложение преобразовать Музей художественной культуры в «Институт исследования культуры современного искусства» внес от «группы левых художников» П. Н. Филонов в докладе, прочитанном 9 июня 1923 года на музейной конференции в Петрограде. По мнению «левых», создания исследовательского института требовала сама логика развития искусства, поскольку за годы существования левые течения прошли путь весьма показательной эволюции, изменившей облик современного искусства: от кубизма, через увлечения которым прошли многие русские мастера авангарда, футуризма и неопримитивизма к идеям «аналитического искусства» П. Н. Филонова, супрематизму К. С. Малевича, конструктивизму В. Е. Татлина и идеям нового «пространственного реализма», основанного на системе «расширенного смотрения» М. В. Матюшина.

Новые тенденции нуждались в теоретическом обосновании, между тем как художественная критика по мнению «левых» была не подготовлена к объективному восприятию современных художественных процессов.

Инициатива «левых» художников была одобрена и в октябре 1923 года при музее (с 15 августа 1923 года директором Музея художественной культуры был К. С. Малевич)[1] начинают функционировать исследовательские отделы, а ровно через год в октябре 1924 МХК официально получает статус научного учреждения — «Института художественной культуры» (утверждён Совнаркомом в качестве государственного учреждения и получил слово Государственный в названии с февраля 1925 года). Директором института был назначен К. С. Малевич.

В декабре 1926 года часть отделов ГИНХУК были переданы в состав Государственного института истории искусств, располагавшегося в соседнем здании на Исаакиевской площади. Как самостоятельное исследовательское учреждение ГИНХУК прекратил существование. Считается, что поводом к закрытию института послужила отчётная выставка ГИНХУК, открывшаяся 30 мая 1926 года, подвергнутая резкой критике в статье Г. С. Гингера (псевдоним Г. Серый) «Монастырь на госснабжении», опубликованной 10 июня в газете «Ленинградская правда».

Научная работа[править]

Общее и научное руководство институтом, включая кадровую политику, осуществлял К. С. Малевич.

В ноябре 1919 года К. С. Малевич приехал в Витебск по приглашению ректора Народной художественной школы для руководства живописной мастерской. Вскоре вокруг него объединились ученики: Л. М. Лисицкий. Е. М. Магарил, Н. М. Суетин, Л. М. Хидекель, И. Г. Чашник, Л. А. Юдин и другие, образовавшие группу «Посновис» (Последователи нового искусства; с февраля 1920 года — «Уновис» — Утвердители нового искусства).

В конце 1922 года после трёхлетнего пребывания в Витебске К. С. Малевич вернулся в Петроград, привезя с собою большую группу учеников. Именно они вскоре составили основу ГИНХУКа. По мнению К. С. Малевича, с появлением супрематизма цикл живописного развития завершился. Искусство после «квадрата» перестало давать новые формы, поэтому живопись могла существовать только как предмет изучения.

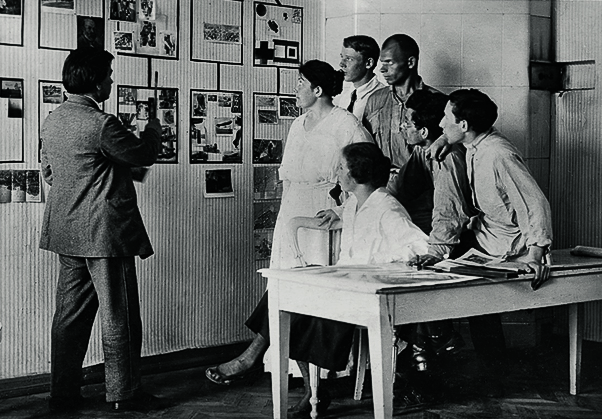

Всесторонним «препарированием» изобразительного искусства в ГИНХУКе занимались пять исследовательских отделов:

- Формально-теоретический отдел (позже переименованный в Отдел живописной культуры) во главе с К. С. Малевичем, сотрудники И. Г. Чашник, Л. М. Хидекель, Л. А. Юдин, Н. М. Суетин, В. М. Ермолаева, практиканты и аспиранты В. В. Стерлигов, К. И. Рождественский, А. А. Лепорская, Е. М. Рояк и другие. Секретарь отдела А. А. Лепорская.

- Отдел органической культуры во главе с М. В. Матюшиным, сотрудники Б. В. Эндер, Г. В. Эндер, М. В. Эндер, Н. И. Гринберг, аспиранты и практиканты В. Э. Делакроа, Н. И. Костров, Е. М. Магарил, Е. С. Хмелевская и другие.

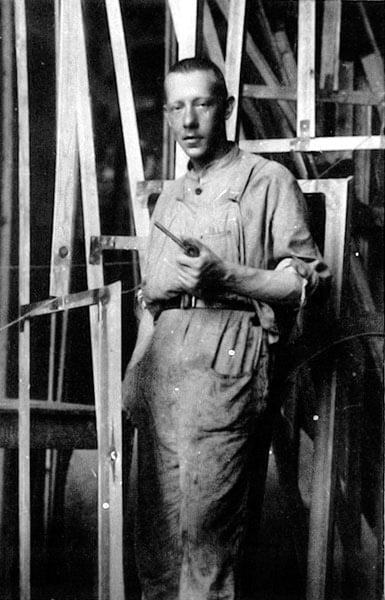

- Отдел материальной культуры во главе с В. Е. Татлиным (до осени 1925 г., затем отделом руководил Н. М. Суетин), сотрудники Н. А. Хапаев, Е. А. Некрасов и др.

- Отдел общей методологии (первоначально — Отдел общей идеологии) во главе с П. Н. Филоновым (октябрь-ноябрь 1924 года), с июня 1925 года — Н. Н. Пунин).

- Отдел техники живописи (позднее переименован в Экспериментальный отдел) во главе с П. А. Мансуровым).

Внештатным фонологическим отделом заведовал И. Г. Терентьев.

В каждом отделе были штатные сотрудники и практиканты. В 1925—1926 годах в штате ГИНХУКа было около тридцати человек. При институте функционировал Музей живописной культуры.

В отделе живописной культуры исследовали живопись пяти направлений: импрессионизм, сезанизм, кубизм, футуризм и супрематизм. Сотрудники отдела искали «живописные элементы», свойственные каждому из этих направлений, тем самым развивая теорию «прибавочного элемента», созданную К. С. Малевичем и объясняющую механизм смены одного течения в искусстве другим: «Как только в живописном произведении одного состояния начинает встречаться элемент другого состояния, так целое произведение перестраивается и приближается к строению системы, элемент которой зародился или прибавился».

Объектом изучения были не только живописные системы, но и сами художники. Не случайно К. С. Малевич называл свой исследовательский метод «психобактериологией». Информацию о «живописном поведении» художника учились считывать с создаваемых холстов, дополняя полученные данные опросами и испытаниями. Художник при этом уподоблялся пациенту, которого нужно всесторонне обследовать, определив его склонности и возможности, после чего поставить «диагноз» и назначить «лечение».[2] Таким подходом к обучению художников, основанному «на знании живописных явлений в целом вне зависимости от рамок индивидуального толкования отграниченных мастеров-преподавателей», предлагалось заменить «устаревшую» систему классического художественного образования.

В целом, основной задачей деятельности института, сформулированной К. С. Малевичем, была выработка «универсальной художественной методологии». Работа над ней шла как в теоретическом, так и в практическом плане. Результаты этих исследований имели выход в производство (текстиль, мебель, графика) и в сферу преподавания искусства (создание методики обучения). Новаторские изыскания ГИНХУК оказали заметное влияние на развитие изобразительного и прикладного искусства XX века.

Примечания[править]

Литература[править]

- Жадова Л. А. Государственный институт художественной культуры (ГИНХУК) в Ленинграде // Проблемы истории советской архитектуры: Сборник научных трудов. М.: 1978, № 4. С.25—28.

- Живопись 20-30-х годов. СПб.: Художник РСФСР. 1991.

- Карасик И. Н. Музей в музее. Русский авангард из коллекции Музея художественной культуры в собрании Государственного Русского музея. СПб.: Государственный Русский музей. 1998.

- Карасик И. Н. Современная нам форма в искусстве — исследовательский институт… // Каталог «В круге Малевича». СПб., 2000.

- Ковтун Е. Ф. Роль «Тайная пружина». Павел Мансуров и организация ГИНХУКа // Поэзия и живопись: Сборник трудов памяти Н. И. Харджиева / Составление и общая редакция М. Б. Мейлаха и Д. В. Сарабьянова. М.: Языки русской культуры, 2000. С.269—285. ISBN 5-7859-0074-2.

- Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. СПб.: НП-Принт, 2007.

- Карасик И. Н. Петроградский музей художественной культуры // Музей в музее. СПб.: Palace Editions, 1998 — С.9-14.

- Иванов С. В., Левитин А. П., Сидоров В. М. и др. Ленинградская школа живописи. Очерки истории. Под ред. Дмитренко А. Ф. и Иванова С. В. СПб.: Галерея АРКА, 2019.

Ссылки[править]

- ГИНХУК и происки Г. С. Серого

- Русская живопись. Гинхук

- Карасик И. Н. Гинхук (Государственный институт художественной культуры). Петроград-Ленинград. 1924—1926.