Карпов, Геннадий Фёдорович

Геннадий Фёдорович Карпов

- Дата рождения

- 14.2.1839 (2)

- Место рождения

- Углич, Ярославская губерния

- Дата смерти

- 6.5.1890 (24.4)

- Гражданство

Российская империя

Российская империя

- Научная сфера

- история

- Учёная степень

- доктор русской истории

- Учёное звание

- профессор

- Известен как

- специалист по истории Малороссии, издатель Изборника Святослава

Награды и премии

Геннадий Фёдорович Карпов (1839—1890) — русский историк, специалист по истории Малороссии XV—XVII веков. Действительный статский советник (1883).

Биография[править]

Родился 2 (14) февраля 1839 года в Угличе Ярославской губернии в семье Фёдора Васильевича Карпова (1809 — ок. 1853) — учителя математики в Угличском уездном училище, затем — штатного смотрителя училища. Фёдор Васильевич дослужился до чина титулярного советника, в 1838 году получил свидетельство на имение в Рыбинском уезде. Мать — Клавдия Анатольевна Карпова, потомственная дворянка, родилась 16 апреля 1808 года в сельце Алексеевское Угличского уезда. У Геннадия Фёдоровича было четыре брата и сестра: Николай (род. 1836), Всеволод (род. 1840), Анатолий (род. 1843), Варвара (род. 1844), Иринарх.

Учился в Борисоглебском духовном училище, в Ростовском уездном училище и в Ярославской гимназии. В 1855 году поступил в Демидовский лицей, но через два года оставил его и отправился в Москву, где поступил на юридический факультет Императорского Московского университета. Постоянно подрабатывая, в 1861 году окончил курс и, по рекомендации обратившего на него внимание С. М. Соловьёва, был оставлен в университете для приготовления к профессорскому званию; одновременно назначен репетитором в Александровское военное училище.

В 1865 году Геннадий Фёдорович принял на себя подготовку к изданию Изборника Святослава 1073 года, начатую К.Ф. Калайдовичем, составителем самого первого описания «Святославова Сборника»[1]. Издание финансировал меценат Тимофей Саввич Морозов, и в ходе этой работы молодой учёный познакомился с семьёй Морозовых и своей будущей женой Анной[1].

15 октября 1866 года он был избран членом Общества истории и древностей.

В 1867 году защитил диссертацию на степень магистра русской истории «История борьбы Московского государства с польско-литовским (1462—1508)» и был назначен доцентом в Харьковский университет. В 1870 году он получил степень доктора за диссертацию «Критический обзор разработки главных русских источников, до истории Малороссии относящихся». В 1871 году он оставил службу в университете; в это время в материальном отношении положение его значительно улучшилось в связи с женитьбой на дочери купца Тимофея Саввича Морозова Анне Тимофеевне; он переселился в Москву и отдался научным занятиям.

С 6 мая 1873 года Карпов — член Археографической комиссии, 17 марта 1880 года — членом Русского исторического общества. В занятиях этих учёных обществ и учреждений он принимал живое и деятельное участие. Под его редакцией вышло несколько изданий; в Археографической комиссии он постоянно принимал участие в разборе и оценке различных древних документов, в Обществе истории и древностей в течение 12-ти лет был казначеем.

После смерти Г. Ф. Карпова 24 апреля (6 мая) 1890 года его вдова, A. T. Kapпова, урождённая Морозова (сестра Саввы Морозова), внесла в Общество истории и древностей 11 500 рублей с тем, чтобы ежегодно проценты с этих денег выдавались в виде премии за учёные исследования в области русской истории, причём преимущество отдавалось трудам, посвящённым истории Малороссии. Анна Тимофеевна была избрана почётным членом Общества российских древностей и истории[2].

Геннадий Фёдорович Карпов похоронен на станции Болдино Покровского уезда Владимирской губернии при построенной им церкви[3].

Научная деятельность[править]

Один из ближайших учеников С. М. Соловьёва, Г. Ф. Карпов направил своё внимание преимущественно на изучение процесса образования и устроения русского государства; последовательно он изучал самые решительные кризисы, какие пережила Московская Русь в работе над государственным объединением русского народа. Богатство и свежесть данных о древней русской жизни, извлеченных С. М. Соловьёвым из его архивных работ, привлекли внимание и Г. Ф. Карпова преимущественно к изучению материала архивного. Первый учёный труд Г. Ф. Карпова «Очерки из истории российской церковной иерархии» (напечатан в 1864 году) посвящён изучению церковно-нравственных сил, поддерживавших в русском народе стремление объединиться. В магистерской диссертации (напечатана в 1864 году), автор рассмотрел объединительную деятельность великого князя Ивана Васильевича III и дал оценку многих источников для истории того времени[4].

Впоследствии Г. Ф. Карпов обратился к вопросу о воссоединении Малой России и Великой России; но состояние источников, необходимых для этой работы и в особенности ошибки некоторых прежних исследований по тому же вопросу, потребовали стольких предварительных критических исследований, что Г. Ф. Карпов целую докторскую диссертацию посвятил «Критическому обзору разработки главных русских источников, до истории Малороссии относящихся за время 8 января 1651 г. — 30 мая 1672 г.». Тут он выделил первоначальную, фактическую основу в повествованиях о Богдане Хмельницком от позднейших прибавлений и баснословий; нередко ему приходилось не только опровергать вымыслы, но ещё и указывать, как и даже для чего в иных учёных трудах эти вымыслы поддерживались. Многие выводы и замечания Г. Ф. Карпова вызвали против него упрёки в слишком пристрастном, «московском» отношении[4].

Библиография[править]

- Очерки из истории российской церковной иерархии XIV—XV столетий («Чтения Московского общества истории и древности», 1864)

- Отношения Московского государства к Крыму и Турции в 1508—1517 годах. — М.: Университетская типография, 1865.— 32 с.

- История борьбы Московского государства с польско-литовским (1462—1508) (магистерская диссертация, «Чтения», 1866)

- Критический обзор разработки главных русских источников, до истории Малороссии относящихся, за время: 8-е января 1654 — 30-е мая 1672 года. — М.: Тип. Грачева, 1870.— 191 с. (докторская диссертация)

- Митрополия Киевская и московское правительство во время объединения Малороссии с Великою Россией («Православное обозрение». — 1871. — № 8, 9)

- Костомаров, как историк Малороссии (Москва, 1871; Карпов враждебно относился к Костомарову)

- Переговоры об условиях соединения Малороссии с Великою Россией (1872)

- Начало исторической деятельности Богдана Хмельницкого. — М.: Тип. Грачева, 1873. — 265 с.

- Мефодий Филимонович, епископ мстиславский и оршанский, блюститель киевской митрополии («Православное обозрение». — 1875. — № 1, 2, 4, 6, 11 и 12)

- Дионисий Балабан, митрополит киевский. Из истории отношений киевской церковной иерархии к московскому правительству («Православное обозрение». — 1874. — № 1)

- О крепостном праве в Малороссии (1875)

- Малороссийские города в эпоху соединения с Великою Россиею (1876)

- О малорусских городах в эпоху присоединения Малороссии к Великороссии («Летопись западного археографического комитета», 1877, VI).

- статья о Богдане Хмельницком («Чтения», 1889, I)

Кроме того, под редакциею Г. Ф. Карпова напечатаны

- «Акты, относящиеся к истории южной и западной России», тт. X и ХІТ

- четыре тома «Сборника Императорского Русского исторического общества»:

- тома 35 и 54, заключающие «Памятники дипломатических сношений России с Польско-Литовским государством» 1482—1560

- том 41, заключающий «Памятники дипломатических сношений России с Крымскою и Ногайскою ордами и Турциею» 1487—1533

- том 53, заключающий «Памятник сношений с Немецким орденом за 1533—1558 гг.»

На средства Г. Ф. Карпова сделано издание фотографического снимка с Изборника 1073 года великого князя Святослава.

Память[править]

После смерти мужа Анна Тимофеевна на морозовские деньги учредила премию имени Г. Ф. Карпова за выдающиеся работы по истории[2].

Семья[править]

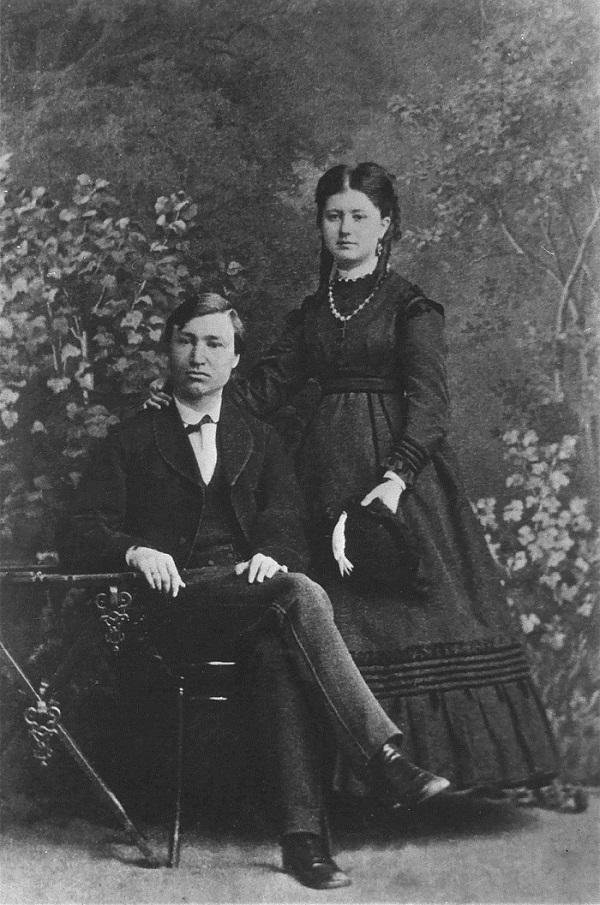

Женился на Анне Тимофеевне (1849—1924), дочери купца Тимофея Саввича Морозова и его супруги Марии Фёдоровны, урождённой Симоновой.

Венчание состоялось 8 января 1869 года в Троицком храме на Яузе, причём невесте пришлось перейти из старообрядчества в православие. Об этом бракосочетании было опубликовано объявление: «Генваря 8-го дня повенчан жених доцент Императорского Харьковского университета Геннадий Федоров Карпов 28 лет, холост, православного вероисповедания, первым браком. Невеста — потомственная почетная гражданка девица Анна Тимофеевна Морозова 19 лет, православного вероисповедания, первым браком. Поручители жениха — действительные статские советники Сергей Михайлович Соловьев, Иван Кондратьевич Бабст; невесты — коллежский советник Яков Стефанов Филевский, кандидат коммерции Аркадий Петров Мякишев»[5].

В браке родилось 15 детей:

- Тимофей Геннадьевич (1870—1932, погиб в тюрьме)

- Елена Геннадьевна (1870—1942) — супруга Александра Васильевича Кривошеина (1857—1921);

- Анна Геннадьевна (1871?—1919),

- Наталья Геннадьевна (1873—1960) — супруга историка, общественного деятеля, академика АН СССР Николая Петровича Лихачёва (1862—1936);

- Фёдор Геннадьевич (1874—1937) — женат на троюродной сестре Маргарите Давыдовне Морозовой (1880—1934), внучке А. С. Морозова;

- Александр Геннадьевич (1875—1944) — директор-распорядитель Товарищества Окуловских писчебумажных фабрик, женат на Елизавете Павловне Рябушинской (1878—1936), дочери П. М. Рябушинского[6];

- Алевтина Геннадьевна (1876—1919) — супруга владимирского вице-губернатора Николая Васильевича Ненарокова, сына коллежского асессора Василия Фёдоровича Ненарокова (30 декабря 1837 — 24 марта 1893) и приёмной дочери Николая Ивановича Крузенштерна Эмилии. Николай Васильевич Ненароков (1868—сентябрь 1919) был расстрелян в Бутырской тюрьме как «контрреволюционер и шпион» в ответ на взрыв бомбы, брошенной анархистами в здание Московского комитета РКП (б). Алевтина Геннадьевна скончалась через пару месяцев от испанки. Старшие дети Василий и Анна остались жить в России. Анна (1901—1980) окончила факультет иностранных языков, преподавала латынь в МГУ Ее дочь Вера Анатольевна Заклинская стала вирусологом, кандидатом биологических наук. Младшая дочь Мария Николаевна Ненарокова жила в Париже. Она работала гидом-переводчиком[7];

- Николай Геннадьевич (1878—1912);

- Мария Геннадьевна (1879—1961) — с 14 апреля 1903 года супруга Алексея Николаевича Смольянинова (1879—1932, в ссылке). Их праправнук — актёр Артур Смольянинов;

- Георгий Геннадьевич (1881—?),

- Клавдия Геннадьевна (1882—1967) — супруга Бориса Сергеевича Головнина (1878—1920);

- Ольга Геннадьевна (1885—1972) — супруга полковника Александра Михайловича Кавелина (1879—1947) — племянника Льва Александровича Кавелина;

- Зинаида Геннадьевна (1886—1977) — супруга нотариуса В. А. Спешнева;

- Геннадий Геннадьевич (1888—1952) — женат на Вере Николаевне (1892—1965), дочери московского городского головы Н. И. Гучкова;

- Варвара Геннадьевна (1889—1954) — супруга Владимира фон Мекка, внука Н. Ф. фон Мекк.

В 1881 году Анна Тимофеевна, мать 10 малолетних детей, тяжело заболела и едва не умерла. В память о её выздоровлении родители построили клинику на Девичьем поле, которую возглавил видный врач-гинеколог и профессор ИМУ Владимир Фёдорович Снегирёв[8].

Примечания[править]

- ↑ 1,0 1,1 Андрей Юрьевич Бородихин.«Все это дело обставилось какою-то тайною»: судьба рукописей Изборника Святослава и книжная традиция сибирских старообрядцев второй половины XIX – XXI вв. // Вестн. Том. гос. ун-та. 2024. №499, с. 20-27. Дата обращения: 07.07.2025.

- ↑ 2,0 2,1 Тимофей Саввич Морозов рус.. Старообрядческий сайт «Русская вера» (2013 — 2025).

- ↑ Шереметевский В. В [[[:Шаблон:РГБ]] Карпов Геннадий Федорович] // [[[:Шаблон:РГБ]] Русский провинциальный некрополь] / Издатель вел. кн. Николай Михайлович. — М.: Типо-лит. Т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1914. — Т. 1: Губернии: Архангельская, Владимирская, Вологодская, Костромская, Московская, Новгородская, Олонецкая, Псковская, С.-Петербургская, Тверская, Ярославская и Выборгской губернии монастыри Валаамский и Коневский. — С. 382. — 600 экз.

- ↑ 4,0 4,1 Карпов Геннадий Фёдорович рус.. Jirafma_next (2014).

- ↑ Роль Морозовых в культурной жизни Москвы. Архивировано из первоисточника 2 февраля 2014. Проверено 26 января 2014.

- ↑ В 1914 году в усадьбе Березовик вблизи Николаевской железной дороги был обустроен госпиталь для раненых и больных воинов рус.. Окуловский вестник (2020-10-30).

- ↑ Николай Ненароков Николай Васильевич рус.. Любовь безусловная (2018-12-10).

- ↑ Аршинова Ирина Александровна Мищенко Евгения Владимировна: Врач, изменивший мир: В. Ф. Снегирев рус.. Корпорация „Медицинские электронные данные“ (2018-07-09).

Литература[править]

- Геннадий Федорович Карпов // Археографическая комиссия Министерства народного просвещения // Список лицам, служащим по ведомству Министерства народного просвещения. 1889/90 учебный год. — СПб.: Типография Министерства внутренних дел, 1889. — С. 702.

- Карпов, Геннадий Федорович // Русский биографический словарь : в 25 томах. — СПб.—М., 1896—1918.

- Карпов, Геннадий Федорович // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890−1907.

- Карповы, обществ. деятели, ученые, предприниматели

| Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Руниверсалис» («Руни», руни.рф) под названием «Карпов, Геннадий Фёдорович», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC BY-SA. Всем участникам Руниверсалиса предлагается прочитать «Обращение к участникам Руниверсалиса» основателя Циклопедии и «Почему Циклопедия?». |

|---|

- Персоналии по алфавиту

- Родившиеся в Угличе

- Родившиеся в Ярославской губернии

- Выпускники юридического факультета Императорского Московского университета

- Кавалеры ордена Святого Станислава 1 степени

- Кавалеры ордена Святого Владимира 3 степени

- Кавалеры ордена Святой Анны 3 степени

- Учёные по алфавиту

- Историки по алфавиту

- Историки России

- Историки Российской империи

- Выпускники Ярославской гимназии

- Персоналии:Демидовский юридический лицей

- Действительные статские советники

- Похороненные во Владимирской области

- Древнерусская литература

- Морозовы (купеческий род)