Морфемика

Морфемика (от греч. morphe «форма») — морфемный строй языка, раздел языкознания, изучающий типы и структуру морфем и их взаимоотношения, а также их роли в структуре слова[1].

Морфемика изучает основные элементы языка — морфемы (минимальная значимая часть слова), а также их формальные изменения — морфы и способы их сочетания в последовательности[2].

Поскольку аффиксы являются элементами грамматики, морфемика может рассматриваться как составляющая грамматики, включающая в себя аспекты морфологии и словообразования, связанные с грамматическими морфемами и значениями, выражаемыми с их помощью[2].

История изучения морфемики[править]

I период (с XVIII века до конца XIX века)[править]

В период формирования первых русских грамматик Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765) приложил огромные усилия к процессу становления морфемики. В этих грамматиках употребляются такие термины, как корень, приставка, суффикс и окончание, которые были заимствованы из западно-европейских грамматик. Использование этих терминов датируется XVI веком в Западной Европе и продолжает развиваться до наших дней[3].

М.В. Ломоносов в 1755 году в издании «Российская грамматика» обратил внимание на различия в образовании простых и сложных слов в русском языке. Учёный в наставлении первом главы 4, вводя термины «произвождение» и «сложение», предлагает разграничивать два процесса: «Произвожденїе состоитъ въ наращенїи складовъ, напримѣръ: отъ имени гора произошли имена горница, гористъ, горной; отъ рука – рукавица, руковядка, ручка, ручной. Сложенїе бывает отъ совокупленїя двухъ или многих реченїй воедино: порука изъ имени рука и предлога по; рукомойникъ от руки и мою». Как видим, понятие предлог в то время не отграничивалось от понятия приставка, поэтому образование простых слов признавалось только с помощью суффикса. Префиксальная деривация относилась к сложению, осознавалась как соединение нескольких слов, что подтверждает пример, приводимый М.В. Ломоносовым далее: «Сїе разсуждай и о глаголах: распространяю состоитъ изъ предлоговъ разъ, про и имени страна». О морфемах учёный упоминает вскользь, называя их склады, и лишь в описаниях грамматических категорий имён и глагола последовательно употребляет термин окончание[4].

II период (конец XIX века — начало XX века)[править]

Складываются известные лингвистические школы: казанская, московская, харьковская.

Современное понимание морфемы базируется на исследованиях Ивана Александровича Бодуэна де Куртенэ (1845-1929), который определял морфему как неотъемлемый морфологический компонент языковой мысли. Он рассматривал термин «морфема» как общее понятие, включающее в себя различные виды морфологических элементов, такие как корень, префикс, суффикс и окончание[5].

Морфема понималась И. А. Бодуэном де Куртенэ психологически[6]:

Морфема – любая часть слова, обладающая самостоятельной психической жизнью и далее неделимая с этой точки зрения.... Это понятие, охватывает, следовательно, корень..., все возможные аффиксы, как префиксы, суффиксы, окончания..., и так далее.

Из учения И. А. Бодуэна де Куртенэ следует, что морфема[7]:

- Это живая единица языка,

- Элемент слова, зависимый от слова,

- Наделена значением,

- Имеет не только значение, но и звуковое выражение,

- Простейшая минимальная единица, далее неделимая с морфологической точки зрения.

III период (1 половина XX века)[править]

Богородицкий Василий Алексеевич (1857 — 1941) описал типы исторических изменений в структуре слова:

Фортунатов Филипп Фёдорович (1848 — 1914) и Пешковский Александр Матвеевич (1878-1933) рассматривают в своих исследованиях концепцию нулевой морфемы. Они детально определяют и чётко разграничивают словообразующие и формообразующие функции морфем в составе слова.

Потебня Александр Афанасьевич (1831 — 1891), знаменитый лингвист, внёс огромный вклад в развитие теории внутренней формы слова. В своих исследованиях он акцентировал внимание на функциональном подходе к структуре слова, стремясь понять его цель и значение[3].

IV период (2 половина XX века — XXI век)[править]

В современной лингвистике прослеживается активное развитие функционального подхода к описанию морфемики. Шведова Наталия Юльевна (1916 — 2009) в «Русской грамматике» описала словообразовательные типы.

Также вопросами исследования являются современные тенденции варьирования морфологических форм, например, сокращение и слияние морфем, а также возможность присоединения аффиксов к нестандартным основам и формирование новых словоформ (например, в работах Ю. С. Маслова). Кроме того, изучаются структурные изменения в морфемах и аффиксах, такие как добавление или исключение графических элементов, изменение их порядка, а также возможность синтеза морфем различной природы, например, суффикса и приставки («интерфиксы» Е. А. Земской, «структемы» А. Н. Тихонова, степени морфемной членимости слова (М. В. Панов, Е. С. Кубрякова). Важным направлением исследований является также изучение морфологических особенностей различных языков и их сравнительный анализ. Все эти вопросы являются актуальными в современной лингвистике и направлены на более глубокое понимание структуры и функции морфемы в языке[1].

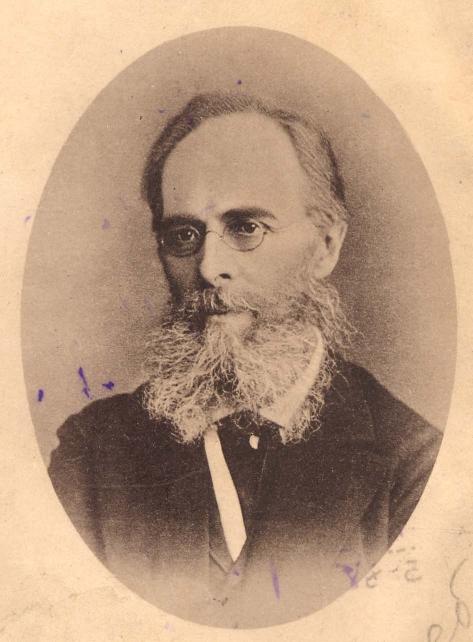

Галерея[править]

- Лингвисты, внёсшие вклад в развитие морфемики

Задачи[править]

Морфемика как раздел языкознания решает следующие задачи[7]:

- Изучает морфемы как минимальные значимые единицы языка, их классификацию по разным признакам, особенности сочетаемости в слове.

- Рассматривает морфонологические процессы, встречающиеся на стыке морфем в производных словах.

- Выявляет продуктивные и непродуктивные, регулярные и нерегулярные морфемы.

- Характеризует исторические изменения в морфемной структуре слова.

Подразделы[править]

Одним из аспектов морфемики является выделение различных подразделов, среди которых можно выделить следующие[1]:

- учение о видах морфем по месту в слове и функции (корень, служебные морфемы, или аффиксы: префикс, суффикс, постфикс, интерфикс, инфикс, конфикс, флексия);

- учение о типах выражаемых морфемами значений (лексические, грамматические, словообразовательные значения);

- учение об инвариантах и вариантах языковых единиц морфемного уровня, первые из которых являются представителями вторых в тексте (морф — морфема, словоформа — слово, основа словоформы — основа слова);

- учение о принципах вычленения в словоформах морфов — минимальных единиц, обладающих значением, — и о правилах отождествления алломорфов одной морфемы;

- учение о звуковых изменениях, связанных с сочетаемостью морфем (чередованиях фонем в морфах одной морфемы, усечениях и наращениях основ, поведении ударения);

- учение о моделях фонологической структуры морфов, относящихся к различным классам, и морфной структуры словоформ.

Последние два раздела, в зависимости от того, какая лингвистическая концепция используется, относятся к области морфонологии, которая в свою очередь может быть рассмотрена как часть морфемики. По смыслу и разновидностям морфем осуществляется их инвентаризация в грамматиках и морфемных словарях в соответствии с разработкой типологии[8].

Классификация морфем[править]

Морфемы представляют собой единицы одного класса и на основании ряда признаков делятся на несколько типов. При классификации морфем учитываются[3]:

- характер значения,

- функция в слове,

- место в слове.

По своему значению и функции в слове выделяются корневые и служебные морфемы. К корневым морфемам относится корень, к служебным морфемам — приставка, суффикс, постфикс, окончание.

- Морфемный анализ слова

Морфемный анализ (морфологический) слова представляет собой процесс выделения и изучения морфем в составе слова. Морфемный анализ предполагает вычленение в слове (словоформе) всех составляющих его морфов и установление их значений, а также выявить родственные слова с общими морфемами. Данный анализ особенно полезен при изучении языка и его грамматических правил[8]. Правильное выделение морфем возможно лишь на основе двустороннего сопоставления анализируемого слова в определенной форме с однокоренными и одноструктурными лексемами[7].

Источники[править]

- ↑ 1,0 1,1 1,2 Лопатин В. В. Морфемика. БРЭ. Проверено 31 августа 2023.

- ↑ 2,0 2,1 Морфемика. Лингвистический энциклопедический словарь. Проверено 31 августа 2023.

- ↑ 3,0 3,1 3,2 Казак М. Ю. Морфемика и словообразование современного русского языка. Теория. — Белгород: ИД «Белгород», 2012. — 80 с.

- ↑ Ломоносов М.В. Российская грамматика. — СПб., 1755. — 213 с.

- ↑ В. М. Алпатов И. А. Бодуэн де Куртенэ и мировое языкознание // Институт языкознания РАН.

- ↑ Adamska-Salaciak A. Jan Baudoin de Courtenay’s Contribution to General Linguistics. — Historiographia Linguistica, 1998.

- ↑ 7,0 7,1 7,2 Хертек Л. К. Морфемика и словообразование русского языка. — ТувГУ, 2018. — 131 с.

- ↑ 8,0 8,1 Морфемика. Энциклопедия языкознания. Проверено 31 августа 2023.

Литература[править]

- Кубрякова Е. С. Основы морфологического анализа. — М., 1974.

- Тихонов А. Н. Морфема как значимая часть слова. — Научные доклады высшей школы. Филологические науки, 1971.

- Кузнецова А. И., Ефремова Т. Ф. Словарь морфем русского языка. — М., 1986.

- Оливериус З. Ф. Морфемы русского языка. — Прага, 1976.

- Лопатин В. В. Русская словообразовательная морфемика. Проблемы и принципы описания. — М., 1977.

- Земская Е.А. Язык как деятельность: Морфема. Слово. Речь.. — М., 2004.

- Основные понятия морфемики // Русская грамматика. — М.: Наука, 1980. — Т. I.

↑ | |

|---|---|

| Основные понятия |

Морфема • Корень • Аффикс: суффикс, префикс (приставка), циркумфикс, инфикс, трансфикс, дисфикс • флексия • Нулевой аффикс • Форматив • Морфемика • Словообразование • Словоизменение • Формообразование • Грамматическая форма • Грамматическое значение • Таксис • Грамматическая категория • Актантная деривация • Согласовательный класс • Граммема • Парадигма • Лексема • Словоформа • Терминоэлемент • Часть речи |

| Персоналии |

Ф. Ф. Фортунатов • Дж. Гринберг • И. А. Мельчук • А. А. Зализняк |

| Связанные темы |

Уровни языка • Грамматика • Синтаксис • Грамматическая семантика • Морфонология • Лингвистическая типология |

| Грамматические категории |

Агенс • Одушевлённость • Аспект • Падеж • Инклюзив • Степени сравнения • Определённость • Эвиденциальность • Фокус • Род • Адмиративность • Модальность • Наклонение • Именной класс • Лицо • Число • Полярность • Время • Актуальность • Переходность • Валентность • Залог • Желаемость |

| Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Знание.Вики» («znanierussia.ru») под названием «Морфемика», расположенная по следующим адресам:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Знание.Вики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |

|---|