Невская битва

| Невская битва | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Шведско-новгородские войны | |||||||||

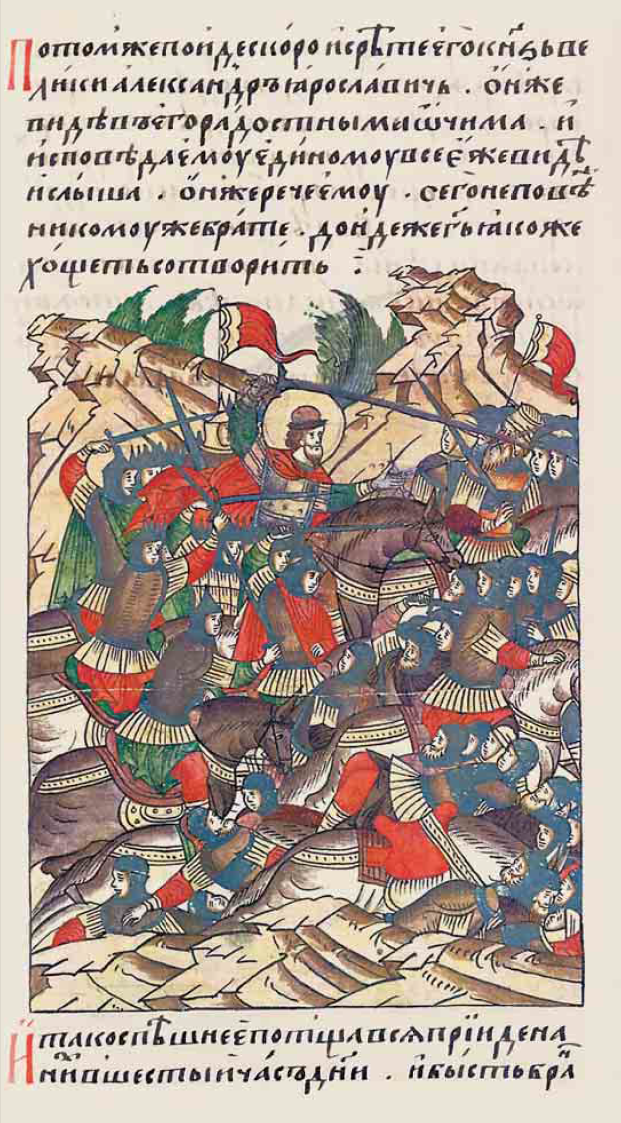

Невская битва Лицевой летописный свод (том 6 стр. 28) | |||||||||

| |||||||||

| Противники | |||||||||

| Новгородская республика | Швеция | ||||||||

| Командующие | |||||||||

| Александр Ярославич | Ульф Фасе[1][2] | ||||||||

| Силы сторон | |||||||||

| 1,3—1,4 тыс. чел.[1][2] | около 5 тыс. чел.[1][2] | ||||||||

| Военные потери | |||||||||

| несколько десятков чел., в том числе до 20 знатных воинов[3] | несколько десятков или сотен человек[3] | ||||||||

Не́вская би́тва — столкновение русской армии под руководством князя Александра Ярославича из Новгорода с шведским войском 15 июля 1240 года на реке Нева у впадения реки Ижоры[4].

Невская битва была сражением между русскими и шведскими войсками на реке Неве. Шведы пытались захватить устье Невы, стратегически важную точку на древнем торговом пути «из варяг в греки», контролируемую Великим Новгородом. Русские сумели нанести внезапный удар на шведский лагерь, воспользовавшись туманом, и разгромили противника. Битва была остановлена лишь с наступлением темноты, что позволило остаткам шведской армии под руководством Биргера отступить. Александр Ярославич, проявивший в этой битве мастерство полководца и отвагу, получил прозвище Невский. Значение Невской битвы заключалось в предотвращении угрозы северного нашествия и в обеспечении безопасности границ России от нападения со стороны Швеции во время нашествия Батыя[5].

Предпосылки[править]

В соответствии со Синодальным списком Новгородской первой летописи (март 1240 — февраль 1241 год), шведы (свеи), норвежцы (мурмане), финны (сумь) и тавасты (емь) вторглись в земли, подвластные новгородцам. Исследователи задавали вопросы о роли норвежских войск в этом походе. В период с 1239 по 1240 год Норвегия переживала внутренние раздоры между королём Хаконом Хаконарссоном и герцогом Скуле Бордссоном. Конфликты между Швецией и Норвегией возникали с 1225 года. Внутренний мир в Норвегии установился лишь в 1241 году. К 1240 году тавасты ещё не были завоёваны шведами, а после крестового похода ярла Биргера в 1249 году это финское племя подчинилось скандинавам[6].

Цель похода, по летописи, заключалась в захвате Ладоги, а затем и Новгорода с прилегающими землями. Тем не менее, вызывали удивление остановки шведской армии у устья Ижоры. Учёные полагают, что это была часть подготовки к крестовому походу с целью христианизации води, ижор и карел на берегах Невы. Следует отметить, что в походе также участвовали шведские епископы[6].

Известно, что первой информацией о высадке шведов для новгородцев поделился ижорский старейшина Пелгусий, который по преданиям был христианином и получал видения. Историки считают, что этот персонаж реально существовал и был частью местной племенной знати. Важно отметить, что для шведов христианизация ижорцев была одной из важных задач.

Существовали споры относительно личности руководителя шведского похода к Неве. Финские историки утверждали, что это был епископ Томас, первый предстоятель финской церкви, который упоминается в хрониках за походы финно-угорских племён в 1227—1228 годах. Местные исследователи предполагали, что это мог быть регент шведского королевства ярл Биргер Магнуссон (1210—1266) или его двоюродный брат Ульф Фасе. Биргер получил значительные полномочия после 1248 года, в то время как его кузен Ульф Фасе уже к июлю 1240 года был ярлом шведского королевства. Однако влияние Биргера в государстве было уже велико в то врем.[6].

Судя по информации из летописи, вероятно, что в ночь с 14 на 15 июля 1240 года новгородский сторожевой пункт, расположенный около места разделения Большой Невки и Невы или на южном берегу Невы у истока Фонтанки, заметил прибытие шведского флота. По достижении устья Ижоры, шведский отряд приступил к строительству лагеря. Однако интервентам не удалось полностью завершить строительство своей небольшой базы. Многие воины отдыхали непосредственно на кораблях[6].

Накануне[править]

Летом 1240 года шведы начали наступление на Новгород. Король Эрик решил, что момент для разгрома противника наиболее благоприятный — новгородцам нечем будет рассчитывать на помощь. В самом Новгороде царило разделение — существовали сторонники союза с Швецией и приверженцы признания власти римского папы, что включало принятие католической веры. Власть князя в Новгороде традиционно ограничивалась «вечевой демократией» — его и дружине отводилась роль поддержания порядка и организации, а по необходимости, ведения военных походов. Решения о войне или мире принимало вече, где при всей иллюзии народного правления действовали боярские и купеческие группировки. Тогда в Новгороде правил малоизвестный девятнадцатилетний сын Ярослава Всеволодовича, князя Владимирского — Александр[7].

В то же время Швеция смогла найти поддержку у союзников и самого римского папы. Несмотря на внутренние конфликты в самой Швеции, несколько успешных походов против соседей укрепили боевой дух войска, а провозглашённый папой Крестовый поход привлёк добровольцев. В походе с войском отправились католические священнослужители, следившие за боеспособностью «воинов Христа». К походу также присоединились небольшие отряды норвежцев и финнов, которые видели возможность обогатиться на грабежах соседей[7].

В июле шведская флотилия под руководством Ульфа Фасе и Биргера вошла в устье Невы с намерением пройти к Ладоге по Неве и затем спуститься к Новгороду по реке Волхов. Новгородский князь Александр Ярославович осознавал всю серьёзность угрозы, исходящей от появления шведов на Неве. Если им удастся добраться до Новгорода, город, в первую очередь из-за политических обстоятельств, мог не устоять. Могущественная прошведская боярская партия могла предотвратить сражение у ворот города. Поэтому он принял рискованное, но выгодное решение — перехватить противника на пути. Таким образом, он одновременно застал шведов врасплох и избавился от поддержки союзников врага внутри Новгорода. Поэтому, как только Александр узнал о появлении шведской армии на Неве, он сразу отправился в поход. Князь не стал ждать созыва новгородского ополчения — это не отвечало цели быстрого ответа на встречу врагу. Руководствуясь своим решением, Александр отправился в поход лишь с собственной дружиной и дружинами нескольких знатных новгородцев. Во время движения к нему присоединилось небольшое ижорское ополчение. У собора Святой Софии воинов Александра благословил архиепископ Спиридон. Сам князь вдохновил своих соратников словами, которые дошли до наших дней[7]:

Братья! Сила в истине, а не в числе!… Не бойтесь многочисленных воинов, ведь Бог с намиАлександр Невский

Причины[править]

В 1240 году началось вторжение Батыя. Воспользовавшись этим событием, шведский король решил атаковать Русь, с целью захвата важного торгового города — Новгорода. Существовало несколько предпосылок для этого:

- Противник был замешан в тяжёлых боях, понеся значительные потери. Монголы устроили сокрушительные разрушения среди мужского населения Руси.

- Новгород, не имея союзников, остался один на один с врагом, не видящим прежде нашествий.

- Во время этих событий на престоле Новгорода находился юный князь Александр Ярославич, до этого мало известный своими деятельностями или подвигами[8].

Ход битвы[править]

В июле 1240 года шведское войско под командованием зятя шведского короля, Биргера, достигло устья Невы со своим флотом. Передвигаясь вглубь страны, шведская армия остановилась на левом берегу Невы вблизи устья Ижоры. Уверенность шведов в победе была настолько высока, что, согласно некоторым источникам, они отправили послание молодому князю Александру, утверждая:

Мы здесь и захватим тебя и твою землю

Александр обладал точной информацией о движении шведской армии благодаря хорошо организованной разведке в Новгороде. Молодой князь решил воспользоваться моментом сюрприза, собрав городское ополчение и совершив быстрый марш к месту остановки шведской армии. По мере продвижения войск к нему присоединялись новые отряды[8].

План молодого князя состоял в следующем:

- Ополченцы должны были блокировать путь шведам к их кораблям, лишая их возможности отступить[8].

- Решающий удар конницы, нанесённый внезапно и энергично, должен был принести противнику поражение.

Русское войско выполнило запланированный удар хорошо. Шведы были не готовы к такому повороту событий, что вызвало панику среди них. Паника была усугублена убийством шведского епископа, разрушением шатра Биргера и уничтожением трёх шведских кораблей со стороны ополченцев. Внезапность атаки и значительные успехи русского военного стремительно вынудили шведов отступить[8].

Невская битва продолжалась до вечера. Русское войско потеряло 20 человек убитыми в ходе битвы. Нет точной информации о числе погибших шведов, но согласно историческим источникам, большая часть их войска была уничтожена, причём количество погибших шведов идёт на десятки и сотни. В некоторых хрониках есть упоминание о том, что на следующий день после битвы шведы хоронили своих павших на другом берегу Невы. После этого они покинули русскую землю на оставшихся у них кораблях[8].

Результат битвы[править]

- Для Швеции

Поражение на Неве заставило шведского короля отказаться от своих территориальных притязаний на Новгород.

- Для Новгорода и князя Александра

Основной результат битвы — сохранение независимости Новгорода и частичная победа в споре за территорию. Координация действий между Швецией и Тевтонским Орденом по территориальным претензиям на Новгород была нарушена[7].

Князь Александр проявил себя как серьёзный военачальник. Однако для него более важным был политический авторитет, который он приобрёл после сражения с шведами. Новгород не желал принимать во внимание этого повышения политического статуса молодого князя. Он не только нарушил торговые и другие отношения с европейскими странами, но также стал героем в глазах народа. В результате дворянских интриг произошло парадоксальное событие — победитель шведов и защитник города был вынужден покинуть Новгород и уехать к отцу во Владимир. Ярослав Всеволодович поселил сына в княжение в Переславль-Залесский. Однако всего через год новгородцы снова пригласили Александра Невского на княжение, ведь перед ними вновь встала угроза, на этот раз от гораздо более опасного врага, чем шведы — Тевтонского Ордена. Князю было известно об этой угрозе, и он принял приглашение. Перед ним стояло новое сражение[7].

Александр Невский во время битвы[править]

В битве князь Александр Ярославич, верхом на своём боевом коне, заметил «королевича» Биргера, окружённого несколькими рыцарями. Русский воин направил своего коня к вражескому военачальнику. Рядом с ним двинулась и княжеская боевая дружина. «Королевич» Биргер продемонстрировал себя как опытный полководец в Невской битве, подтвердив свою славу древнего рода Фолькунгов. В русских летописях нет описания его вины в поражении до момента, когда он получил серьёзное ранение в лицо. Биргер сумел собрать вокруг себя свою личную свиту, часть крестоносцев и попытался отразить совместное нападение русской кавалерии[9].

Факт успешной обороны крестоносцами своего лагеря от нападения русской конницы заставил князя Александра Ярославича усилить напор здесь. В противном случае шведы, получавшие подкрепление у шнеков, могли отбить атаку, и исход битвы стал бы непредсказуемым[9].

В тот момент хроникёр отметил: «Была жёстокая и кровопролитная схватка». В самом ожесточённом периоде битвы сошлись два полководца противоборствующих армий — князь из Новгорода и будущий монарх Шведского королевства, Биргер. Это был рыцарский поединок двух главнокомандующих средневековья, от результатов которого многое зависело. Эту схватку изобразил в своём историческом полотне знаменитый художник Николай Рерих[9].

На непокорном коне во главе рыцарей-крестоносцев кованного в латы Биргера нагло направился девятнадцатилетний Александр Ярославич. Оба полководца славились своим мастерством в ближнем бою. Русские воины редко носили шлемы с защитой для лица, оставляя его открытым, лишь вертикальный металлический щиток защищал лицо от ударов меча или копья. Это давало значительное преимущество в ближнем бою, поскольку боец лучше видел окружающее и своего противника. С таким шлемом сражался на берегах Невы и князь Александр Ярославич[9].

Ни войско Биргера, ни приближённые рыцари княжеской дружины не вмешивались в поединок двух военачальников. Уверенно отражая удары Биргера своим массивным копьём, новгородский князь нашёл хитроумное решение и точно ударил своим копьём в узкую щель между забралом и наклонным козырьком шлема предводителя шведов. Острие копья вонзилось в лицо «королевича», и кровь залила его лицо и глаза. Шведский полководец поколебался в седле от удара, но удержался в седле[9].

Оруженосцы и слуги Биргера не дали русскому князю повторить атаку. Они вывели тяжелораненого вождя, рыцари-крестоносцы снова сформировали строй около златоверхого шатра, и вооружённые столкновения продолжились. Биргера торопливо увели на флагманский корабль. Королевская армия осталась без опытного лидера. Ни ярл Ульф Фаси, ни военные епископы в рыцарских доспехах не смогли заменить его. Русский летописец так описал рыцарский поединок между новгородским князем Александром Ярославичем и шведским полководцем[9]:

…Он убил множество из них, и сам назначил печать на лице короля своим острым копьём

Историки об Александре Невском[править]

Описывает, как россияне считали Невского своим ангелом-хранителем и связывали с ним благоприятные события для России, считали его заступником Отечества. Они верили в мнение и чувства своих современников относительно этого князя. Имя Святого, которое ему было дано, более выразительно, чем Великий, поскольку обычно Великими называют счастливых. Александр мог лишь облегчить тяжёлую судьбу России своими добродетелями, и его подданные, почитая его память, показали, что народ умеет ценить достоинства правителей и не всегда ценит их только за внешний блеск[9].

Говорит о том, что духовенство высоко ценило этого князя за его миролюбие и умение поддерживать хорошие отношения с ханом, что помогало избежать бедствий и разорений для русского народа в случае возможных попыток освободиться и стать независимым. Эти действия князя согласовывались с проповедями православных священнослужителей, которые призывали к религиозной жертвенности, терпимости перед несправедливостями, покорности перед любой властью, даже иноземной и принимаемой принудительно[9].

Говорит о том, что благодаря защите Русской земли от опасностей на востоке и известным подвигам за веру и территории на западе, Александр завоевал славу и признание на Руси, став самой выдающейся исторической фигурой в период от времён Мономаха до Донского[9].

Примечания[править]

- ↑ 1,0 1,1 1,2 Похлёбкин В. В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет в именах, датах, фактах.. — М.: Международные отношения, 1995.

- ↑ 2,0 2,1 2,2 Пашуто В. Т. Александр Невский. — М.: Молодая гвардия, 1974. — С. 62—67.

- ↑ 3,0 3,1 Электронная библиотека Библиотекарь.Ру. Проверено 21 сентября 2008.

- ↑ Невская битва. 1240 г.. encyclopedia.mil.ru. Проверено 28 мая 2024.

- ↑ Иванов В. Невская битва // Портала «История.РФ» : сайт.

- ↑ 6,0 6,1 6,2 6,3 Стариков Н. Невская битва: шведский поход на Русь // nstarikov.ru : сайт. — 2023.

- ↑ 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 Невская битва (кратко). www.istmira.com. Проверено 28 мая 2024.

- ↑ 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 Невская битва кратко. istoriarusi.ru. Проверено 28 мая 2024.

- ↑ 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 Памятная дата военной истории России — 23 июля 1240 Невская битва // 40.mchs.gov.ru : сайт. — 2017.

|

Одним из источников этой статьи является статья в википроекте «Знание.Вики» («znanierussia.ru») под названием «Невская битва», находящаяся по адресам:

«https://baza.znanierussia.ru/mediawiki/index.php/Невская_битва» «https://znanierussia.ru/articles/Невская_битва». Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий.

|