Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»

Нижегородский авиастроительный завод "Сокол"

- Деятельность

- авиастроительное предприятие

- Основание

- 1932

- Прежние названия

- Нижегородский авиастроительный завод № 21 имени А. С. Енукидзе, Горьковский авиастроительный завод № 21 имени С. Орджоникидзе

- Расположение

СССР →

СССР →  Россия: Нижний Новгород,

Россия: Нижний Новгород,

Нижегородская область

- Отрасль

- Авиастроительное предприятие

- Продукция

- Истребительная авиация

Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» — современное развивающееся предприятие Объединённой авиастроительной корпорации. За годы истории авиазавод сформировался как мощный научно-производственный комплекс, ставший одним из флагманов отечественного авиастроения[1].

История[править]

История завода — история отечественной истребительной авиации. Завод производил авиатехнику, разработанную в опытно-конструкторских бюро выдающихся советских авиаконструкторов Поликарпова Н. Н., Лавочкина С. А., Микояна А. И., Яковлева А. С., Мясищева В. М. За годы работы было построено более 43500 самолётов, в том числе более 13500 истребителей «МиГ», 16 учебно-боевых самолётов Як-130, 25 пассажирских М-101Т[1][2].

Строительство завода[править]

Дело № 386/2 Выписка из протокола № 50 заседания Президиума Нижегородского Губернского Исполнительного Комитета Раб., Кр. и Кр. Депутатов от 10 сентября 1928 г. Слушали: Об отводе места для сооружения авио-трестом авио-завода и аэродрома при немПостановили: 1/ Признать, что единственно удобным место для сооружения Авио-трестом авио-завода и аэродрома при нем является территория ... пользования селений Княжиха-костариха, граничащая с Московским шоссе и селением Горнушкино.

Строительство нового авиазавода официально было начато 2 мая 1930 года. Предприятие проектировалось на ежегодный выпуск двух тысяч самолётов в условиях мирного времени. Предполагаемые к производству были истребитель И-3, разведчик Р-5 и пассажирский К-5 имели смешанную конструкцию с преобладанием дерева, частичным применением стали и алюминия.

Первые работники завода — его строители, в основном вчерашние крестьяне, жители окрестных деревень. В первый производственный год предприятие было укомплектовано на 83,5 %.

7 марта 1931 года вышло постановление Всесоюзного авиационного объединения о создании Московского филиала чертёжно-конструкторского отдела завода № 21 в Нижнем Новгороде. Нижегородские конструкторы приобретали навыки проектирования в КБ Григоровича Д. П. и Поликарпова Н. Н., Кочеригина С. А., разрабатывали чертежи самолётов ДИ-3 и И-5, стажировались в ЦАГИ под руководством Туполева А. Н.

В первые годы технологии авиастроения рабочим завода помогали иностранные специалисты[1].

Довоенный период[править]

Горьковский завод № 21 имени С. Орджоникидзе, запущенный в 1932 году входил в число четырёх крупнейших авиапредприятий страны — выпускал 16,5 % самолётов СССР[3].

В феврале 1932 года была введена первая очередь авиазавода: деревообрабатывающий, инструментальный, мадно-дюралевый, механический, слесарный и ремонтный цехи, сушилка авиационной древесины.. Заводу изначально присваивается имя секретаря ЦИК СССР А. С. Енукидзе.

В апреле 1932 года чертёжно-конструкторский отдел был переведён из Москвы в Нижний Новгород. В течение 1932-1933 годов был сформирован работоспособный коллектив из 21 конструктора и чертёжника.

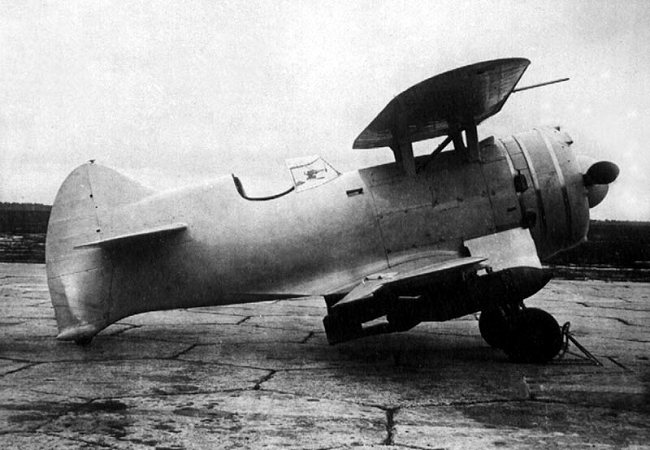

Новый завод стал первым в специализации истребительной авиации. Первым самолётом в производстве нового завода был истребитель биплан И-5 конструкции Поликарпова Н. Н., который серийно выпускался в 1932—1934 годах. Горьковский авиазавод выпустил 82,3 % общего количества истребителей этого типа. Заводские конструкторы в 1935 году создали двухместный вариант И-5, получивший обозначение УТИ-1.

Уже в первые месяцы работы нового завода ключевым вдохновляющим лозунгом был[1]:

Кадры, овладевшие техникой, решают всё!

В дальнейшем предприятие было специализировано на выпуске истребителей И-16 конструкции Н. Н. Поликарпова. Самолёт звался у пилотов надёжный «Ишачок». Первый полёт на данной модели совершил в 1933 году В. П. Чкалов.

Какова обшивка самолёта? Монокок. Набранная из деревянного шпона скорлупа... Обшивка И-16 собиралась гвоздевым способом! На болванку, представлявшую левую и правую половину фюзеляжа, накладывался шпон, промазывался клеем, накладывался второй слой и и пришивался к первому очень тонкими гвоздями. И опять - клей. И опять шпон. И опять гвозди. И опять клей. Окончательно шпон пришивался через квадратные шайбы, и набранная конструкция отправлялась на сушку.— Ветеран завода № 21, начальник отдела в годы войны В. А. МюрисепГорький.Символ Победы: о вкладе предприятий Горьковской области с Победу в Великой Отечественной войне

И-16 показывал высокие скоростные характеристики при непростом управлении, достаточно быстр был пущен в серию. С 1934 года до начала 1941 года на заводе было выпущено 8,4 тысячи И-16 всех модификаций (от первой — тип 4, до последней — тип 29). Это был первый в мире истребитель, выпущенный в таком количестве.

Первые вылеты И-16 в боях пришлись на период гражданской войны в Испании (1936-1939 годы), самолёт произвёл фурор: эта была редкая для того времени модель с возможностью ведения боя на вертикалях. Испанские республиканцы называли своего защитника «Mosca» (муха), противники же — итальянские и немецкие лётчики — «Rata» (крыса)[3].

В 1935 году по заданию начальника ВВС Алксниса Я. И. конструкторской командой завода по тактико-техническим требованиям ВВС была создана знаменитая «семёрка» — «7211» (тип 7, авиазавода № 21, первый экземпляр). Самолёт объединил достоинства маневренных бипланов и скоростных монопланов, в 1938 году самолёт получил обозначение И-207.

В 1936 году авиазаводу было присвоено имя народного комиссара тяжёлой промышленности Серго Орджоникидзе, неоднократно бывавшем на предприятии. Им была поставлена задача перехода на поточно-конвейерное производство. В результате внедрения предложенной системы цикл производства самолётов сократился с 45-60 до 5 суток в сборочном цехе, а цикл наземных и лётных испытаний в результате перестройки работы аэродрома сократился с 15 до 3 дней. За выдающиеся заслуги в деле снабжения Красного Воздушного флота и успешное освоение новой техники постановлением ЦИК СССР от 28 декабря 1936 года был награждён орденом Ленина[1].

В соответствии с приказом Наркомата авиапрома № 657 от 23 ноября 1940 года на горьковский авиазавод из Подмосковья было переведено конструкторское бюро С. А. Лавочкина. Вместе главным конструктором в Горький переехали 30 из 100 авиаконструкторов. Текущей перспективной разработкой новой команды был истребитель ЛаГГ-3 конструкции Лавочкина С. А., Горбунова В. П. и Гудкова М. И.. Для налаживания выпуска ЛаГГ-3 на предприятии масштабно перестраивалось производство: 10 % производства планера И-16 относилось к деревообработке, а 32 % — на изготовление деталей и агрегатов из алюминиевых сплавов. Освоение ЛаГГ-3 свыше трети объёма производства относилось к деревянным агрегатам, 12 % — дюралюминиевым. Сокращение зависимости от поставок дефицитного металла была рациональнее.

Для освоения производства нового истребителя на предприятии внедрялись уникальные технологии и процессы. К примеру, комсомольцем-конструктором Гмызиным А. В. был спроектирован уникальный пресс с электроподогревом для выклейки фюзеляжа. Нововведение обеспечило сокращение цикла работ с 24 до 1 часа, потребность в стапелях была снижена в 4 раза, соответственно были высвобождены около 800 квадратных метров площадей. Ритмичность работы цехов была обеспечена импульсно-конвейерной линией с принудительным перемещением самолётов.

Значимым и важным для авиазавода был полный переход на производство узлов и деталей из стали хромансиль с освоением технологии сварки, механической и термической обработке. Предприятие тем самым обеспечило независимость от поставок импортной стали.

Одновременно предприятие расширяло территорию: к 1941 году было построено 4 крупных производственных корпуса, существенно возрос парк станков, в качестве филиала был присоединён завод имени Воробьёва, заводу были переданы судоверфь «Динамо», мастерские авиатехникума, мебельная артель «Прогресс». Площади возросли практически на треть. Но многое не успели: к примеру, собственный литейный цех мощностью в 170 т литья в год так и не был запущен. К началу войны наравне с современными оставались участки оснащения уровня 1932 года.

Первый серийный ЛаГГ-3 был поднят в небо в январе 1941 года. По скорости полёта новый истребитель не уступал немецким «мессерам», но был «тяжеловат на подъём»: не хватало лёгкости манёвра прежних И-16[3].

Примечательно, например, что Семён Алексеевич первым пошёл на смелый эксперимент. Он применил в своём самолёте новый материал - упрочнённую дельта-древесину, пропитанную особым составом из смол, многослойную фанеру, не уступавшую в известной степени по твёрдости металлу и практически не горевшую.Дерево и раньше применяли в самолётостроении. Но Лавочкин, Горбунов и Гудков использовали дельта-древесину в лонжеронах, нервюрах и других несущих конструкциях, которые прежде изготавливали только из металла. Когда в начале войны мы остались почти без алюминия, самолёты ЛаГГ-3 от этого не пострадали. Правда, завод, где изготовлялась дельта-древесина, оказался на территории, занятой врагом. Но лес у нас был. Производство заменителя алюминия наладили на Урале.

Узнав, что Лавочкин использует в самолёте дельта-древесину, пожелал ознакомиться с этим материалом и Сталин... Сталин с недоверием слушал доклад конструктора, а затем, подойдя к столу заседаний, на котором лежали лонжерон и нервюра, изготовленные из дельта-древесины, вынул изо рта трубку и, повернув её, горящую положил на дерево. Оно даже не обуглилось. Тогда Сталин взял с письменного стола перочинный ножик и стал скрести поверхность фанеры. Все усилия были напрасны. Дерево оказалось твёрдым, как камень. На наших глаза Сталин просветлел.— Нарком авиапрома в годы войны А. И. Шухрин

| Показатель | И-5[1] | И-16 тип 4/тип 29[3] | ЛаГГ-3 (1 серия)[3] |

|---|---|---|---|

| Двигатель | М-22 | М-25В[1] | М-105ПФ[1] |

| Размах крыла, м | 10,24 | 9 | 9,8 |

| Длина, м | 6,78 | 5,86/6,13 | 8,81 |

| Масса взлётная, кг | 1355 | 1354/1940 | 3346 |

| Мощность, л. с. | 480 | 480/900 | 1050 |

| Максимальная скорость, км/ч | 238 | 346/470 | 575 |

| Дальность | 670 | 680/440 | 1100 |

| Практический потолок | 7800 | 7440/9700 | 9500 |

| Экипаж, человек | 1 (2 для варианта УТИ-1) | 1 | 1 |

| Вооружение | два пулемёта ПВ-1 | два 7,62-мм пулемёта ШКАС/два 7,2-мм пулемёта ШКАС и один 12,7-мм пулемёт БС; до 200 кг бомб или установки РС-82 | пушка 20-мм ШВАК, два 12,7-мм пулемёта БС и два 7,62-мм ШКАС |

| Всего выпущено на заводе | 661 | 8495[1] | 3583[1] |

ПРИКАЗ Народного Комиссариата Авиационной Промышленности СССР— №387сс(рассекречено) от 28 апреля 1941 года, Об увеличении ежесуточного выпуска самолетов на заводе № 21 в 1941 году, 1. Начальнику Первого Главного Управления тов. Репину и директору завода № 21 тов. Гостинцеву довести на заводе № 21 ежесуточный выпуск самолетов Лагг-3 до 15 штук, начиная с сентября 1941 года. Установить в связи с этим программу производства самолетов Лагг-3 в 1941 году для завода № 21 в количестве 2455 самолетов,т.е. на 455 самолётов больше ранее установленной программы. 2. Директору завода № 21 тов. Гостинцеву обеспечить выпуск самолетов Лагг-3 по 8 штук в сутки,начиная с 25 июня 1941 года. 3. Установить заводу № 21 следующую программу выпуска самолетов Лагг-3 по месяцам, с мая 1941 года: май - 110, июнь - 180, июль - 225, август - 300, сентябрь - 390, октябрь - 405, ноябрь - 345, декабрь - 390. 6. Зам.Начальника Главснаба тов.Гришину: а) выделить заводу № 21,за счет перераспределения,395 металлорежущих станков отечественного производства и импорта,согласно приложению № 1,и 40 деревообрабатывающих станков...

Годы Великой Отечественной войны[править]

19202 истребителя построено на заводе за годы войны, каждый третий истребитель для фронта был горьковский, 26 самолётов в сутки ежедневная выработка предприятия.

В июне 1941 года с самых первых дней Великой Отечественной войны именно истребители И-16, наиболее освоенные советскими лётчиками, были главной воздушной защитой страны и составляли четверть истребительного парка Красной Армии.

В августе-сентябре новые истребители ЛаГГ-3 отвоёвывали небо у фашистских захватчиков уже на всех фронтах: на защите стратегических объектов, при воздушной обороне во время вражеского наступления на Москву пригодились их живучесть и мощное вооружение.

По настоянию фронта самолёт оснащали сбрасываемыми топливными баками для сопровождения штурмовиков и бомбардировщиков, лыжами для эксплуатации зимой, дополнительными реактивными снарядами под крылом, что снижало скорость и скороподъёмность истребителя. Хотя по боевым качествам ЛаГГ-3 уступал основному истребителю Люфтваффе 1941 года — Messerschmitt Bf-109F-2, отмечались его такие преимущества, как огневая мощь, справлявшаяся с сильной бронёй вражеских самолётов и малая горючесть[3].

Применявшаяся при постройке самолёта дельта-древесина обладала высокой твёрдостью, чем создавала трудности при её механической обработке (подгорала и разрушалась режущая кромка инструмента). Совместное исследование Центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ) и кафедры Горьковского индустриального института позволило успешно решить эту технологическую проблему.

Кроме того в первые годы войны остро ощущался дефицит стратегически важных конструкционных материалов. Конструкторы и технологи авиазавода настойчиво и оперативно решали вопросы по поиску заменителей. Однако сварные дюралевые конструкции ЛаГГ-3 имели значительный объём. В конце 1941 года сварка оказалась технологически невозможна из-за прекращения поставок из оккупированной Одессы остродефицитного флюса на основе лития. Специалисты ЦЗЛ совместно с учёными кафедры физической химии ГГУ и кафедры сварки индустриального института провели исследование непосредственно в сварочном цехе и в результате многочисленных экспериментов создали схожий безлитиевый «Флюс-148», изготовление которого сразу было налажено в мастерской одного из научно-исследовательских институтов города Горького[1].

К завершению 1941 года авиазавод сдал фронту 1445 истребителей ЛаГГ-3 (общее количество за 1941-1942 годы — 3583). Авиаконструкторы постоянно совершенствовали самолёт, но увеличить скорость без потери боевой мощи не получалось[3].

За образцовое выполнение заданий правительства по выпуску боевых самолётов завод № 21 имени Серго Орджоникидзе Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 октября 1941 года был награждён орденом Трудового Красного Знамени[1].

В рекордные сроки конструкторы Горьковского авиазавода № 21 спроектировали и обеспечили лётные испытания нового истребителя Ла-5.

В 1943 году на заводе было организовано поточное производство: первая половина цеха с двумя нитками конвейера для первоначальной, вторая — для завершающей сборки истребителя. Самолёты собирались подвижных стендах-тележках на рельсах. Выпуск достигал до 16 истребителей в сутки, а в 1944 году — до 25-26 машин в сутки.

С истребителями Ла-5 в советскую авиацию было превнесено множество инноваций: лобовое бронестекло, протектированные бензобаки, красная подстветка сетки прицела, кнопочный электропневмоспуск пушек, новые средства радионавигации и связи.

В конце 1942 года новая усовершенствованная модификация Ла-5ФН комплектовалась новым модернизированным мотором М-82, форсированным с непосредственным впрыском топлива в цилиндры. Это обеспечило рост максимальной скорости истребителя и доведение скороподъёмности до уровня лучших истребителей противника.

Именно на Ла-5ФН вернулся в строй легендарный лишившийся ног лётчик А. П. Маресьев, уничтоживший в 1943-1944 годах 8 самолётов противника[3].

В январе 1944 года поднялся в воздух уже более передовой истребитель Ла-7, называвшийся «эталоном Ла-5 1944 года». В новом истребителе были воплощены все новейшие идеи авиаконструкторов завода. Лётчики отмечали хороший обзор, просторную кабину, удобную ручку управления.

В большинстве случаев Ла-7 значительно превосходил по скорости полёта, скороподъёмности и маневренности ближайшего противника — Focke Wulf 190D, соответственно историки отмечали положительные изменения в тактике воздушного боя наших лётчиков[3].

| Показатель | Модификации Ла-5/Ла-5Ф/Ла-5ФН | Ла-7 |

|---|---|---|

| Двигатель | АШ-82ФН[1] | |

| Размах Крыла, м | 9,80 | 9,80 |

| Длина, м | 8,67 | 8,67 |

| Масса взлётная, кг | 3360/3200/3168 | 3265 |

| Мощность, л. с. | 1330/1850/1850 | 1850 |

| Максимальная скорость, км/ч | 580/600/648 | 680 |

| Дальность, км | 1190/760/1000 | 635 |

| Практический потолок, м | 9500/9550/11200 | 10750 |

| Экипаж, человек | 1 | 1 |

| Вооружение | две 20-мм пушки ШВАК и две 100-кг бомбы ФАБ-100 | две 20-мм пушки ШВАК или трии 20-мм пушки УБ-20, до 200-кг бомб |

| Всего выпущено на заводе | 4768 Ла-5/6494 Ла-5ФН[1] | 4357[1] |

За период войны коллективу авиазавода как победителю соцсоревнования 25 раз вручалось переходящее Красное знамя ГКО, которое в 1946 году было передано заводу на вечное хранение[1].

Послевоенный период[править]

1945—1948 годы[править]

После Победы авиазавод вступал в эпоху реактивной авиации[3]. В первый послевоенный год заводчане осваивали выпуск цельнометаллического поршневого истребителя Ла-9. Производство потребовало существенной перестройки, а кадры подготовки: плотники стали дюральщиками, слесаря — сборщиками и клепальщиками.

Серийный выпуск Ла-9 авиазавод продолжал в период 1946—1948 годов. Модификацией Ла-9 стал последний советский серийный истребитель с поршневым двигателем Ла-9М с обозначением Ла-11, который выпускался в период 1947-1951 годов. С освоением производства Ла-9 на авиазаводе в полном объёме внедрили плазово-шаблонный метод производства, существенно расширились объёмы панелирования и агрегатирования технологических подсборок планера и систем самолёта, была усовершенствована схема технологического членения самолёта, что безусловно повысило производительность труда. В 1946 году на авиазаводе было организовано опытно-конструкторское бюро ОКБ-21. ОКБ разработало двухдвигательные истребители И-211, И-212, И-215, построенные на заводе.

Параллельно проводились первые работы Горьковского авиазавода по созданию машин с ракетными двигателями. Было изготовлено два самолёта «4302». В сентябре 1946 года перед заводчанами была поставлена задача построить к параду 7 ноября три реактивных самолёта конструкции С. А. Лавочкина Ла-150 с прямым крылом с газотурбинным двигателем РД-10. За 35 дней изготовили четыре машины. Важным технологическим прогрессивным шагом была механизация ручного труда, раскрой деталей из цветного металла путём фрезерования на скоростных станках «Хесс», разделка по стыковым точкам всех основных агрегатов, что обеспечивало из взаимозаменяемость, обработка инструмента холодом, повышающим его твёрдость и другое.

В 1948 году на предприятии осваивается последний реактивный истребитель С. А. Лавочкина Ла-15 со стреловидным крылом[1]. Ла-15 строился серийно и был принят на вооружение[3]. Строительство реактивных самолётов потребовало коренной перестройки всей системы технологической подготовки производства в связи с повышенными требованиями к точности изделий, применением новых материалов и крепёжных элементов. Именно в это период стал предусматриваться метод заливки фиксаторов цементной массой НИАТ-НЦ, слепкования контуров рубильников, широкое применение находят стандартные и нормализованные элементы оснастки.

Внедрение в производство нового комплекса стандартных и нормализованных элементов крупногабаритной сборочной оснастки позволило использовать её многократно, соответственно сократились сроки изготовления оснащения и резко снизилась его стоимость. Данный прогрессивный метод стал использоваться на многих авиазаводах[1].

| Показатель | Ла-9[4] | Ла-11[4] | Ла-150[5] | Ла-15[6] |

|---|---|---|---|---|

| Год выпуска | 1946 | 1947 | 1947 | 1948 |

| Длина самолета, м | 8,625 | 8,62 | 9,42 | 9,56 |

| Размах крыла, м | 9,8 | 9,8 | 8,20 | 8,83 |

| Площадь крыла, м² | 17,59 | 17,59 | 12,15 | 16,167 |

| Удельная нагр. на крыло, кг/м² | 208 | 226 | 239[7] | |

| Взлётный вес, кг | 3425 | 3730 | 2961 | 3865 |

| Вес пустого, кг | 2638 | 2770 | 2059 | 2575 |

| Мотор | АШ-82ФН | РД-10 | РД-500 | |

| Взлётная тяга, кгс | 850 | 1590 | ||

| Мощность, л. с. | 1850 | 1850 | ||

| Скороподъёмность, м/с | 27,70[8] | 11,6[9] | 31,7 | |

| Максимальная скорость, км/ч: — у земли | 640 | 562 | 760 | 900 |

| - на высоте | 690 (6250) | 674 (6200) | 805 | 1026 |

| Время набора высоты 5 км, мин. | 4,7 | 6,6 | 7,2[9] | 3,1 |

| Время виража, сек | 20-21 | 24-25 | 38 | |

| Практический потолок, м | 10800 | 10250 | 12500 | 13500 |

| Дальность полета, км | 1735 | 2535 | 500 | 1145 |

| Экипаж, человек | 1[10] | 1[11] | 1 | 1[7] |

| Вооружение | 4х23-мм пушки НС-23[12][10] | 4х23-мм пушки НС-23[11] | Две 23-мм пушки НС-23 | 3х23 |

| Выпущено всего на заводе | 1559[1] | 1232[1] | 4[1] | 189[1] |

1949—1986 годы[править]

В период с 1949 года стартовало творческое сотрудничество авиазавода и ОКБ А. И. Микояна. Уже в мае горьковчане получили задание на производство МиГ-15.

Перед авиазаводом стояла сложная задача выполнения всего цикла необходимых работ за 3-4 месяца.мУже в сентябре был сдан новый корпус для механических цехов, перебазирован и реконструирован инструментально-штамповочный цех. Была начата работа по расширению цеха гальванических покрытий.

Более сложная конструкция самолёта МиГ-15бис потребовала совершенствования ряда технологических процессов, в частности, сборочных и сварочных работ. В слесарно-сварочном цехе была организована и оборудована мастерская для внедрения атомно-водородной сварки. Стартовали работы по организации мастерских наземного оборудования и по изготовлению фонаря кабины, радиолаборатории. В инструментальном цехе была создана мастерская по изготовлению наборов фрез. Была улучшена взлётно-посадочная полоса аэродрома завода. Уже в январе 1950 года два первых самолёта МиГ-15бис были переданы на аэродром[1]. Модель являлась одной из лучших в своём классе в первой половине 1950-х годов[13].

| Показатель | МиГ-15 | МиГ-17 | МиГ-19 | МиГ-21 |

|---|---|---|---|---|

| Двигатель | ВК-1 | ВК-1 | РД-9Б | ТРДДФ Р-25-300[14] |

| Взлётная тяга, кгс | 2700 | 2700 | 2х3250 | |

| Размах крыла, м/ Длина, м | 10,08/10,1 | 9,6/11,59[15] | 9/12,54[16] | 7,154/14,7 |

| Взлётная масса, кг | 4987 | 5340 | 7500 | 8725 |

| Максимальная скорость, км/ч | 1075 | 1070 | 1452 | 2175 |

| Потолок, м | 15500 | 14700 | 17500 | 17800 |

| Дальность, км | 1400[17] | 1165[18] | 1390 | 1210 |

| Дальность с двумя подвесными топливными баками, км | 1501 (2 бака по 250 л) | 1785 (2 бака 400 л) | 2200 | 1470[14] |

| Вооружение | 2 пушки НР-23 калибра 23 мм, 1 пушка Н-37Д калибра 37 мм | 2 пушки НР-23 калибра 23 мм, 1 пушка Н-37Д калибра 37 мм | 2 пушки НР-23 калибра 23 мм | 23-мм пушка ГШ-23Л калибра 23 мм, ракеты 2хР-3С, 4хР-60М, 2 бомбы по 500 кг |

| Выпущено всего на заводе | 2148 | 2516 | 1213 | 5532 |

Продукция[править]

Современной визитной карточкой авиазавода является перехватчик дальнего действия МиГ-31. С 2004 года завод участвует в производственном цикле по палубным истребителям МиГ-29К/КУБ. В 2011 году предприятие поставило учебно-боевые самолёты Як-130 в строй Военно-воздушных сил России. В 2018 году на заводе появился новый проект — производство основных агрегатов для нового авиационного комплекса МиГ-35. Перспективным для предприятия является производство новых истребителей МиГ-29М/М2. Новое направление, освоенное нижегородскими авиастроителями — производство агрегатов гражданского лайнера Ил-114-300[1].

Примечания[править]

- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 Агафонов Ю. И., Дробышевский В. Г., Князюков В. П., Корионова О. В., Королев П. М., Левадный Н. Д., Сандович В. С., Хейфец Г. А., Школьник А. С. НАЗ "Сокол". Люди и самолеты / Семенов В. М.. — Н. Новгород: ИП Макшанов Андрей Валерьевич, 2022. — С. 12—17, 19-20,22- 27, 30-33, 37, 39-45, 48, 50, 55. — 144 с. — 1000 экз.

- ↑ Головнёв С. Н., Калмыков И. А., Чалков О. Ю., Маслова И. А., Тихонов В. И. Товарищ Район. — Н. Новгород: ООО "БегемотНН", 2019. — С. 129. — 272 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-9500977-6-8.

- ↑ 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 Салахетдинова Т., Викулова А., Еремина А., Тарасова Е., Булавин А. Горький. Символ Победы. — Н. Новгород: ООО "Коммерсант Приволжье", 2020. — С. 98—101, 103-107, 110-113, 116-119. — 288 с. — 2500 экз.

- ↑ 4,0 4,1 Авиация Второй мировой (рус.). Проверено 29 мая 2024.

- ↑ Опытные реактивные истребители Ла-150, Ла-152 и Ла-156 конструкции Семена Алексеевича Лавочкина // dzen.ru : сайт. — 2019.

- ↑ Проект «174» (рус.). Проверено 29 мая 2024.

- ↑ 7,0 7,1 Якубович Н. Ппоследний серийный истребитель Лавочкина. Ла-15 и его ближайшие аналоги // modelist-konstruktor.com : сайт. — 2019.

- ↑ Ла-9 советский истребитель в World of warplanes // Kb-aero.ru : сайт. — 2014.

- ↑ 9,0 9,1 Ла-150 // militaryrussia.ru : сайт. — 2014.

- ↑ 10,0 10,1 Ла-9 (рус.). www.airwar.ru. Проверено 30 мая 2024.

- ↑ 11,0 11,1 Лавочкин ЛА-11 (рус.). www.aveaprom.ru. Проверено 30 мая 2024.

- ↑ Якубович Н. В. Ла-7, Ла-9, Ла-11 последние поршневые истребители СССР // UniversalInternetLibrary.ru : сайт.

- ↑ Какие основные конструктивные отличия от базовой модификации были у фронтового истребителя МиГ-15бис? // dzen.ru : сайт. — 2022.

- ↑ 14,0 14,1 Самолёт МиГ 21 (рус.). Проверено 8 июня 2024.

- ↑ МиГ-17 // avia.pro : сайт. — 2016.

- ↑ Истребитель МиГ-19: история создания и боевого применения, конструкция и характеристики // Мировое обозрение : сайт. — 2020.

- ↑ Реактивный самолет МИГ 15 // dzen.ru : сайт. — 2023.

- ↑ Самолет-истребитель МиГ-17. СССР (рус.). Проверено 8 июня 2024.

|

Одним из источников этой статьи является статья в википроекте «Знание.Вики» («znanierussia.ru») под названием «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»», находящаяся по адресам:

«https://baza.znanierussia.ru/mediawiki/index.php/Нижегородский_авиастроительный_завод_«Сокол»» «https://znanierussia.ru/articles/Нижегородский_авиастроительный_завод_«Сокол»». Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий.

|

- Компании по алфавиту

- Компании, основанные в 1932 году

- Предприятия, основанные в 1932 году

- Предприятия по алфавиту

- Предприятия Нижнего Новгорода

- Предприятия Нижегородской области

- Авиационная промышленность СССР

- Авиационная промышленность России

- Авиационная техника

- Авиаконструкторы СССР

- Лётчики-испытатели СССР

- Оборонная промышленность СССР

- Оборонная промышленность

- Авиация СССР

- Авиация России

- История

- Промышленность