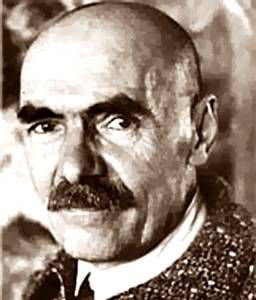

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин

- Дата рождения

- 24 октября 1878 года

- Место рождения

- Хвалынск, Саратовская губерния, Российская империя

- Дата смерти

- 15 февраля 1939 года

- Гражданство

Российская империя,

Российская империя,  СССР

СССР

- Жанр

- живопись, графика

- Учёба

- МУЖВЗ

- Стиль

- реализм

Звания

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин (English: Kuzma Petrov-Vodkin) — советский российский живописец, график, теоретик искусства, писатель и педагог, Заслуженный деятель искусств РСФСР (1930), член-учредитель и первый Председатель Ленинградского Областного Союза советских художников[1], стоявший у истоков формирования ленинградской школы живописи[2].

Биография[править]

Кузьма Петров-Водкин родился 24 октября 1878 года на Волге в городке Хвалынске Саратовской губернии в семье сапожника. Cвою двойную фамилию унаследовал через отца от деда, чьё прозвище «Водкин», закрепилось и за его потомками.

В 1893 году К. Петров-Водкин окончил начальное четырёхклассное училище и, проработав лето в судоремонтных мастерских, отправился осенью в Самару с надеждой выучиться на железнодорожника. Однако потерпел неудачу на испытательных экзаменах и в итоге оказался в частной студии живописи и рисования Ф. Е. Бурова, где получил свои первые систематические уроки живописи и познакомился по репродукциям с произведениями профессиональных художников. Однако в апреле 1895 года Ф. Буров скончался и студийное образование осталось незаконченным.

Не приобретя профессии, К. Петров-Водкин возвратился в Хвалынск, где летом того же года благодаря матери сумел показать свои рисунки известному петербургскому архитектору Р. Ф. Мельцеру, гостившему в городе у своих знакомых. Они произвели на Р. Мельцера впечатление и он посоветовал К. Петрову-Водкину ехать учиться в Петербург и даже принял участие в его дальнейшей судьбе. Не менее ценной для К. Петрова-Водкина оказалась помощь местной купчихи и мецената Ю. И. Казариной, назначившей будущему художнику небольшое денежное содержание, которое выплачивалось ему регулярно в течение почти десяти следующих лет.

В Петербурге К. Петров-Водкин поступил в Центральное училище технического рисования барона Л. Штиглица, где обучался в 1895-1897 годах, а летом 1897 года с одобрения Р. Мельцера и Ю. Казариной переехал в Москву и поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где занимался у В. А. Серова, Н. А. Касаткина, К. Н. Горского и в 1904 году окончил училище.

Ещё в годы учёбы, стремясь обрести материальную независимость, а также помочь матери, взявшей на попечение детей своего умершего брата, К. Петров-Водкин подрабатывал художественным проектированием и лепкой изразцов на заводе Н. П. Сорохтина в селе Всехсвятском под Москвой, а также другими оформительскими заказами, получаемыми через Р. Мельцера. Так, в 1903—1904 годах по его эскизу было изготовлено пятиметровое майоликовое панно «Богоматерь с Младенцем» для украшения фасада строящейся по проекту Р. Мельцера церкви Ортопедического института доктора Вредена в Петербурге.

Вырученные за художественно-оформительские работы деньги поправили материальное положение К. Петрова-Водкина и позволили ему в апреле — июле 1901 года совершить первую зарубежную поездку в Мюнхен, где он около месяца будет посещать занятия в частной художественной школе А. Ажбе. Уже после окончания училища в 1905-1906 годах К. Петров-Водкин предпримет путешествие по Италии, посетив Венецию, Милан, Флоренция, Рим, Неаполь, Геную. В мае 1906 года он на несколько лет уезжает в Париж, где занимается в частной академии Коларосси, а в 1907 году совершает путешествие по Северной Африке, посетив Алжир и Тунис, написав большую серию работ на совершенно новом для себя материале. Вернувшись в Париж весной 1908 года, К. Петров-Водкин представил в Салоне Марсова поля картины из африканского цикла «Танец одалиски» и «Семья кочевников». В 1906 году во Франции К. Петров-Водкин знакомится с 20-летней Маргаритой Йованович (1886—1960), полусербкой-полубельгийкой по происхождению, вскоре ставшей его женой — Марией Фёдоровной Петровой-Водкиной. Несколько лет они жили в гражданском браке и толькл 28 августа 1910 года обвенчались на родине К. Петрова-Водкина в Хвалынске.

Возвратившись в Россию, К. Петров-Водкин впервые показал свои работы на выставках 1909 года в Москве и Петербурге. В ноябре 1909 года в редакции недавно открывшегося журнала «Аполлон» открылась первая в России персональная выставка произведений К. Петрова-Водкина. В следующем 1910 году К. Петров-Водкин пишет картину «Сон», ставшую не только новой вехой в формировании его индивидуального стиля, но и вызвавшую большой общественный резонанс и критику в адрес автора, в частности, со стороны И. Е. Репина, увидевшего в картине проявление декадентства и вызов демократическому реализму и назвавшего автора «безграмотным рабом» и «неучем». В защиту К. Петрова-Водкина выступили видные мирискуссники А. Н. Бенуа и Л. С. Бакст, оценившие в картине «Сон» прежде всего «целостность и благородство формы, методичность и строгость рисунка и композиции». Полемика вокруг картины продолжалась в печати несколько месяцев и немало способствовала росту известности автора.

С конца 1910 года К. Петров-Водкин становится членом и экспонентом объединения «Мир искусства», принимая участие в выставках объединения вплоть до его роспуска в 1923 году. Осенью того же года он начинает свою преподавательскую работу в частной художественной школе-студии Е. Н. Званцевой в Санкт-Петербурге, которая будет продолжаться до весны 1917 года.

В 1910—1915 годах К. Петров-Водкин много работает по заказам над росписями храмов, одновременно создаёт ряд картин, в сюжетах которых прослеживается связь с заново открытым им для себя миром русской иконописи. Прежде всего, это картины «Купание красного коня» (1912), «Мать» (1913) и «Девушки на Волге» (1915), во многом определивших стиль его живописи предреволюционного периода.

Весной 1914 года К. Петров-Водкин покупает в окрестностях Хвалынска заброшенный сад, где намеревается построить дачу с мастерской. Следующие два года он много занимается обустройством дачи, названной им «Красулинкой», а также готовится к поездке в город Бари в Италии, где по приглашению А. В. Щусева ему предстоит расписывать церковь. Кажется, что идущая война не может вмешаться в его жизнь и нарушить его планы.

Однако в ноябре 1916 года решением военной комиссии К. Петров-Водкин был направлен из Хвалынска в Петроград в лейб-гвардии Измайловский полк, где, находясь на полуказарменном положении и проходя строевую подготовку, работал одновременно над своей первой картиной на военную тему «На линии огня». В Петрограде К. Петров-Водкин восторженно встретил Февральскую революцию, надеясь теперь вскоре вернуться в Хвалынск и затем отправиться в Италию. Однако в апреле 1917 года К. Петров-Водкин был зачислен в маршевую роту для отправки на фронт, и только вмешательство А. М. Горького отменило это решение и оставило его в столице, как «занимающего ответственный пост в петроградском Совете по делам искусств».

После Октябрьской революции 1917 года К. Петров-Водкин был одним из реорганизаторов Высшего художественного училища при Императорской Академии художеств в Петроградские Государственные свободные художественно-учебные мастерские, профессором которых он был избран в 1918 году. В этом учебном заведении, ещё несколько раз менявшем своё название на протяжении 1920-1930-х годов, К. Петров-Водкин будет преподавать до октября 1932 года и оставит педагогическую деятельность из-за резкого ухудшения здоровья.

Летом 1921 года К. Петров-Водкин вместе со своим учеником А. Н. Самохваловым в составе экспедиции Академии истории материальной культуры побывал в Самарканде для обследования состояния архитектурных памятников, где под впечатлением написал картину «Шахи Заде» и цикл самаркандских этюдов. По произведённому на него впечатлению К. Петров-Водкин сравнивал поездку 1921 года в Самарканд со своим ранним путешествием в Северную Африку.

Несмотря на вовлечённость в административную и педагогическую деятельность, в послереволюционный период были написаны многие лучшие произведения К. Петрова-Водкина, среди них «Автопортрет» (1918), «1918 год в Петрограде» (1920), «После боя» (1923), «Фантазия» (1925) и ряд других.

Летом 1924 года К. Петров-Водкин получает в Академии художеств годичную командировку за свой счёт «с научной и художественной целью в Западную Европу для ознакомления с системой зарубежного художественного образования», куда отправляется с женой и маленькой дочерью.

С конца 1928 года здоровье К. Петрова-Водкина серьёзно ухудшается, в феврале 1929 года у него обнаруживают туберкулёз лёгких. Врачи запрещают художнику заниматься живописью. В сентябре-ноябре он лечится в Крыму и начинает работать над первой книгой автобиографической прозы, которую завершает в 1930 году. 4 ноября 1930 года постановлением Совета Народных Комиссаров К. С. Петрову-Водкину присваивают звание заслуженного деятеля искусств РСФСР и с 1 февраля 1931 года назначают персональную пенсию.

В апреле 1932 года К. Петров-Водкин участвует в конференции художников в Москве, связанной с созданием единого Союза советских художников, а 2 августа 1932 года его избирают первым председателем правления только что созданного Ленинградского Областного Союза советских художников (ЛОССХ). Весной следующего года выходит вторая книга его воспоминаний «Пространство Эвклида».

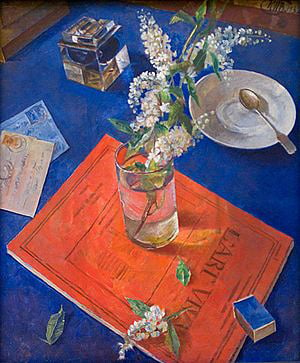

В 1932 году К. Петров-Водкин возвращается к творчеству в связи с улучшением здоровья и общего самочувствия. В следующие несколько лет он создаёт серию натюрмортов, несколько работ, посвящённых А. С. Пушкину, «Портрет В. И. Ленина» и картину «1919 год. Тревога», ставшую одной из вершин его позднего творчества. Одной из последних картин художника стала «Новоселье» (1937).

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин скончался от туберкулёза 15 февраля 1939 года в Ленинграде на шестьдесят первом году жизни. Похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища. Крупнейшая коллекция произведений К. С. Петрова-Водкина хранится в Русском музее в Санкт-Петербурге, значительные собрания — в Третьяковской галерее и Хвалынском художественно-мемориальном музее (филиале Саратовского художественного музея имени А. Н. Радищева)[3], а также в других музеях и частных собраниях в России и за рубежом.

См. также[править]

Источники[править]

- ↑ Изобразительное искусство Ленинграда. Каталог выставки. Л.: Художник РСФСР, 1976. C.26, 46

- ↑ Иванов С. В., Левитин А. П., Сидоров В. М. и др. Ленинградская школа живописи. Очерки истории. Под ред. Дмитренко А. Ф. и Иванова С. В. СПб.: Галерея АРКА, 2019. С.27, 28, 30, 32, 36, 38, 75, 324, 325, 336, 344, 349, 351, 352, 354, 355, 360, 363—371, 384, 385, 387, 392, 395, 396.

- ↑ Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева. Русская и советская живопись. Каталог. Вып. 1. М.: Советский художник, 1956.

Литература[править]

- Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. Биография, каталог выставки. Вступ. статья И.В. Гинзбург, П.Е. Корнилов. ЛССХ, Ленинград, 1947.

- Костин В. И. Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. М., Советский художник, 1966.

- Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. Альбом. Вступ. статья Л. Мочалов. Л., Аврора, 1971.

- Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. СПб.: НП-Принт, 2007. С.12, 13, 15, 16, 359, 361, 369, 373, 377, 379—385, 401, 403, 440, 442.

- Даниэль С. М. Кузьма Петров-Водкин. Жизнь и творчество, суждения об искусстве, современники о художнике. СПб.: Аврора, 2011.

- Иванов С. В., Левитин А. П., Сидоров В. М. и др. Ленинградская школа живописи. Очерки истории. Под ред. Дмитренко А. Ф. и Иванова С. В. СПб.: Галерея АРКА, 2019. С.27, 28, 30, 32, 36, 38, 75, 324, 325, 336, 344, 349, 351, 352, 354, 355, 360, 363—371, 384, 385, 387, 392, 395, 396.

Ссылки[править]

- Петров-Водкин Кузьма Сергеевич. Биография, 216 картин

- Кузьма Петров-Водкин и Мария Жозефина Йованович. Фильм ГТРК «Культура» из серии «Больше чем любовь», 2007

- Artist Kuzma Sergeevich Petrov-Vodkin (1878-1930)

- Родившиеся 24 октября

- Родившиеся в 1878 году

- Умершие 15 февраля

- Умершие в 1939 году

- Заслуженные деятели искусств РСФСР

- Персоналии по алфавиту

- Художники по алфавиту

- Умершие в Санкт-Петербурге

- Члены Союза художников СССР

- Художники Санкт-Петербурга

- Художники-портретисты России

- Художники-жанристы России

- Живописцы Ленинградского Союза художников

- Выпускники Института имени Репина

- Ленинградская школа