Рыбинск

58.05, 38.833333

Рыбинск

- Статус

- Город

- Подчинение

- Областного значения

- Регион

- Ярославская область

- Население

- 182383 чел. (2021)

- Плотность

- 101.42 чел./км²

- Национальности

- Русские

- Конфессии

- Православные христиане

- Телефонный код

- 4855

- Дата основания

- 1071 год

- Первое упоминание

- 1071 год

- Статус с

- 1777 года

- Площадь

- 101,42 км²

- Высота центра НП

- 100 м

- Прежние имена

- до 1504 — Усть-Шексна

до 1777 — Рыбная слобода

до 1946 — Рыбинск

до 1957 — Щербаков

до 1984 — Рыбинск

до 1989 — Андропов

Сайт

Рыбинск (в 1946—1957 г.г. — Щербаков, в 1984—1989 г.г. — Андропов) — город в России, находящийся на северо-западе страны, в Ярославской области.

Поселение на этом месте известно с 11 века, статус города — с 18 века.

Второй по величине город в Ярославской области. Расположен в 82 км от Ярославля. Административный центр Рыбинского района, обладает статусом города областного значения и образует городской округ — город Рыбинск как единственный населённый пункт в его составе. Расположен у слияния рек Волги, Шексны и Черёмухи. Городу присвоено почётное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести»[3].

До Октябрьской революции — крупнейший в России центр торговли зерном, перегрузочный центр Мариинской водной системы, прозванный «столицей бурлаков».

В советское время основой экономики города становится моторостроительный завод, ныне известный под наименованием ПАО «ОДК-Сатурн». После строительства в 1930-х годах Рыбинской ГЭС к северо-западу от города было создано Рыбинское водохранилище — крупнейший для своего времени искусственный водоём мира.

Рыбинск состоит из нескольких микрорайонов, которые называют поселками. Для туристов интерес представляют пешие экскурсии по историческому центру города с постройками XVIII — начала XX века[4].

Численность населения на 1 января 2021 года — 182 383 человека (зарегистрированное население). Второй по числу жителей город области после Ярославля[5].

История[править]

Возникновение[править]

Рыбинск (Рыбная слобода) возник на правом берегу реки Волги при впадении в неё реки Черёмухи. Острый мыс между ними называется Стрелка. Устье реки Шексны — левого притока Волги, как и другие левобережные районы вошли в состав современного города только в XX веке, в связи с бурным ростом в период индустриализации. В историческом центре города найдена стоянка каменного века.

Древнейшее поселение на месте впадения Шексны в Волгу (на другой стороне Волги от будущего Рыбинска) называлось Усть-Шексна[5]. Первое упоминание о нём в Лаврентьевской летописи связано с Ростовским восстанием 1071 года: Ян Вышатич «сташа на Усть-Шексны» для суда и расправы над восставшими волхвами[5]. Раскопками обнаружены следы поселения начала XI века (площадь свыше 3 га) с изделиями византийского и скандинавского происхождения и кладами арабского серебра X века[5].

Площадь торгово-ремесленного центра к XIII веку увеличилась до 30 га. Была найдена усадебно-дворовая застройка с частоколами и идущие параллельно Шексне улицы, кузнечно-металлургический комплекс и остатки ювелирных мастерских, орудия письма (писала). В Усть-Шексне обнаружены материальные следы гончарного, деревообрабатывающего и косторезного ремёсел, рыболовного и охотничьего промыслов, сельскохозяйственные орудия. Доказательством административных полномочий древнего поселения являются найденные на месте раскопок многочисленные свинцовые торговые пломбы и вислые печати, среди которых печать Давыда Святославича, печать суздальского князя Юрия Долгорукого, печать греческого церковного иерарха. Очевидно, что на месте современного города был крупный пункт Волжского торгового пути[5].

Усть-Шексна[править]

Впервые о поселении в границах современного города упоминает в 1071-м году знаменитый летописец Нестор. Находки археологов говорят о том, что Усть-Шексна была крупным торгово-ремесленным и металлургическим центром.

Хорошее расположение позволило Усть-Шексне в XII — XIII веках стать важной точкой Великого Волжского пути[5]. Поселение превратилось в оживлённый торговый город.

Найденные археологами наконечники копий позволяют сделать вывод о том, что у поселения была и собственная дружина. К сожалению, дальнейшему развитию помешала Золотая Орда: Усть-Шексна, как и многие другие русские земли, подверглась разорению в годы Татаро-монгольского нашествия[3].

Рыбная слобода[править]

Правопреемником Усть-Шексны стала Рыбная слобода[6], расположившаяся на другом берегу Волги. Первое упоминание о ней относится к 1504-му году: поселение попало в духовную грамоту царя Ивана III со статусом «царской ловецкой слободы». Видимо, по вкусу пришлись волжские осетры и шекснинские белорыбицы при царском дворе, куда жители Рыбной слободы поставляли рыбой оброк.

Привычное течение жизни слободы стало меняться в эпоху правления Петра I. В начале XVIII века в строй введена Вышневолоцкая водная система. В близи Рыбной слободы Волга становилась мельче, поэтому огромный поток грузов, следовавших к Санкт-Петербургу, приходилось перегружать на мелкоосадочные или как их называли в народе ― «зарыбинские» суда[3].

Таким естественным путём Рыбная слобода превращается в важнейший перевалочный пункт на Верхней Волге, и это не могло не создать благоприятные условия для развития торговли. К этому периоду относится зарождение рыбинского купечества, формируются первые купеческие династии.

Рыбинск[править]

К середине XVIII века Рыбная слобода стала одним из крупнейших речных портов России. В этом лично убедилась Екатерина II, когда в 1767-м году совершала путешествие по Волге. Спустя десять лет императрица подписала Указ о преобразовании Рыбной слободы в город Рыбной[6]. Но это название не прижилось в городе и постепенно перешло в Рыбинск[3].

Рыбинск ― столица бурлаков[править]

С появлением Мариинской и Тихвинской водных систем в первой половине XIX века в рыбинском крае получили дальнейшее развитие хлебная торговля и судоходство. По оборотам Рыбинск сравнивали с Одессой и даже американским Чикаго.

Основной движущей силой речного флота того времени были бурлаки. В середине XIX века, когда население Рыбинска насчитывало всего около семи тысяч человек, во время навигации в город приходили более 130 тысяч бурлаков. Их тяжёлый труд заключался в том, чтобы по берегу с низовья Волги доставить судно до Рыбинска, где уже крючники перегрузили бы товар на более мелководное судно. В 1977-м году ― в честь празднования 200-летнего юбилея города ― в Рыбинске установили единственный в мире памятник бурлаку[3].

Рыбинск – замечательнейший в Европе склад хлеба, склад, с которым иногда только равняется Одесса, и над коим во всем мире имеет перевес единственный хлебный склад в Чикаго – в Северной Америке— Х. Вольдемар

Рыбинск купеческий[править]

Из-за удачного географического положения на первое место среди купеческих занятий выходит торговля зерном. В 1811-м году в Рыбинске начинает работу первая в провинции Хлебная биржа. С середины XIX века купцы открывают для себя инвестиции в промышленность: в городе и его окрестностях появляются крупнейшая в Европе канатная фабрика, чугунно-литейный, механический и судостроительный заводы, пивоваренный завод, фабрика по производству изразцов и многие другие[3].

Советский Рыбинск[править]

При советской власти, в годы первых пятилеток, когда решались задачи индустриализации страны, в городе началось строительство новых заводов, начинается меняться облик промышленного производства. Мукомольное дело уходит на второй план, уступая машиностроению и судостроению.

В начале 1930-х в Рыбинске начинается серийное производство авиационных двигателей, печатных машин для полиграфический промышленности, техники для строительства дорог, оборудования для спичечных фабрик, очковой оптики. Город Рыбинск становится крупным промышленным центром.

В 1941-м году началось плановое заполнение крупнейшего в Центральной России рукотворного водоёма ― Рыбинского водохранилища, во многом изменившего не только облик, но и климат округи. Примечательно, что, несмотря на годы советской власти и разруху 90-х, исторический центр Рыбинска сохранился целыми кварталами XVIII — XIX веков, пусть и не все их них в идеальном состоянии[3].

Рыбинск — Щербаков — Андропов — Рыбинск[править]

13 сентября 1946 года город был переименован в Щербаков в честь партийного и государственного деятеля Александра Сергеевича Щербакова, однако в октябре 1957 года ему было возвращено историческое название Рыбинск.

После войны в городе развивалось приборостроение (Рыбинский завод приборостроения), электротехническая промышленность (Рыбинский кабельный завод, электромеханический завод «Магма»), крупный оптико-механический завод «Призма». Развивались деревообрабатывающая (мебельно-деревообрабатывающий комбинат «Свобода», спичечная фабрика «Маяк») и пищевая промышленность, а также машиностроение: появились завод гидромеханизации, завод деревообрабатывающих станков, а на базе механических мастерских Волгостроя в посёлке Волжском возник Волжский машиностроительный завод, специализировавшийся на среднем машиностроении. В связи с большим количеством предприятий, имевших стратегический характер и работавших в том числе на военно-промышленный комплекс, Рыбинск был «полузакрытым» городом (официально закрытым он не являлся): его практически не посещали туристы.

Город активно развивался: строились новые жилые микрорайоны, социальные объекты, расширялась транспортная сеть. Для ускорения жилищного строительства в 1960-е годы был введён в строй домостроительный комбинат.

23 февраля 1984 года город вновь переименован — уже в Андропов, в честь генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Владимировича Андропова (который жил и учился в городе), а 4 марта 1989 года название Рыбинск снова было возвращено[3].

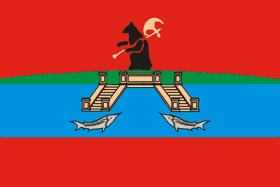

Герб и флаг[править]

Герб городу Рыбинску был пожалован по указу от 3 августа 1777 года императрицей Екатериной II (как и статус города). Утверждён законом от 20 июня 1778 года. «Щит в червлёном поле: главная часть Ярославского наместнического герба: выходящий из-за реки медведь, держащий в левой лапе золотую секиру, при оной реке пристань; две же стерляди доказывают изобилие той рыбы».

Герб Рыбинска представлен в виде красного поля, поделенного на две части голубой чертой, будто рекой. Вверху изображен медведь, вышедший из-за реки. На левом плече у него лежит золотая секира, которая показывает принадлежность уезда к наместничеству. В нижней части на голубой полосе — две стерляди, что говорит о наличии близ уезда рек и развитого благодаря им рыбного промысла. Две лестницы символизируют пристань, по которой поднималась и спускалась сама Екатерина II, когда приезжала в тогда еще Рыбную слободу. Красный цвет щита обозначает неустрашимость, мужество и смелость местных жителей.[7].

Стерляди на гербе Рыбинска связаны именно с наличием перекатов на Волге. Эта «царская» рыба семейства осетровых доставлялась к царскому столу именно из Рыбинска[3].

- Флаг и Герб города Рыбинск

География[править]

Географическое положение[править]

Рыбинск расположен на Молого-Шекснинской низменности на берегах реки Волги в равнинной, местами заболоченной местности, близ места выхода реки из Рыбинского водохранилища, образованного около впадения реки Шексны в реку Волгу.

Город расположен в самой северной точке Волги. До Рыбинска река течёт в основном на северо-восток, а от Рыбинска поворачивает на юго-восток. Город расположен вдоль реки, лежит на обоих её берегах, но историческая часть находится на правом берегу. Протяжённость Рыбинска вдоль Волги — 22 километра при ширине не более 6 километров.

Через город проходит условная граница зоны смешанных лесов и тайги.

Город расположен в 270 км к северу от Москвы и в 82 км к северо-западу от Ярославля[5].

Климат[править]

Рыбинск расположен в области умеренно-континентального климата центра среднерусской равнины, мягкое влияние на климат Рыбинска оказывает Атлантический океан. Продолжительность зимы составляет порядка 5 месяцев, лета — около трех. Средняя температура в январе −8С, в июле +19С. Рыбинск прекрасен в любое время года, однако тем, кто настроен на долгие прогулки и серьезную рыбалку, лучше выбрать летнее время. Туристам, увлекающимся лыжными видами спорта, рекомендуется подстраивать свой отдых под время проведения спортивных соревнований, которых в Рыбинске и окрестностях немало[4].

Структура районов города[править]

В 1939 году в городе были образованы Ворошиловский, Молотовский и Сталинский районы. В 1944 году был добавлен четвёртый — Шекснинский район, образованный за счёт включённых в городскую черту рабочих посёлков Шекснинский и Переборы. Однако в 1948 году районное деление в городе было упразднено. Повторно оно было введено в 1972 году, когда были созданы Пролетарский и Центральный районы. Граница между ними проходила по Шексне, далее по улице Луначарского, затем от железнодорожного вокзала по линии железной дороги на запад. В 1989 году городские районы вновь были упразднены[8].

В настоящее время Рыбинск является единым административным пространством, районное деление города отсутствует[8]. Существует полуофициальное деление города на микрорайоны, которые часто называют районами или поселками:

Левобережная сторона. На ней располагаются 4 микрорайона:[править]

| Левобережная сторона. На ней располагаются 4 микрорайона: |

|---|

|

Правобережная сторона[править]

| Правобережная сторона. Ядром является Центральный район — исторический центр Рыбинска. К востоку от него находятся: |

|---|

|

Правобережная сторона. К югу:[править]

| Правобережная сторона. К югу: |

|---|

|

Правобережная сторона. К западу:[править]

| Правобережная сторона. К западу: |

|---|

|

Туризм[править]

Рыбинск имеет большой потенциал в сфере туризма, главной его особенностью является уникальная стилизация центральной части города. Главными событиями города являются: этап кубка мира по лыжным гонкам в ЦЛС Дёмино, День купца, Фестиваль поэзии и песни памяти Льва Ошанина. Город активно встречает автобусные группы, а также туристов с теплоходных круизов. По Рыбинску проводятся пешеходные обзорные экскурсии с посещением главных достопримечательностей, музеев и театров[8].

- Виды Рыбинска

Спорт[править]

В Рыбинске работает 15 спортивных школ, 8 из которых имеют статус олимпийского резерва. В городе имеется материально-спортивная база: 321 спортсооружение[9].

В зимнее время функционируют 30 хоккейных кортов и ледовых площадок для массового катания на коньках, проводятся игры на приз «Золотая шайба». Основной стадион города — «Сатурн», где в настоящее время проводится полная реконструкция.

Стадион дублёр — «Метеор» имеет качественный газон и отремонтированную трибуну вместимостью 2000 человек. Третий стадион — «Металлист» находится в отдалённом микрорайоне города — Волжский — его трибуна вмещает 3000 человек. Четвёртый стадион — «Переборец» располагается на берегу Рыбинского водохранилища в микрорайоне Переборы. Пятый стадион — «Авангард» расположен в микрорайоне Северный. Все перечисленные стадионы являются спорткомплексами с возможностью занятий разными видами спорта. В городе работает теннисный спортивный клуб «Звезда».

На базе дворца спорта «Полёт», который служил домашней площадкой для хоккейного клуба «Рыбинск», создана молодёжная хоккейная команда «Полёт». Дворец спорта был построен в 1977 году к юбилею города, в 2013 году был реконструирован[9]. Ежегодно в городе проводятся физкультурные мероприятия и спортивные соревнования различного уровня. В 2019 году проведено 398 соревнований различного уровня, в том числе: 301 городского, 63 регионального, 33 российского, 1 международного.

В окрестностях города находится Центр лыжного спорта «Дёмино» с сертифицированными трассами FIS, на которых проходили этапы Кубка мира по лыжным гонкам — база для летних и зимних тренировок, в том числе сборных команд (лыжероллерные и лыжные трассы). В 2017 году началось строительство регионального центра по лыжным гонкам и биатлону в Дёмино, которое рассчитано на 2 года. В декабре 2018 года здесь завершилось строительство биатлонного стрельбища и оно было введено в эксплуатацию. В январе 2020 года Рыбинск впервые примет чемпионат и первенство России по биатлону[10].

В рамках местного ДОСААФ действует парашютный и аэроклуб, позволяющий заниматься воздушными видами спорта, и совершать разовые прыжки с парашютом. Расположен на аэродроме «Кстово»[11].

Главные достопримечательности Рыбинска[править]

Здесь разработан свой дизайн-проект, в соответствии с которым все вывески центра Рыбинска стилизованы под начало XX века. Соблюдение единого стиля строго соблюдается. Разработчик, которому пришла в голову такая идея, получил поддержку своего проекта от администрации и Русского географического общества. Более того, ему удалось увлечь предпринимателей, которые за свой счет согласились изготовить такие вывески. В результате эта идея стала частью большого проекта по развитию туризма, а город включили в многочисленные туристические маршруты[7].

Рыбинское водохранилище[править]

Расположено на границе Ярославской, Вологодской и Тверской областей. Печально славится затопленным городом Молога, который иногда показывается на поверхности отдельными островками еще не разрушенных зданий. Сюда ежегодно приезжает множество туристов[7].

Дарвинский природный заповедник[править]

Появился он при строительстве ГЭС, когда принимали решение о затоплении Мологи. Когда создавался проект, некоторые участки, представляющие ландшафтную ценность, не вошли в планируемую зону водохранилища и были взяты под охрану властей. Они расположены на полуострове северо-западнее искусственного моря и славятся богатой флорой и фауной, характерной для этого региона. Особенностью заповедника являются торфяные острова: во время затопления ушли под воду торфяные болота, но с течением лет на поверхность всплыли целые пласты торфяников, которые свободно дрейфовали по воде и обрастали зеленью[7].

Усадьба Тишининых[править]

Усадебный комплекс Тихвино-Никольское появился на берегу Волги во второй половине XVIII века и уже на стадии возведения стал уникальным: Тихвинское — одна из самых ранних построек в стиле классицизма, возведённая во времена господства в России барочного стиля. Хозяин усадьбы — Николай Тишинин — стремился как можно лучше украсить свое поместье в преддверии приближающегося волжского турне Екатерины II[12].

Спасо-Преображенский кафедральный собор[править]

Спасо-Преображенский собор по своему типу — пятиглавый центрально-купольный храм, получивший чрезвычайное распространение в период русского классицизма. Центральная часть собора увенчана сферическим куполом, основанным на подпружных арках, перекинутых между четырьмя мощными, семиугольными в плане, столбами; угловые части основного объема завершают четыре малых световых барабана, с куполами. Остальные помещения собора, включая трапезную, перекрыты цилиндрическими сводами. План собора имеет вид равноконечного креста, вписанного в квадрат, и представляет собой систему из центрального объема и гармонически связанных с ним прямоугольных объемов алтаря и боковых нефов. Боковые крылья собора заканчиваются шестиколонными фронтонными портиками с широкими маршами лестниц. С запада к центральному нефу примыкает узкая галерея-трапезная, соединяющая храм с колокольней. Собор вмещает до 4 тысяч человек[4].

Старая хлебная биржа[править]

Старинное здание, построенное в 1811 году на берегу Волги для того, чтобы местные торговцы и приезжающие купцы могли заключать между собой сделки не на голой земле, а в более удобных условиях внутри помещения. Но, купцы — люди простые и не понимали для чего нужно заниматься привычным делом в стенах такого дома. В результате он много лет пустовал, много чего пережил и в 1860 году он был отдан во владения торговцев хлебом. Сейчас биржа отдана в собственность Рыбинского музея-заповедника[3].

Здание новой биржи[править]

В 1910 году Рыбинский биржевой комитет принял решение о строительстве Новой хлебной биржи. В 1912 году строительство было завершено. С 1992 года в здании Новой хлебной биржи развернута экспозиция Рыбинского музея-заповедника с его богатейшими коллекциями живописи, скульптуры, художественного литья и фарфора[13].

Красная площадь[править]

Красная площадь города Рыбинска когда-то была заставлена прилавками. В народе её называли Крестом, потому что находилась она на пересечении главных улиц Рыбной слободы, то есть на перекрёстке. После присвоения Рыбинску статуса города, площадь постепенно начала избавляться от хаотичного вида. В начале XIX века строится Мучной гостиный двор, ближе к его концу — Красный. В мае 1914 года на Красной площади открыт первый в городе памятник Александра II, которую установили на постамент из красного гранита[7].Величественный монумент был построен на пожертвования горожан и жителей Рыбинского уезда, в ознаменование 50-летия со дня освобождения крестьян от крепостной зависимости и стал первым памятником в Рыбинске и последним в Российской империи памятником, установленным царю — освободителю. Скульптура была уничтожена в 1918 году. На её месте, на пьедестале памятника Александру II был установлен памятник В. И. Ленину, имеющий ряд особенностей, благодаря которым является уникальным. Вождь пролетариата изображён в зимней одежде и в шапке-ушанке, а его правая рука заложена под ворот пальто[14]. В 2023 году на Красной площади города Рыбинск проходили съемки художественного фильма.

См. также[править]

Источники[править]

- ↑ Городецкая И. Л., Левашов Е. А. Русские названия жителей: Словарь-справочник. — М.: Русские словари: Астрель: АСТ, 2003. — С. 249

- ↑ https://cheremuha.com/2012/11/09/ryibinka-ili-ryibinchanka.html

- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 История Рыбинска. Проверено 3 октября 2023.

- ↑ 4,0 4,1 4,2 Рыбинск, Россия - все о городе. Проверено 3 октября 2023.

- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 Рыбинск. БРЭ. Проверено 3 октября 2023.

- ↑ 6,0 6,1 Рыбинск - открытая православная энциклопедия. Проверено 3 октября 2023.

- ↑ 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 Рыбинск - подлинная история города на Волге. Проверено 3 октября 2023.

- ↑ 8,0 8,1 8,2 8,3 Город России. Проверено 3 октября 2023.

- ↑ 9,0 9,1 Спортивный Рыбинск. Проверено 10 июля 2023.

- ↑ Союз биатлонистов России. Проверено 10 июля 2023.

- ↑ Рыбинский авиаклуб ДОСААФ России. Проверено 10 июля 2023.

- ↑ Усадьба Тихвинское. Проверено 3 октября 2023.

- ↑ Здание Новой хлебной биржи. Проверено 3 октября 2023.

- ↑ Жертва памяти. Проверено 10 июля 2023.

Ссылки[править]

- https://rybinsk.ru/ — сайт администрации г. Рыбинска

| Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Знание.Вики» («znanierussia.ru») под названием «Рыбинск», расположенная по следующим адресам:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Знание.Вики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |

|---|