Синдром Каплана

Синдр́м Капла́на (СК; ревмато́идный пневмоконио́з, силикоартри́т) заболевание, характеризующееся сочетанием множественных чётко очерченных лёгочных узелков, преимущественно расположенных на периферии лёгких, и воздействия неорганической пыли у пациентов с ревматоидным артритом (РА). Хотя рентгенологически подтверждённый силикоз не является обязательными для диагноза, у большинства пациентов с РП на момент постановки диагноза наблюдается хотя бы лёгкая форма пневмокониоза[1].

История[править]

В 1953 году Каплан описал появление множественных периферических лёгочных узелков на рентгенограммах грудной клетки у валлийских шахтёров, страдающих РА. Среди 14 000 обследованных угольщиков у 51 был выявлен РА, причём у 13 из них помимо типичных мелких силикотических узелков наблюдались более крупные, чётко очерченные лёгочные образования. Каплан обратил внимание, что не все шахтёры с характерными рентгенологическими изменениями страдали РА, но у многих из них артрит развивался спустя десять лет после появления лёгочных поражений. Изначально он предположил инфекционную (туберкулёзную) природу этих узелков. В последующие годы концепция СК была расширена и стала включать воздействие других видов неорганической пыли, таких как кремнезём (не связанный с горнодобывающей деятельностью), асбест и прочие. При этом теория туберкулёзного происхождения узелков и связи с "туберкулёзным ревматизмом" в дальнейшем была отвергнута[1].

Классификация[править]

Согласно классификации выделяют 2 типа СК[1]:

- классический (каплановский) тип характеризуется крупными узелками с равномерным некрозом на фоне слабовыраженного пневмокониоза;

- силикотический тип отличается мелкими узелками, в которых некротические участки сохраняют некоторые черты силикотических узелков, развиваясь на фоне силикоза с массивным фиброзом или без него

Этиология[править]

СК изначально связывали исключительно с профессиональным воздействием угольной пыли. Однако позже было установлено, что заболевание может развиться при вдыхании любых видов кремнезёма и асбеста. В группе риска находятся шахтёры, работники асбестовой промышленности, золотодобытчики, пескоструйщики, каменотёсы и сотрудники предприятий по производству угольных электродов. К перечню опасных профессий также относятся работники резиновой промышленности, производства алюминия и фасовки чистящих порошков на основе кремния. Современные отрасли, такие как полировка ювелирных изделий, производство джинсовой ткани, изготовление искусственного камня для столешниц, стекольная промышленность и производство стеклянной посуды, способствуют новой волне случаев силикоза во всем мире[2].

Хотя предполагается наличие генетической предрасположенности, конкретные механизмы пока не определены. Специалисты считают, что курение усугубляет лёгочные проявления, однако прямой причинно-следственной связи установить не удалось[2].

Патогенез[править]

Патогенез СК до конца не изучен, однако исследователи полагают, что воздействие неорганической пыли запускает иммунологические процессы, способствующие образованию лёгочных узелков, гистологически сходных с узелками при РА. Установлена чёткая связь между профессиональным вдыханием кремнезёма и аутоиммунными заболеваниями. Согласно предложенной теории, частицы кремнезёма поглощаются альвеолярными макрофагами, что провоцирует воспаление и активацию фибробластов. Макрофаги разрушаются при переработке кремнезёма, и процесс повторяется новыми макрофагами. Через патоген-ассоциированные молекулярные структуры активированные кремнезёмом макрофаги стимулируют выработку различных цитокинов, включая интерлейкин-1 и фактор некроза опухоли-α. Активация врождённого иммунитета заставляет дендритные клетки представлять антигены CD4+ Т-лимфоцитам. Этот цикл событий поддерживает хроническую иммунную активность и фиброз, приводя к образованию аутоантигенов. Пневмокониоз усиливает продукцию аутоантител, иммунных комплексов и избыточных иммуноглобулинов, включая ревматоидный фактор. Кроме того, при СК часто обнаруживаются антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП), что устанавливает связь между воздействием кремнезёма и АЦЦП-позитивным ревматоидным артритом. Разнообразие наблюдаемых реакций на воздействие кремнезёма предполагает значительное участие генетических факторов и их взаимодействие с факторами окружающей среды в развитии кремнезём-индуцированного аутоиммунитета[2].

Гистопатологическая характеристика "узелков Каплана" была подробно описана ещё в 1955 году. Эти образования напоминают некробиотические ревматоидные узелки других локализаций, но отличаются наличием пылевых включений. В центре узелка находится зона некроза, окружённая чередующимися слоями угольной пыли и некротизированной ткани. Вне пылевого кольца располагается зона клеточной инфильтрации с полиморфноядерными гранулоцитами, макрофагами (часто содержащими частицы пыли) и единичными гигантскими клетками. Характерной особенностью является способность этих клеток разрушать окружающий коллаген. При стихании активного воспаления "выгоревшие" фибронекротические узелки сложно отличить от силикотических, однако наличие множественных концентрических колец угольной пыли может указывать на их ревматоидное происхождение[1].

Эпидемиология[править]

Недостаток данных и редкость заболевания затрудняют определение истинной частоты встречаемости СК. Первоначальные исследования Каплана показали, что распространённость СК среди шахтёров составляет 0,4%. Современные данные свидетельствуют о несколько более высокой распространённости - 0,89% среди американских угольщиков с пневмокониозом и 0,74% в Японии. Данный о распространённости заболевания в России нет[2].

Диагностика[править]

Клиническая картина[править]

Для СК характерно быстрое формирование множественных периферических узелков в базальных отделах лёгких, сопровождающееся незначительными обструктивными нарушениями. Несмотря на множественные лёгочные узелки, большинство пациентов с классической формой не предъявляют жалоб. Пациенты с силикотической формой могут жаловаться на боли в грудной клетке, сухой кашель, одышку и усталость, что связано с ускоренным развитием силикоза. При сопутствующем РА отмечаются типичные симптомы: боль, утренняя скованность и припухлость суставов. Наиболее часто поражаются пястно-фаланговые и проксимальные межфаланговые суставы кистей, межфаланговые суставы больших пальцев, запястья и плюснефаланговые суставы. В процесс также могут вовлекаться другие суставы верхних и нижних конечностей - локтевые, плечевые, голеностопные и коленные[2].

При физикальном обследовании симптомы могут отсутствовать либо проявляться хрипами и крепитацией при аускультации лёгких. Суставные изменения характеризуются симметричностью - при осмотре и пальпации выявляется припухлость и болезненность при активных и пассивных движениях. Периферические суставы поражаются практически у всех пациентов с РА. Кисти часто становятся первой поражённой областью, при этом снижение силы сжатия является ранним маркером заболевания. У некоторых пациентов наблюдается синдром запястного канала. Типичные деформации суставов (подвывихи в пястно-фаланговых суставах, ульнарная девиация, "лебединая шея", "пуговичная петля") развиваются на поздних стадиях болезни. Часто встречается поражение шейного отдела позвоночника, проявляющееся болью и скованностью в шее[2].

Инструментальная диагностика[править]

Рентгенография органов грудной клетки: картина характеризуется множественными узелками диаметром от 0,5 до нескольких сантиметров, которые распределены по всем лёгочным полям с преимущественной периферической локализацией. Очаги часто появляются группами, могут сливаться между собой, образуя более крупные конгломераты. Для узелков характерны процессы кавитации и кальцификации. Узелки могут быть ограничены одним участком лёгких или диффузно поражать оба лёгких, создавая картину "снежной бури". В некоторых случаях наблюдается образование конгломератов, состоящих из множества узелков одинакового размера с синхронным ростом. Типичная локализация - верхние доли лёгких[1].

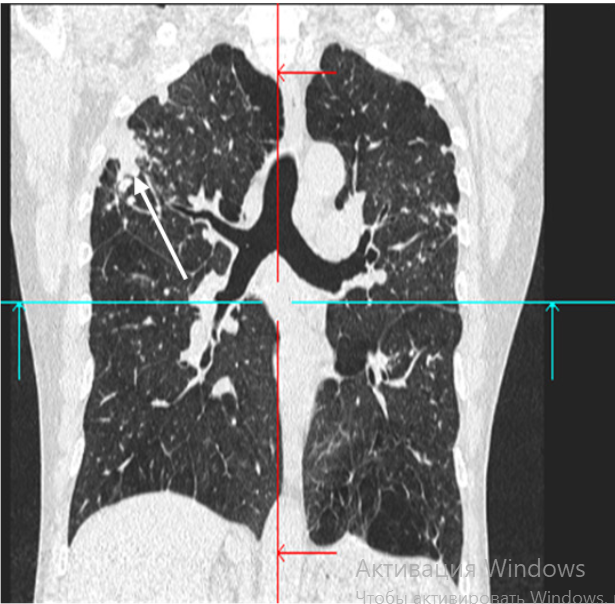

При компьютерной томографии органов грудной клетки выявляются множественные узелковые образования с характерными особенностями: образования имеют чёткие ровные контуры и преимущественно располагаются в периферических отделах лёгочной ткани, часто находясь в непосредственном контакте с плевральными листками. Вокруг основных узелков нередко визуализируются мелкие сателлитные образования. В структуре узелков могут определяться участки распада с формированием полостей, а также зоны кальцификации. Размеры выявленных образований варьируют от мелких очагов до крупных узловых структур. При динамическом наблюдении отмечается стабильность выявленных изменений либо их медленный рост[2].

Позитронно-эмиссионная томография с 18-фтордезоксиглюкозой может быть использована в диагностике, поскольку ревматоидные узелки обладают меньшей способностью накапливать препарат по сравнению со злокачественными образованиями. При этом отсутствует повышенное накопление радиофармпрепарата в лимфатических узлах. Наиболее информативным метод оказывается при дифференциальной диагностике солидных узелков размером более 8 мм. Однако при оценке субсолидных образований метод недостаточно надёжен - возможны как ложноположительные, так и ложноотрицательные результаты[2].

Спирометрия: может выявляться обструктивный тип изменений[2].

Лабораторная диагностика[править]

Иммуноферментный анализ: возможно выявление антиядерных антител, ревматоидного фактора, антинейтрофильных цитоплазматических антител[2].

Дифференциальная диагностика[править]

Дифференциальная диагностика СК проводится со следующими состояниями[2][3]:

Осложнения[править]

К возможным осложнениям СК относятся: разрыв узла с образованием полости, чо может привести к развитию плеврального выпота, пневмоторакса, пиопневмоторакса, бронхоплеврального свища, кровохарканья и инфицирования. Также возможно развитие хронической обструктивной болезни лёгких[3][4].

Лечение[править]

Основные терапевтические меры включают минимизацию профессионального воздействия пыли и отказ от курения. При необходимости назначается кислородотерапия и бронходилататоры. Применение кортикостероидов для замедления роста быстро прогрессирующих узелков имеет ограниченную доказательную базу[2].

Имеются исследования описывающие эффективность ритуксимаба в лечении СК[3].

Прогноз[править]

У большинства пациентов с СК прогноз благоприятный, однако в некоторых случаях возможно развитие прогрессирующего лёгочного фиброза. Особую группу риска составляют пациенты с тяжёлым течением РА, у которых повышенная вероятность развития интерстициального поражения лёгких с последующим ухудшением функции дыхания[3].

Диспансерное наблюдение[править]

Не разработано.

Профилактика[править]

С целью профилактики развития респираторных инфекций пациентам с СК рекомендована вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции[2].

Лицам с профессиональным стажем в отрасли, относящейся к группе риска, от 5 лет и более рекомендуется ежегодное выполнение мультиспиральной компьютерной томографии органов грудной клетки, оценка иммунного статуса (включая определение уровня ФНО-α и ИЛ-1β), исследование активности ревматоидного фактора и проведение исследований функции внешнего дыхания[5].

Примечания[править]

- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Schreiber J., Koschel D., Kekow J. et al. Rheumatoid pneumoconiosis (Caplan's syndrome) (английский) // European Journal of Internal Medicine : журнальная статья. — 2010. — том 21. — № 3. — С. 168-172. — DOI:10.1016/j.ejim.2010.02.004

- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 Nemakayala D.R., Surmachevska N., Vaqar S. et al. Caplan Syndrome (английский) // StatPearls : статья. — 2025.

- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 Wang L., Liu Y., Zhang Y., Hu Y. A four-year follow-up of Caplan's syndrome: A case report (английский) // Journal of International Medical Research : журнальная статья. — 2025. — том 53. — № 6. — С. 3000605251353738. — DOI:10.1177/03000605251353738 — PMID 40586547.

- ↑ Чунтыжева Е.Г., Луняков В.А., Урясьев О.М. Случаи редких осложнений силикоза в клинической практике (русский) // Медицина труда и промышленная экология : журнальная статья. — 2017. — № 5. — С. 50-54.

- ↑ Кукс А.Н., Катаманова Е.В., Тихонова И.В. и др. Силикоартрит: вопросы ранней диагностики, профилактики (русский) // Acta Biomedica Scientifica : журнальная статья. — 2021. — том 6. — № 3. — С. 154-162. — DOI:10.29413/ABS.2021-6.3.16

Литература[править]

- Остапенко В. М. О взглядах Е. М. Тареева на проблему ревматоидного артрита // Научно-практическая ревматология. — 2003. — № 2.

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Синдром Каплана», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |