Зинаида Гиппиус и евреи

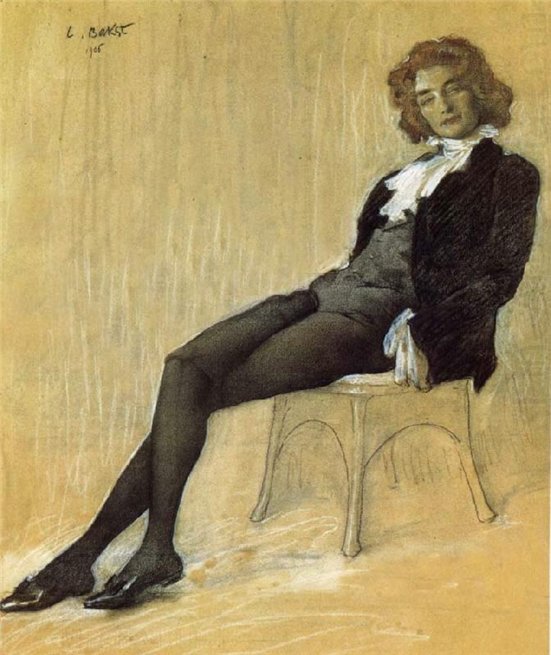

Зинаида Гиппиус и евреи — отношения русской поэтессы Зинаиды Гиппиус (1869—1945) к евреями. Гиппиус, хотя и не была еврейкой (её отец происходил из обрусевшей немецкой дворянской семьи, а мать была русской), тем не менее, она удаляла евреям заметное внимание в своём творчестве и в личной жизни.

Личные и дружественные связи[править]

У Гиппиус было как минимум два любовника-еврея:

- Критик Аким Львович Волынский (Хаим Лейбович Флексер). Но роман Гиппиус с Волынским приобрёл скандальный оттенок после того, как тот стал устраивать возлюбленной сцены ревности, а получив от неё «отставку», начал мстить её мужу Мережковскому, используя «служебное положение» в «Северном вестнике». Волынский позднее писал: «Знакомство моё с Гиппиус… заняло несколько лет, наполнив их большой поэзией и великой для меня отрадой… Вообще Гиппиус была поэтессой не только по профессии. Она сама была поэтична насквозь»[1].

- Поэт Николай Максимович Минский (Виленкин, 1855–1937), секретарь «Северного вестника»:

Минский любил ее страстно – а Гиппиус лишь, по своим собственным словам, была влюблена «в себя через него». В 1895 году у Зинаиды Николаевны начинается роман с Акимом Флексером (Волынским), известным критиком, идеологом журнала «Северный вестник». Знакомство было давнее. Именно Флексер первым напечатал стихи Гиппиус, которые ни один журнал не хотел брать. Долгое сотрудничество постепенно переросло сначала в дружбу, затем – в любовь. По воспоминаниям современников, чувство Гиппиус к Волынскому было самым сильным чувством в жизни Зинаиды Николаевны[2].

Впрочем, некоторые, явно идеализируя, считают, что Гиппиус смотрела на мужчин лишь платонически, и не была чужда лесбийской чувственности. Так или иначе, вероятно были у Гиппиус и нееврейские поклонники, да и муж её (они поженились ещё в 1889 году), поэт Мережковский, евреем не был. Специалисты утверждают, что Мережковский был асексуальным, и физически не тяготел к супруге, и как некоторые погают, она лишь была прикрытием для мужа и Дмитрия Философова, гомосексуалиста («Диме нужна не она, Зинаида, а ее муж»). Сама она признавала, что ей нравились гомосексуалисты («с внешней стороны люблю иногда педерастов»). Гиппиус подчеркивала асексуальность своих семейных отношений. Поэтому, её любовные переживания были связаны не с мужем, а с евреями:

Николай Минский был влюблен некогда в эту странную, загадочную женщину и только потом, с боями уступил место в ее сердце другому петербургскому властителю умов, искусствоведу Акиму Волынскому. Оба эти топонимические псевдонима (Минский, Волынский) наведут самых догадливых из читателей на мысль о черте оседлости и подлинных польско-еврейских фамилиях этих двух почитателей жены Мережковского. И не зря наведут: Минский был по рождению Виленкиным (кто ж не знает, что Вильна была истинным восточно-европейским Иерусалимом), а Волынский — Флексером. Надо сказать, что национальная принадлежность двух блестящих петербургских интеллектуалов не смущала утонченную супругу Мережковского[3].

В её стихотворении «Любовь — одна», как отмечается, «отражены интимные отношения Гиппиус с А. Л. Волынским и Н. М. Минским»[4].

Вопреки бытующей версии о платонической любви к мужчинам у Гиппиус, изображению её замужней девственницей, иногда встречаемой у некоторых публицистов, её письма к Волынскому полны эротизма, любви и желания близости:

Я целую ночь видела вас во сне — и сердилась, потому что во сне вы меня обманули и не легли в постель, как обещали… Не «жму вашу руку», как написали вы, но целую ваши губы… Ведь люблю, люблю вас, неужели это мало? Неужели за это нельзя быть около меня, не покидать меня на три дня, не мучить так Зину, вашу Зину, совсем вашу… Не могу передать вам, как вас люблю. Вот в такие ночные одинокие часы я люблю вас до слез, до ужаса, я бы хотела принести вам какую-нибудь гигантскую жертву, пострадать за вас, чем-нибудь высказать ту силу чувства, которой полно мое сердце… Люблю одного Ама, хочу, чтобы между нами отныне не было ни одной ссоры. Люблю вас крепко и обнимаю без конца… Целую вас так, как только вы хотите. Приходите вечером, после итальянки…[1]

Хотя в своём дневнике, Гиппиус более холодна к Волынскому:

Чуждый всякой красоты и моему Богу. Ведь даже и в прямом смысле чуждый моему Богу Христу. Я для него — «гойка». И меня оскорбляет, когда он говорит о Христе[5].

Отношения с Минским начались в 1891—1892 годах, а с Волынским — в 1894 году. Оба её любовника были слабы на женский пол и проявляли активность на всех направлениях:

Н. М. Минский умудрявшийся сочетать рыцарское служение «даме сердца» с многочисленными любовными интригами с окружающими Гиппиус «литературными» дамами и даже – с ее собственной горничной[6].

О любовной истории Минского и горничной Мережковских поэтесса даже написала свой первый рассказ.

Встречи и переписка с её вторым любовником, Волынским продолжались в течение многих лет. Они познакомились ещё в 1889 году, а признания в любви в её письме к нему имеются с с 1895 года. Любвеобильный Волынский одновременно имел роман с издательницей «Северного вестника» Любовью Яковлевной Гуревич, а также сватался к Иде Рубинштейн, а позднее женился на балерине, которая была младше его на три десятка лет. Однако, в отличие от преспокойного мужа («муж её, известный уже писатель, даже провожал её на свидания с Волынским», «ходил даже анекдот, будто, войдя как-то без предупреждения в комнату жены и застав ее в особо оживленной беседе с Волынским, он отпрянул и воскликнул: "Зина! Хоть бы ты запирала дверь!"»), Волынский донимал поэтессу сценами ревности, в итоге в концу 1890-х годов (в 1897—1898 годах) они разошлись:

А что же Мережковский? Увы, он пребывал в блаженном неведении, являя собой, если говорить прямо, классический образец водевильного мужа-рогоносца[6].

Разрыв, по другим данным, был вызван тем, что Волынский совершил плагиат работ Мережковского о Леонардо да Винчи после их совместной (Гиппиус, Мережковский и Волынский) поездки в Италию весной 1896 года («Мережковский впоследствии обвинял Волынского в том, что он использовал многие его материалы»), опубликовав свою работу о знаменитом итальянце [Северный вестник 1897—1898]. В одном из номеров «Нового времени» за 1899 год В.П. Буренин изложил содержание полученного им анонимного письма за подписью «Доброжелатель г. Мережковского», который указывал, что «почтенный беллетрист задумал и написал свой роман гораздо ранее статей г. Волынского, что он собрал обширные материалы для этого романа, высказывал свои суждения о личности Леонардо да Винчи и читал отрывки из своего романа в разных кружках. Все это – и материалы, и суждения г. Мережковского, и отрывки из романа были будто бы известны г. Волынскому, и он воспользовался всем этим при составлении своих статей». Мережковский почти открыто обвинил Волынского в плагиате.

В своих статьях, без упоминания имени Мережковского, Волынский обильно использовались его «итальянские» материалы.

Однако, дневник Гиппиус этого не подтверждает: несмотря на разрыв мужа с Волынским в 1896—1897 годах, когда, как она писала, роман «Леонардо» Мережковского не был напечатан в «Северном вестнике», однако сразу порвать с любовником она не захотела, как впрочем и бросать мужа:

После возвращения в Петербург, начался кошмар, растянувшийся для Мережковского более чем на год. Волынский, отбросив все приличия и условности, требовал от Гиппиус разрыва с мужем (некоторое время она жила с Волынским в известной петербургской артистической гостинице «Пале-Ройяль» на Пушкинской улице, где помещалась и редакция «Северного вестника», но после вернулась)[6].

Гиппиус писала в дневнике, что зима 1896—1897 была полна её ссорами и примирениями с Волынским, он стал её нужен лишь ночью, а днём она всё меньше хотела его видеть:

Я обманывала его, стараясь избавиться от него каждое после-обеда.

Как пишет в своём дневнике Гиппиус, разрыв с Волынским у неё произошёл из-за его ревности к какому-то доктору. Хотя их отношения охладились, но не прекращались, пока он не уехал в Берлин, откуда писал ей письма, желая вернуться к ней.

Лишь 17 октября 1898 года она написала: «Я уехала после разрыва с Флексером — без боли, только с оттенком сентиментальной грусти».

Так закончился её бурный роман с Волынским, и скорее всего, она с ним рассталась не из-за обиженного Волынским мужа, а из-за его «психопатии».

С женой Минского, критиком Зинаидой Афанасьевной Венгеровой, крещённой еврейкой, была в приятельских, а по некоторым данным, любовных, отношениях. Существует гипотеза, что Минский и Гиппиус не поделили другую его жену — поэтессу Людмилу Николаевну Вилькину, также еврейку.

Другом Гиппиус был еврей по отцу поэт Пётр Исаевич Вейнберг, с которым она вела оживлённую философскую переписку[7], он же привёл юную Гиппиус на вечер Литературного фонда.

Другом Гиппиус и Мережковского был и революционер Илья Исидорович Фондаминский.

Отношение Гиппиус к еврейскому вопросу[править]

До Революции была последовательной сторонницей евреев, противницей всяческого антисемитизма:

- Он с нами плакал, Повелитель

- И суши, и морей.

- Он царь и брат нам, и Учитель,

- И Он — еврей.

Выступала против антисемитов во время Дела Бейлиса, объявляя нерукопожатными распространителей кровавого навета. Вместе с мужем добилась исключения Василия Розанова из Религиозно-философского общества в 1911 году, поскольку считала обвинение еврейского народа в ритуальных убийствах не только опасным мракобесием, чреватым погромами и убийствами евреев, но и «оскорблением всего русского народа»:

- Были ли эти статьи Розанова «погромными»? Конечно, нет, и, конечно, да. Не были, потому что Розанов никогда не переставал страстно, телесно любить евреев, а Флоренский, человек утонченной духовной культуры и громадных знаний, не мог стать «погромщиком». И, однако, эти статьи погромными были, фактически, в данный момент: Розанов в «Земщине», т. е. среди подлинных погромщиков, говорил, да еще со свойственным ему блеском, что еврей Бейлис не мог не убить мальчика Ющинского, что в религии еврейства заложено пролитие невинной крови – жертва.

Во время Первой мировой войны возмущалась нападками на евреев:

Тысячными толпами текут евреи. Один, из Торнео, руку показывал: нет пальца. Ему оторвали его не немцы, а русские — на погроме. Это — что? Или евреи не были безоружны? А если и мы звери… кому перед кем кичиться?

Но в разговоре с крещённым евреем Михаилом Слонимским, когда речь зашла о еврейских погромах, Гиппиус спросила у него, с кем он был бы — с погромщиками или их жертвами, а Слонимский спросил ее «А вы, Зинаида Николаевна, на какой стороне себя чувствуете? — Ну, я-то, естественно, на стороне громящих».

Считала, что у современных ей евреев крайне слаб литературный талант, плох их язык, так как они говорят на неродном, чужом для них языке[8]. Даже своего любовника Волынского она критиковала по этому поводу:

«Я протестовала даже не столько против его тем или его мнений, сколько … против невозможного русского языка, которым он писал» (Гиппиус З. Н. Указ. соч. С.200). Там же: «Я, впрочем, не очень верила в его „литературность“ и даже в его способность литературно писать (впоследствии оказалось, что я была права)» (С. 198).

Любопытно, что муж Гиппиус, наоборот, хвалил литературный талант Волынского, и похоже не ревновало супругу.

После Революции Гиппиус эмигрировала во Францию, став ярым критиком большевиков, которых называла новым игом, и писала, что большевики заняты лишь истреблением населения России[9], призывала показать Бронштейну «кто на русской земле господин»[10], что не могло не сказаться и на её оценку евреев с филосемитизма до грубой критики, высказываемой в дневнике:

- Обеими руками держу себя, чтобы не стать юдофобкой. Столько евреев, что диктаторы, конечно, они. Это очень соблазнительно.

- Официально восторжествовало «принятие» немецкого мира; спешно запосылали новую делегацию. Но долго не могли найти желающих, Иоффе и прежние отказались. Поехал Карахан с несколькими евреями (русского — ни одного).

- Кровь несчастного народа на вас, Бронштейны, Нахамкесы, Штейнберги и Кацы. На вас и на детях ваших.

- Наш еврей-домовладелец, чтобы спасти себя, отдал свою квартиру в распоряжение Луначарского «для просветительных целей».

- Вот сегодняшнее возвещение от «мирных» переговорщиков... Подписано пятью евреями в псевдонимах.

- «Володарский», — конечно, псевдоним. Фамилия этого еврея не то Коган, не то Гольдштейн (две версии).

- В Москве приговорили к смертной казни Щастного, адмирала Балт<ийского> флота, выбранного, у большевиков же потом служившего. Обвинял сам Троцкий-Бронштейн. Но осталось ясным, как день, что Щастный сделал одно: спас Балт<ийский> флот. За это его расстреляют. Уже расстреляли.

- На днях всем Романовым было повелено явиться к Урицкому — регистрироваться. Ах, если б это видеть! Урицкий — крошечный, курчавенький жидочек, самый типичный, нагляк. И вот перед ним — хвост из Романовых, высоченных дылд, покорно тянущих свои паспорта. Картина, достойная кисти Репина!

- Вдвойне отвратные, ибо к сегодняшнему дню их — переименовали! То улица «Нахамкисона», то «Слуцкого», и других неизвестных большевицких жидов.

- Большевицкие газеты читать бесполезно. К тому же они ввели слепую, искажающую дух языка, орфографию. (Она, между прочим, дает произношению — еврейский акцент!)[11].

- Бывали мы у проф. Ашкинази, ловкого еврея-ассимилятора, близкого к правительственным кругам. Ведь надо учитывать силу польского антисемитизма. Он в аристократии — и в народе. Левое правительство, близкое к П.П.С.-ам (а в этой соц<иалистической> партии немало Перлов и Диамантов, а газета ее «Robotnik» то и дело впадает в большевизм, однако — патриотичный!), — правительство это единая защита евреев. У Ашкинази мы видели и директоров театра — и министра Патека, и писателей — и генералов. Ашкинази — черт его знает, хитрый и неприятный, однако защищал как будто нашу позицию и был яростно против мира Польши с большевиками[12].

- Приходят, кроме того, всякие евреи и еврейки, тип один, обычный, — тип нашего Гржебина: тот же аферизм, нажива на чужой петле[13].

В результате, её стали (в частности, меньшевик-оборонец В.М. Шах) обвинять в антисемитизме. В ответ она написала статью, в которой опровергла эти обвинения, а также отметила, что вовсе не одни евреи ходят в комиссарах:

- Большевики напрасно пытались поставить комиссаров «на виду» именно из русских. Инородцы оказывались надежнее, — фанатичнее, работоспособнее. Латыш Петерс и поляк Дзержинский известны. С ними, из евреев, конечно, можно только сравнить Троцкого и Зиновьева. Латышей и поляков довольно на «видных» местах, и если евреев больше — то потому, что их вообще больше[14].

Продолжала полемизировать с антисемитизмом, считая, что он чужд русской интеллегенции[15].

Впрочем, о принятии поэтессой Ариадне Скрябиной иудаизма отозвалась не слишком толерантно:

- Гуляли поздно, встретили Кнута с его противной женой (б<ывшей> Скрябиной). Эта жена его уже десятая. Перешла в жидовство, потому что Кнут стал не столько поэтом, сколько воинствующим израильтянином. «Кровь Его на нас и детях наших».

В письме Пинхасу Рутенбергу высказалась в поддержку сионизма:

- На мой взгляд, факт создания, – или воссоздания, – Палестины благоприятно меняет и упрощает вопрос[16].

Лев Троцкий назвал Гиппиус «ведьмой».

См. также[править]

Источники[править]

- ↑ 1,0 1,1 ПИСЬМА З.Н. ГИППИУС К А.Л. ВОЛЫНСКОМУ

- ↑ ДЕКАДЕНТСКАЯ МАДОННА

- ↑ Тот век серебряный, те женщины стальные…

- ↑ Любовь — одна (Зинаида Гиппиус)

- ↑ Contes d’amour. Дневник любовных историй

- ↑ 6,0 6,1 6,2 Дмитрий Мережковский: Жизнь и деяния

- ↑ Переписка З. Н. Гиппиус с П. И. Вейнбергом

- ↑ З. Н. Гиппиус. Дмитрий Мережковский

- ↑ Большевистские тайны

- ↑ Походные песни

- ↑ Зинаида Гиппиус. Дневники, воспоминания.

- ↑ Варшавский дневник

- ↑ Черная книжка

- ↑ З.Н. Гиппиус. Антисемитизм?

- ↑ «Не нравится — нравится»

- ↑ Пинхас Рутенберг. От террориста к сионисту. Том II: В Палестине (1919–1942)