Искусство Нижегородской области

Иску́сство Нижегоро́дской о́бласти — сфера деятельности, охватывающая творческие работы по созданию эстетически значимых объектов в Нижегородской области.

Представлено богатым историческим культурным кодом региона. Изобразительному, музыкальному и театральному искусству региона свойственны как широта самобытности, так и богатая творческая многогранность.

Самые ранние памятники искусства на территории региона представлены украшенной керамикой, кремнёвыми и костяными антропо- и зооморфными изображениями балахнинской культуры, верхневолжской культуры и волосовской культуры (5—2-е тысячелетия до нашей эры). Артефакты искусства бронзового и раннего железного веков, а также раннего Средневековья представлены в большей степени украшениями из металла (в том числе зооморфными, характерными для финно-угорских народов Поволжья), оружием с орнаментом (например, сейминско-турбинской культуры)[1].

Изобразительное искусство[править]

В период после 1378 года в Нижнем Новгороде работал Феофан Грек (расписал церковь Архангела Михаила и собор Благовещенского монастыря, восстановил иконостас Спасо-Преображенского собора, все не сохранились). В XV веке регион обрёл местных мастеров иконописания. В 1719 году Алексеем Городчаниновым и Кириллом Улановым был создан иконостас Строгановской Рождественской церкви. Сохранились до настоящего времени росписи периода середины XVII — начала XVIII веков в Свято-Троицком Макариево-Желтоводском монастыре и в Успенском соборе Свято-Успенской Флорищевой пустыни.

В Выксе в период 1620—1880-х годов активно развивалось художественное литьё, яркими примерами которого служат: фигуры богатырей и коней для Триумфальных арок Москвы и Санкт-Петербурга, решётка Александровского сада в Москве. В Балахне прославилось производство поливных изразцов, украсивших храм Василия Блаженного и Теремной дворец в Москве. На территории региона работали известные нижегородцы: резчик иконостасов (старший брат архитектора М. П. Коринфского) Ф. П. Коринфский, (автор иконостаса Рождественской церкви в Арзамасе, 1850 год); художники П. А. Веденецкий (автор росписи Крестовоздвиженской и Понетаевской часовень в Нижнем Новгороде, не сохранились, около 1797 года открыл одну из первых частных студий в России) и его сын П. П. Веденецкий; художник А. В. Ступин, основавший арзамасскую школу живописи (1802—1862 годы), воспитанники которой создали 130 иконостасов, расписали 10 церквей, около 2 тысяч портретов, 2,2 тысячи икон и около 600 исторических картин.

Балахнинские поливные изразцы на шатрах храма Василия Блаженного[2]

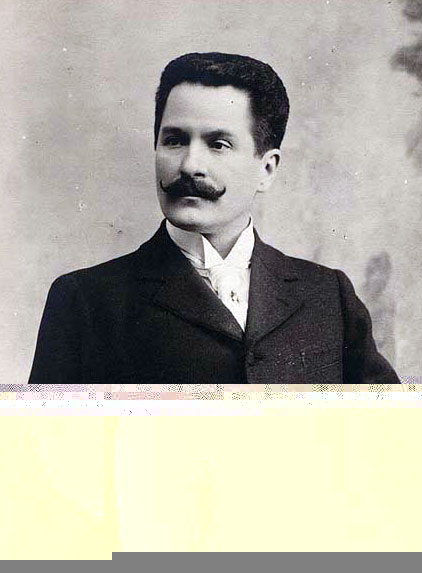

Во 2-й половине XIX — начале XX веков на нижегородчине творили художники: Л. М. Диамант, П. М. Боклевский, В. А. Ликин, В. Г. Короленко (художник и писатель), К. П. Померанцев, М. К. Мичурин (в 1901 году организовал Нижегородское общество любителей художеств), С. П. Соколов, Н. П. Попов, М. М. Шишов; уроженцы губернии Е. Н. Колесницкий, А. А. Карелин, А. П. Мельников (сын П. И. Мельникова-Печерского), М. П. Лукинская, П. В. Нейский; в 1910—1920-е годы — художники Ф. С. Богородский, А. В. Алемасов, Е. А. Львов, И. Г. Волков, сценографы В. Л. Мартынов, И. И. Иванов, А. Г. Староверов, Н. Н. Медовщиков. На волжских просторах создавали яркие произведения художники И. И. Левитан, Ф. А. Васильев, И. Е. Репин, А. К. Саврасов, К. Е. Маковский, братья Н. Г. Чернецов и Г. Г. Чернецов, Л. В. Туржанский, К. Ф. Юон, И. И. Шишкин. К концу XIX века Нижний Новгород стал ключевым центром развития фотоискусства (с конца 1860-х годов здесь работал А. О. Карелин, с 1877 года — М. П. Дмитриев); в 1913 году И. Н. Кемарский организовал общероссийский Салон художественной фотографии. В период с конца XIX — начала XX веков работали иконописные мастерские в монастырях (Кутузовском, Серафимо-Понетаевском, Серафимо-Дивеевском, в Свято-Успенской Флорищевой пустыни и других).

Автопортрет Петра Михайловича Боклевского. Акварель, 1868 год

Портрет писателя Владимира Галактионовича Короленко, 1912 год

Художник Маковский Константин Егорович, автопортрет, 1856 год

Портрет художника Алексея Кондратьевича Саврасова, Иосиф Петрович Волков

Портрет Художника Ивана Шишкина, Иван Крамской, 1873 год

Художник Юон Константин Фёдорович, автопортрет, 1912 год

С 1920—1930-х годах в регионе работали художники: Е. В. Весницкий, Н. К. Евлампиев, С. М. Закржевская, Ф. Ф. Кириллов, Б. С. Кротиков, И. Мясников, А. В. Самсонов, Б. С. Кротиков, А. С. Ястржемский,С. А. Суслов, Н. В. Павинский, мастер традиционного реалистического пейзажа А. М. Каманин и его последователи М. А. Каманин, Н. М. Мочалин, Н. В. Каштанов, В. И. Ганьшин, Б. И. Синалеев. По инициативе В. М. Соколова в 1935 году возобновило работу Горьковское художественное училище. В середине XX века выдвигаются художник Л. А. Хныгин и его последователи (О. Г. Бордей, Л. А. Хныгина, И. М. Ашкенази, А. П. Никифоров, В. Ф. Холуев), Ю. В. Кузьмин, Ю. В. Белосельский, В. К. Тырданов, Ю. И. Приданов, Е. И. Юсов. Тему революции, войны и героических подвигов разрабатывали А. Г. Варламов, А. П. Балыкин, В. Ф. Жемерикин, В. А. Данилюк, В. Ф. Летянин, И. А. Корнев, С. П. Тумаков, В. В. Любимов, М. Ф. Холуев и другие. Живописные пейзажи, отмеченные влиянием импрессионизма, создавали Ю. Д. Либеров,Н. И. Знаменский, А. А. Маврычев, А. А. Лобковской, М. В. Уткин, В. Н. Смолин. В 1962 году в Городце работал И. С. Глазунов. В 1960—1970-е годы монументальные работы (мозаики, росписи) создавали приехавшие из других городов СССР Н. П. Величко, Д. Д. Арсенин, В. С. Калинин, М. Ю. Касьянова, Е. И. Рудов, Д. С. Макаров, К. И. Шихов, А. П. Русин, семья Холуевых. В области графики с 1960-х годов работали А. П. Бутусов, В. И. Аверина, М. С. Виденский, Т. В. Быкова, Л. И. Карнацевич, А. А. Девяткин, Н. П. Мидов, И. К. Малышев, В. И. Рекин, Г. П. Надеждин, Г. А. Скотина, И. Н. Савиных, и другие. С 1940-х годов в Нижегородской области работали скульпторы П. И. Гусев, В. И. Бебенин, А. И. Колобов, А. В. Кикин, И. И. Лукин, Т. Г. Холуева, В. И. Пурихов. С 1990-х годов возрождается иконописание (керамические иконы создают В. М. и Т. В. Гришины)[1].

Памятник Н. А. Добролюбову на Театральной площади Нижнего Новгорода, скульптор Гусев П. И.

В качестве яркого примера изобразительного искусства вызывает интерес мемориал «Ленин и нижегородские марксисты» (скульпторы Л. Ф. Кулакова и Н. М. Чугурин, ОКН 5200044000), установленный в Нижнем Новгороде к 750-летию города. Поражает также величием 17-метровый памятник Ленину (скульптор Ю. Г. Нерода, архитекторы В. В. Воронков и Ю. Н. Воскресенский) на площади Ленина у Главного ярмарочного дома[3]. Справа от основного постамента расположена композиция из четырёх бронзовых скульптур — рабочий с серпом и молотом в руках и группа красноармейцев, несущая знамя. Завораживает масштабом памятник В. П. Чкалову (1940 год, скульптор И. А. Менделевич, архитекторы В. С. Андреев и И. Г. Таранов)[3]. Особое значение для Нижегородцев имеет памятник Максиму Горькому в центре Нижнего Новгорода (1952 год, скульптор В. И. Мухина, архитекторы В. В. Лебедев и П. П. Штеллер).

Горельеф «Ленин и нижегородские марксисты» на углу Большой и Малой Покровской

Музыка[править]

Ключевая основа традиционной музыкальной культуры региона — фольклор русских, мордвы, татар, чувашей, укранцев, азербайджанцев, армян, марийцев и других народов. Профессиональная европейская музыка с конца XVIII века культивировалась в усадебных оркестрах и театрах. Труппа крепостных князя Н. Г. Шаховского, выступавшая в Ардатовском уезде в его имении Юсупово и затем перевезённая в Нижний Новгород, в 1798 году была началом публичных представлений опер, балетов, комедий и драм, музыкальных водевилей. В период с конца 1840-х годов в Нижегородском театре с вольнонаёмной труппой ставились русские и западно-европейские оперы, в 1852 году здесь был исполнен Реквием В. А. Моцарта.

Важное значение для развития театрально-музыкальной жизни несли ежегодные ярмарки, во времена которых гастролировали приезжие опереточны е и оперно-балетные труппы (антрепризы H. H. Фигнера, П. М. Медведева и других). В период 1840-х — начале 1850-х годов центром музыкальной жизни Нижнего Новгорода стал дом А. Д. Улыбышева, в котором выступал в качестве пианиста молодой М. А. Балакирев. В 1873 году было открыто Нижегородское отделение Императорского русского музыкального общества, при котором проводились (с этого же времени) музыкальные классы, впоследствии преобразованные в Музыкальное училище (в 1918 году на его базе была создана Народная консерватория, с 1922 года Музыкальный техникум; в настоящее время Музыкальный колледж им. М. А. Балакирева). В период с середины XIX века развивалась также хоровая культура, в 1880-х годах в Нижнем Новгороде была известна хоровая капелла купца В. М. Рукавишникова под руководством Н. И. Соколова. Летом 1896 года в новом театральном здании, возведённом к открытию Всероссийской художественно-промышленной выставки, выступали оперная труппа С. И. Мамонтова с участием Ф. И. Шаляпина, хоровая капелла Д. А. Агренева-Славянского, владимирские рожечники и другие.

В 1900 году инженером Н. Г. Куликовским был организован любительский симфонический оркестр из рабочих и служащих Сормовского завода. В 1903 году по инициативе Общества распространения начального образования в Нижегородской губернии при содействии Ф. Шаляпина и М. Горького был открыт Народный дом, в котором проводились концерты и ставились оперы. В период с конца 1917 — начала 1918 годов в Нижнем Новгороде работал коллектив «Молодая опера», руководимая Н. Н. Соколовой-Мшанской (в период 1921—1922 годы Оперная студия Соколовой-Мшанской). Постановка опер также осуществлялась в Театре военного пролеткульта (период 1919—1921 годы), в Оперно-концертнам ансамбле (1927—1933 годы). Яркими вехами музыкальной культуры региона было открытие в 1935 году Горьковского театра оперы и балета (В настоящее время Нижегородский театр оперы и балета), в 1937 году — филармонии (в настоящее время имени М. Л. Ростроповича), при которой в том же году создан Симфонический оркестр. В 1946 году основаны консерватория (с 1957 года им. М. И. Глинки) и капелла мальчиков (в 1993 году на её базе создано хоровое училище, в настоящее время Нижегородский хоровой колледж им. Л. К. Сивухина). В 1951 году было создано Горьковское отделение Союза композиторов РСФСР, в 1965 году реорганизованное в Верхневолжское отделение; в настоящее время Нижегородская региональная композиторская организация. С Нижним Новгородом неразрывно связано творчество композитора А. А. Касьянова (1891—1982 годы; уроженец Курмышского уезда Симбирской губернии, в настоящее время Пильнинский район Нижегородской области); среди других композиторов — А. А. Нестеров, Б. С. Гецелев, Э. Б. Фертельмейстер, среди дирижёров — И. Б. Гусман, среди музыковедов — Ю. С. Векслер.

С Нижегородским регионом тесно связано творчество известного советского композитора Бориса Андреевича Мокроусова. Всем известны песни на музыку композитора «Когда весна придёт, не знаю», «На крылечке твоём», «Осенние листья», знаменитые «Хвастать, милая, не стану», «Сормовская лирическая» и многие другие. В послевоенное время яркий лирический талант Мокроусова раскрывается при создании музыки для кинофильма «Весна на Заречной улице»[4].

В 1962—1989 годах в Горьком проводился фестиваль «Современная музыка» — один из первых и самых престижных музыкальных фестивалей СССР.

В 1991 году был открыт Камерный театр оперы и музыкальной комедии имени В. Т. Степанова в Нижнем Новгороде, в 1994 году — Муниципальный театр оперы в Арзамасе (существовал до 2009 года). Среди крупнейших исполнительских коллективов — народные коллективы России Академический хор Нижегородского государственного университета (1950 год), Лукояновский оркестр русских народных инструментов (1959 год). Работу с фольклорно-этнографическими ансамблями региона, изучение фольклорного наследия координирует Нижегородский государственный областной научно-методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы (основан в 1936 году как Дом народного творчества; в 1991 году в его структуре создан Дом фольклора), его базовый коллектив — фольклорно-этнографический ансамбль «Светец». В 1989 году организован Нижегородский центр татарской культуры. Проводятся многочисленные региональные и областные конкурсы и фестивали[1].

Театр[править]

Первый публичный спектакль («Выбор гувернёра» Д. И. Фонвизина) в Нижнем Новгороде был представлен 7(18) февраля 1798 года крепостным театром князя Н. Г. Шаховского; от него началась история одного из старейших в России Нижегородского театра драмы. С открытием нижегородской ярмарки уже в период первой трети XIX века областной центр был превращён в один из самых заметных театральных центров России. Репертуар практически дублировал афиши сцен столичных театров: кроме трагедий, комедий и водевилей ставились также балеты и оперы. Здесь в полной мере сформировались известные провинциальные актёры А. И. Стрелкова, А. А. Вышеславцева, В. М. Трусов, М. П. Соколов, отличавшиеся необычной для современности того времени органичностью и простотой образа. Ключевое значение для укрепления театральных традиций имели выступления знаменитых гастролёров — А. Олдриджа, М. С. Щепкина, Г. Н. Федотовой, М. Н. Ермоловой, М. П. и О. О. Садовских, М. Г. Савиной, К. С. Станиславского, В. Ф. Комиссаржевской, В. Н. Давыдова, К. А. Варламова и других.

Актёр Щепкин Михаил Семёнович, 1862 год

Актриса Мария Николаевна Ермолова, 1896 год

Актриса Гликерия Николаевна Федотова, 1887 год

Актриса М. Г. Савина в гриме роли Василисы Мелентьевны из пьесы А. Н. Островского, 1899 год

Актёр Садовский Михаил Прович, Фото 1880-х годов

Актриса Садовская Ольга Осиповна

Актриса Комиссаржевская Вера Фёдоровна, 1905 год

Актёр Варламов Константин Александрович, 1870-е годы

Актёр Владимир Николаевич Давыдов, 1885 год

В регионе работают: Театр юного зрителя (1928 год), Театр кукол (1929 год), Театр «Комедiя» (1947 год), Театр музыкальной-пластической драмы «Преображение» (2002 год) — Нижний Новгород; Муниципальный театр драмы (1943 год) — Арзамас; Театры драмы (1946 год) и кукол (1988 год) — Дзержинск; Областной театр драмы (1949 год) — Саров; театр кукол (1995 год) — Кстово[1].

В регионе проводятся: Международный фестиваль искусств им. А. Д. Сахарова «Русское искусство и мир» (с 1992 года; с 1998 года каждые два года), Международная выставка «АРТ-Мир», Российский театральный фестиваль имени М. Горького, открытый российский фестиваль театральных капустников «Весёлая коза» (с 1993 года, ежегодно), Всероссийский Пушкинский фестиваль оперного и балетного искусства «Болдинская осень» (с 1986 года, с 1988 года ежегодно), Международный фестиваль «Поют актеры драматических театров» (с 1997 года, каждые два года), Международный музыкальный фестиваль «Барокко и классика — Нижний Новгород» (с 2009 года) и ежегодный областной театральный фестиваль «Премьеры сезона», Российский фестиваль спектаклей для детей «Вперёд за Синей Птицей» (с 2007 года, каждые два года) и другие[1][5].

В связи с празднованием 800-летия города в 2021 году исторический объект «пакгаузы», сохранившиеся с 1882 года, был реконструирован в современный концертный зал. На территории данного пространства в 2023 году был проведен Международный фестиваль искусств «Стрелка».

В летний период 2023 года в Нижнем Новгороде проводится фестиваль «Столица закатов».

Фестиваль «Рок чистой воды» имеет направленность на воспитание экологического сознания в обществе, а Международный фестиваль аудиовизуального искусства «INTERVALS» разворачивает на фасадах зданий видеоспектакли[5].

Примечания[править]

- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Николаенко Т. Д., Павлинов П. С. Нижегородская область. Большая российская энциклопедия. Проверено 14 января 2025.

- ↑ Грачева Вероника Изразцы Балахны // Инфоурок : сайт. — 2015. — С. 10. Дата обращения: 14 января 2025

- ↑ 3,0 3,1 Агафонов С. Л., Елисеев А. И., Исаев А. Г., Кессель А. В., Лагунин А. А. Памятники истории и культуры города Горького. — Горький: Волго-Вятское книжное издательство, 1977. — С. 13, 21, 25-26, 92. — 159 с. — 30 000 экз.

- ↑ Советский маэстро песни – Борис Мокроусов. Российский Национальный Музей Музыки (2024-02-27). Проверено 14 января 2025.

- ↑ 5,0 5,1 Нижегородская область (справка). Министерство иностранных дел Российской Федерации. Проверено 14 января 2025.

Ссылки[править]

| Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Знание.Вики» («znanierussia.ru») под названием «Искусство Нижегородской области», расположенная по следующим адресам:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Знание.Вики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |

|---|

- Нижегородская область

- Искусство

- Изобразительное искусство

- Изобразительное искусство России

- Изобразительное искусство СССР

- Изобразительное искусство XX века

- Изобразительное искусство XIX века

- Изобразительное искусство Российской империи

- Музыка XIX века

- Музыка XX века

- Музыка России

- Музыка Российской империи

- Театр

- Театр XX века

- Театр XIX века

- Театр России

- Театр Российской империи