Крестьянская реформа 1861 года

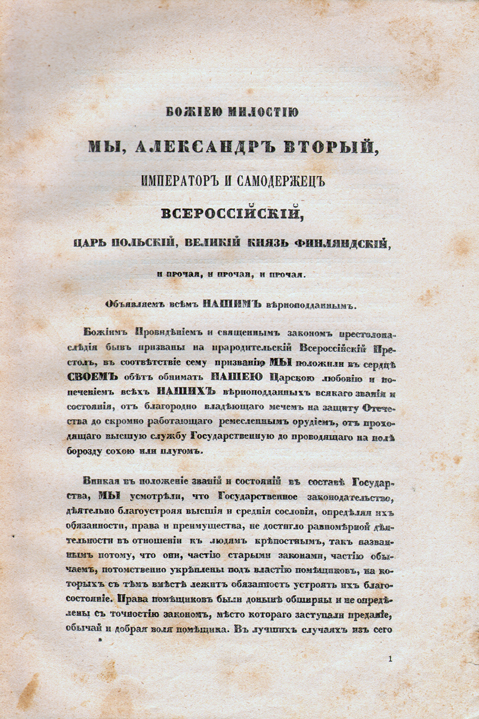

Крестьянская реформа 1861 — первая и одна из самых важных в ряду проведённых преобразований Российского государства в ходе Великих реформ императора Александра II. Отмену крепостного права оформили и закрепили системой законодательных актов[1]. 19 февраля (3 марта) 1861 года император Александр II подписал Манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей», а так же «Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» и 17 дополнительных документов, которые регулировали условия и проведение реформы в разных регионах Российской империи и для всех категорий крестьян. Крестьянам, благодаря реформе были предоставлены личные свободы и право распоряжения своим имуществом[1][2]. Крестьянская реформа 1861 года являлась отправным пунктом и основой Великих реформ Александра II[3].

Манифест огласили 5 (17) марта 1861 года в Успенском соборе Кремля и в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге, а затем и в других городах. В этот день в православном календаре было Прощёное воскресенье. По традиции император испрашивал прощения у своих подданных, объезжал войска, посещал монастыри и церкви[4]. На традиционном разводе в Михайловском манеже, после завершения военной церемонии Александр II объявил офицерам об окончании крестьянского дела. Известие было встречено восторженными криками[5].

Ключевым значением Крестьянской реформы является факт способности власти своевременно корректировать курс экономического реформирования, осуществлять преобразования в интересах последовательного снятия острых противоречий и решать возникающие задачи развития государства. Немаловажен факт выбранного и проработанного варианта её проведения, который не строится на копировании чужого опыта, а основывался на анализе сложившихся условий хозяйствования в собственной стране, учёте исторических традиций, поведенческих норм[4].

Предпосылки[править]

Исторические предпосылки[править]

Отменить крепостное право в России пытались на протяжении 150 лет. Ещё Пётр I задумывался над этим вопросом, но в ситуации, когда у бояр и дворян и так были отобраны многие права и привилегии, проведение реформы было просто опасно[6].

Екатерина II в 1766 году объявила конкурс в Вольном экономическом обществе (ВЭО) на тему о праве собственности земледельца, на который поступило 160 сочинений отечественных и европейских авторов. Одним из пяти его победителей стал Алексей Поленов с сочинением «Об уничтожении крепостного состояния крестьян в России», в котором он подверг резкой критике сложившиеся в стране крепостнические порядки. Цензурой данное сочинение не было допущено к печати. Публикация работы произошла только в 1865 году в журнале «Русский архив»[4].

Павел I создал предпосылки будущей реформы ограничив подневольный крестьянский труд трёхдневной барщиной в 1797 году. Указ о вольных хлебопашцах, подписанный Александром I в 1803 году, дал помещикам право отпускать крепостных на волю поодиночке или селениями с землёй за выкуп. По указу Николая I от 1842 года помещик мог выделить крестьянам земельные наделы за определённый оброк, освободив их от личной зависимости. Кроме этого, в 1833 году он ввёл запрет на продажу крепостных с публичного торга и добавил запрет разлучать крестьянские семьи при продаже[2].

Исследователи считают, что основным поводом к проведению крестьянской реформы стало поражение России в Крымской войне 1853—1856 годов, которое выявило экономическое отставание России и необходимость развития военной промышленности, а она могла работать только с использованием наёмного труда[1]. Устаревшее вооружение и несовременная система комплектования армии, отсутствие железных дорог и телеграфной связи и множество других очевидных признаков отсталости страны вызывали необходимость перемен[7]. Поражение в войне вызвало широкое распространение в обществе оппозиционных настроений по отношению к власти и ожидание реформ[1].

Социальные, экономические и политические предпосылки[править]

В большинстве стран Европы феодальные отношения были к этому времени ликвидированы[5]. Преобразования в аграрном секторе и отказ от форм аналогичных крепостному праву были практически завершены, что сняло серьёзные ограничения перехода к индустриально-капиталистическому хозяйству. Первой в Западной Европе от этого избавилась Англия ещё в XVI веке. Последней — Германия, где освобождение крестьян произошло в 1807—1809 годах в условиях французской оккупации после победы Наполеона[4].

Закрепление крестьян являлось тормозом технического прогресса, который активно развивался в Европе благодаря промышленной революции. Отставание России продемонстрировала Крымская война, возникла опасность превращения империи в третьеразрядную державу. Сохранение могущества и политического влияния Российской империи требовало укрепление финансов, развитие промышленности и железнодорожного строительства, преобразования всей политической системы[8].

Основными экономическими причинами проведения крестьянской реформы в России стало отставание экономических процессов и сложные условия, в том числе социальные, для решения задачи по индустриализации страны[1]. Ещё с 30 — 40-х годов XIX века в России начался промышленный переворот — переход от мануфактуры к фабрике. Нормальное развитие которого тормозилось слабым притоком свободной рабочей силы. Большинство вольнонаёмных работников были оброчными помещичьими или государственными крестьянами, ещё не полностью порвавшими с землёй[5].

Ещё одной экономической причиной был тот факт, что к 1859 году в залоге у государственных кредитных учреждений состояли более двух третей дворянских имений с большим количеством крепостных крестьян. Общая сумма долга помещичьих хозяйств была свыше 450 миллионов рублей[2]. Рост задолженности являлся не столько признаком снижения эффективности самой крепостной организации хозяйства, сколько следствием роста избыточного и паразитического потребления дворянского сословия при нежелании развития сельского производства[4].

Так же влияние оказывали представления ряда государственных, общественных и политических деятелей о том, что сохранение крепостного права препятствует успешному развитию России, создаёт возможность для возникновения крестьянских восстаний и не соответствует морально-нравственным нормам сформировавшимися в XVIII — первой половине XIX века[1].

Подготовка реформы[править]

Идеи отмены крепостного права разрабатывалась в Секретных комитетах (первый учреждён в 1826 году). Два последующих (1846 год и 1848 год) возглавлял наследник престола великий князь Александр Николаевич (будущий император Александр II)[3].

Впервые о необходимости аграрных преобразований Александр II открыто заявил в своей речи перед представителями дворянства Московской губернии 30 марта (11 апреля) 1856 года. Он считал, что лучше начать уничтожать крепостное право сверху, чем ждать время, когда его начнут уничтожать снизу[3]. В 1857 году Александр II возглавил последний Секретный комитет по крестьянскому делу, который был образован 3 (15) января 1857 года. По поручению Александра II чиновники, занимавшиеся разработкой реформы побывали в ряде европейских стран, изучали отношения между государством и крестьянами, между крестьянами и владельцами земли, продумывали, насколько этот опыт может быть использован в России. Они не собирались точно копировать западную систему общественных отношений, как предполагают некоторые специалисты[6].

По распоряжению правительства были созданы губернские крестьянские комитеты из местных помещиков для выработки своих предложений к проекту отмены крепостного права. Основные споры среди помещиков касались механизмов освобождения крестьян. В нечерноземных губерниях помещики предлагали наделить крестьян землёй с полным освобождением от их власти, но с выплатой большого выкупа. А помещики черноземных губерний настаивали на том, чтобы дать за выкуп крестьянам лишь небольшие наделы, а остальную заставить их арендовать на невыгодных условиях или идти в батраки[2].

Императорским указом от 21 февраля (5 марта) 1858 года Секретный комитет был преобразован в Главный комитет по крестьянскому делу. В отсутствие императора он возглавлялся графом Алексеем Фёдоровичем Орловым, а с 25 сентября (7 октября) 1860 года — младшим братом Александра II — великим князем Константином Николаевичем. Опорой императора при подготовке и проведении реформы стала группа «либеральных бюрократов», при покровительстве Константина Николаевича и великой княгини Елены Павловны (супруга великого князя Михаила Павловича, дяди Александра). Именно она предоставила императору в 1856 году проект освобождения крестьян в её имении Карловка в Полтавской губернии, специально разработанный Милютиным Николаем Алексеевичем[3].

Для рассмотрения проектов губернских комитетов 17 февраля (1 марта) 1859 года было создано новое вневедомственное учреждение — Редакционные комиссии (первый председатель — Ростовцев Яков Иванович, с 1860 года — граф Панин Виктор Никитич). В их состав входили представители бюрократии и общественных деятелей, большинство которых являлись сторонниками либеральных проектов реформы[1].

К октябрю 1860 года редакционные комиссии завершили свою деятельность и проект поступил на обсуждение в Главный комитет по крестьянскому делу, где подвергся дополнениям и изменениям[2].

Основные положения[править]

Манифест[править]

Право собственности помещика на крестьян именовалось крепостным состоянием, именно оно было отменено манифестом. Крестьян отныне нельзя было продавать, дарить или закладывать. Они получали свободу личности и статус юридического лица[5]. Предоставление гражданских прав давало возможность переходить в другие сословия, заключать имущественные и гражданские сделки, открывать торговые и промышленные предприятия[8].

Собственность на землю сохранилась за помещиком, но он был обязан обеспечить крестьян усадьбой и наделом земли в постоянное пользование. Что бы не произошло обезземеливание бывших крепостных они не имели права отказаться от надела в течение девяти лет. В тех регионах, где были крестьянские общины до реформы общинное владение землёй сохранялось. Но за право пользоваться предоставленным наделом крестьяне должны были отбывать барщину или платить оброк в обозначенный манифестом период, такие крестьяне считались «временнообязанными»[1]. Период повинностей составлял два года, полностью отменялись лишь так называемые «добавочные сборы» натурой: яйцами, грибами, маслом, льном, холстом, шерстью. Эти сборы называли «столовыми запасами», предоставление их ложилось, в основном, на женщин, поэтому их отмену крестьяне метко окрестили «бабьей волей»[5].

Положения[править]

Согласно тексту общего положения помещичьи крестьяне получали свободу и ряд прав.

Личных:

- вступление в брак и право распоряжаться своими семейными делами без вмешательства помещиков;

- заключение как отдельно, так и целыми обществами различных договоров, обязательств и подрядов с частными лицами и государственными учреждениями;

- право заниматься свободной торговлей без взятия торговых свидетельств и без платежа пошлин;

- основывать промышленные заведения, работать на предприятиях, вступать в гильдии;

- поступать в учебные заведения, подавать иски в суд, выступать в качестве поверенных и так далее[1].

Гражданских:

- право собственности на всё движимое и недвижимое имущество, а также с согласия помещика и «мирового учреждения» — на недвижимость, приобретённую помещиками на имя крестьян;

- свободное приобретение и распоряжение (как отдельным крестьянином, так и сельским обществом) новым движимым и недвижимым имуществом и так далее[1].

Размеры душевого надела зафиксировали в Местных положениях, они зависели от полос (нечерноземной, черноземной, степной). Был определён их высший и низший размер. В случае, когда надел был больше высшего, излишек мог быть отрезан, если же меньше низшей нормы, то помещик обязан был прирезать недостающее количество земли. Оброк устанавливался от 3 до 12 рублей в год за душевой надел. Барщина за высший душевой надел составляла 40 мужских и 30 женских рабочих дней в год. Для Черниговской, Полтавской и части Харьковской губерний, в которых отсутствовало общинное землевладение, предусматривалось наделение крестьян землёй на основе наследственно-семейного принципа[3].

Земля предоставлялась общине, а не отдельному крестьянскому двору. Это исключало возможность продажи крестьянином своего надела, а сдать в аренду он мог только членам общины[8]. Наделы могла выкупать как община, так и отдельные крестьяне. Отведённая общине земля находилась в коллективном пользовании, если крестьянин переходил в другое сословие или другую общину он терял право на эту землю[2].

Уменьшение крестьянского надела в пользу помещика называли «отрезком». И «прирезкой», если надел не достигал «низшей» нормы. На практике получилось так, что отрезание земли стало правилом, а прирезки исключением. Отрезание земли было тяжело для крестьян не только из-за уменьшения размера надела. Помещики часто отрезали лучшие земли, без которых нормальное ведение хозяйства становилось крайне сложным. «Отрезки» превратились в эффективное средство экономического закабаления крестьян со стороны помещика[8].

Освобождение без земли осуществлялось по положению «об устройстве дворовых людей», но в течение двух лет после манифеста дворовые люди оставались в полной зависимости от владельцев. Особенности Крестьянской реформы для отдельных категорий крестьян и специфических районов определялись восемью дополнительными правилами[1].

Реализация[править]

Реализация Крепостной реформы началась с составления уставных грамот. Этот процесс планировалось завершить к середине 1863 года. Всего было составлено около 113 тысяч грамот, что позволило освободить от крепостной зависимости примерно 22,5 миллионов помещичьих крестьян обоего пола[3].

Личные свободы крестьяне получили сразу, а урегулирование экономических отношений между крестьянином и помещиком растянулось на несколько десятилетий. В уставных грамотах фиксировались условия освобождения крестьян, которые заключались между помещиком и крестьянином при участии мировых посредников. По разным причинам положение крестьян в статусе «временнообязанный» растянулось на двадцать лет, и лишь законом 1881 года последние временнообязанные были переведены на выкуп[8].

Чтобы стать собственником крестьянин был обязан выкупить землю у помещика. Решение этой задачи государство взяло на себя. В основу выкупа была положена не рыночная стоимость земли, а размер повинностей. Казна выплачивала помещикам около 80 % выкупной суммы, а остальные 20 % помещику должны были выплачивать крестьяне по обоюдной договоренности (сразу же или в рассрочку, деньгами или отработками). Выкупная сумма, уплачиваемая государством, рассматривалась как предоставленный крестьянам заём. Ежегодное погашение составляло 6 % от предоставленного займа и выплачивалось в период до 49 лет, в виде «выкупных платежей». В результате цена земли оказалась в несколько раз больше не только рыночной стоимости, но и суммы повинностей крестьян в пользу помещика[8]. Были образованы сельские общества с «мирским» общественным управлением для решения текущих насущных вопросов, органом этого управления стал сельский сход и избиравшийся им сельский староста[9].

Реакция крестьян на своё освобождение не была однозначной, многие восприняли царский указ с недоверием. Они были убеждены, что земля, как воздух или вода, принадлежит Богу или царю, остальные же люди её у них арендуют. По справедливости первенство среди таких временных хозяев должно принадлежать тем, кто обрабатывает землю, трудится на ней, то есть им[5]. Условия реформы вызвали неприятие со стороны крестьян, считавших, что помещики скрыли от них «настоящую» волю. Под этим понималось освобождение с землёй и сложение всех повинностей. В ряде регионов произошли волнения бывших крепостных против новых порядков, самые крупные — Бездненское и Кандиевское выступления 1861 года[1].

Большой резонанс приобрело выступление крестьян в селе Бездне Спасского уезда Казанской губернии. Местный житель раскольник Антон Сидоров давал своё толкование «Положения». Он утверждал, что воля дана царём ещё в 1858 году, что всякая работа на господ прекращается, а земля отходит крестьянам бесплатно. В село Бездна сбежались крестьяне из 75 сел и деревень. Бунтовщики отказались подчиняться властям, прогнали исправника и предводителя дворянства. 12 апреля 1861 года в Бездну вступили две роты Тарутинского полка. По официальным данным при ликвидации мятежа было убито 55 и ранено 71 человек , Антон Сидоров был публично расстрелян. Наиболее активные крестьяне наказаны розгами и приговорены к тюремному заключению. Расстрел безоружных крестьян вызвал возмущение демократической интеллигенции в России и за границей[5].

Уставные грамоты в определённые манифестом сроки подписали далеко не все, отказались примерно 60 %. Это можно расценить как несогласие с условиями, предлагавшимися помещиками. Мировые посредники чаще руководствовались интересами дворян при рассмотрении поступивших к ним уставных грамот. Кроме этого в результате произведённой «отрезки» крестьянское землевладение в целом по стране значительно сократилось[1].

Значение[править]

Крестьянская реформа 1861 года положила начало серии реформ Александра II, они получили название «Великие реформы» и означали перестройку государственной системы в целом, способствовали развитию капитализма и процессов модернизации в России, создание предпосылок для перехода от сословного к гражданскому обществу[3].

Реформа имела недостатки, тем не менее отмена крепостного права была важным историческим событием. Она создала условия для дальнейшего экономического развития России, привела к изменению социальной структуры общества, стала точкой отсчёта дальнейшего реформирования политической системы государства в новых экономических условиях. Политические преобразования, проведённые после 1861 года коренным образом изменили российскую действительность. Отечественные историки считают отмену крепостного права переломным моментом, гранью между Россией феодальной и Россией нового времени[8].

Крестьянская реформа, как и любая другая, проводимая «сверху», не могла не иметь компромиссы. С одной стороны она должна была соблюсти интересы правящего класса как опоры власти, с другой стороны, она немало дала и крестьянскому сословию — волю и землю, хотя и в урезанном варианте. В целом реформа была успешной, способствовала разрешению острых социальных противоречий в стране и убрала преграды для индустриализации и ускорения экономического роста. Об успешности крестьянской реформы можно судить хотя бы по двум важнейшим для того периода достижениям: строительству железных дорог и развитию коммерческого кредита[4].

Значимость отмены крепостного права можно подтвердить фактами — была создана возможность, позволяющую бывшим крепостным подняться высоко вверх по общественной лестнице, приносить огромную пользу своему Отечеству. Среди освобождённых крестьян Владимирской губернии была семья Григория Столетова. Он, будучи крепостным имел привилегию заниматься торговой деятельностью, что дало возможность обучить старшего сына Василия строительному делу. Со временем тот превратился в крупного подрядчика и немалую часть своих доходов вложил в обучение младших братьев — Александра и Николая. Александр Столетов стал крупным учёным-физиком, профессором Московского университета, который одним из первых исследовал фотоэффект. Николай избрал военную карьеру, дослужился до звания генерал-лейтенанта, участвовал во многих военных кампаниях. Был одним из руководителей обороны Шипки, участвовал в создании болгарской армии. В Болгарии Николая Столетова при жизни избрали почётным гражданином города Габрово.

В связи с развитием в России капиталистических отношений некоторые из бывших крепостных, наделённые энергией и предприимчивостью, занялись предпринимательством. Из крестьян Калужской губернии вышли банкиры и владельцы целой сети текстильных фабрик Рябушинские[6].

Источники[править]

- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 Редакция отечественной истории Крестьянская реформа 1861. Большая российская энциклопедия (2023-02-14). Проверено 29 мая 2024.

- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 История отмены крепостного права в России. РИА Новости (2021-03-03). Проверено 29 мая 2024.

- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 Попцов А. Крестьянская реформа 1861. Всемирная история (энциклопедия) (2021-11-26). Проверено 29 мая 2024.

- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 Рязанов В. Т. Реформа 1861 года в России: причины и исторические уроки // Вестник Санкт-Петербургского университета : журнал. — 2011. — № 2. — С. 3—17.

- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 Рудник С.Н. Великие реформы в России 1860 – 1870 годов: Эпоха и люди. — СПб: Издательство Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ), 2013. — 176 с. — ISBN 978-5-86813-349-7.

- ↑ 6,0 6,1 6,2 Генкин Д. 1861 год - отмена крепостного права. 1881 год – убийство царя-освободителя. Комсомольская правда (2016-02-19). Проверено 29 мая 2024.

- ↑ Захарова Л. Г. Великие реформы 1860–1870-х годов: поворотный пункт российской истории? // Отечественная история : журнал. — 2005. — № 4. — С. 151—167.

- ↑ 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 Отмена крепостного права. История.РФ. Проверено 29 мая 2024.

- ↑ Пушкарёв С. Г. Россия в XIX веке (1801 – 1914). — Нью-Йорк: Издательство имени Чехова, 1956. — С. 112—122. — 256 с.

↑ | |

|---|---|

|

| Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Знание.Вики» («znanierussia.ru») под названием «Крестьянская реформа 1861», расположенная по следующим адресам:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Знание.Вики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |

|---|