Купеческая гильдия

Купе́ческая ги́льдия (от немецкого Gilde — корпорация, объединение, организация людей, которые заняты торговлей)[1] . В Российской империи с 1775 корпоративные купеческие организации. Формированию Купеческих гильдий предшествовали привилегированные. объединения верхушки посада (гости, гостиная сотня, суконная сотня). И деление посадских людей на имущественные категории (лучшие, средние и молодшие; с XVI века — первостатейные, среднестатейные и неимущие).

История возникновения[править]

Первые попытки законодательного оформления Купеческих гильдий предприняты царём Петром I: в регламенте Камер-коллегии (1719) в рекомендательном порядке говорилось об учреждении гильдий («установить купеческие гильдии или степени там, где оные с пользой устроиться могут»), за основу бралось степенное (статейное) деление посада.

Однако в регламенте Главного магистрата (1721) вместо Гильдии купеческие объявлено об учреждении двух гильдий регулярных граждан:

- банкиры, крупные купцы, доктора, аптекари, ремесленники-ювелиры, иконописцы, живописцы;

- мелкие торговцы, содержатели постоялых дворов и ремесленники. В 1740-60-х годах в большинстве городов гильдейское деление посада без законодательного подтверждения пришло в соответствие с прежним — статейным.

Императрица Екатерина II манифестом от 17(28).3.1775 разделила городское население на мещан (с капиталом менее 500 руб.) и собственно купцов (500 руб. и более). Купцы освобождались от подушной подати (заменена 1%-ным сбором с объявленного капитала) и были поделены на три гильдии. Принадлежность к Гильдии купеческой давала сословные привилегии[1].

Купечество[править]

В 1712—1742 годах происходили законодательные преобразования, в результате которых произошло разделение торговых людей на гильдии, то есть по сути, на купеческие профсоюзы. Сначала гильдий было две, позже присоединили людей наемного труда. Во время реформы 1775 года это деление оформилось окончательно. Для первой гильдии был установлен минимум капитала — 10 тысяч рублей, для второй — одна тысяча рублей, для третьей — 500 рублей. Кроме этого, при вступлении нужно было уплатить гильдейский сбор — 1 процент от капитала.

После реформы численность купцов резко сократилась. Но Жалованная грамота городам Екатерины II в 1785 году, которая предоставляла купечеству монопольное право на торговлю, обеспечила сословию приток «новой крови».

Купцы первой гильдии обладали правом международной торговли и владения морскими судами, а также пользовались паспортной льготой — возможностью свободно перемещаться по стране. Купцам второй гильдии разрешалось иметь речные суда. Купцы первой и второй гильдии могли владеть производством — фабриками и заводами, и при этом освобождались от воинской повинности и телесных наказаний. У купцов третьей гильдии, не было этих льгот, но они имели возможность вести розничную торговлю, держать лавки, заниматься ремеслом. Трактиры и постоялые дворы тоже были их епархией.

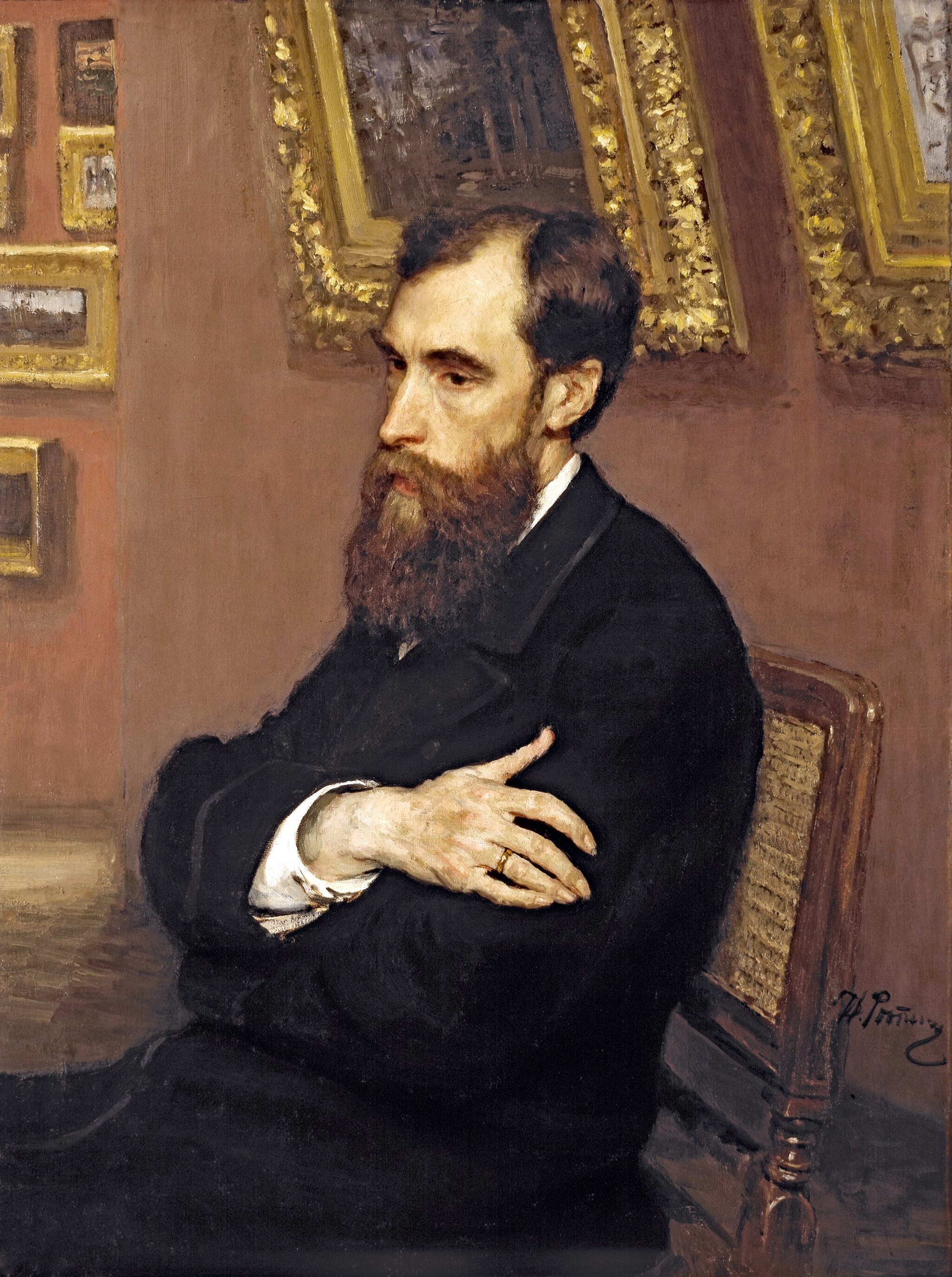

Хотя купцы, даже первой гильдии, по своим привилегиям не дотягивали до дворянства, со временем это динамично развивающееся сословие по своей роли в обществе стало не менее значимо. Специально для поощрения купцов было учреждено звание почетного гражданина, которое могло быть личным и потомственным. Купечество не только развивало промышленность, но и сделало огромный вклад в социальную сферу и культурную жизнь страны. Остались в памяти такие имена, как Павел Третьяков, построивший Третьяковскую галерею, или Савва Морозов, без поддержки и финансирования которого вряд ли появился бы легендарный Московский художественный театр[2].

Благотворительность[править]

Благодаря лучшим представителям купечества строились доступные для малоимущих медицинские учреждения, школы, училища, а также церкви, музеи и библиотеки.

Московский купец I гильдии Христофор Дмитриевич Спиридонов и его сын Владимир Христофорович Спиридонов, предоставлявшие приют бедным и малообеспеченным гражданам в принадлежавших им домах, которые так и назывались — Спиридоновские. Также они были попечителями Александро-Мариинского приюта, находившегося в Протопоповском переулке[2].

Рыбинские купцы начала XX века занимали главные позиции в городском самоуправлении, торговле, промышленности и благотворительности

Один из корпусов Государственной авиационной технологической академии, был открыт на средства действительного статского советника Меркурия Елизаровича Комарова в 1897 году. По завещанию он оставил капитал свыше 320 000 рублей на устройство в Рыбинске или в Пошехонье технико-ремесленного училища. Душеприказчики выбрали Рыбинск, как город, наиболее нуждающийся в техническом училище. Решили также назвать училище именем завещателя. Ещё один рыбинский купец, Фёдора Ильича Тюменева, тоже не жалел денег на благотворительность. Благодаря ему в 1837 году была напечатана первая книга по истории Рыбинска «Описание города Рыбинска» М. И. Гомилевского. В библиотеке им. Салтыкова-Щедрина в Петербурге хранится уникальный документ — «Дневник правнука». Документ состоит из нескольких томов и рассказывает об истории семьи Тюменевых.

Купчиха Елизавета Егоровна Эльтекова имела в городе две торговые лавки и вместе с купцами Умновым и Волковым основала винокуренный завод. Эта обладавшая коммерческой жилкой женщина заботилась и о благополучии и процветании родного города. Она завещала большие средства рыбинским благотворительным заведениям[3].

Архитектура[править]

Купеческое сословие уникально в том, что оно изменило и определило архитектурный облик русских городов. Здания, которые были построены на средства купцов не только служат ло сих пор горожанам, многие из них являются архитектурными шедеврами. Семьи купцов были многодетными и кроме этого многие из них брали на воспитание сирот. Дома у них были добротными, просторными, строились на века. Купцы получали и давали своим детям хорошее образование и поэтому они нанимали талантливых архитекторов, которые имели возможность воплотить в своих творениях смелые замыслы и прогрессивные архитектурные стили.

Надо отдать должное лучшим представителям купеческого сословия: они давали возможность реализоваться талантам, воплотившим русский культурный ренессанс начала двадцатого столетия[2].

Примечания[править]

- ↑ 1,0 1,1 Орлов Д. И. Гильдии купеческие. Большая российская энциклопедия 2004–2017. Проверено 1 июня 2024.

- ↑ 2,0 2,1 2,2 Купеческие гильдии: как это было в России. Международный институт генеалогических исследований. Проверено 1 июня 2024.

- ↑ Рыбинск купеческий. Сайт администрации г. Рыбинск. Проверено 1 июня 2024.

| Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Знание.Вики» («znanierussia.ru») под названием «Купеческая гильдия», расположенная по следующим адресам:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Знание.Вики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |

|---|