Нейронауки в XX веке

Нейронауки в XX веке начали признаваться в качестве отдельной единой научной дисциплины, а не как изучение нервной системы, являющееся частью различных наук[1].

Рефлексы[править]

Иван Павлов внёс вклад во многие области нейрофизиологии. Большая часть его работы была связана с исследованиями темперамента, условного рефлекса и непроизвольных рефлекторных действий[2]. В 1891 году Павлов был приглашён в Институт экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге для организации и руководства отделением физиологии[3]. В 1897 году, после 12 лет исследований, он опубликовал работу «Работа пищеварительных желёз». Его эксперименты принесли ему Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1904 году. В тот же период Владимир Бехтерев открыл 15 новых рефлексов и известен своим соперничеством с Павловым в области изучения условных рефлексов[4]. В 1907 году он основал Психиатрический институт при Санкт-Петербургской государственной медицинской академии, где работал с Александром Догелем. В институте он пытался создать междисциплинарный подход к исследованию мозга[5]. 14 июля 1950 года в Москве был основан Институт высшей нервной деятельности[6].

Работа Чарльза Скотта Шеррингтона была в значительной степени сосредоточена на рефлексах, и его эксперименты привели к открытию моторных единиц. Его концепции были сосредоточены на едином поведении клеток, активируемых или ингибируемых в так называемых синапсах. Шеррингтон получил Нобелевскую премию за доказательство того, что рефлексы требуют интегрированной активации, и продемонстрировал взаимную иннервацию мышц (закон Шеррингтона)[7][8][9]. Шеррингтон также работал с Томасом Грэмом Брауном, который в 1911 году разработал одну из первых концепций центральных генераторов упорядоченной активности. Браун признал, что основной паттерн шага может быть произведён спинным мозгом без необходимости нисходящих команд от коры головного мозга[10][11].

Нейротрансмиттер[править]

Ацетилхолин был первым идентифицированным нейротрансмиттером. Он был впервые обнаружен в 1915 году Генри Халлеттом Дейлом благодаря его воздействию на ткани сердца. В 1921 году Отто Лёви в Граце подтвердил, что ацетилхолин является нейротрансмиттером. Лёви впервые продемонстрировал «гуморальную передаваемость сердечной нервной реакции» на амфибиях[12]. Сначала он назвал его Vagusstoff, потому что он выделялся из блуждающего нерва (лат. nervus vagus), а в 1936 году написал[13]: «Я больше не сомневаюсь в том, что Sympathicusstoff — это адреналин».

Физиология нервных импульсов[править]

Одним из основных вопросов, стоящих перед нейробиологами в начале XX века, была физиология нервных импульсов. В 1902 и снова в 1912 годах Юлиус Бернштейн выдвинул гипотезу, что потенциал действия является результатом изменения проницаемости мембраны аксона для ионов[14][15]. Бернштейн также был первым, кто ввёл уравнение Нернста для потенциала покоя через мембрану. В 1907 году Луи Лапик предположил, что потенциал действия возникает при превышении порогового значения[16], что позже было доказано как результат динамических систем ионной проводимости. Британский физиолог Кит Лукас и его ученик Эдгар Адриан провели множество исследований органов чувств и функций нервных клеток. Эксперименты Кита Лукаса в первом десятилетии XX века доказали, что мышцы сокращаются полностью или не сокращаются вовсе, что было названо принципом «всё или ничего»[17].

Эдгар Адриан наблюдал за работой нервных волокон во время своих экспериментов на лягушках. Это доказало, что учёные могут изучать функции нервной системы не только косвенно, но и напрямую. Это привело к быстрому росту разнообразия экспериментов, проводимых в области нейрофизиологии, и инновациям в технологиях, необходимых для этих экспериментов. Большая часть ранних исследований Адриана была вдохновлена изучением того, как вакуумные трубки перехватывают и усиливают кодированные сообщения[18]. В то же время Джозеф Эрлангер и Герберт Гассер смогли модифицировать осциллограф для работы при низких напряжениях и наблюдать, что потенциалы действия происходят в две фазы — всплеск, за которым следует послевсплеск. Они обнаружили, что нервы бывают разных форм, каждая из которых имеет свой потенциал возбудимости. Благодаря этим исследованиям, пара учёных обнаружила, что скорость потенциалов действия прямо пропорциональна диаметру нервного волокна, и получила за свою работу Нобелевскую премию[19].

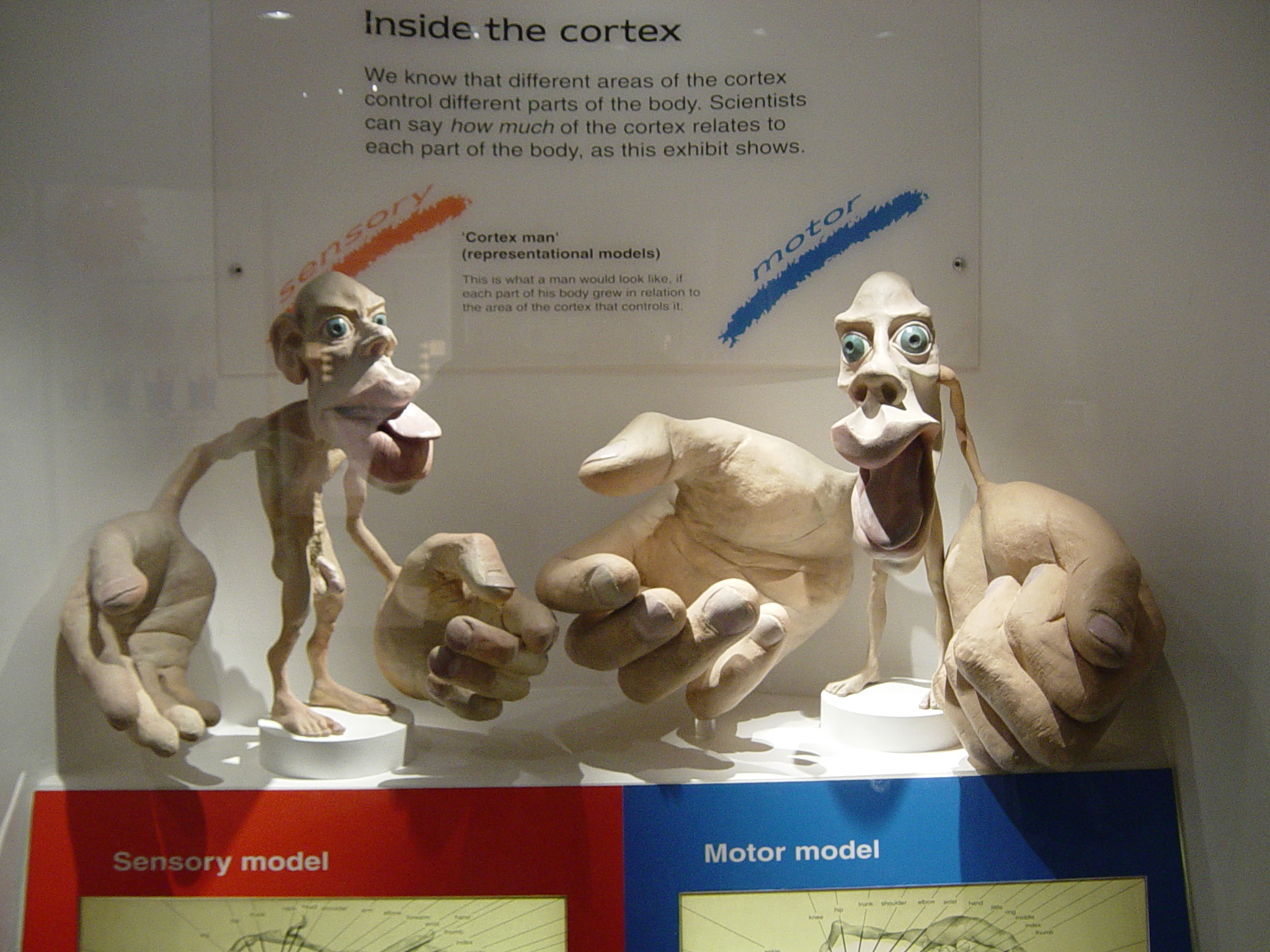

В процессе лечения эпилепсии Уайлдер Пенфилд составил карты расположения различных функций (двигательных, сенсорных, памяти, зрения) в головном мозге[20][21]. Он обобщил свои выводы в книге 1950 года под названием The Cerebral Cortex of Man/«Кора головного мозга человека»[22]. Уайлдер Пенфилд и его соавторы Эдвин Болдри и Теодор Расмуссен считаются создателями концепции кортикального гомункулуса[23].

Кеннет Коул поступил в Колумбийский университет в 1937 году и проработал там до 1946 года, где сделал пионерские открытия в области моделирования электрических свойств нервной ткани. Гипотеза Бернштейна о потенциале действия была подтверждена Коулом и Говардом Кёртисом, которые показали, что проводимость мембраны увеличивается во время потенциала действия[24]. Дэвид Э. Голдман работал с Коулом и в 1943 году в Колумбийском университете вывел уравнение Голдмана[25][26].

Алан Ллойд Ходжкин провёл год (1937-38) в Рокфеллеровском институте, где вместе с Коулом измерял сопротивление мембраны гигантского аксона кальмара в состоянии покоя. В 1939 году они начали использовать внутренние электроды внутри гигантского нервного волокна кальмара, а в 1947 году Коул разработал технику фиксации напряжения. Позже Ходжкин и Эндрю Хаксли представили математическую модель передачи электрических сигналов в нейронах гигантского аксона кальмара, а также механизм их возникновения и распространения, известную как модель Ходжкина — Хаксли. В 1961—1962 годах Ричард ФитцХью и Дж. Нагумо упростили модель Ходжкина — Хаксли, создав модель ФитцХью — Нагумо. В 1962 году Бернард Кац смоделировал нейротрансмиссию через пространство между нейронами, известное как синапсы. Начиная с 1966 года, Эрик Кандел и его коллеги исследовали биохимические изменения в нейронах, связанные с обучением и хранением памяти у Aplysia. В 1981 году Кэтрин Моррис и Гарольд Лекар объединили эти модели в модель Морриса — Лекара. Такая всё более количественная работа привела к появлению многочисленных моделей биологических нейронов и моделей нейронных вычислений.

Эрик Кандел и его коллеги назвали Дэвида Риоча, Фрэнсиса О. Шмитта и Штефана Куффлера людьми, сыгравшими решающую роль в становлении этой области[27]. Риоч был инициатором интеграции фундаментальных анатомических и физиологических исследований с клинической психиатрией в Армейском научно-исследовательскоминституте имени Уолтера Рида, начиная с 1950-х годов. В тот же период Шмитт создал программу исследований в области нейронаук на биологическом факультете Массачусетского технологического института, объединив биологию, химию, физику и математику. Первый самостоятельный факультет нейронаук (тогда называвшийся «психобиология») был основан в 1964 году в Калифорнийском университете в Ирвине Джеймсом Л. Макгоу. Штефан Каффлер основал факультет нейронаук в Гарвардской медицинской школе в 1966 году. Первое официальное употребление слова «нейронаука» относится к 1962 году, когда Фрэнсис О. Шмитт опубликовал «Программу исследований в области нейронаук», которая была организована Массачусетским технологическим институтом[28][29].

В середине 1950-х г.г. советский физиолог Хачатур Седракович Коштоянц (1900-1961) развил гипотезу, согласно которой в основе нервной деятельности лежат химические процессы, унаследованные мозгом у до-нервных механизмов управления и регуляции[30][29].

В СССР ХХ век характеризуется развитием представления о базисных механизмах работы мозга, которые разрабатывались в работах И. М. Сеченова, И. П. Павлова, В. М. Бехтерева. После распада СССР исследования, связанные с изучением мозга, резко затормозились в связи с коллапсом российской экономики[1].

Со временем исследования мозга прошли через философскую, экспериментальную и теоретическую фазы, и в будущем важную роль, по прогнозам, будут играть работы по моделированию мозга[31].

Примечания[править]

- ↑ 1,0 1,1 Дудко Светлана Анатольевна Этапы становления и тенденции развития нейрообразования в мире // Гуманитарные исследования. Педагогика и психология. — 2020. — № 2. — DOI:10.24411/2712-827X-2020-10201

- ↑ author_one. Учение Павлова о высшей нервной деятельности (5 мая 2023 года). Проверено 24 июля 2025.

- ↑ (1997) «Ivan P. Pavlov: An overview of his life and psychological work». American Psychologist 52 (9): 941–946. DOI:10.1037/0003-066X.52.9.941.

- ↑ Воробьев В. С. В. М. Бехтерев и XXI век: к 150-летию со дня рождения ученого // Анналы клинической и экспериментальной неврологии. — 2007. — № 3.

- ↑ Bozhkova, Elena (2018). «Vladimir Mikhailovich Bekhterev» (en). The Lancet Neurology 17 (9): 744. DOI:10.1016/S1474-4422(17)30336-8. PMID 28964703.

- ↑ Институт - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН (ru-ru). ihna.ru. Проверено 24 июля 2025.

- ↑ "Sir Charles Sherrington – Nobel Lecture: Inhibition as a Coordinative Factor".. Проверено 31 июля 2012.

- ↑ Sir Charles Scott Sherrington. Encyclopædia Britannica, Inc. Проверено 31 июля 2012.

- ↑ Sherrington Charles Scott The integrative action of the nervous system. — 1st. — Oxford University Press: H. Milford. — P. xvi, 411 p., [19] leaves of plates.

- ↑ Graham-Brown, T. (1911). «The intrinsic factors in the act of progression in the mammal». Philosophical Transactions of the Royal Society of London B 84 (572): 308–319. DOI:10.1098/rspb.1911.0077. .

- ↑ Whelan PJ (December 2003). «Developmental aspects of spinal locomotor function: insights from using the in vitro mouse spinal cord preparation». J. Physiol. 553 (Pt 3): 695–706. DOI:10.1113/jphysiol.2003.046219. PMID 14528025.

- ↑ O. Loewi (1921). «Über humorale Übertragbarkeit der Herznervenwirkung. I. Mitteilung.». Pflügers Archiv für die gesamte Physiologie des Menschen und der Tiere 189: 239–242. DOI:10.1007/BF01738910.

- ↑ O. Loewi (1936). «Quantitative und qualitative Untersuchungen über den Sympathicusstoff.». Pflügers Archiv für die gesamte Physiologie des Menschen und der Tiere 237: 504–514. DOI:10.1007/BF01753035.

- ↑ Bernstein, J (1902). «Untersuchungen zur Thermodynamik der bioelektrischen Ströme». Pflügers Archiv für die gesamte Physiologie 92 (10–12): 521–562. DOI:10.1007/BF01790181.

- ↑ Bernstein, 1902

- ↑ Lapicque L (1907). «Recherches quantitatives sur l'excitationelectrique des nerfs traitee comme une polarisation». J. Physiol. Pathol. Gen 9: 620–635.

- ↑ Frank, Robert G. (1994-01-01). «Instruments, Nerve Action, and the All-or-None Principle». Osiris 9 (1): 208–235. DOI:10.1086/368737. ISSN 0369-7827. PMID 11613429.

- ↑ Garson, Justin (March 2015). «The Birth of Information in the Brain: Edgar Adrian and the Vacuum Tube» (en). Science in Context 28 (1): 31–52. DOI:10.1017/S0269889714000313. ISSN 0269-8897. PMID 25832569.

- ↑ Grant, Gunnar (2006). «The 1932 and 1944 Nobel Prizes in physiology or medicine: rewards for ground-breaking studies in neurophysiology». Journal of the History of the Neurosciences 15 (4): 341–357. DOI:10.1080/09647040600638981. ISSN 0964-704X. PMID 16997762.

- ↑ Wilder Penfield redrew the map of the brain — by opening the heads of living patients

- ↑ (2011) «Penfield – A great explorer of psyche-soma-neuroscience». Indian Journal of Psychiatry 53 (3): 276–278. DOI:10.4103/0019-5545.86826. PMID 22135453.

- ↑ Schott, G. D. (1993-04-01). «Penfield's homunculus: a note on cerebral cartography.» (en). Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry 56 (4): 329–333. DOI:10.1136/jnnp.56.4.329. ISSN 0022-3050. PMID 8482950.

- ↑ (2015-03-10) «The cortical sensory representation of genitalia in women and men: a systematic review». Socioaffective Neuroscience & Psychology 5. DOI:10.3402/snp.v5.26428. PMID 25766001.

- ↑ (1939) «Electrical impedance of the squid giant axon during activity». J. Gen. Physiol. 22 (5): 649–670. DOI:10.1085/jgp.22.5.649. PMID 19873125.

- ↑ Von Gierke, Henning E. (1999). «David E. Goldman ● 1910–1998». The Journal of the Acoustical Society of America 106 (3): 1225–1226. DOI:10.1121/1.428239. .

- ↑ (September 1943) «Potential, Impedance, and Rectification in Membranes». The Journal of General Physiology 27 (1): 37–60. DOI:10.1085/jgp.27.1.37. PMID 19873371.

- ↑ (2000) «The emergence of modern neuroscience: Some implications for neurology and psychiatry». Annual Review of Neuroscience 23: 345–346. DOI:10.1146/annurev.neuro.23.1.343. PMID 10845068.

- ↑ Chapter I: Neuroscience Before Neuroscience, WWII to 1969 англ.. www.sfn.org. Проверено 30 марта 2019.

- ↑ 29,0 29,1 Дежина, И., Нафикова, Т. Мировой ландшафт нейронаук и место России рус. // Мировая экономика и международные отношения. — 2020. — В. 9. — том 62.

- ↑ История клинической и фундаментальной нейрофизиологии в России: вклад в европейскую нейронауку рус.. www.historymed.ru. Проверено 16 августа 2025.

- ↑ (2019-05-07) «A Brief History of Simulation Neuroscience». Frontiers in Neuroinformatics 13: 32. DOI:10.3389/fninf.2019.00032. ISSN 1662-5196. PMID 31133838.

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Нейронауки в XX веке», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |