Печоро-Илычский заповедник

62.575, 58.258333

| Печоро-Илычский заповедник | |

|---|---|

| Файл:Печоро-Илычский заповедник. Печора MG 7887.jpg | |

| Категория МСОП — Ia (Строгий природный резерват) | |

| Расположение | |

| Страна | |

| Регион | |

| Ближайший город |

Троицко-Печорск (пгт) |

| Основная информация | |

| Площадь |

721 322 га |

| Дата основания |

1930 год |

| Управляющая организация |

ФГБУ «Печоро-Илычский государственный заповедник» |

| Сайт | |

| Координаты на карте | |

|

| |

|

| |

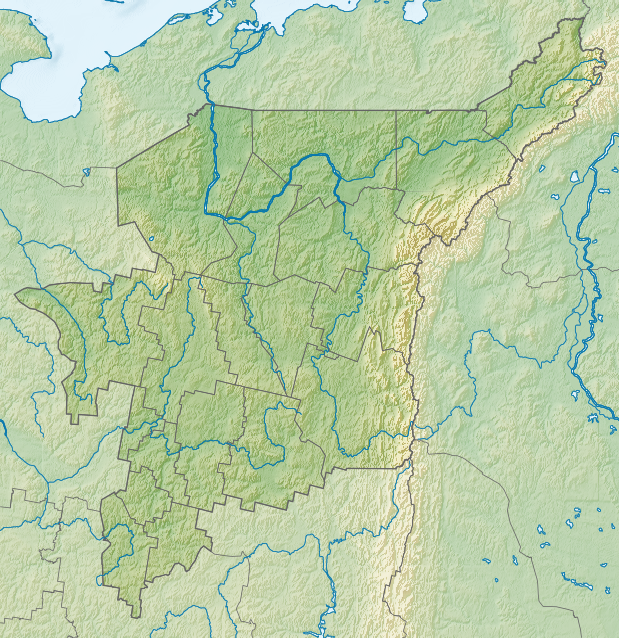

Печо́ро-Илы́чский госуда́рственный биосфе́рный запове́дник — уникальная природоохранная территория на Северном Урале, основанная в 1930 году в Коми АССР. Цель его создания — сохранение экосистем северо-востока европейской России, особенно среды обитания соболя. Расположен в Республике Коми на западном склоне Уральских гор, ограничен хребтом Поясовый камень и реками Печора и Илыч[1].

Заповедник известен хребтом Маньпупунёр с его каменными останцами и девственными лесами — объектами Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. На севере граничит с национальным парком «Югыд Ва»[2].

История заповедника[править]

Формирование ряда обширных охраняемых природных территорий в России было продиктовано императивом сохранения ценных пушных видов, преимущественно соболя — основного объекта экспортной пушной торговли. Резкое сокращение популяции в начале XX века обусловило введение трёхгодичного запрета на промысел в 1913 году, однако данное ограничение не обеспечило должного эффекта. Возникла необходимость в более действенных мерах по консервации вида посредством охраны конкретных мест его обитания[3].

Пионерские проекты по учреждению специальных соболиных резерватов в западном предгорье Северного Урала — единственном регионе Европы, где вид ещё присутствовал — были предложены для Чердынской области и верхнего течения Печоры. Последняя инициатива охватывала небольшой ареал тёмнохвойных лесов междуречья Илыча и Печоры, в настоящее время составляющий ядро заповедника. Автором концепции охраняемой зоны выступил Станислав Генрихович Нат, который, занимая должности лесничего, а затем лесного инспектора Вологодской губернии, в период 1906 −1913 годов систематически исследовал данный регион, изучая лесные массивы, гидрологию и охотничьи ресурсы[4].

Практическая реализация идеи началась в 1928 году, когда зоолог Анна Филипповна Чиркова представила Совету Всероссийского общества охраны природы материалы Ната и проект научной экспедиции на Печору для верификации данных и сбора дополнительной информации, необходимой для организации резервата. Экспедиция получила одобрение Государственного Комитета по охране природы, а её руководителем был назначен Франц Францевич Шиллингер — видный деятель в сфере заповедного дела[5].

Летом 1929 года экспедиция провела обследование территории будущего заповедника, преодолев около 1500 километров водным и пешим путём. По итогам работы Шиллингер в 1929 году сделал вывод о необходимости скорейшего учреждения крупного национального парка в Коми области для сохранения соболя в европейской части СССР. Он предупреждал, что без принятия таких мер соболь может быть полностью истреблён, подобно бобру. Шиллингер предложил проект организации заповедника в междуречье Верхней Печоры и Илыча, ограниченном с востока Уральским хребтом, а с севера — притоком Илыча Кожимъю[6].

Проект получил поддержку многих выдающихся российских учёных, включая Сергея Александровича Бутурлина, Михаила Александровича Мензбира, Веру Александровну Варсанофьеву, Александра Александровича Чернова, Григория Александровича Кожевникова и других. Вскоре было издано Постановление СНК РСФСР от 4 мая 1930 года, поручавшее Народному Комиссариату Просвещения в рамках пятилетнего плана организовать шесть новых заповедников, в том числе «Печорский заповедник» (Охрана Природы, № 4, 1930 год). До 1951 года в официальных документах он именовался Печорско-Ылычским, позже было принято современное название — Печоро-Илычский[5].

30 июля 1931 года Постановлением Совет народных комиссаров РСФСР (СНК РСФСР) № 826 были утверждены границы заповедника, предложенные экспедицией Шиллингера. Изначальная территория резервата в естественных границах Печоро-Илычского междуречья составляла 1134,6 тысяч гектар и сохранялась в таком виде в течение первых двух десятилетий. 14 мая 1932 года Постановлением СНК РСФСР № 510 Печорско-Ылычский заповедник был включён в список научно-исследовательских учреждений РСФСР. 10 февраля 1935 года Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР он был утверждён как полный заповедник общегосударственного значения[3].

В 1933 году был разработан первый организационный план заповедника, включавший штатное расписание и смету расходов на строительство и оборудование. Фактическое функционирование началось в 1934 году с частичным заполнением штата, началом охраны территории и первыми научными исследованиями, проводимыми силами заповедника и Ботанического Института Академии наук. Полное укомплектование штата лесного и научного отделов произошло к 1937 году. Изначально управление заповедника располагалось в селе Усть-Илыч, но в 1935 году было перенесено в посёлок Якша, где находится и по сей день[3].

В 1950 году, в ходе первой реорганизации отечественной заповедной системы, Печоро-Илычский заповедник, как и многие другие, оказался под угрозой ликвидации. Его удалось сохранить благодаря усилиям учёных, особенно профессора Веры Александровны Варсанофьевой. Однако охраняемая площадь была значительно сокращена — до 93 тысяч гектар (Постановление СМ СССР № 3192 от 29 августа 1951 году). Из заповедной зоны были исключён весь горный ландшафтный район и большая часть равнинной территории. Заповедник был разделён на два участка: один площадью 6 тысяч гектар вокруг посёлок Якша, второй — вдоль верховьев Печоры с выходом на Илыч по долинам рек Большого Шежима и Шежимъю. В 1959 году по инициативе научного сообщества и при поддержке региональных властей территория заповедника была вновь расширена (Распоряжение СМ РСФСР от 14 января 1959 года № 164-Р). С тех пор границы заповедника остаются неизменными[3].

15 февраля 1985 года решением Бюро МКС МАБ Печоро-Илычскому заповеднику был присвоен статус биосферного резервата ЮНЕСКО. 15 декабря 1995 года на заседании Бюро Комитета Всемирного Наследия территория «Девственные леса Коми», включающая Печоро-Илычский заповедник и национальный парк Югыд-ВА, а также их буферные и охранные зоны, была внесена в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО[7].

Флора и фауна[править]

Территория заповедника характеризуется выраженной сменой ландшафтов в направлении с запада на восток. Прилегающие к Печоре низменности, где доминируют сосновые леса и болотные экосистемы, плавно трансформируются в предгорные зоны с преобладанием темнохвойных древостоев. По мере продвижения на восток наблюдается переход к обширным массивам горных темнохвойных лесов, достигающих высотных отметок 600 м над уровнем моря. Выше по склонам происходит последовательная смена растительных формаций: криволесье сменяется альпийскими луговыми сообществами и горно-тундровыми ландшафтами. Завершающим элементом этого природного континуума выступают гольцовые зоны Северного Урала, характеризующиеся специфической высокогорной растительностью[8].

Лесные экосистемы заповедника отличаются высоким разнообразием, обусловленным особенностями почв, рельефа и географического положения. В сосновых борах верхний ярус часто формирует лиственница сибирская, а по мере приближения к Уральскому хребту увеличивается доля кедра. Широко представлены лиственные породы, включая обширные берёзовые рощи. Флора сфагновых болот характеризуется наличием клюквы, голубики и морошки, в то время как прибрежные зоны изобилуют чёрной и красной смородиной, малиной и шиповником. Пойменные луга отличаются высокорослыми сообществами вейника, лисохвоста, таволги вязолистной и других гигрофитов. Общий состав флоры сосудистых растений насчитывает 659 видов, относящихся к 228 родам и 87 семействам[8].

Фауна заповедника типична для северной тайги и включает 49 видов млекопитающих, 230 видов птиц, один вид пресмыкающихся (живородящая ящерица), четыре вида земноводных (в том числе сибирский углозуб и травяная лягушка), 17 видов рыб и один вид круглоротых (сибирская минога). К доминирующим видам относятся бобр, белка, заяц-беляк, бурый медведь, лесная куница, росомаха, выдра, горностай, ласка и лось, совершающий значительные сезонные миграции. Лесные массивы заповедника служат домом для многочисленных представителей семейства тетеревиных — рябчика, тетерева и глухаря. Среди гнездящихся водоплавающих птиц отмечены гусь-гуменник, большой крохаль, свиязь и чирок-трескунок. Зимой в заповеднике можно наблюдать оседлых птиц — клестов, кукш, синиц и дятлов. Особую ценность представляют такие виды рыб, как сёмга, заходящая в водоёмы заповедника на нерест, таймень (в реке Илыч) и хариус[8].

Лосеферма[править]

Уникальной особенностью Печоро-Илычского заповедника является функционирующая на его территории первая в мире экспериментальная ферма по одомашниванию лосей. Концепция этого проекта была сформулирована в 1930-х годах профессором Пётр Александрович Мантейфелем[9].

Практики одомашнивания лосей уходят корнями в глубокую древность. Археологические артефакты Сибирского региона, включая петроглифы, демонстрируют взаимодействие человека с этими животными ещё в эпоху неолита. Наскальные изображения фиксируют разнообразные аспекты антропогенного использования лосей: их выпас, управление с помощью поводьев, применение в качестве тягловой силы для саней, верховой езды и содержание в загонах. В более поздние исторические эпохи ханты эксплуатировали лосей для транспортировки грузов на санях, а якуты — в качестве ездовых животных. Документально подтверждено, что в XVII веке в скандинавских странах лоси, запряжённые в сани, использовались для почтовых коммуникаций[9].

В период СССР интерес к лосям был преимущественно обусловлен его потенциалом как вьючного животного, способного преодолевать труднодоступные таёжные ландшафты. Несмотря на то, что с развитием снегоходной техники эта потребность утратила актуальность, научные изыскания, проводимые на экспериментальной ферме, принесли значительные результаты. Они существенно расширили знания о физиологии, экологии и этологии этих крупных представителей отряда Artiodactyla, а также позволили аккумулировать ценный опыт по их содержанию в условиях контролируемой среды. К завершению 1980-х годов популяция фермы насчитывала несколько десятков особей. Продолжающиеся исследования по доместикации Alces alces остаются одним из приоритетных научных направлений деятельности заповедника[9].

Медвежья пещера[править]

Медвежья пещера — уникальный природно-археологический объект, расположенный в Троицко-Печорском районе Республики Коми. Этот памятник находится на территории Печоро-Илычского государственного заповедника, в 200 метрах от устья лога Иорданского, в скальном массиве его правого борта, на расстоянии 500 метров к северу от современного русла реки Печора. Вход в пещеру, имеющий форму величественной арки шириной 12 метров и высотой 3 метра, расположен на высоте 40 метров над уровнем Печоры (22-24 метра над дном лога)[10].

Данный археологический объект был выявлен в результате научных изысканий, проведённых Борисом Исааковичем Гуслицером и Вячеславом Ильичом Канивцем в 1960 году. На глубине 200—250 см исследователи идентифицировали культурный слой, соответствующий верхнепалеолитической эпохе, с предполагаемым возрастом около 30 тысяч лет. В процессе археологических работ было извлечено приблизительно 1500 артефактов литического и остеологического происхождения. Кремнёвый комплекс, обнаруженный в Медвежьей пещере, демонстрирует типологическое сходство с индустриями других верхнепалеолитических памятников Уральского региона, в частности, со стоянкой имени Талицкого и гротом Столбовой[10].

Пещера также представляет значительный палеонтологический интерес. В её отложениях обнаружены многочисленные остатки плейстоценовой фауны, включая кости бурого медведя, северного оленя, мамонта, шерстистого носорога, тигрольва, овцебыка, зубра, лося, лошади, песца, волка, зайца и копытного лемминга. Особо примечательны многочисленные находки сброшенных рогов северного оленя, свидетельствующие о важной роли этого вида в экосистеме того периода[10].

См. также[править]

Примечания[править]

- ↑ Печоро-Илычский биосферный заповедник. Ураловед (2016-01-19). Проверено 17 ноября 2024.

- ↑ Природа парка. Югыр Ва. Проверено 17 ноября 2024.

- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 История заповедника. pechora-reserve.ru. Проверено 18 ноября 2024.

- ↑ Лоскутова, Олеся Первый заповедник России должен был появиться на Северном Урале. хранителиродины.рф. Проверено 18 ноября 2024.

- ↑ 5,0 5,1 Проект «Леса высокой природоохранной ценности». Серебряная тайга. Проверено 18 ноября 2024.

- ↑ Печоро-Илычский заповедник. Заповедник создан в 1930 году в Коми АССР. Русское обозрение (2018-02-02). Проверено 18 ноября 2024.

- ↑ Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник. Минприроды России. Проверено 18 ноября 2024.

- ↑ 8,0 8,1 8,2 Печоро-Илычский биосферный заповедник. uraloved.ru. Проверено 18 ноября 2024.

- ↑ 9,0 9,1 9,2 Уникальное место на территории Печоро-Илычскогозаповедника. tourism.rkomi.ru. Проверено 17 ноября 2024.

- ↑ 10,0 10,1 10,2 Медвежья пещера. tripmir.com. Проверено 18 ноября 2024.

| Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Знание.Вики» («znanierussia.ru») под названием «Печоро-Илычский заповедник», расположенная по следующим адресам:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Знание.Вики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |

|---|