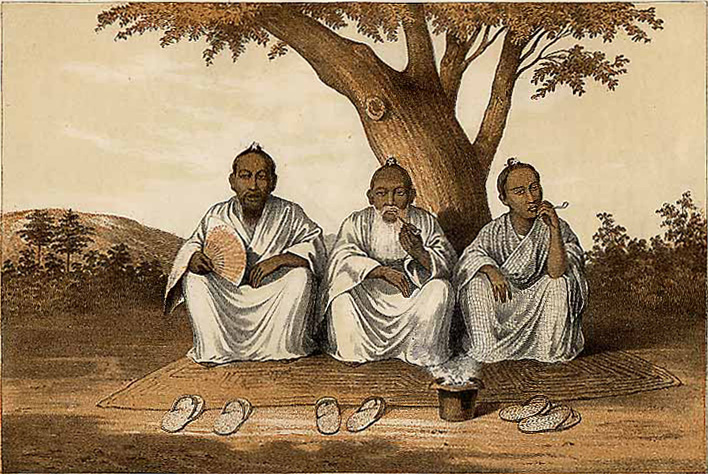

Рюкюсцы

Рюкюсцы (яп. 琉球民族) — общее название уроженцев островов Рюкю. В Японии они считаются субэтнической группой японцев. Общая численность составляет около 1 миллиона человек.

Происхождение[править]

Первые люди появились на островах Рюкю около 20 000 — 30 000 лет назад. В эпоху дзёмон местная культура находилась под сильным влиянием более северных Японских островов, но имела значительные особенности, которые расширялись по пути на юг[1]. Археологи предполагают, что в эпоху неолита население юга Рюкю было австронезийским[2], что впоследствии повлияло на формирование языковых и культурных различий между рюкюсцами. Однако генетические исследования показывают, что рюкюсцы имеют то же происхождение, что и другие потомки эпохи дзёмон[3][4] — айны и японцы.

История[править]

Первые государственные образования были сформированы на островах Рюкю в средние века. В 1429 году было образовано единое монархическое государство с центром на Окинаве[5]. Оно стало крупным центром судоходства и торговли в Восточной Азии, что способствовало расширению культурных связей. Рюкюйские монархи признали зависимость от Империи Мин. В конце XIV века император Чжу Юаньчжан отправил в Рюкю 36 китайских деятелей вместе со своими семьями. Они способствовали внедрению китайской науки, права и обычаев.

К концу XVI века из-за конкуренции с португальцами, пиратства и политики Китая по ограничению внешних связей государство Рюкю находилось в кризисе. Этим воспользовался японский даймё Тоётоми Хидэёси, который потребовал дань с островитян[6]. В 1609 году государство Рюкю перешло под японское правление Сацума, хотя оно продолжало сохранять автономию и формальное подчинение императору Китая[7].

В 1872 году Япония фактически аннексировала Рюкю. В 1879 году произошло полное включение Рюкю в состав Японии, которая целенаправленно проводила политику ассимиляции местного населения.

После Второй мировой войны в Рюкю возникло политическое движение против американских военных баз, из которого возникло движение за независимость. В 1970 году была образована Партия независимости Рюкю[8].

Особенности культуры[править]

Материальная культура[править]

Основным видом экономической деятельности жителей Рюкю уже давно является сельское хозяйство. Преобладало интенсивное сельское хозяйство. Земля обрабатывалась вручную с тяжелой мотыгой. Такие методы, как сезонное чередование культур, мелиорация, высокие гребни и т. д. были широко распространены. Рис, фрукты и овощи, конопля и хлопок выращивались в качестве технических культур. Остров Исигаки до сих пор славится рекордными урожаями риса. Мужчины занимались ткачеством. Жители острова Кумедима уже давно практикуют производство высококачественного шелка. Животноводство, лесное хозяйство и рыболовство носили дополнительный характер, но с конца XIX века роль рыбалки возросла.

Всего населено 110 островов архипелага. Основной территориальной единицей является сима — остров или деревня. После 1724 года, когда дворянским семьям разрешили селиться в сельской местности, появились небольшие феодальные поселения яадуи. Обычное жилище представляет собой каркас, накрытый тяжелой кровлей, часто с деревянными колоннами. В позднем средневековье началось строительство укрепленных резиденций феодалов гусуку. В 2000 году участки гусуку были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Архитекторы Окинавы разработали несколько типов каменных стен.

До сегодняшнего дня сохранилась традиционная одежда русо из конопляных тканей. Носится во время праздников.

Кухня Рюкю известна своими блюдами из рыбы, овощей и фруктов. Обычай готовить свинину пришел из Китая. Более того, островитяне используют все части свиньи. Они объясняют свое долголетие тем, что едят здоровую и полезную пищу. Авамори — популярный рисовый алкогольный напиток.

Общество[править]

Рюкюcцы имеют сложную традиционную социальную систему[9]. Уже в средневековых китайских письменных памятниках упоминались островные лидеры аджи, которые позже сформировали верхний слой населения юкачу. Крестьяне и купцы входили в низшие слои простого народа хакусаа. Обе социальные группы развивались раздельно и не вступали в совместные браки.

В XVIII веке правительство поощряло эндогамию и запрещало браки за пределами деревни или острова. В результате существуют две системы родства, характерные для юкачу и хакусаа. Благородные круги придерживались жесткой патрилинейной системы мунчуу, которая ограничивала выбор партнеров по браку определенными семьями. Считалось, что нарушение мунчуу приводит к болезням потомства. Семейная система хакусаа называлась уди. Она предусматривала существенную разницу в социальном статусе членов одной семьи и всего рода. Браку предшествовали помолвка убукуи и выкуп за невесту. Из-за нехватки средств свадьбы часто откладывались на неопределенное время, хотя супруги уже жили вместе. Земля передавалась по мужской линии, большая часть которой переходила старшему сыну.

Хотя реформы Мэйдзи стимулировали разрушение феодальной собственности и, наряду с этим, старое разделение на юкачу и хакусаа, рюкюсцы долго придерживались старых традиций. Во многом это связано с дискриминацией со стороны японцев.

Художественная культура и спорт[править]

За время существования государства Рюкю сформировалось театральное искусство, в которое вошли пение, танцы, диалоги и музыкальное сопровождение. Современные танцы делятся на четыре стиля: классический котен-буё, смешанный зо-удуй, личный сасаку-буё и народный минзоку-буё[10]. Самый известный стиль народной песни — юнта с юга Рюкю. Его особенностью является чередование стихов с мужским и женским хорами.

На Окинаве и других островах распространены различные виды соревнований, в том числе гонки на легких лодках, бои быков, боевые искусства. Рюкю считается родиной карате[11].

Религия[править]

В XIII веке высшие круги Рюкю приняли буддизм. Эта религия позже стала официальной и была поддержана местными монархами[12]. Наряду с этим продолжали существовать традиционные верования, основанные на почитании духовных существ ками. Высшие ками фактически выполняли функцию богов, но были ками определенных мест, природных объектов, профессиональных духов. Чтобы почтить их, создавались священные рощи. В каждой семье организовались ритуалы в честь исконных духов футуки. Даже у людей может быть свой собственный ками, который объясняет сверхъестественные способности некоторых из них. Функцию священников выполняли женщины, обычно жены старших родственников или членов общины. Были мужчины-маги и гадалки.

Источники[править]

- ↑ 琉球弧の考古学 -南西諸島におけるヒト・モノの交流史-

- ↑ Mark J. Hudson, ‘Austronesian’ and ‘Jo¯mon’ identities in the Neolithic of the Ryukyu Islands

- ↑ Ryukyuan, Ainu People Genetically Similar Read more from Asian Scientist Magazine at: http://www.asianscientist.com/2012/12/in-the-lab/ryukyuan-ainu-people-genetically-similar-2012/

- ↑ Genetic DNA of Okinawan people similar to people in the main islands of Japan

- ↑ Kingdom of Ryukyu

- ↑ Relations between Toyotomi Hideyoshi, the Shimazu Clan and the Ryukyu Kingdom

- ↑ THE FORGOTTEN DYNASTY OF THE RYUKYU ISLANDS

- ↑ Ryukyu pro-independence group quietly gathering momentum

- ↑ Ryukyuans Facts, information, pictures

- ↑ The art of Okinawan dance

- ↑ HISTORY OF OKINAWA KARATE

- ↑ Ancestral Worship & Buddhism in Okinawa, Japan