Стрельцы

| Стрелецкое войско | |

|---|---|

Московские стрельцы. Зал «Алексей Михайлович» в «Стрелецких палатах» | |

| Годы |

1550–1713 гг.[1] |

| Страна | |

| Тип |

Пехота, Конная пехота |

| Войны |

Смоленская война • Северная война • Ливонская война • Русско-польская война 1654—1667 годов • Русско-турецкая война 1672—1681 годов • Крымские походы В. В. Голицына • Азовские походы • Северная война |

| Сражения |

Взятие Казани • Битва при Молодях • Битва при Добрыничах • Оборона Могилева • Оборона Витебска • Штурм Динабурга • Осада Риги (1656) • «Щекавчищина» • Битва при с. Верки • Штурм и осада Конотопа • Битва под Полонкой • Битва на р. Бася при с. Губарево • Битва на р. Суя Первая и вторая Чигиринские кампании • Битва под Нарвой • Битва при Эрестфере • Битва при Гуммельсгофе • Битва под Салатами • Битва при Якобштадте • Битва при Фрауштадте • Битва под Клецком • Битва при Фрауштадте • Битва при Опошне[2] • Битва под Полтавой[3] |

| Покровитель |

Святой Георгий Победоносец |

| Преемник |

Гарнизонные войска, солдатские полки |

Из постоянной экспозиции «Московские стрельцы». Зал «Иван Грозный» в «Стрелецких палатах» Музея военной истории Российского военно-исторического общества

Иван Яковлевич Билибин, 1900 г.

Стрельцы (англ. Streltsy, ед. ч. стреле́ц) — постоянная пехота и конница войска Русского государства.

Общая информация[править]

Являлись самым значительным по численности и силе разрядом служилых людей «по прибору»[4]

Сформированы в начале XVI века из людей различного класса, преимущественно свободных от государственного тягла[5].

Стрелецкие формирования — элита русского войска. На протяжении нескольких веков, включая царствование Петра I они сохраняли высокую боеспособность. Стрелецкие сотни, а затем полки, оснащённые передовым вооружением и униформой, достойно держали удар неприятельских сил, покрыв себя славой героев[1]. Например, участие московских стрельцов в Северной войне: подвиг Ренцелева (Саксонского) полка (битва при Фрауштадте) и беспримерный переход из Саксонии в Польшу без снабжения и боеприпасов по вражеской территории; стойкость Ямбургского полка при обороне полтавских редутов[1].

Стрельцы, в отличие от европейских мушкетёров, могли вести огневой бой (из укреплений) и биться холодным оружием (в рукопашной схватке), обладали большой самостоятельностью при принятии оперативных решений во время сражений и в разведке. Успешно применяли знания военного дела, например, умело использовали на поле боя укрытия на местности, в том числе рукотворные[6][7], вели активную контрбатарейную и противоминную борьбу[1].

Первые наборы стрельцов велись из «вольных охочих людей», которые привлекались на постоянную, позже пожизненную службу, ставшей наследственной: дети и родственники стрельцов также пополняли войско[8][9][10]. Отставные стрельцы, а также жены и дети убитых и попавших в плен продолжали жить в стрелецких слободах[11].

История[править]

Слово «стрелец» в древности обозначало стрелка, охотника, лесника и т.д.[12][1].

Предшественниками стрельцов Н. М. Карамзин считает пищальников[4], которые появились на Руси в конце XV века — начале XVI века как пехота с огнестрельным оружием. Известны упоминания в Переписных книгах по Новгородским пригородам 1500 г. местных и в начале 1510 года — казённых пищальников[10]. После середины XVI века пищальники в источниках уже не упоминаются[13].

В описании начала XVI столетия[10] обороны Нижнего Новгорода в 1505 году, сказано о пленных литовцев (литвинах) — «огненных стрельцах» в составе русской рати[14].

- Хронология

- 1545 — По указу Ивана IV формируется личная охрана царя, которая была названа стрельцами и часть из которых затем была отправлена в войска[15].

- 1550, лето — Иван Грозный учредил (в лето 7058 г. от Сотворения Мира) выборных стрельцов[16] (дали начало Стремянному приказу[17]):

ц-сл. Того же лета учинил у себя Царь и Великий князь Иван Васильевич всея Руси выборных стрельцов и с пищалей 3000 человек, а велел им жити в Воробьевской слободе, а головы у них учинил детей боярских.

- 1655, весна — Переформирование Московского стрелецкого корпуса в результате потерь в компании 1654 года и эпидемии чумы[1];

- 1639 — Первые известные упоминания о введении для приборных людей ученья «ратному строенью»[1].

- 1667–1680 — В результате Тринадцатилетней и Русско-шведской войн произошло вливание в стрелецкий строй ветеранов солдатских полков «нового строя»; солдаты переходили из податного сословия в служилых людей «по прибору»[1];

- 1662 — Защита стрельцами царской семьи во время Медного бунта[1];

- 1667–1671 — Участие в подавлении восстания Степана Разина и в контрпартизанской войне. Приказы, входившие в состав гарнизона Астрахани, не сложили оружие и были истреблены, как и московские стрельцы из гарнизона Царицына. Оборону московских стрельцов Симбирска повстанцы не смогли сломить[1];

- 1682 — Военно-экономическая реформа В.В. Голицына: из-за экономии средств в русской пехоте унифицировали чины и звания, что привело к понижению статуса московских стрельцов, вместо того, чтобы поднять солдат «нового строя» до уровня стрельцов: стрелецкие приказы были переименованы в общевойсковые полки. Неудачная реформа во время смуты привела к восстанию в ходе которого стрельцов использовали правящие группировки для придворной борьбы между Софьей и Петром. В результате подавления восстания самые активные московские полки были переведены в центры военных разрядов (округов), таких как Новгород, Белгород, Казань[1].

- 1687, 1689 — Участие стрельцов в Крымских походах В. В. Голицына[1].

- 1698 — Восстание четырех полков Московского корпуса[1]. Петр I предоставляет солдатам часть стрелецких привилегий – униформу, налоговые льготы и др.[1].

- 1695–1721 — Интеграция стрельцов в новую армию во время Азовских походов и Северной войны[1].

Структура[править]

С 1550 года выборные стрельцы, очевидно набирались из пищальников, формируя 500 отряды — статьи с сотенным традиционным делением[10], первоначально было шесть статей[18]. Позже статьи переименовали в приказы, а с 1682 года — в полки, во главе которых стояли головы (полковники, подчинялись местному воеводе[19]), во главе сотен — сотники (подполковники), полусотен — пятидесятники (капитаны); десятков — десятники[20]. В начале царствования Михаила Фёдоровича в Москве было 12 стрелецких приказов, в царствование Алексея Михайловича их число достигло 20 приказов. Такое деление просуществовало до второй половины XVII века[18]. В XVII веке известно лишь несколько стрелецких приказов, которые устроены по образцу конных полков[21].

После 1655 года негласное деление на приказы[1]:

- «Первого десятка» или «тысячные» — направлялись в действующее войско или в состав гарнизонов крупных приграничных городов; Белгород, Киев.

- «Второго десятка» или «семисотные»/«пятисотные» — несли службу, аналогичную внутренним войскам МВД: несли не только караульную службу (по стенам, башням, у городских ворот, у правительственных учреждений), но и должны были являться на пожары[18], являться в уезды за нетчиками, на селитренные промыслы, сопровождать послов, исполнять судебные приговоры[22].

Можно выделить следующие типы[8]:

- московские и выборные стрельцы (элитные внесословные части[1], охрана царя[23]);

- стремянные (конные)[20];

- городовые[20];

- служилые люди, имеющие «технические» должности[24]:

- знаменосцы;

- писари;

- лекари;

Административно-военными и судебными делами стрелецкого войска занимался Стрелецкий приказ, известный с 1571 года[25]. Несколько стрелецких полков Пётр I сформировал вновь во время ведения Северной войны[18].

Боеспособность[править]

Боеспособность московских стрельцов складывалась из морально-этических и профессиональных критериев[1]:

- Морально-этические

- верность присяге вне обстоятельств:

- готовность выполнить любой приказ царя и командиров, даже самый необычный или невозможный;

- не отступать, не бежать с поля боя, не уходить со службы;

- не сдаваться в плен добровольно, по собственному желанию.

- стойкость во время боя:

- держать боевые порядки свои и солдат;

- идти в атаку в первых рядах, сметать противника единым натиском;

- стоять на смерть в обороне и останавливать панику или бегство;

- дисциплина;

- служба прежде личной выгоды:

- ограничивать себя в предпринимательской деятельности (необязательный, при выполнении первых критериев);

- высокий уровень сохранения физической подготовки и здоровья;

- не зачислять иноземцев в первом поколении и иноверцев (к 1700 г. это уже не соблюдалось).

- Профессиональные

- умение быстро и метко стрелять;

- знание пехотной тактики, своего места в строю и обязанностей на поле боя («солдатский бой заобычай»);

- стойкая стрельба — выдержка и способность подпустить противника на близкую дистанцию (кинжального огня).

В 1605 году в битве под Добрыничами русское войско развило и усовершенствовало линейную тактику, которая позволяла вести огонь из максимального количества ружей, в Западной Европе линейные боевые порядки появились позже, во время Тридцатилетней войны[26]. В конце XVII в. в русской пехоте появилось «Учение хитрости ратного строя пехотных людей» — переводной устав[1].

Вооружение[править]

Иван Яковлевич Билибин Из серии в 8 открыток, выполненных по эскизам его костюмов к опере «Борис Годунов»

Вооружение стрельцов было разнообразно и соответствовало современному оснащению армии. Например, стрелецкий сотник мог носить саадак, саблю, панцирь[17]. Оружие приобреталось казной[8]. Во второй половине XVI века и до конца XVII века в состав пехотного вооружения входили: самопал в руке, бердыш на спине, меч (сабля) сбоку, белая перевязь с «зарядцами» и другими принадлежностями на груди (банделир или лядунка)[10][17]. Часть оружия служила и знаками отличия: протазан — у сотников (капитанов), чекан (булава) и топор — у голов и полуголов[17].

В полевых сражениях стрельцов сопровождала передвижная крепость с двойными деревянными стенами, установленными на колёсах или санях — «гуляй-город»[10].

Ружья[править]

До середины XVII века у стрельцов в на вооружении стояли ружья или самопалы калибра 12-20 мм, преимущественно, русских мастеров. Ружьё состояло из кованного гранёного ствола длинной 0,8-1,2 м, берёзового или клинового приклада с ложем, фитильного замка для воспламенения заряда — «жагры» русской или иностранной работы. С начала XVII века стали применять ударно-кремниевый замок русского или карельского типа. С 1640-х годов огнестрельное оружие («немецкие» мушкеты) стали ввозить из-за границы в значительных количествах, но их использовали с неохотой[17]. Для стрельбы использовали подсошек-«форкет», использование бердыша для этой цели документы пока не подтверждают[1].

В 40–60-х гг. XVII века на вооружении русской пехоты стоял голландский мушкет[1].

С 1670-х по конец 1690 годов карабины использовались при парадной форме Стремянного полка и у выборных стрельцов других московских полков[17].

Бердыш[править]

Размеры размеры и вес бердышей («полумесяцев») в действительности были небольшими, в отличии от сложившегося стереотипа: 0,3 — 1 м длину и 0,6-0,8 — 1,5 кг (без древка)[1]. В 1660 году в каждом стрелецком приказе все стрельцы снабжались мушкетами, бердышами вооружались двести человек, остальные — шпагами и пиками[1][17]. Длина древка регламентировалась: согласно указу 1656 года оно должно было быть в два аршина (142 см) с железными «копейцами», чтобы можно было воткнуть бердыш в землю[17].

Сабли, шпаги, пики[править]

С XVI века в качестве холодного оружия у стрельцов были сабли, а с конца 1640-х годов появились шпаги, большинстве своём заграничные. После 1660 года, когда мода прошла, шпаги вновь заменили саблями[17].

Согласно царскому указу боярина В.Б. Шереметьева 1660 года, стрельцам, солдатам и драгунам надлежало иметь шпаги, а вместо бердышей короткие пики «с копейцы на обоих концах»[1][17]. Также были и полупики[1]. Во второй половине XVII века происходит полный отказ от шпаги и сабли в пользу полупики и бердыша, значительно превосходившего их по боевым качествам[1].

Ручные гранаты[править]

В 1677 году, при осаде турками Чигирина, московские стрельцы среди прочего вооружения использовали ручные гранаты[1].

Пушки[править]

Во время Второй Чигиринской кампании, в сражении за Стрельникову гору стрельцы использовали переносные заграждения – «рогатки» (составлялись из полупик) и приказные пушки[1].

- Вооружение стрельцов

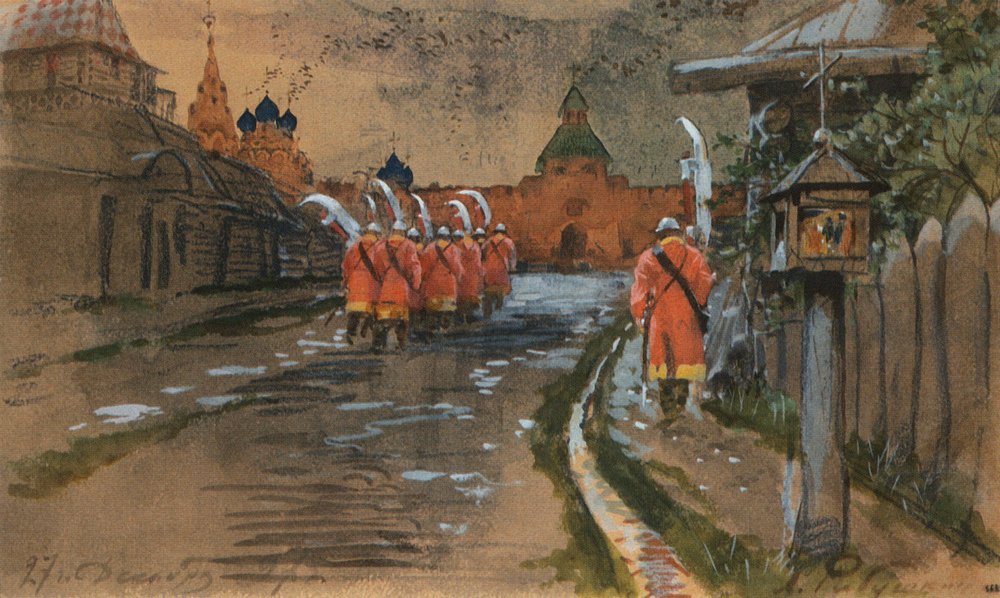

«В стрелецкой слободе»

Сергей Васильевич Иванов, 1908 г.«Стрельцы».

Виктор Михайлович Васнецов, 1918 г.«Стрелецкий дозор у Ильинских ворот в старой Москве».

Рябушкин Андрей Петрович, 1897 г.

Жалование[править]

Аполлинарий Михайлович Васнецов. 1897. Эскиз декораций к опере М.П. Мусоргского «Хованщина».

В 1550 году царь «жалованье стрельцом велел давати по четыре рубли на год»[16]. Стрельцы князя Ивана Мстиславского в Венёве получали в год: денег по рублю и меньше, соли по пуду, ржи по 8 четей, овса по 10 четей[4]. Стрельцам ежегодно выдавали материю или готовое «служилое платье», а городовым — раз в 3—4 года[17].

Выборные стрельцы заселялись в отдельные слободы (двор и приусадебный участок[27]) и получали постоянное жалование[18]. Городовые стрельцы размещались в приграничные гарнизоны (от 20 до 1000 человек) и получали денежное, хлебное и земельное жалование (земельные наделы), разрешались торговля и ремёсла[28][18]. Также получали подводы и подъёмные деньги[19]. Конные стрельцы (например, астраханские) снабжались казёнными лошадьми или получали деньги на их покупку[26].

Униформа[править]

Служилые платья — кафтаны имели богатую расцветку в зависимости от приказа (полка), в отличие от раннего однообразия, которое переросло в заблуждение о том, что единственный цвет униформы стрельцов — красный[1]. По свидетельству англичанина Дж. Горсея в 1583 году, в комплект «обмундировки» Стремянного приказа входили предметы разных цветов, например, красный кафтан с жёлтым подбоем, голубые шапки, кушаки или зипуны. Материал — бархат, шелк, стамед (шерстяная ткань диагонального переплетения)[17]. Стрелецкий сотник мог носить однорядку, ферези и кафтан; стрелецкие головы и полуголовы (подполковники) — ферези и чюги золотные и бархатные[17].

По мере увеличения количества приказов, росло и количество цветов служилого платья[29][17][1]:

| № | Цвет кафтанов | Численность | Ясак (боевой клич) | Расположение слободы | Стрелецкий приказ/полк[30] | Голова (полковник) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| в т.ч. согласно «Белокуровскому списку»[31] | ||||||

| 01 | Червчатый | 1400 | «Кречет» | Около Кремля | 1-й (Стремянной) | Яков Соловцов (вторая половина 1650-х — 1670), Юрий Петрович Лутохин (1670)[10] |

| 02 | Белый | 1000 | «Махай» | Около Кремля, за Арбатскими воротами | 2-й | Иван Федорович Полтев «Беляй» (1669—1679)[10] |

| 03 | Светло-зелёный | 1000 | «Промышляй» | На Покровке | 3-й | Артемон Матвеев, Василий Борисович Бухвостов (ноябрь 1670)[10] |

| 04 | Малиновый | 1000 | «Мурат» | На Хохловке | 4-й | Фёдор Иванович Головленков (середина 1660-х — 1675)[10] |

| 05 | Мясной | 1000 | «Шибай» | За Смоленскими воротами | 5-й | Фёдор Васильевич Александров (1657—1678)[10] |

| 06 | Луковый[32] | 1000 | «Сокол» | За Покровскими воротами | 6-й | Богдан Климентьевич Пыжов (1668—1682)[10] |

| 07 | Серогорячий[33] | 1000 | «Дерзай» | За Покровскими воротами; в Заяузье | 7-й | Никифор (Микифор) Иванович Колобов (1661—1674)[34][10] |

| 08 | Темно-зеленый | 1000 | ? | За Покровскими воротами | Василий Лаврентьевич Пушечников (1682)[10] | |

| 09 | Лимонный[32] | 1000 | «Выбран» | У Яузских ворот | [35] | Тимофей Матвеевич Полтев (ок 1657 — не ранее 1676) |

| 10 | Синий | 1000 | ? | В Ордынке | Иван Васильевич Жидовинов (конец 1660 — ум. 1680)[10] | |

| 11 | Багровый | 1000 | ? | В Замоскворечье | Андрей Виригин | |

| 12 | Голубой | 1000 | ? | За Яузой | Пётр Аврамович Лопухин Меньшой (1667—1677)[10] | |

| 13 | Светло-лазоревый | 1000 | ? | У Сретенских ворот | Фёдор (Стефан) Иванович Янов (начало 1670-х)[10] | |

| 14 | Вишнёвый | 700 | ? | У Сретенских ворот | Григорий Власьевич Остафьев (1660 — не ранее 1671)[10] | |

| 15 | Яринный[36] | 700 | «Помогай» | У Серпуховских ворот | Ермолай Михайлович Баскаков (1665 — нач. 1671)[10] | |

| 16 | Бруснишный | 700 | «Совет» | У Никитских ворот Белого кремля | Юрий Петрович Лутохин (1666 — лето 1670)[10] | |

| 17 | Гвоздишный | 700 | «Лебедь» | У Тверских ворот | Семён Матвеевич Челюсткин (1665 — ок. 1680)[10] | |

| 18 | Красно-малиновый | 700 | «Любые» | У Смоленских ворот | 18-й | Василий (Дмитрий) Иванович Лаговчин[34] |

| 19 | Осиновый[37] | 700 | «Летай» | ? | Матвей Никифорович Спиридонов (1656 — начало 1670-х)[10] | |

| 20 | Коричный | 700 | «Бир» (?) | В Хамовниках | Фёдор Нарышкин | |

| 21 | Кропивный | 700 | «Готов» | У Калужских ворот | Василий Борисович Бухвостов (вторая половина 1660-х — ноябрь 1670)[10] | |

| 22 | Темно-коричневый | 700 | «?» | у проломных Коломенских ворот Земляного города | Кузьма Григорьевич Хомутов, Лука Иванович Грамотин (1667)[10] | |

| 23 | Песочный[32] | 900 | «Бушуй» | За Никитскими воротами | 23-й | Афанасий Иванович Левшин (1658)[10] |

| 24 | Алый | 700 | «?» | За Никитскими воротами | Семён Афанасьевич Кузьмин (1670—1671)[10] | |

| 25 | Темно-зелёный | 700 | «Ратуй» | За Никитскими воротами | ||

| 26 | Вишнёвый | 600 | «?» | На Ямах | ||

О знамёнах[править]

Четырёхугольные стрелецкие знамёна отражали структуру войска и строились по общему образцу[18]. Сотенные знамёна представляли собой полотнище, которое составлялось из средника, обрамлялось широкой каймой. На средник, как правило, накладывался четырёхконечный крест, деливший его на четверти — четыре равные части. При этом, в верхнюю левую часть вшивали восьмиконечный Голгофский крест (с подножием), а вокруг него располагали звёзды. Число звёзд обозначало номер сотни[18]. Знамёна были цветов, которые соответствовали расцветке полковой одежды[18]. В конных частях знамёна отличались меньшим размером[18].

Часто материалом для русских знамён XVII века служила камка — узорчатая шёлковая ткань, которую привозили из Китая и тафта[18]. Принято считать, что знамёна из шёлковой ткани выполняли для московских стрельцов[18]. Кованное железное навершие выполняли копьевидным, нередко с прорезным восьмиконечным крестом или гладкое, покрывалось краской[18].

Известные личности[править]

Наиболее заметными личностями среди первых стрелецких начальников можно отметить[39]:

- Иван Семёнович Черемисинов — военачальник и дипломат, думный дворянин.

- Матвей Иванович Ржевский — дьяк, наместник.

В правление Ивана IV:

- Роман Васильевич Алферьев — сын боярский и голова, затем опричный воевода, печатник (1570), думный дворянин (1572).

- Григорий Иванович Кафтырев — стрелецкий голова.

- Андрей Фёдорович Кашкаров — стрелецкий голова.

- Васюк Михайлович и его брат Роман Михайлович Пивовы — стрелецкие головы.

В искусстве[править]

Народная память сохранила сказы, пословицы и поговорки о стрельцах — добрых молодцах, об их удали, смекалке и предприимчивости[1]:

- «В стрельцы добрая ставка, да выставка лихая»,

- «Стрелец стреляет, да о мошне не забывает» (о прибыли в своём хозяйстве),

- «Стрелец стрельца видит издалека» и др.

- В произведениях

- «Повесть о Савве Грудцыне» — первое известное литературное упоминание московских стрельцов[1]

- «Стрельцы», трагедия — царевна Наталья, 1716, текст не сохранился, был показ в театре царевны[1].

- «Стрельцы», роман — Константин Масальский, середина XIX в. О московских стрельцах как противниках молодого Петра (по чужому указу) и как о его соратниках и помощниках[1];

- «Хованщина», либретто оперы — М. П. Мусоргский, 1682—1689 гг. Начало негативной оценки деятельности стрельцов по воле не вникавших в историю авторов[1].

- «Утро стрелецкой казни», картина — В. И. Суриков, 1881 год. Усилило негативную оценку стрельцов, как бунтовщиков[1]. Автора, вероятно, не заинтересовали факты доблестной службы стрелецких полков Петра I.

- «Петр Первый», роман — А. Н. Толстой, 1934—1943 гг. Закрепление негативного отношения к стрельцам на основе мнения С. М. Соловьева[1]

- «Про Федота-стрельца, удалого молодца», шуточная пьеса — Л. А. Филатов, 1987 г. (?). Здесь «стрелец» — «стрелок», «охотник»[1].

- «Алтын-толобас», исторический детективный роман — Б. Акунин — автор достиг вершины в популяризации многих заблуждений о стрельцах, не понимая исторической сути, позволил себе насмехаться, проигнорировав многочисленные современные исторические исследования. Например, в романе почему-то все дворцовые караулы состоят из иноземцев или вымышленных подразделений, тогда как в действительности такую почётную и ответственную службу доверяли только московским стрельцам[1].

Компания по очернению стрельцов для широкой общественности продолжается и не оспаривается публично[1], а писатели продолжают копировать устоявшиеся историографические штампы[1].

- Фильмография

- «Иван Васильевич меняет профессию», комедия — Л. И. Гайдай, 1973 г.

- «Юность Петра», киноэпопея — С. А. Герасимов, 1980 г., по роману «Петр Первый» А. Н. Толстого;

- «В начале славных дел», вторая часть киноэпопеи — С. А. Герасимов, 1980 г., по роману «Петр Первый» А. Н. Толстого;

- «Россия молодая», сериал — И.Я. Гурин, 1981—1982 г.

- «Слуга государев», фильм — Рясков О. С., 2007 г. Выбрана негативная позиция по отношению к московскому стрельцу[1].

- «Крепость. Щитом и мечом», мультфильм — Ф. А. Дмитриев, 2015 г. В картине показаны стрельцы в красных кафтанах, которых не было при обороне Смоленска в 1611 г.[1].

Источники[править]

- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 Писарев А. Е., 2016

- ↑ Московские стрельцы в составе Каргопольского пехотного полка

- ↑ Московские стрельцы в составе Ренцелева, Ямбургского и Каргопольского пехотных полков

- ↑ 4,0 4,1 4,2 Стрельцы. Царская гвардия, 2020, с. 40

- ↑ Ключевский В. О., 1887, с. 82

- ↑ Стрельцы. Царская гвардия, 2020, с. 1

- ↑ Чернов А. В., 1954, с. 52, 86

- ↑ 8,0 8,1 8,2 БРЭ, 2016

- ↑ Чернов А. В., 1954, с. 83

- ↑ 10,00 10,01 10,02 10,03 10,04 10,05 10,06 10,07 10,08 10,09 10,10 10,11 10,12 10,13 10,14 10,15 10,16 10,17 10,18 10,19 10,20 10,21 10,22 10,23 10,24 10,25 Романов М. Ю., 2004

- ↑ Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, 1901

- ↑ Стрела : Стрелок, стрелец // Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / авт.-сост. В. И. Даль. — 2-е изд.. — СПб. : Типография М. О. Вольфа, 1880—1882. — Т. 4. — С. 353.

- ↑ Стрельцы. Царская гвардия, 2020, с. 41

- ↑ Осада Нижнего Новгорода казанскими татарами в 1505 году. Ассоциация «Российское историческое общество». Федеральный историко-документальный просветительский портал. Проверено 26 февраля 2023.

- ↑ Чернов А. В., 1954, с. 47

- ↑ 16,0 16,1 Русский хронограф 1512 года, 1910

- ↑ 17,00 17,01 17,02 17,03 17,04 17,05 17,06 17,07 17,08 17,09 17,10 17,11 17,12 17,13 Летин С. А., 2002

- ↑ 18,00 18,01 18,02 18,03 18,04 18,05 18,06 18,07 18,08 18,09 18,10 18,11 18,12 Голованова М. П., 2019

- ↑ 19,0 19,1 Стрельцы. Царская гвардия, 2020, с. 42

- ↑ 20,0 20,1 20,2 Чернов А. В., 1954, с. 82

- ↑ Чернов А. В., 1954, с. 84—85

- ↑ Чернов А. В., 1954, с. 83—84

- ↑ Чернов А. В., 1954, с. 57

- ↑ Курбатов О. А., 2020

- ↑ Чернов А. В., 1954, с. 86

- ↑ 26,0 26,1 Чернов А. В., 1954, с. 84

- ↑ Чернов А. В., 1954, с. 85

- ↑ Чернов А. В., 1954, с. 85—86

- ↑ РГАДА. Ф. 27. Разряд XXVII. Приказ тайных дел, г. Москва (из фондов Государственного архива Российской империи). Оп. 1. Д. 349. О цветах кафтанов разных стрелецких полков. Времён Царя Алексея Михайловича. Л. 1

- ↑ В росписи московских стрелецких полков

- ↑ Белокуров С. А., 1901

- ↑ 32,0 32,1 32,2 «Жолтое» сукно (?)

- ↑ Цвет самородной серы: светло-желтый.

- ↑ 34,0 34,1 Романов М. Ю., 2017

- ↑ Дата основания приказа — 12 декабря 1633 года.

- ↑ Насыщенно-зеленый цвет; цвет зелёной меди.

- ↑ Бледно-зеленый цвет.

- ↑ Знамя девятой конной стрелецкой сотни, конец XVII в., камка (Китай). ММК (2023). Проверено 28 февраля 2023.

- ↑ Глазьев В. Н., 2013

Литература[править]

- Энциклопедии

- Солодкин Я. Г. Стрельцы // БРЭ

- Кивлицкий Е. А. Стрельцы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890−1907.

- Каталоги

- Голованова М. П. Знамёна казачьих отрядов = Banners of Cossack Detachments // Знамена второй половины XVI - начала XX века. = Banners from the second half of the 16th - 20th centuries . — Каталог собрания Государственного историко-культурного Музея-заповедника «Московский Кремль». — Москва: Музей-заповедник «Московский Кремль», 2019. — Т. 1. Знамена второй половины XVI - начала XVIII века. = Banners from the second half of the 16th - early 18th century. — ISBN 978-5-88678-346-9.

- Книги

- Ключевский В. О. История сословий в России. Лекции Ордин. Проф. В. О. Ключевского. — Москва, 1887. — 196 с.

- Романов М. Ю. Стрельцы московские. — М., 2004. — 350 с.

- Русский хронограф редакции 1512 года. Часть 1 // Полное собрание русских летописей. — СПб.: С.П. Розанов, 1911. — Т. XXII. Русский хронограф. — 580 с.

- Стрельцы. Царская гвардия / Российское военно-историческое общество. — Москва: БИНОМ Лаборатория знаний, 2020. — 240 с. — (История России). — ISBN 978-5-9963-6086-4.

- Чернов А. В. Вооружённые силы Русского государства в XV–XVII вв. С образования централизованного государства до реформ при Петре I / Ред. полковник Д. В. Панков. — М.: Воениздат, 1954.

- Статьи

- Белокуров С. А. О цветах кафтанов Московских стрельцов XVII века / Под заведыванием Е. В. Барсова // Чтения в Императорском Обществе Истории и Древностей Российских при Московском Университете : труды. — Москва: Университетская типография, 1901. — В. Книга четвертая (199). — С. 31—32.

- Глазьев В. Н. Стрельцы и их начальники в XVI в // История военного дела: исследования и источники. — 2013. — № S-I. — С. 188—202.

- Курбатов О. А. Стрелецкий строй XVII века. К вопросу о внутренней организации стрелецких приказов и сотен рус. / Авт. ст.: Борисов В.Е., Бушкович П., Воробьев А.В. и др. // Сборник статей и публикаций, посвященный Андрею Алексеевичу Булычеву: на 60-летие со дня рождения и 35-летие начала научной деятельности. — Москва: «Древлехранилище», Российский государственный архив древних актов, 2020. — С. 105—135. — ISBN 978-5-93646-366-2.

- Летин С. А. XVII столетие. Стрелец / Гл. ред. Сергей Горунов // Империя истории : журнал. — Санкт-Петербург: ИД «Империя», 2002. — В. 10. — С. 12—18.

- Писарев А. Е. Московские стрельцы: художественный стереотип и реальность самосознания // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. — 2016. — № 7 (16). — С. 48—.

- Романов М. Ю. Командный состав стрелецкого гарнизона Москвы в период возрождения страны после Смуты (1613-1628) // История военного дела: исследования и источники. — 2017. — № IX. — С. 123—168. — ISSN 2308-4286.

| Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Знание.Вики» («znanierussia.ru») под названием «Стрельцы», расположенная по следующим адресам:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Знание.Вики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |

|---|