Туберкулёзный бронхоаденит

Туберкулёзный бронхоаденит (туберкулёз внутригрудных лимфатических узлов) — клиническая форма туберкулёза органов дыхания, характеризующаяся специфическим поражением лимфатических узлов корня лёгкого или средостения.

При этом рентгенологически видимые изменения в ткани лёгкого отсутствуют[1].

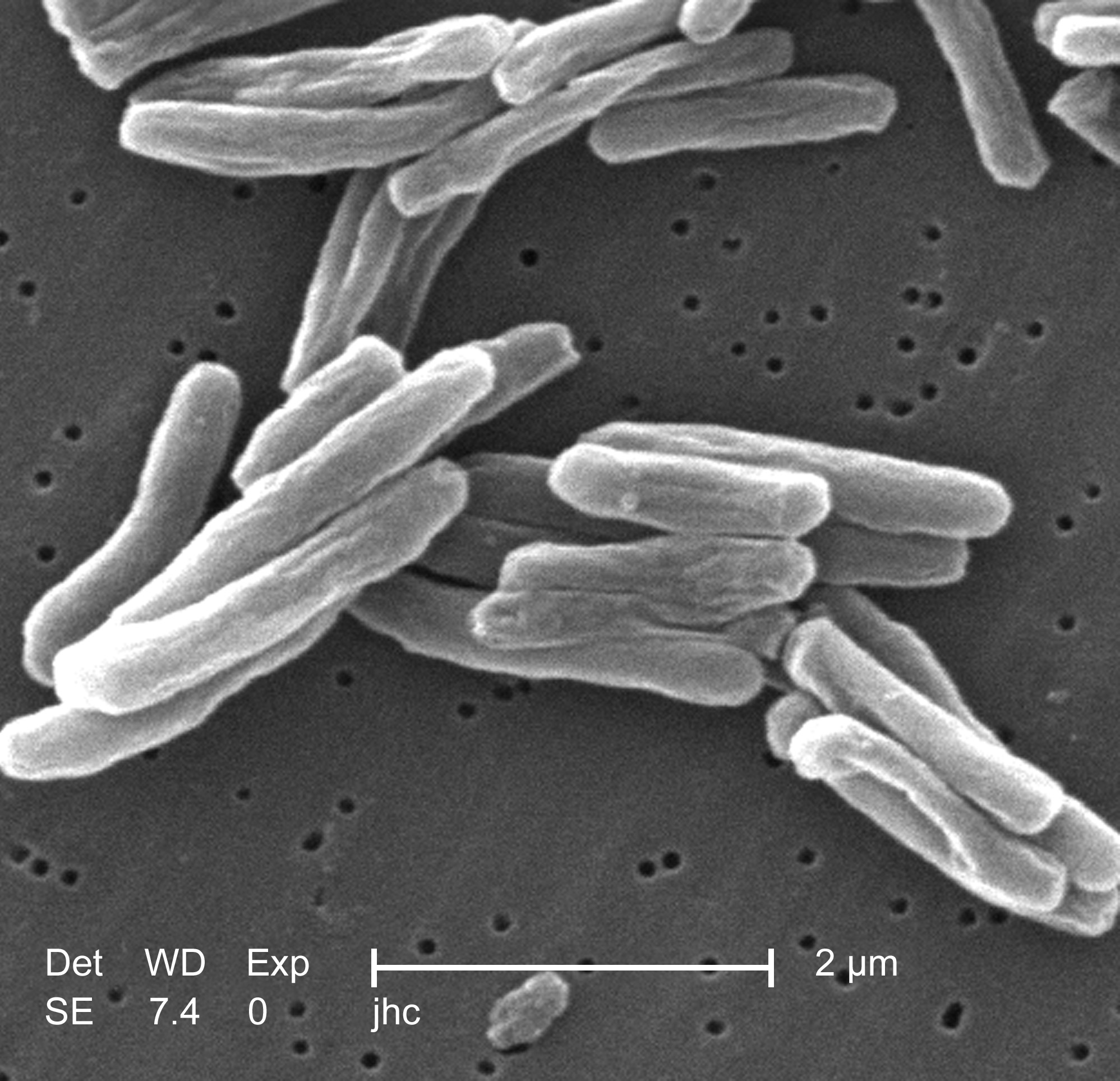

Данное заболевание является одной из форм локального первичного туберкулёза, развивающейся при заражении микобактериями туберкулёза (МБТ) раннее неинфицированных людей. Туберкулёзный бронхоаденит — наиболее распространённая форма первичного туберкулёза, чаще всего встречающаяся у детей[2][3].

Эпидемиология[править]

Туберкулёз внутригрудных лимфатических узлов чаще встречается у детей и подростков и крайне редко — у взрослых. Данное заболевание составляет 75-80 % в структуре заболеваемости первичным туберкулёзом среди детей. В 76 % случаев патологические изменения выявляются у детей в возрасте от 1 до 7 лет[4].

Классификация[править]

В зависимости от размеров увеличенных лимфатических узлов, характера патоморфологических изменений и выраженности воспалительной реакции в окружающих тканях выделяют следующие формы туберкулёзного бронхоаденита[5]:

- Малая форма;

- Инфильтративная форма;

- Опухолевидная (туморозная) форма.

Патогенез[править]

По классификации Сукенникова В. А. внутригрудные лимфатические узлы по отношению к трахее и крупным бронхам разделяются на 4 группы[6]:

- паратрахеальные;

- трахеобронхиальные;

- бифуркационные;

- бронхопульмональные.

При снижении иммунологической резистентности организма и увеличении популяции МБТ происходит их оседание в лимфатических узлах, где развивается специфическое воспаление. Его характерными признаками являются казеозный некроз, наличие эпителиоидных клеток и гигантских многоядерных клеток Пирогова — Лангханса. Постепенно ткань лимфатического узла практически полностью замещается туберкулёзными грануляциями. В результате лимфатические узлы увеличиваются до 1-5 см в диаметре. Специфические изменения в лёгочной ткани, как правило, не возникают[5][7].

На ранней стадии поражаются преимущественно бронхопульмональные и трахеобронхиальные лимфатические узлы, что обусловлено закономерностями оттока лимфы[7].

Малая форма бронхоаденита характеризуется незначительным увеличением внутригрудных лимфатических узлов (0,5—1,5 см) без развития казеоза. Диагностика данной формы затруднена из-за отсутствия выраженных клинических и рентгенологических признаков[3][6].

При инфильтративной форме бронхоаденита лимфатические узлы незначительно гиперплазированы. Вокруг них формируется зона перифокального воспаления[6].

Туморозный бронхоаденит характеризуется выраженным казеозно-некротическим поражением лимфатических узлов, при этом перифокальное воспаление в окружающих тканях может быть слабо выраженным[7].

Чаще всего процесс имеет односторонний характер, но возможно и двустороннее поражение. При прогрессировании туберкулёза внутригрудных лимфатических узлов в патологический процесс нередко вовлекаются крупные бронхи, сосуды, клетчатка средостения, плевра. При поступлении казеозных масс в просвет бронха его проходимость нарушается, что приводит к формированию ателектаза[3][6].

Клинические проявления[править]

Клиническая картина зависит от патоморфологических изменений и реактивности организма.

Малая форма туберкулёзного бронхоаденита может протекать бессимптомно или с минимальными клиническими проявлениями[3][6].

Инфильтративный бронхоаденит характеризуется более выраженной клинической картиной. Заболевание обычно начинается подостро, с постепенным усилением интоксикационного синдрома. Отмечаются повышенная утомляемость, снижение аппетита, субфебрильная температура тела с эпизодическим повышением до фебрильных значений 1-2 раза в неделю. При физикальном осмотре характерны бледность кожных покровов, выраженное похудение, тёмные круги под глазами. Вследствие застойных явлений, вызванных сдавлением увеличенными лимфатическими узлами непарной вены, могут наблюдаться: симптом Видергоффера (расширение периферической венозной сети в передней области 1-2 межреберья) или симптом Франка (расширение венозной сети в верхней трети межлопаточного пространства сзади)[5][7].

Туморозный бронхоаденит сопровождается выраженными клиническими симптомами. Для данной формы характерны 3 группы симптомов, обусловленных сдавлением увеличенными лимфатическими узлами органов и структур средостения:

- перкуторные — укорочение перкуторного звука паравертебрально и парастернально, симптом Кораньи (притупление перкуторного звука при тихой перкуссии по остистым отросткам III—V грудных позвонков);

- аускультативные — симптом д’Эспина (бронхофония на уровне II—IV грудных позвонков);

- симптомы сдавления — битональный кашель (одновременно с низким основным тоном слышится высокий обертон), экспираторный стридор (шумный удлинённый выдох при нормальном вдохе) у детей раннего возраста[3][5].

В некоторых случаях могут наблюдаться параспецифические реакции — конъюнктивит, фликтена, узловатая эритема, отит, аллергический плеврит, артрит (ревматоид Понсе), полисерозит[7][8].

Диагностика[править]

Лабораторная диагностика[править]

- Общий анализ крови — умеренный лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом влево, эозинофилия, лимфопения, моноцитоз, ускорение СОЭ[3].

- Туберкулиновые пробы положительные — (папула 5 мм и более) или гиперергические (папула 17 мм и более, либо везикула и некроз)[6].

- Микробиологическое исследование мокроты, промывных вод желудка, бронхов — бактериовыделение скудное, МБТ выявляются редко[7].

- Микроскопическое исследование мокроты с окраской по методу Циля — Нильсена выявляет кислотоустойчивые микобактерии[3].

Инструментальная диагностика[править]

- На рентгенограмме органов грудной клетки в прямой и боковой проекциях выявляются увеличенные лимфатические узлы, изменения корней лёгких, их асимметрия, расширение, неоднородная структура и усиление лёгочного рисунка. При увеличении паратрахеальных лимфатических узлов появляется симптом «дымовой трубы» — расширение тени верхней части средостения. При двустороннем увеличении лимфатических узлов наблюдается «симптом бабочки». При малой форме туберкулёзного бронхоаденита определяются незначительно расширенная малоструктурная тень корня лёгкого с размытым наружным контуром и нечётко визуализируемой тенью промежуточного бронха. В случае инфильтративного туберкулёзного бронхоаденита рентгенологическая картина характеризуется деформированной, расширенной и бесструктурной тенью корня лёгкого. Наружный контур при этом выпуклый и размытый, а однородная тень корня лёгкого сливается с тенью средостения. Просвет промежуточного бронха не определяется. При туморозном бронхоадените на рентгенограмме визуализируются гиперплазированные и деформированные лимфатические узлы. Интенсивная и расширенная тень корня лёгкого с полициклическими изменениями и чётким наружным контуром сливается с тенью сердца, причём патологический процесс чаще превалирует в одной группе лимфатических узлов.[6][9][10].

- Компьютерная томография органов грудной клетки позволяет выявить патологические изменения в лёгких на более ранних стадиях по сравнению с рентгенографией. Для туберкулёзного бронхоаденита характерно увеличение внутригрудных лимфатических узлов: более 7 мм у детей младше 7 лет и свыше 10 мм у пациентов старшего возраста, а также изменение их структуры и плотности[11]. Компьютерная томография является наиболее информативным методом диагностики малых форм туберкулёза внутригрудных лимфатических узлов. Инфильтративный бронхоаденит сопровождается увеличением паратрахеальных, трахеобронхиальных и бронхопульмональных групп лимфатических узлов, а также сужением просвета промежуточного бронха и трахеи. При туморозной форме бронхоаденита на компьютерной томограмме выявляются значительно увеличенные лимфатические узлы крупных размеров[5].

- При проведении фибробронхоскопии выявляются признаки катарального эндобронхита с выбуханием стенки бронха и локальным расширением сосудов вследствие давления увеличенных лимфатических узлов. В редких случаях визуализируются инфильтраты, грануляции, язвы, известковый камень, свищи, образовавшиеся при прорыве казеозно-некротических лимфатических узлов в просвет бронха[7].

Дифференциальная диагностика[править]

- Гиперплазия и опухоли вилочковой железы

- Опухоли щитовидной железы

- Неврогенные опухоли (невринома)

- Дермоидные кисты

- Тератомы

- Аномалии крупных сосудов

- Саркоидоз I стадии

- Неспецифическая внутригрудная аденопатия

- Лимфосаркома

- Лимфогранулематоз

- Лимфолейкоз

- Центральный рак лёгкого

- Метастатическое поражение лимфатических узлов

- Неспецифические пневмонии

- «Застойные» корни при сердечно-сосудистой недостаточности

- Диафрагмальные грыжи

- Жировые опухоли

- Целомические кисты перикарда

- Частичная релаксация купола диафрагмы

- Дивертикул и опухоли пищевода

- Натёчные абсцессы при туберкулёзе позвоночника[5]

Осложнения[править]

- Туберкулёз бронха

- Ателектаз лёгких

- Бронхолёгочное поражение

- Плеврит или эмпиема

- Железисто-бронхиальный свищ

- Первичная каверна в лёгком или лимфатическом узле

- Казеозная пневмония

- Туберкулёзный менингит

- Перфорация казеозно-некротического узла в просвет грудной аорты

- Дисфагия

- Гематогенная, лимфогенная и бронхогенная диссеминация[7][9][11]

Лечение[править]

Консервативная терапия[править]

Химиотерапия является основным методом лечения туберкулёза. Терапия туберкулёза внутригрудных лимфатических узлов проводится в два этапа: фаза интенсивной терапии и фаза продолжения лечения[12].

В интенсивную фазу, которая проводится в условиях противотуберкулёзного стационара, пациенту назначается комплексная антибактериальная терапия на фоне гигиено-диетического режима. Лечебная диета и уровень двигательной активности подбираются индивидуально, исходя из особенностей течения заболевания[6].

Фаза продолжения лечения проводится в санаторно-амбулаторных условиях. Длительность и режим химиотерапии назначается в соответствии с Федеральными клиническими рекомендациями с учётом индивидуальной лекарственной чувствительности возбудителя к противотуберкулёзным препаратам[5][7].

- Патогенетическая терапия

Патогенетическое лечение подбирается индивидуально и проводится на фоне специфической химиотерапии. Его назначение зависит от фазы лечения и выявленных функциональных нарушений в организме[6].

- Интерферон гамма человеческий рекомбинантный — потенциирует антибактериальный эффект изониазида, способствует ускоренному восстановлению поражённых тканей, стимулирует фагоцитоз и активность альвеолярных макрофагов.

- Глутамил-цистеинил-глицин динатрия — минимизирует риск побочных реакций, оказывает иммуномодулирующий эффект.

- Глюкокортикоиды — уменьшают выраженность воспалительного процесса и помогают предотвратить тяжёлые осложнения.

Хирургическое лечение[править]

Оперативное лечение при туберкулёзном бронхоадените используется относительно редко[5].

Показания к оперативному вмешательству[5]:

- Отсутствие эффекта от противотуберкулёзной химиотерапии.

- Сохранение интоксикационного синдрома.

- Наличие симптомов компрессии и сдавления трахеи.

- Возникновение осложнений.

Виды хирургических вмешательств, применяемых при туберкулёзе внутригрудных лимфатических узлов[7]:

- Резекция лёгких и пневмонэктомия;

- Торакопластика;

- Экстраплевральная пломбировка;

- Операции на каверне — дренирование, кавернотомия, кавернопластика;

- Видеоторакоскопическая санация полости плевры;

- Торакостомия;

- Плеврэктомия, декортикация лёгкого;

- Удаление внутригрудных лимфатических узлов;

- Разрушение плевральных сращений для коррекции искусственного пневмоторакса.

Профилактика[править]

Неспецифическая профилактика[править]

Социальная профилактика[править]

- Повышение материального уровня жизни населения;

- Оздоровление условий внешней среды;

- Создание благоприятных жилищно-бытовых условий и обеспечение полноценного питания;

- Мероприятия по борьбе с вредными привычками (курение, алкоголизм, наркомания).

- Соблюдение санитарно-гигиенических норм во ФСИН.

Санитарная профилактика[править]

Включает[13]:

- Соблюдение правил респираторного этикета (этикет кашля);

- Проведение санитарно-просветительной работы среди населения;

- Организация и проведение текущей и заключительной дезинфекции.

Специфическая профилактика[править]

- Предупредительная химиотерапия — применение противотуберкулёзных препаратов у инфицированных МБТ лиц из групп риска, имеющих высокую вероятность развития заболевания.

- Химиопрофилактика — использование противотуберкулёзных препаратов у туберкулинотрицательных лиц, находящихся в очагах туберкулёзной инфекции.

- Вакцинация и ревакцинация БЦЖ и БЦЖ-М в соответствии с национальным календарём профилактических прививок.

Диспансерное наблюдение[править]

Пациенты с туберкулёзным бронхоаденитом состоят на диспансерном учёте в I группе диспансерного учёта до двух лет. После стабилизации процесса они переводятся в III группу и продолжают наблюдаться ещё 1—2 года[6].

Прогноз[править]

Прогноз при туберкулёзе внутригрудных лимфатических узлов благоприятный, особенно при своевременной диагностике и рациональной терапии. При малой форме заболевания при своевременном лечении наблюдается полное рассасывание воспалительных изменений с формированием незначительного фиброза в области корня лёгкого, а в отдельных случаях — мелких кальцинатов[5].

Инфильтративный и туморозный туберкулёзный бронхоаденит при обратном развитии сопровождаются рассасыванием перифокального воспаления, уменьшением размеров внутригрудных лимфатических узлов, их уплотнением и кальцинацией. Процесс образования кальцинатов протекает медленно, начинается через 6—9 месяцев с момента начала лечения, при этом в отдельных лимфатических узлах могут сохраняться очаги казеозного некроза[5][7].

Клиническое излечение с формированием остаточных изменений обычно наступает через 1—2 года от начала заболевания. Наличие крупных кальцинированных лимфатических узлов с негомогенной структурой может указывать на продолжающуюся активность туберкулёзного процесса[5].

См. также[править]

Источники[править]

- ↑ Стаханов В. А., Каторгин Н. А. Построение диагноза у больного туберкулёзом органов дыхания в соответствии с клинической классификацией. Учебное пособие. — М.: ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 2013. — С. 12—14. — 72 с. — ISBN 978-5-905485-39-8.

- ↑ Стаханов В. А., Каторгин Н. А., Цыганков Е. В. Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов у лиц пожилого и старческого возраста // Лечебное дело. — 2008. — № 3.

- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 Гельберг И. С., Вольф С. Б., Алексо Е. Н., Шевчук Д. В. Фтизиатрия: учебник для студентов лечебного, педиатрического, медико-профилактического, медико-психологического факультетов, факультета медицинских сестер с высшим образованием. — Гродно: ГрГМУ, 2007. — С. 45—48. — 344 с. — ISBN 978-985-496-264-1.

- ↑ Фролова Н. В., Гуж К. И., Козлова А. А. Особенности туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов на современном этапе у детей // Scientist. — 2023. — № 4 (26).

- ↑ 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 Гиллер Д. Б., Мишин В. Ю. Фтизиатрия: учебник. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2024. — С. 301—314. — 576 с. — ISBN 978-5-9704-8197-4.

- ↑ 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 Мишин В. Ю., Завражнов С. П., Митрохин А.В., Григорьев Ю. Г. Фтизиатрия: учебник. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. — С. 295—304. — 520 с. — ISBN 978-5-9704-3229-7.

- ↑ 7,00 7,01 7,02 7,03 7,04 7,05 7,06 7,07 7,08 7,09 7,10 Перельман М. И., Богадельникова И. В. Фтизиатрия: учебник. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. — С. 90—107. — 448 с. — ISBN 978-5-9704-2493-3.

- ↑ Сироджидинова У. Ю., Бобоходжаев О. И. Фтизиатрия. Учебник для ВУЗов. — Б.: Издательство «Ирфон», 2022. — С. 109—114. — 388 с. — ISBN 978-99985-7701-5.

- ↑ 9,0 9,1 Гусейнов Г. К. Фтизиатрия: Учебник для студентов медицинских вузов. — Махачкала: Издательство «Лотос», 2014. — С. 98—109. — 280 с. — ISBN 978-5-91471-132-7.

- ↑ Шугаева С. Н., Кочкин А. В. Первичный туберкулез: пособие для врачей. — Иркутск: РИО ИГИУВа, 2010. — С. 14—19. — 48 с.

- ↑ 11,0 11,1 Новосёлов П. Н., Дударова Т. П., Денисенко И. А., Эберт И. В. Общие вопросы фтизиатрии. Частные вопросы фтизиатрии. — Челябинск: ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России кафедра фтизиатрии, 2022. — С. 122—129. — 222 с.

- ↑ 12,0 12,1 12,2 Туберкулез у взрослых > Клинические рекомендации РФ 2024 (Россия) > MedElement рус.. diseases.medelement.com. Проверено 22 марта 2025.

- ↑ 13,0 13,1 13,2 Стаханов В. А., Киселевич О. К.,Юсубова А. Н., Кобулашвили М. Г. Профилактика туберкулёза у детей и подростков: учебное пособие. — Москва: ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 2021. — С. 7—19. — 41 с.

Литература[править]

- Справочник по клинической хирургии / Под ред. проф. В. И. Стручкова. — М.: «Медицина», 1967. — 520 с.

- Стаханов В. А., Каторгин Н. А. Построение диагноза у больного туберкулёзом органов дыхания в соответствии с клинической классификацией. Учебное пособие. — М.: ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 2013. — С. 12—14. — 72 с. — ISBN 978-5-905485-39-8.

- Гельберг И. С., Вольф С. Б., Алексо Е. Н., Шевчук Д. В. Фтизиатрия: учебник для студентов лечебного, педиатрического, медико-профилактического, медико-психологического факультетов, факультета медицинских сестер с высшим образованием. — Гродно: ГрГМУ, 2007. — С. 45—48. — 344 с. — ISBN 978-985-496-264-1.

- Гиллер Д. Б., Мишин В. Ю. Фтизиатрия: учебник. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2024. — С. 301—314. — 576 с. — ISBN 978-5-9704-8197-4.

- Мишин В. Ю., Завражнов С. П., Митрохин А.В., Григорьев Ю. Г. Фтизиатрия: учебник. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. — С. 295—304. — 520 с. — ISBN 978-5-9704-3229-7.

- Перельман М. И., Богадельникова И. В. Фтизиатрия: учебник. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. — С. 90—107. — 448 с. — ISBN 978-5-9704-2493-3.

- Сироджидинова У. Ю., Бобоходжаев О. И. Фтизиатрия. Учебник для ВУЗов. — Б.: Издательство «Ирфон», 2022. — С. 109—114. — 388 с. — ISBN 978-99985-7701-5.

- Гусейнов Г. К. Фтизиатрия: Учебник для студентов медицинских вузов. — Махачкала: Издательство «Лотос», 2014. — С. 98—109. — 280 с. — ISBN 978-5-91471-132-7.

- Новосёлов П. Н., Дударова Т. П., Денисенко И. А., Эберт И. В. Общие вопросы фтизиатрии. Частные вопросы фтизиатрии. — Челябинск: ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России кафедра фтизиатрии, 2022. — С. 122—129. — 222 с.

- Шугаева С. Н., Кочкин А. В. Первичный туберкулез: пособие для врачей. — Иркутск: РИО ИГИУВа, 2010. — С. 14—19. — 48 с.

- Стаханов В. А., Киселевич О. К.,Юсубова А. Н., Кобулашвили М. Г. Профилактика туберкулёза у детей и подростков: учебное пособие. — Москва: ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 2021. — С. 7—19. — 41 с.

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Туберкулёзный бронхоаденит», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |