Заболевания сетчатки

| Заболевания сетчатки |

|---|

Заболевания сетчатки (болезни сетчатки, ретинальные болезни, ретинальные заболевания) — повреждения светочувствительной ткани глаза на фоне соматических, инфекционных, онкологических или глазных болезней.

Так как сетчатка не способна к регенерации, большинство болезней протекают с прогрессирующей потерей остроты зрения, плохо поддаются лечению и имеют сомнительный или неблагоприятный прогноз. Повреждение сетчатки — главная причина необратимой слепоты и слабовидения в мире.

Для диагностики заболеваний сетчатки используют бинокулярную офтальмоскопию или офтальмоскопию с линзой Гольдмана, фотографирование глазного дна, компьютерную периметрию, оптическую когерентную томографию, электрофизиологические исследования (порог электрической чувствительности, зрительно вызванные потенциалы, критическую частоту слияния мельканий, электрическую лабильность) флуоресцентную ангиографию, лабораторные исследования для обнаружения антигенов возбудителя инфекции.

Сосудистые заболевания[править]

Диабетическая ретинопатия[править]

Нейромикрососудистое осложнение сахарного диабета. Самая частая причина слепоты среди людей в возрасте до 50 лет. Начал и прогрессирование напрямую зависит от длительности диабета и концентрации глюкозы в плазме крови[1]. Сетчатка повреждается у 88 % больных сахарным диабетом 1 типа со стажем заболевания более 20 лет и у 65,2 % болеющих диабетом 2 типа 15-20 лет[2]. При длительности диабета более 15 лет около 2 % больных слепнут, 10 % становятся слабовидящими[1]. По оценкам Всемирной организации здравоохранения в 2017 году в Европейском регионе 950 000 человек страдали нарушениями зрения или слепотой из-за диабетической ретинопатии[3]. Лечение: лазерная коагуляция сетчатки и интравитреальные инъекции anti-VEGF. Прогноз для непролиферативной стадии благоприятный, для пролиферативной — сомнительный.

Диабетический макулярный отёк[править]

→ Диабетический макулярный отёк

Осложнение сахарного диабета. Развивается на любой стадии диабетической ретинопатии в результате накопление жидкости в межклеточном пространстве сетчатки. Наряду с пролиферативной ретинопатией является главной причиной нарушений зрения у больных сахарным диабетом[2]. Распространённость среди диабетиков в мире 6,8 %. Факторы риска: плохой контроль гликемии, артериального давления и липидемии. Лечение: интравитреальные инъекции anti-VEGF или глюкокортикоидов, лазерная коагуляция сетчатки. Прогноз: сомнительный — зависит от высоты и длительности отёка[4].

Гипертоническая ретинопатия[править]

Осложнение артериальной гипертензии. Воспроизводимость диагностики ранних стадий ретинопатии низкая и не имеет существенного прогностического значения. Изменения сетчатки, характерные для поздних стадий (кровоизлияния, микроаневризмы, твёрдые экссудаты, папиллоэдема) значимо коррелируют с неблагоприятным прогнозом[5]. Среди больных гипертонической ретинопатией 1-2 степени 5-летняя выживаемость составила 54 %, 3-й степени — 20 %, 4 степени — 1 %. Ассоциация гипертонических изменений сетчатки c неврологическими и кардиоваскулярными осложнениями установлена в ряде крупных исследований. Специфического лечения нет. Прогноз зависит от эффективности контроля артериального давления. Ретинопатия может осложняться окклюзиями сосудов сетчатки[6].

Ретинопатия недоношенных[править]

Незрелость ретинальной сосудистой сети к моменту преждевременных родов. Главная причина слепоты недоношенных детей. Проявляется у 88-95 % детей с массой тела при рождении до 1000 г. Тяжёлые формы развиваются у 7-20 % больных. Сетчатка покрывается кровеносными сосудами с 16 по 40 неделю беременности. Повышенное содержание кислорода в крови после родов нарушает нормальное распределение сосудов по поверхности сетчатки — сосуды начинают врастать в стекловидное тело, обрастают рубцовой тканью и отслаивают сетчатку. Факторы риска: респираторный дистресс-синдром, пороки сердца, гипоксия плода, искусственная вентиляция лёгких, оксигенация более 90 %. Лечение: лазерная коагуляция сетчатки в первые дни после рождения[1]. Прогноз при 1-3 стадии благоприятный, при 4 стадии — сомнительный, при 5 стадии неблагоприятный. Осложнения: разрыв и отслойка сетчатки, миопия, амблиопия, косоглазие[7].

Окклюзии артерий сетчатки[править]

Закупорка центральной артерии сетчатки или её ветвей. Случается в 2 раза чаще у мужчин в среднем в возрасте 62,4 года, у женщин — в 65,8 лет. В 57 % случаев тромбируется центральная артерия сетчатки, в 38 % — ветви, в 5 % — цилиоретинальная артерия. Причины 91,2 % случаев — кардиоваскулярные заболевания: атеросклероз и артериальная гипертензия (60 %), ревматические болезни (7 %), височный артериит (3 %). Другие причины: эндокардит, пороки сердца, аритмии, тромбофилии[1]. Проявляется внезапной потерей зрения. Предположительно в следующие 6 часов происходит необратимое повреждение сетчатки. В это окно можно попытаться восстановить проходимость артерии: массаж глазного яблока, таблетка изосорбида динитрата под язык, гипотензивные глазные капли, диуретики, парацентез передней камеры. Прогноз: в 1-10 % случаев зрение улучшается[8][9][10]; в 1-2 % случаев происходит окклюзия артерий сетчатки второго глаза; повышается риск смерти от сердечно-сосудистой патологии. Осложнения: у 1 % больных развивается неоваскуляризация диска зрительного нерва, неоваскулярная глаукома и атрофия зрительного нерва[1].

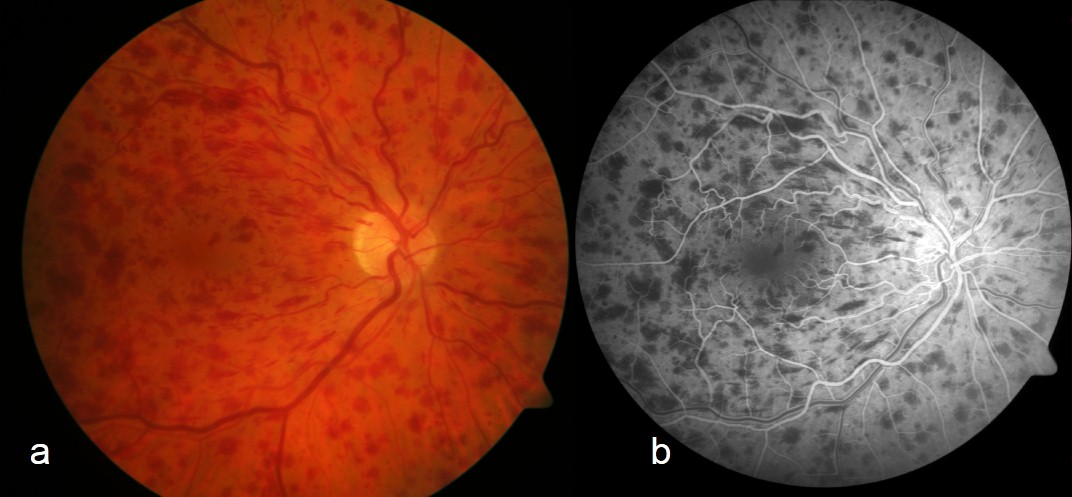

Окклюзии вен сетчатки[править]

→ Центральная окклюзия вен сетчатки

Закупорка центральной вены сетчатки или её ветвей. Распространённость окклюзии центральной вены сетчатки среди людей старше 40 лет 2,14 на 1000 населения, старше 64 лет — 5,36 на 1000 населения. Распространённость окклюзии ветвей центральной вены сетчатки 4,42 на 1000 населения. Причины: артериальная гипертензия, дислипидемия, гипергомоцистеинемия и гипергликемия, ретиноваскулит, гиперкоагуляция, гипофибринолиз, повышенная внутрисосудистая активация тромбоцитов. Факторы риска: возраст более 65 лет, курение, сахарный диабет, ревматические болезни, приём оральных контрацептивов, глаукома, опухоли и травмы орбиты. Окклюзия проявляется безболезненным снижением остроты зрения внезапно или в течение нескольких часов[1][11]. Лечение: проводят только в случаях с макулярным отёком — интравитреальные инъекции anti-VEGF или глюкокортикоидов, лазерная коагуляция сетчатки. Прогноз: благоприятный, если тромбоз не сопровождается ишемией сетчатки; большинство ишемических тромбозов ведут к осложнениям. Осложнения: неоваскулярная глаукома, рецидивирующие кровоизлияния в стекловидное тело, фиброз стекловидного тела, витреоретинальный тракционный синдром, тракционная отслойка сетчатки[11].

Дегенеративные заболевания[править]

Периферические дегенерации[править]

Дистрофические участки на периферии сетчатки. К ним относят белое без давления, белое с давлением, тёмное без давления, витреоретинальный пучок, дегенерацию по типу «след улитки» и «булыжной мостовой», периферическую кистозную, инеевидную, сотовидную и решётчатую дегенерацию, пигментную эпителиальную гипертрофию, дегенеративный ретиношизис и периферические ретинальные друзы. Большинство протекают бессимптомно и не влияют на зрение. Однако некоторые могут провоцировать отслойку сетчатки: решётчатая дегенерация в 14-35 % случаев, витреоретинальный пучок в 0,18-0,28 %[12][13].

Разрыв сетчатки[править]

Нарушение целостности сетчатки вследствие травмы, атрофии внутренних слоёв сетчатки или тракции (тянущего усилия рубцов). Факторы риска: решётчатая, «след улитки», витреоретинальный пучок, удаление катаракты, лазерная дисцизия вторичной катаракты, отслойка сетчатки на другом глазу, отслойка сетчатки у родственников, синдром Стиклера, миопия. Большинство разрывов вызваны тракциями на фоне задней отслойки стекловидного тела — 7-18 % пациентов с этим заболеванием имеют разрывы сетчатки. Есть чёткая ассоциация с кровоизлияниями — разрывы обнаруживают у 50-70 % пациентов с гемофтальмом. Лечение: для лечения большинства разрывов подходит лазерная коагуляция сетчатки; в сложных случаях выполняют витрэктомию. Мелкие бессимптомные разрывы без тенденции к отслойке сетчатки можно наблюдать без лечения — только 5 % таких разрывов прогрессирует до отслойки сетчатки. Прогноз благоприятный[14][13].

Отслойка сетчатки[править]

Отделение нейроэпителия от пигментного эпителия сетчатки. Развивается на фоне разрывов сетчатки, витреоретинальных тракций и отёка сетчатки на фоне различных болезней. Частота встречаемости 8,9-24,4:100 000 населения. В 40-82 % случаев отслоек случаются в миопических глазах[1], 20 % после удаления катаракты, 10 % после травмы глаза[14]. Другие факторы риска: периферические дегенерации сетчатки, синдром Стиклера, синдром Марфана, сахарный диабет, увеиты, ретиниты, опухоли, беременность[13][15]. Отслойки, возникшие на фоне разрывов или витреоретинальных тракций лечат хирургически (пневматическая ретинопексия, пломбирование или баллонирование склеры, витрэктомия с эндолазерной коагуляцией сетчатки)[16][17]. Экссудативные отслойки в основном лечат консервативно (иммуносупрессоры, биологические препараты, anti-VEGF), иногда применяют лазерную коагуляцию, криокоагуляцию, фотодинамическую терапию или витрэктомию[15]. Прогноз зависит от состояния центральной части сетчатки и давности отслойки. Наибольшие шансы на восстановление зрения у свежих отслоек — до 1 месяца[1].

Ретиношизис[править]

Расщепление сетчатки на 2 слоя. Может быть дегенеративным (старческим), наследственным и вторичным (на фоне воспалительных и сосудистых болезней глаз). Распространённость дегенеративного ретиношизиса 0,4-5 % среди людей старше 40 лет, наследственного X-сцепленного — 1:10 000. В 0,05-2,5 % случаев ретиношизис становится причиной отслойки сетчатки[1]. Ретиношизис локализуется на периферии сетчатки, поэтому обычно протекает бессимптомно. Выявить его можно во время исследования поля зрения (обнаруживаются участки с пониженной светочувствительностью), во время осмотра глазного дна или ультразвукового исследования глазного яблока (повреждённый участок напоминает кисту). В редких случаях расщепление доходит до макулы — тогда острота зрения резко снижается. Периферические ретиношизис наблюдают без лечения, пока в стенках нет разрывов и площадь расщепления не меняется. Разрыв стенки или продвижение к центру сетчатки — показание для ограничительной лазерной коагуляции сетчатки. Прогноз при своевременном лечении благоприятный[18].

Возрастная макулярная дегенерация[править]

→ Возрастная макулярная дегенерация

Хроническое дегенеративное заболевание пигментного эпителия сетчатки. Главная причина потери центрального зрения среди людей старше 60 лет. На 2020 год в мире насчитывалось 196 млн больных. Распространённость среди людей 43-54 лет 4,2 %, среди людей старше 75 — 46,2 %. Факторы риска: возраст, европейская раса, курение, наследственность, артериальная гипертензия, нарушения обмена липидов. Проявляется постепенным безболезненным снижением остроты зрения, искривлением прямых линий. Со временем в центре поля зрения образуется мутное, а затем тёмное пятно. Периферическое зрение сохраняется. Лечение — интравитреальные инъекции anti-VEGF — показано в случаях неоваскуляризации сетчатки. Лазерную коагуляцию сетчатки и фотодинамическую терапия применяют, если препараты anti-VEGF недоступны или неэффективны. В остальных случая возможен приём витаминно-минеральных комплексов для снижения риска прогрессирования заболевания. Прогноз неблагоприятный. Профилактика: отказ от курения, диета, богатая антиоксидантами (лютеином, зеаксантином) и полиненасыщенными жирными кислотами, физическая активность, защита от ультрафиолета[19].

Миопическая макулярная дегенерация[править]

Изменения центральной части сетчатки на фоне близорукости высокой степени. Необратимая причина слепоты и слабовидения. Развивается по 3 механизмам: ретиношизис, неоваскуляризация и атрофия сетчатки. Распространённость 0,2-3,8 %. В России в 2016 году занимала 3 место (13 %) в структуре инвалидности по зрению среди взрослого населения. Дегенеративные процессы в макуле связывают с растяжением сетчатки, пигментного эпителия и сосудистой оболочки, истончением сосудов и уменьшением кровотока. Прогностические признаки дегенеративной миопии: задняя стафилома, «лаковые» трещины и очаговая хориоретинальная атрофия, передне-задняя ось ≥26 мм (риск нарушения зрения в 2 раза выше). Проявляется искривлением прямых линий и выпадением центрального поля зрения. Возможны молнии, искры, плавающие помутнения. Лечение: интравитреальные инъекции anti-VEGF, лазерная коагуляция зоны неоваскуляризации, микроинвазивная витрэктомия или витреошвартэктомия. Прогноз неблагоприятный — за 10 лет наблюдения доля слабовидящих больных увеличивается с 29,6 % до 96,3 %; с вероятностью 35 % неоваскуляризация развивается во втором глазу в течение 8 лет. Профилактика: торможение прогрессирующей близорукости и регулярное динамическое наблюдение[20].

Воспалительные заболевания[править]

Инфекционные[править]

Повреждения сетчатки на фоне инвазии микроорганизмов и паразитов: цитомегаловирусный ретинит, некротизирующий герпетический ретинит, бактериальный и грибковый эндофтальмит, болезнь кошачьей царапины, токсокароз, токсоплазмозный, туберкулёзный, сифилитический хориоретинит и воспаления, вызванные вирусами иммунодефицита человека, Зика, Эбола, чикунгунья, лихорадки Западного Нила и другие. Лечение подбирают с учётом чувствительности возбудителя к противомикробным препаратам. Профилактика: вакцинация и прерывание передачи инфекции. Прогноз сомнительный[18].

Неинфекционные[править]

Группа воспалений, проявляющихся жёлто-белыми очаговыми поражениями сетчатки и хориоидеи: синдром белых точек, включающий несколько похожих болезней (острая задняя мультифокальная плакоидная пигментная эпителиопатия, серпигинозная хориоидопатия, синдром множественных быстро исчезающих белых точек, увеит типа «выстрел дробью», мультифокальный хориоидит, синдром мультифокального хориоидита и панувеита, внутренняя хориоидопатия. Лечение: иммуносупрессоры и глюкокортикоиды. Профилактика не разработана. Прогноз сомнительный[18].

Наследственные дистрофии[править]

Генерализованные дистрофии фоторецепторов: пигментный ретинит, колбочковая дистрофия, болезнь Штаргардта, синдром Альпорта, дистрофия Биетти, доброкачественная пятнистая сетчатка, врождённая стационарная ночная слепота, ахроматопсия[9][10].

Макулярные дистрофии: вителлиформная дистрофия Беста, паттерн-дистрофии пигментного эпителия сетчатки, дистрофия Северной Каролины, семейные доминантные друзы, псевдовоспалительная дистрофия Сорсби, концентрическая кольцевидная макулярная дистрофия, синдром Шегрена-Ларсона, семейная дистрофия внутренней пограничной мембраны[9][10].

Дистрофии хориоидеи: хороидеремия, атрофия Гирате, прогрессирующая бифокальная хориоретинальная атрофия[9][10].

Витреоретинопатии: синдром Стиклера, синдром Вагнера, семейная экссудативная витреоретинопатия, синдром усиленного S-конуса, синдром Гольдмана-Фавра, снежная витреоретинальная дегенерация, аутосомно-доминантная неоваскулярная дегенерация, воспалительная витреоретинопатия, аутосомно-доминантная витреоретинохориоидопатия, дисплазия Книста[9][10].

Дегенерации, связанные с системными заболеваниями[править]

Разнородная группа заболеваний, которые могут начинаться в младенчестве, часто сопровождаются нарушениями функций жизненно важных органов и повреждениями сетчатки: синдром Барде-Бидля, синдром Ашера, мышечная дистрофия Дюшенна, семейный ювенильный нефронофтизис, синдром Алажилля, синдром Гарднера, ихтиоз, недержание пигмента, рак, меланома, аутоиммунные болезни[18].

Новообразования[править]

Из ткани сетчатки могут образовываться доброкачественные и злокачественные опухоли: ретинобластома, ретинальная астроцитома, туберозный склероз, капиллярная гемангиома, кавернозная гемангиома, рацемозная гемангиома, нейрофиброматоз, первичная внутриглазная лимфома, меланоцитома, врождённая гипертрофия пигментного эпителия[9][10].

Примечания[править]

- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 Офтальмология : национальное руководство / под ред. С. Э. Аветисова, Е. А. Егорова, Л. К. Мошетовой, В. В. Нероева, Х. П. Тахчиди. — 2-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 904 с.

- ↑ 2,0 2,1 Астахов Ю. С., Нероев В. В., Шестакова М. В., и др. Сахарный диабет: ретинопатия диабетическая, макулярный отек диабетический. Министерство здравоохранения Российской Федерации (15.02.2023). Проверено 13 сентября 2024.

- ↑ Diabetic retinopathy screening: a short guide. Increase effectiveness, maximize benefits and minimize harm. — Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2020.

- ↑ Bhagat N.: Diabetic Macular Edema. American academy of ophthalmology (2024-07-12). Проверено 13 сентября 2024.

- ↑ Кобалава Ж. Д., Конради А. О., Недогода С. В., и др. Артериальная гипертензия у взрослых. Министерство здравоохранения Российской Федерации (17.02.2020). Проверено 13 сентября 2024.

- ↑ Anton V. Barsukov, Maria V. Yasenovets, Kseniya A. Shcherbakova, Vladimir V. Iakovlev, Boris A. Chumak, Ekaterina V. Borisova, Dmitrii S. Maltsev, Maria A. Burnasheva, Alexey N. Kulikov The fundus of the eye as a target organ in hypertension: a literature review рус. // CardioSomatics. — 2023-04-12. — В. 4. — том 13. — С. 213–222. — ISSN 2658-5707. — DOI:10.17816/cs196005

- ↑ Subramanian S., Kern M. D., Deegan W. F. Zanelli S. A.: Retinopathy of Prematurity. WebMD LLC (2023-02-10).

- ↑ Sudha Cugati, Daniel D. Varma, Celia S. Chen, Andrew W. Lee Treatment Options for Central Retinal Artery Occlusion англ. // Current Treatment Options in Neurology. — 2012-10-16. — В. 1. — том 15. — С. 63–77. — ISSN 1092-8480. — DOI:10.1007/s11940-012-0202-9

- ↑ 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 Salmon J. F. Kanski's Clinical Ophthalmology A Systematic Approach. — 8th edition. — China: Elsevier, 2020. — ISBN 978-0-7020-7711-1.

- ↑ 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 Ryan’s Retina / Schachat A. P.. — 7th edition. — China: Elsevier, 2018. — ISBN 978-0-323-40197-5.

- ↑ 11,0 11,1 Астахов Ю.С., Бровкина А.Ф., Гацу М.В., и др. Ретинальные венозные окклюзии (ru-ru). Ассоциация врачей-офтальмологов (2022-09-25). — Проект клинических рекомендаций. Проверено 13 сентября 2024.

- ↑ Peripheral Retinal Degenerations - EyeWiki англ.. eyewiki.org. Проверено 16 сентября 2024.

- ↑ 13,0 13,1 13,2 Ассоциация врачей-офтальмологов Периферические дегенерации сетчатки (ru-ru). НМИЦ ГБ им. Гельмгольца (2019-05-17). Проверено 16 сентября 2024.

- ↑ 14,0 14,1 Christina J. Flaxel, Ron A. Adelman, Steven T. Bailey, Amani Fawzi, Jennifer I. Lim, G. Atma Vemulakonda, Gui-shuang Ying Posterior Vitreous Detachment, Retinal Breaks, and Lattice Degeneration Preferred Practice Pattern® // Ophthalmology. — 2020-01. — В. 1. — том 127. — С. P146–P181. — ISSN 0161-6420. — DOI:10.1016/j.ophtha.2019.09.027

- ↑ 15,0 15,1 Radgonde Amer, Hilal Nalcı, Nilüfer Yalçındağ Exudative retinal detachment // Survey of Ophthalmology. — 2017-11. — В. 6. — том 62. — С. 723–769. — ISSN 0039-6257. — DOI:10.1016/j.survophthal.2017.05.001

- ↑ Регматогенная отслойка сетчатки (ru-ru). avo-portal.ru. Проверено 16 сентября 2024.

- ↑ Тракционная отслойка сетчатки (ru-ru). avo-portal.ru. Проверено 16 сентября 2024.

- ↑ 18,0 18,1 18,2 18,3 Basic and Clinical Science Course 2019-2020 Retina and Vitreous / McCannel C. A., Berrocal A. M., Holder G. E., et al. — American Academy of Ophthalmology, 2018.

- ↑ Астахов Ю.С., Нероев В.В., Зайцева О.В., и др. Макулярная дегенерация возрастная. Министерство здравоохранения Российской Федерации (15.08.2024). Проверено 16 сентября 2024.

- ↑ Нероев В. В., Бобыкин Е. В., Зайцева О. В., и др. Миопическая макулярная дегенерация (Миопическая макулопатия). Министерство здравоохранения Российской Федерации (18.03.2024). Проверено 17 сентября 2024.

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Заболевания сетчатки», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |