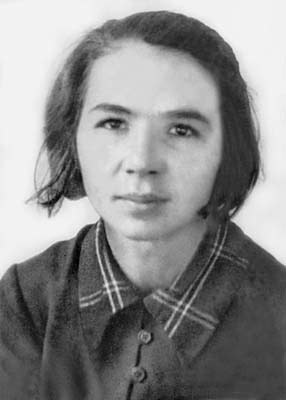

Никоро, Зоя Сафроновна

Зоя Сафроновна Никоро

- Имя при рождении

- Зоя Сафроновна Никоро

- Место рождения

- Санкт-Петербург

- Дата смерти

- 13 октября 1984 года

- Гражданство

Российская империя →

Российская империя →  СССР

СССР

- Научная сфера

- Общая генетика, популяционная генетика, теория селекции

- Место работы

- Институт цитологии и генетики СО РАН

- Учёная степень

- кандидат биологических наук

- Учёное звание

- доцент

- Научный руководитель

- С. С. Четвериков

- Награды и премии

- Орден «Знак Почёта», Почётный знак «Заслуженный ветеран Сибирского отделения АН СССР»

Зоя Сафроновна (Сафроньевна, Сафрониевна) Никоро (1904 — 1984) — советский генетик и педагог.

Биография[править]

Ранние годы[править]

Зоя Сафроновна родилась в небогатой семье (отец рабочий) в Петербурге в 1904 г. Детство прошло в Молдавии, г. Измаил, поскольку родители развелись, мать переехала туда с тремя дочерьми. Зоя Сафроновна была разносторонним ребёнком, имела множество увлечений, таких как музыка, философия, биология и математика. В Измаиле прошли детские и гимназические годы Зои. В начале 1920-х годов Румыния оккупировала Молдавию, граница между Румынией и Россией была закрыта. Переписка с отцом прекратилась. И все же в 1921 г. до семьи доходит из Петрограда одно из писем отца, в котором он приглашает Зою приехать к нему для продолжения образования. В 1922 г. Зоя и её младшая сестра Нина с большими трудностями пересекли границу и добрались до Петрограда. Движимая чувством долга русского интеллигента перед деревней, Зоя среди четырёх любимых занятий выбрала биологию, поступив на факультет агрономии и зоотехнии Петроградского сельскохозяйственного института, а в 1926 г. получила диплом и специальность агронома-зоотехника[1].

Карьера учёного[править]

После некоторого времени работы по специальности, Зоя Сафроновна поняла, что настоящий её интерес принадлежит генетике, а конкретнее, наследственности признаков. Зоя Сафроновна посетила в роли слушателя Всесоюзный съезд генетиков и селекционеров, где встретила своих бывших однокурсников: Валентина Эмильевича Флёсса (который впоследствии станет её мужем) и Павла Романовича Лепера[1]. Товарищи заинтересовали Зою Сафроновну повествованием о своей работе на Центральной генетической станции (ЦГС), что в конечном итоге послужило мотивацией для её дальнейшего трудоустройства в ЦГС. Там она попала в лабораторию генетики, которой руководил Дмитрий Дмитриевич Ромашов. В ЦГС Зоя Сафроновна проработала недолго, ей пришлось уволиться оттуда вследствие рождения ребёнка и отсутствия квартиры в Москве. К счастью, Б. Н. Васин, заведующий кафедрой генетики и селекции в Институте пушного звероводства Наркомвнешторга, приглашает ценного работника Зою Сафроновну на должность ассистента кафедры. Своими научными учителями Зоя Сафроновна Никоро считала Н. П. Дубинина, Н. К. Кольцова, С. С. Четверикова[1].

С 1932 по 1942 гг. — она доцент, а затем и заведующая кафедрой генетики и селекции Горьковского государственного университета. С 1942 по 1944 гг. в работе генетика случился вынужденный перерыв — ей пришлось работать районным зоотехником Райзо по племенному делу в г. Курмыш Горьковской области. С 1944 по 1948 гг. З. С. Никоро — с.н.с., затем заведующая сектором селекции дубового шелкопряда на шелководческой станции в Харьковской области.

Принципиальное решение[править]

После Августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г. жизнь Зои Сафроновны кардинально меняется: открыто заявив о несогласии с теоретическими положениями Т. Д. Лысенко, что было весьма непросто женщине, воспитывавшей пятерых детей (троих собственных и двух приёмныз), она на десять лет она отстраняется от научной работы. Зоя Сафроновна переезжает к родне, в г. Измаил Одесской области, работает там педагогом-воспитателем в детском туберкулёзном санатории, затем баянистом в Базовом матросском клубе, позже пианисткой эстрадного оркестра ресторана «Голубой Дунай» и т. д.[2]

Снова в науке[править]

При организации Н. П. Дубининым Института цитологии и генетики в Новосибирске Зоя Сафроновна (его ученица) стала одной из первых приглашённых учёных. В феврале 1958 г. её приняли на должность с.н.с. лаборатории гетерозиса ИЦиГ СО РАН СССР. Первым научным интересом для исследования в ИЦиГе стали опыты на кукурузе на полях Института растениеводства и селекции в Харькове. Вместе с ней там же летом 1958 г. начал работать молодой сотрудник В. К. Шумный (будущий академик, директор ИЦиГ РАН). Он вспоминал:

«Мы с женой Эммой снимали комнату рядом с домом, в котором жила Зоя Софрониевна. В ее окне свет горел часто до утра. Зеленый абажур на подоконнике, склоненная голова над книгами, словарем, неизменный „Беломор“. Первые два месяца работы — десятки тетрадей с переводами, конспектами»[2].

В 1963 г. Зоя Сафроновна стала заведующей лабораторией генетических основ селекции животных, авторитетнейшим членом Ученого совета института и известным в стране специалистом в области количественной генетики, теории селекции и генетики популяций. В соавторстве с другими учёными она выпустила несколько книг на эти темы. Параллельно занималась подготовкой соискателей, аспирантов, преподавателей биологии[2].

С 1970 г. Никоро возглавляла большую лабораторию генетики популяций, куда влилась неспокойная и уникальная в своем роде группа математических генетиков, руководимая В. А. Ратнером. Из этой группы вышли впоследствии известные специалисты в области биоинформатики и теоретической генетики — Р. Н. Чураев, С. Н. Родин, Н. А. Колчанов, Л.Омельянчук[2]. Зоя Сафроновна вникала во все аспекты работы лаборатории, включая сложные темы математической генетики[2].

Новосибирский период жизни учёной-генетика действительно «качественный»: у неё много публикаций, она выступает редактором книг и сборников, преподаёт. В начале деятельности Института цитологии и генетики Зоя Сафроновна даже организовывала семинары по биологической статистике и количественной генетики для сотрудников Института.

Воспоминания[править]

«Гений — значит, от рождения, от генов, дар природы. Про Зою Софрониевну можно точно сказать — гений душевной красоты. Ее отличало природное чувство справедливости, в выражении которого она всю жизнь была удивительно постоянна и бесстрашна. Она оставалась при своем мнении в любой аудитории, какой бы сановной она ни была. Решительно протестовала против обычного лукавого оправдания: «А что я могу сделать один?». Когда в коллективе есть хотя бы две-три личности таких, как Никоро, коллектив уже не походит на послушную толпу. Если этот природный дар становится свойством личности, то надо быть готовым переносить удары, делать трудный выбор… В Никopo привлекало не только стремление к истине и бесстрашное отстаивание правды. Ее отличало нечто большее, чем правда, а именно — праведность. Когда правда не сопряжена с чуткостью и человечностью, она бывает жестока, груба и порой непривлекательна. Картузник Бубнов из горьковского «На дне» валил всю правду, как она есть, но при этом оставался подонком. Истинную справедливость отличает способность стать на место другого, понять его мотивы, найти в любом человеке хорошие стороны. Всем этим в полной мере обладала Зоя Софрониевна. Вот почему к ней так тянулись люди». М. Д. Голубовский, доктор биологических наук[2].

Научные работы[править]

- Дубинин Н. П., Гептнер М. А., Никоро З. С. и др. Экспериментальный анализ экогенотипов Drosophila melanogaster. Часть 2 // Биол. журнал. 1934. Т. 3. Вып. 1. C. 207—216.

- Никоро З. С., Гусев С. Н., Павлов Е. А., Грязнов И. Н. Закономерности половой изоляции у некоторых линий Drosophila melanogaster // Биол. журнал. 1935. Т. 4. № 3. C. 569—585.

- Никоро З. С., Гусев С. Н. Экспериментальная проверка действия генетико-автоматических процессов в популяции // Биол. журнал. 1938. Т. 7. № 1. С. 197—216.

- Никоро З. С., Рогозянова А. И. О взаимодействии генетико-автоматических процессов и естественного отбора // Биол. журнал. 1938. Т. 7. № 5/6. С. 1139—1144.

- Никоро З. С. Изучение природы гетерозиса и методов его использования в селекции растений // Бюл. МОИП. Отд. биол. 1961. Т. 66. Вып. 4. С. 119—133.

- Никоро З. С. Изменение строения популяции под действием отбора в случае сверхдоминирования // Бюл. МОИП. Отд. биол. 1964. Т. 64. Вып. 2. С. 5-31.

- Никоро З. С. О некоторых случаях отрицательной корреляции между родителем и потомком у крупного рогатого скота // Генетические основы селекции сельскохозяйственных животных. Новосибирск: Ред.-изд. отдел СО АН СССР. 1965. С. 7-35.

- Никоро З. С. Значение окраски в племенной работе с крупным рогатым скотом // Генетические основы селекции сельскохозяйственных животных. Новосибирск: Ред.-изд. отдел СО АН СССР. 1965. С. 111—118.

- Лепер П. Р., Никоро З. С. Генетико-математические основы различных методов оценки племенных качеств животных. Новосибирск: Наука. 1966. 142 с.

- Никоро З. С., Сидоров А. Н. Генетический анализ восстановителей фертильности в сорте кукурузы Рисовая 645 // Генетика. 1966. № 4. С. 64-73.

- Голубовская И. Н., Никоро З. С., Хвостова В. В. Анализ возможности отбора на повышение плодовитости у константных 56-хромосомных пшенично-пырейных гибридов // Генетика. 1966. № 4. С. 86-96.

- Никоро З. С. Оценка быков-производителей как основное звено селекционно-племенной работы // Генетика. 1966. № 9. С. 38-48.

- Беляев Д. К., Берг Р. Л., Воронцов Н. Н., Керкис Ю. Я., Красновидова С. С., Никоро З. С. и др. Общая биология (Пособие для учителя). М.: Просвещение. 1966. 320 с.

- Никоро З. С., Стакан Г. А., Харитонова З. Н. и др. Теоретические основы селекции животных. М.: Колос, 1968. 439 с.

- Никоро З. С., Киселёва З. С. Соотношение генетических и фенотипических корреляций // Вопросы математической генетики. Минск: Наука и техника. 1969. С. 129—138.

- Никоро З. С. Использование коэффициента наследуемости в селекционной работе при массовом улучшении скота и в племенных стадах // Генетика и новые методы селекции молочных пород скота. М.: Колос. 1970. С. 90-97.

- Никоро З. С., Решетникова Н. Ф., Киселёва З. С. К вопросу о прогнозировании признаков молочной продуктивности // Генетика и новые методы селекции молочных пород скота. М.: Колос. 1970. С. 120—125.

- Голубовская И. Н., Никоро З. С., Хвостова В. В. Анализ возможности отбора на повышение плодовитости неполных пшенично-пырейных амфидиплоидов (2n = 56). Сообщение 2. Анеуплоидия, мейоз, озернённость // Генетика. 1970. Т. 6. № 2. С. 5-13.

- Никоро З. С., Решетникова Н. Ф. Изучение наследования некоторых биологических и хозяйственно-полезных признаков у крупного рогатого скота. Сообщение 1. Наследование масти у крупного рогатого скота // Генетика. 1971. Т. 7. № 11. С. 46-55.

- Никоро З. С., Решетникова Н. Ф., Харитонова З. С., Трошин И. П. Изучение наследования некоторых биологических и хозяйственно-полезных признаков у крупного рогатого скота при помощи межпородных скрещиваний. Сообщение 2. Наследование процента жира при межпородных скрещиваниях // Генетика. 1971. Т. 7. № 12. С. 39-52.

- Никоро З. С., Рокицкий П. Ф. Применение и способы определения коэффициента наследуемости // Генетика. 1972. Т. 8, № 2. С. 170—178.

- Заславский А. Е., Никоро З. С. Отбор производителей по их фенотипам и по фенотипам их потомков // Исследования по теоретической генетике. Новосибирск: ИЦиГ СО АН СССР. 1972. С. 165—182.

- Никоро З. С. Использование математических моделей в селекции по количественным признакам // Проблемы теоретической и прикладной генетики. Новосибирск: ИЦиГ СО АН СССР. 1973. С. 281—303.

- Никоро З. С., Заславский А. Е. Некоторые принципы планирования работы по оценке племенной ценности животных // Генетика. 1973. Т. 9. № 4. С. 121—125.

- Гинзбург Э. Х., Никоро З. С. К вопросу о генетических корреляциях. Сообщение 1. Плейотропия и неравновесность // Генетика. 1973. Т. 9. № 2. С. 45-54.

- Гинзбург Э. Х., Никоро З. С. К вопросу о генетических корреляциях. Сообщение 2. Способы оценки // Генетика. 1973. Т. 9. № 6. С. 148—155.

- Гинзбург Э. Х., Никоро З. С., Животовский Л. А., Эрнст Л. К. К вопросу о генетических корреляциях. Сообщение 3. Корреляция между молочной продуктивностью и процентом жира у крупного рогатого скота // Генетика. 1973. Т. 9. № 6. С. 156—164.

- Гинзбург Э. Х., Никоро З. С. Связь продолжительности продуктивного использования животных с их хозяйственно-полезными характеристиками // Генетика. 1973. Т. 9. № 7. С. 158—162.

- Никоро З. С., Харитонова З. Н. Генетические основы селекционной работы с крупным рогатым скотом в Якутии. Новосибирск: Наука. 1974. 99 с.

- Никоро З. С. Вопросы планирования селекционно-племенной работы с крупным рогатым скотом // Генетика. 1974. Т. 10. № 7. С. 29-37.

- Никоро З. С., Васильева Л. А. Экспериментальная проверка возможности использования генетико-статистической модели для оценки неравновесных популяций // Генетика. 1974. Т. 10. № 10. С. 58-67.

- Гинзбург Э. Х., Никоро З. С. Роль предварительного отбора при оценке племенной ценности // Вопросы математической генетики. Новосибирск: ИЦиГ СО АН СССР. 1974. С. 179—186.

- Никоро З. С. Аддитивное значение признака и племенная ценность особи // Вопросы теоретической и прикладной генетики. Новосибирск: ИЦиГ СО АН СССР. 1975. С. 82-83.

- Никоро З. С. Статистические модели в теории селекции // Моделирование биологических систем. Ч. 1. Новосибирск: НГУ. 1976. С. 5-80.

- Никоро З. С., Гинзбург Э. Х. Генетико-математические методы внутрипопуляционной селекции // Генетическая теория отбора, подбора и методов разведения животных. Новосибирск: Наука. 1976. С. 33-40.

- Никоро З. С., Васильева Л. А. Об ошибках при использовании селекционно-генетических параметров в неравновесных популяциях // Математические модели генетических систем. Новосибирск: ИЦиГ СО АН СССР. 1976. С. 69-111.

- Васильева Л. А., Никоро З. С. Динамика ответов на отбор и анализ причин селекционного плато в популяции Drosophila melanogaster // Генетика. 1976. Т. 12. № 4. С. 63-72.

- Никоро З. С. Анализ генетического разнообразия популяций при помощи показателя непанмиктичности «y» // Математические модели эволюции и селекции. Новосибирск: ИЦиГ СО АН СССР. 1977. С. 111—119.

- Гинзбург Э. Х., Никоро З. С. Генетическое описание наследования количественных признаков. Сообщение 2. Полигенная или олигогенная модели? // Генетика. 1982. Т. 18. № 8. С. 1343—1352.

- Никоро З. С., Гинзбург Э. Х. Генетический анализ количественных признаков у самоопылителей // Успехи теоретической и прикладной генетики. Новосибирск: ИЦиГ СО АН СССР. 1982. С. 178—180.

- Гинзбург Э. Х., Никоро З. С. Разложение дисперсии и проблемы селекции. Новосибирск: Наука. 1982. 168 с.

Награды и звания[править]

- Орден «Знак Почёта»

- Почётный знак «Заслуженный ветеран Сибирского отделения АН СССР»

Ссылки[править]

- Музей истории генетики Сибири

- Журнал «Природа» № 3, 2005 г.

- Никоро, Зоя Сафроньевна (1904—1984).Это моя неповторимая жизнь : воспоминания генетика / З. С. Никоро. — М. : Academia, 2005 (ПИК ВИНИТИ). — 286, [1] с., [4] л. портр.; 22 см. — (Времена и нравы : мемуары, письма, дневники / Рос. акад. наук).; ISBN 5-87444-214-6 (в пер.)

- Нотман Р. Они слетались на свет // Советская Сибирь. — 2005. — 31 марта (N 59). — С.16-17.

Примечания[править]

| Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Руниверсалис» («Руни», руни.рф) под названием «Никоро, Зоя Сафроновна», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC BY-SA. Всем участникам Руниверсалиса предлагается прочитать «Обращение к участникам Руниверсалиса» основателя Циклопедии и «Почему Циклопедия?». |

|---|