Афанасьевская культура

| Афанасьевская культура Энеолит | |||

|---|---|---|---|

| В составе |

Минусинский вариант; Алтайский вариант: арагольский тип, куротинский тип, куюмский тип | ||

| Локализация | |||

| Типовой и другие памятники |

Афанасьева Гора, Сыда, Тесь I—III, Карасук III, Тепсей X, Ело 1—3, Бике 1—2 | ||

| Датировка | |||

| Носители | |||

| Тип хозяйства | |||

| Исследователи |

В. В. Радлов, С. А. Теплоухов, М. П. Грязнов, Э. Б. Вадецкая, Г. А. Максименков, А. Н. Липский, С. В. Киселёв, В. П. Алексеев, А. В. Поляков, И. П. Лазаретов | ||

| Преемственность: | |||

| |||

Афана́сьевская культу́ра — археологическая культура Южной Сибири эпохи бронзового века (III — нач. II тыс. до н. э.). Ареал распространения — предгорья и высокогорные долины Алтая, степи Минусинской котловины[1].

История открытия[править]

Первые могильники афанасьевского типа были вскрыты ещё В. В. Радловым в 1865 году и А. В. Адриановым в 1903 году. Культура была выделена С. А. Теплоуховым при раскопках могильника у Афанасьевской горы в верховьях Енисея в 1920—1923 годах и получила своё название по этой местности. С. В. Киселёв исследовал курганы афанасьевской культуры в 1925—1932 годах у села Кси (Минусинская степь Красноярского края) и в 1937 году у села Курорты (Алтай)[1].

Следующий этап исследования памятников афанасьевской культуры был связан с масштабными раскопками в 1950-е годы в зоне строительства Красноярской гидроэлектростанции, осуществлявшимися Красноярской экспедицией Ленинградского отделения Института археологии. В Горном Алтае в этот период раскопки проводились Е. М. Берс в устье реки Куюм.

Начало следующего этапа в изучении афанасьевских памятников относится к середине 1970-х годов, когда одновременно разные научные учреждения начали исследования в Горном Алтае. Этот этап характеризуется выявлением десятков новых афанасьевских памятников, раскопками многих из них, накоплением материалов.

Новейший этап в истории изучения афанасьевской культуры относится к началу 2000-х годов. С этого момента и по настоящее время в научный оборот введена бóльшая часть ранее не опубликованных материалов, широко применяются естественнонаучные методы анализа материалов, проводится одновременное углублённое сравнительное изучение памятников Горного Алтая и Среднего Енисея. Получена серия новых радиоуглеродных дат, проведены палеогенетические исследования, изучено несколько важных объектов в Синьцзяне, Монголии, Восточном Казахстане[2].

Локализация и хронология[править]

Территория распространения культуры — Алтай и Хакасско-Минусинская котловина, ареал памятников культуры включает Восточный Казахстан, Западную Монголию и Синьцзян (Джунгарию)[3].

По современным данным была конкретизирована датировка существования культуры: в Горном Алтае — до XXXI—XXIX вв. до н. э., на Среднем Енисее — XXIX—XXV вв. до н. э. Хотя это не исключает, что на Енисее население этой культуры проживало дольше, чем на Алтае, или же связи между племенами на позднем этапе были утрачены[2].

Материальная культура[править]

Керамика[править]

Глиняная посуда разнообразна. Большая её часть состоит из яйцевидных горшков, ёмкостью от 1,5 до 3 литров. Она была рассчитана на небольшую семью. Её форма не случайна. Горшки, по-видимому, зарывались в землю, и пища варилась жаром костра. Много и круглодонных сосудов, шарообразных или реповидных. Среди них встречаются очень крупные, ёмкостью до 200 литров. Они поставлены в могилы людям старческого возраста. Бывают и очень маленькие остродонные сосудики, высотой 7—8 см. Последние всегда сопровождают детские погребения. Вряд ли можно предполагать у афанасьевцев наличие индивидуальной посуды. Эти сосудики, вероятно, изготовлялись специально для погребения.

Среди всех форм посуды выделяются вазочки на поддоне. Их часто в литературе называют светильнями или курильницами. Однако их назначение пока неясно.

В целом вся посуда примитивна, тесто пористое, быстро крошится, в изломе чёрное, слабо обожжённое. Лепили горшки следующим образом: раскатывали отдельные ленты — жгуты, их сушили, а затем скрепляли друг с другом. Окончательную форму придавали руками. Такое изготовление каждого сосуда занимало длительное время. Стенки сосудов заглаживали зубчатой пластинкой. Обжигали сосуды на костре, а перед обжигом покрывали орнаментом. Гладкие сосуды встречаются редко. Орнамент простой: имитация плетёнки, состоящей из чёрточек, гребёнки, ёлочки. По-видимому, в сосудах варили овощи или мясо.

Керамика алтайского варианта афанасьевской культуры отличается более высокими и прямыми, чем на Енисее, шейками сосудов. Кроме того, на Алтае есть сосуды шаровидные, плоскодонные и один баночный[3][2].

Помимо глиняной посуды было много разнообразной деревянной, а также, вероятно, кожаной, берестяной и плетёной из корешков лыка посуды, служившей для хранения и переработки различных продуктов. Мы имеем представление по медным скобкам и пластинкам о различной форме починенных с их помощью деревянных сосудов, в том числе о сосудах с носиком для слива, а по находкам пестов — и о деревянных ступах[2].

- Сосуды. Афанасьевская культура

Орудия труда[править]

Афанасьевцы были первыми горняками и металлургами на своей территории. Исследованы медные рудники, которые использовались афанасьевцами в горном Алтае (Владимировка). На памятниках культуры обнаружено сравнительно небольшое количество медных изделий, однако уровень их металлообработки был высоким изначально. Наиболее характерны следующие предметы: втульчатые топоры, плоские тёсла, двулезвийные черенковые ножи и шилья. Использование двусторонних литейных форм указывает на наличие трудоёмкой техники. Так же афанасьевцы умели делать украшения из железа, золота и серебра. Скорее всего, такой высокий уровень производства не мог сложиться в среде предшествующего населения Саяно-Алтая. Гораздо больше оснований полагать, что металлургия укоренилась здесь в уже сложившемся виде. Однако афанасьевский металлургический очаг на протяжении нескольких столетий оставался изолированным[1].

Орудия труда в могилах афанасьевской культуры находятся редко. Известны лишь каменные шлифованные топоры, колотушки, песты, тёрки. Неоднократно встречались каменные наконечники стрел, но это не остатки положенных умершему стрел и лука. Они находились среди костей человека по одному, редко по два в одной могиле. Это, вероятно, оставшиеся в теле человека наконечники тех стрел, которыми он был убит или ранен.

Находятся в могилах разнообразные металлические изделия. Среди них есть медные иглы, шилья, тонкие лезвия ножичков с остатками или следами деревянной рукояти, рыболовный крючок. Но орудий подобного рода встречено немного. Металл в большем количестве шёл на изготовление украшений и на починку деревянной посуды. Как это ни удивительно, но больше всего найдено медных скобок, оковок и накладок от деревянной посуды. Трещины на сосудах сшивали медными полосками и проволокой. Края сосудов укрепляли пластинками, иногда украшенными несложным орнаментом[4][5].

Жилища[править]

Известны высокогорные небольшие поселения открытого типа на Алтае и в Туве (Кара-Тенеш, Усть-Куюм, Тоора-Даш), а также пещерные становища (Денисова, Каминная), святилища (Кара-Коба, Кучерла 1). Жилища полуземляночные, прямоугольной формы (Кара-Тенеш). Стены, вероятно, были сложены из брёвен. Вдоль стен, внутри жилища располагались каменные и земляные очаги. Такие очаги известны и в пещерных жилищах. Входы и проходы вглубь пещер были перекрыты плетнём или забором. Предполагается, что пещеры могли использоваться пастухами в качестве загона для скота. Культурный слой таких становищ состоит преимущественно из перегноя овечьих копролитов. Как на поселениях, так и в пещерах были найдены фрагменты керамики, орудия из камня, кости и меди, а также кости животных[1].

Наблюдения подобного рода позволяют так представить хозяйство племён афанасьевской культуры. Живя полуоседло небольшими посёлками до десяти, редко больше, семей в одном месте, люди занимались зимой охотой, а летом рыболовством. Они разводили домашний скот и стали производить небольшие посевы полезных растений. Скот содержали в небольшом ещё количестве: при доме, в оградах, преимущественно ради мяса. На занятие афанасьевских племён земледелием прямых указаний нет, но наличие одной из ранних форм его предполагается, так как обычно оно развивается параллельно с ранними формами скотоводства. Вполне возможно, что находимые в могилах каменные песты и предполагаемые к ним деревянные ступы, а также каменные и роговые колотушки служили для обработки продуктов земледелия. Зернотёрок же, видимо, ещё не было.

Как земледелие, так и скотоводство афанасьевских племён были ещё крайне примитивны и представляли собой одну из ранних форм производящего хозяйства[4][1].

Погребальный обряд[править]

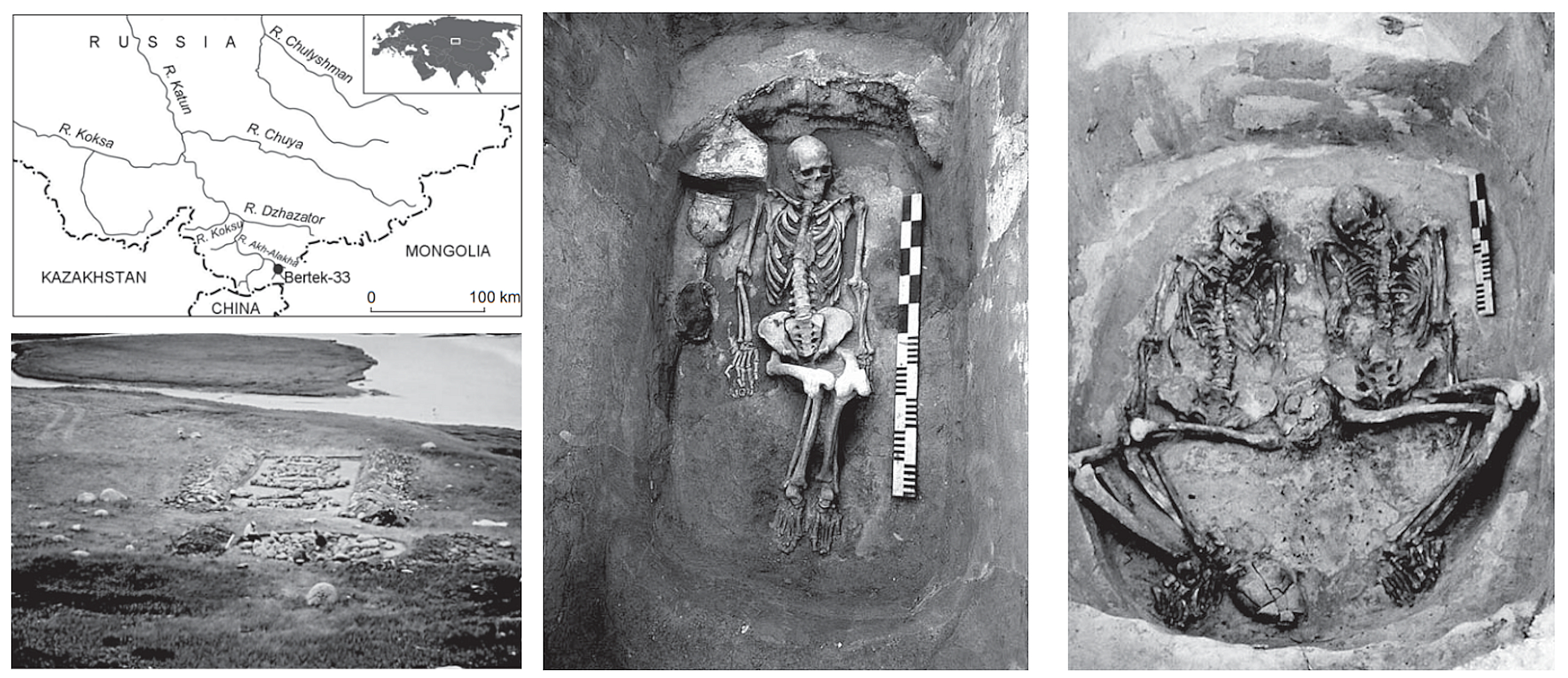

Погребения данной культуры представлены в основном курганными могильниками (Ело 1-2, Бике 1, Пещеркин Лог и др.). Могильники Афанасьевской культуры отличаются небольшими размерами. Погребальные сооружения представлены кольцами из камня и каменных плит, которые перекрывались сверху брёвнами или другими плитами. Внутреннее пространство имело каменную и земляную засыпь или каменную вымостку. В центре — одно-два захоронения, большее количество встречается редко. Положение умерших — на спине с согнутыми в коленях ногами или на боку в скорченном положении.

Инвентарь — глиняная и деревянная посуда (на её наличие указывают находки медных оковок), каменные сверлёные и клиновидные топоры, песты, тёрочники, колотушки, медные ножи и шилья, украшения из камня, кости, меди, железа, серебра и золота. Рядом с посудой лежали остатки мясной пищи (кости барана, коровы, лошади, а также диких животных). В редких случаях, среди человеческих костей, находят каменные наконечники стрел, которые, вероятнее всего, застряли в теле убитых[1].

Пища в горшках не сохранилась, но на их стенках остались следы обуглившейся накипи. Накипь располагается только в верхней части сосуда у горла его с внутренней стороны и больше всего с внешней стороны примерно на одну треть его высоты. Значит, в этих горшках не варили ни кашу, ни молоко (пища пригорела бы внутри на дне и на стенках), и при варке пищи горшок погружали на две трети его высоты в горячую золу и угли очага. Последнее подтвердилось раскопками поселения Тепсей X. Открытые там очаги имели вид плоской чаши, диаметром около 1 м, глубиной в 20 см, обложенной по стенкам каменными плитками, то есть были приспособлены к тому, чтобы в них сохранялся толстый слой золы и угля[4].

Источники[править]

- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Евгения Галимзянова Афанасьевская культура // Энциклопедия «Всемирная история».

- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 Степанова Н. Ф. Афанасьевская культура: об этапах её изучения // Археологические вести. — 2022. — № 34. — С. 116—122.

- ↑ 3,0 3,1 Кузнецов А. Л. История Минусинских Степей: Афанасьевская культура // Сибирский туристический справочник. — 2014.

- ↑ 4,0 4,1 4,2 Глава III. Основные черты афанасьевской культуры // Афанасьевская культура на Енисее. — 1999. — С. 45—54.

- ↑ Степанова Н. Ф. Изделия из металла из погребальных комплексов афанасьевской культуры // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. — 2014. — том 20. — С. 285—288.

| Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Знание.Вики» («znanierussia.ru») под названием «Афанасьевская культура», расположенная по следующим адресам:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Знание.Вики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |

|---|