Игнатьевская пещера

| Игнатьевская пещера | |

| |

| Река Сим и вход в Игнатьевскую пещеру | |

| Координаты: 54.898725, 57.780189 | |

| Регион | Челябинская область |

| Культурное наследие Российской Федерации |

Игна́тьевская пещера (Игнатиевская, Игнатовская, Игнатьевская, Серпиевская, Симская, Игнатова, Игнатиевская, Дальняя, Серпиевская, Ямазы-Таш) — педставляет собой горизонтальную карстовую полость коридорно-гротового типа с разветвлённой системой ходов. Заложена в массиве тёмно-серых доломитизированных известняков верхнего силура — нижнего девона[1].

История открытия[править]

Впервые сведения о пещере опубликованы в книге П. И. Рычкова «Топография Оренбургская, то есть обстоятельное описание Оренбургской губернии сочинённое коллежским советником и Имперской Академии наук корреспондентом Петром Рычковым» в 1762 году. В 1770 году её обследовал П. С. Паллас. В своих путевых заметках он называл её пещерой в горе Ямазе-таммаге-таш. В 1890-х годах геолог Ф. Н. Чернышёв впервые назвал пещеру именем старца Игнатия. Он писал:

«Гора носит название Игнатьевская по имени келейника, жившего в пещере тут находящейся. Келейник Игнатий, умерший лет 40 тому назад, считался среди окрестных крестьян, особенно раскольников, за святого, и до сих пор память о нём благоговейно чтится всем населением».

Первым профессиональным археологом, исследовавшим памятник, можно считать С. И. Руденко. В 1911 году он провёл раскопки во входном гроте пещеры и обнаружил материал бронзового и железного веков. В 1937 году здесь побывал и произвёл раскопки во входной части пещеры другой знаменитый археолог С. Н. Бибиков. В 1949 году, по рекомендации известного уральского историка К. В. Сальникова, Игнатьевская пещера объявлена памятником археологии. В 1960 году археолог О. Н. Бадер провёл разведочные раскопки и нашёл кремневые орудия, что позволило датировать нижний культурный слой в привходовом гроте эпохой палеолита. С 1983 года пещера является филиалом Ильменского заповедника. В 2010 году президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос о придании Игнатьевской пещере статуса государственного заповедника[2].

Географическое положение[править]

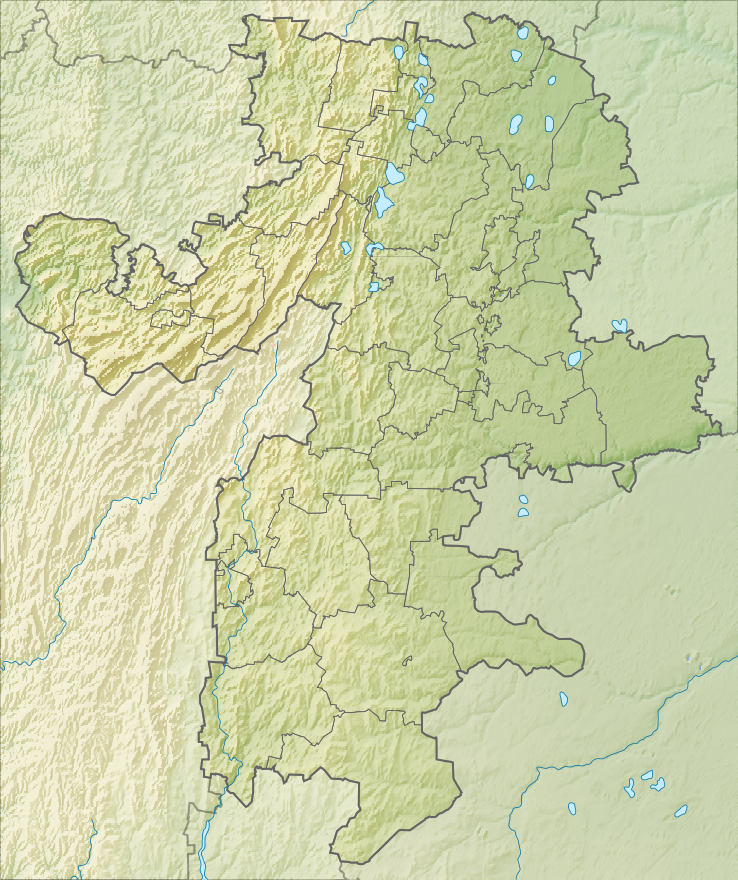

Игнатиевская пещера находится в северо-западных предгорьях Южного Урала со средними высотами от 200 до 700 м над уровнем моря, на правом берегу реки Сим — притоке реки Белой. Современный климат континентальный, умеренно тёплый, со среднегодовыми температурами 0,1 + 1° С и количеством осадков 500—700 мм в год[3].

В окрестностях пещеры произрастают хвойные леса с примесью лиственных: типичными среди древесных пород являются сосна, ель, пихта, берёза, липа, ольха и дуб. Травяной покров состоит из кисличниковых, крупнотравных, папоротниковых и злаковых.

Почвы чернозёмные, сформированы на корбонатных грунтах.

Игнатиевская пещера одна из крупнейших в своём карстовом районе: общая длина её ходов более 600 м. Пещера горизонтальная, просторная: её средняя высота около 2,5 м, средняя ширина около 3 м; температура воздуха около 5° С.

Разработанная в известняках девона, Игнатиевская пещера имеет 4 основных отдела: Входной грот, Основной коридор, Большой зал и Дальний зал, попасть в который из Большого можно по двум узким лазам[3][4]. Общая длина ходов пещеры 620 м, средняя ширина 3 м, средняя высота 2,3 м. Площадь пола 1860 м2. Объём полости более 3 тысяч м³. Вход в пещеру закрыт решёткой[2].

Археологические исследования[править]

В 1980 году В. Т. Петрин, С. Е. Чаиркин и В. Н. Широков обнаружили изображения на стенах в Игнатиевской пещере. Изучение памятника проводилось с 1980 по 1986 годы экспедицией В. Т. Петрина, в 1995 году — экспедицией В. Н. Широкова[3].

Изображения[править]

Первобытные рисунки сосредоточены в Большом и Дальнем залах. За время изучения было обнаружено и скопировано более 50 рисунков, сконцентрированных только в Большом и Дальнем залах, на расстоянии, превышающем 120 м от входа. В Большом зале фигуры нанесены на вертикальные и наклонные стены, на полусводы, в многочисленных нишах. Изображения равномерно распределены в пространстве этого зала вокруг огромной колонны, на которой есть рисунки. В Дальнем зале основное количество изображений, образующих Красное и Чёрное панно, исполнено на потолке, и лишь немногие рисунки сделаны на стене. Практически все фигуры в пещере наносились с пола или блоков у стен, и только несколько мотивов выполнены с каких-то конструкций. Размеры рисунков варьируют от 1,5 см (знак) до 2,3 м (животное), ширина линий, использованных для создания изображений, составляет от 1 до 5 см.

Цветовая схема изображений Игнатиевской пещеры включает краски двух цветов: красную с различными оттенками и чёрную. Репертуар изображений составляют животные, знаки, люди и неопределённые изобразительные мотивы. Среди животных преобладают воспроизведения мамонтов — 6 или 7, и лошадей — 4, две из которых не закончены. Кроме них есть рисунки быка, носорогообразного существа, составленного животного с туловищем верблюда, и фантастического создания, напоминающего мамонта[3]. Человекоподобные существа в Дальнем зале представлены чёрным рисунком мужчины и красным рисунком женщины. Также среди фигур Чёрного панно есть изображение, напоминающее лицо человека — «личина» или «фантом». Интересная композиция находится на потолке Дальнего зала — линейные антропоморфные фигуры обоих полов. Фигура женщины, высотой около 1 метра, имеет круглую голову, выполненные широкой линией туловище, руки и ноги. Особый акцент художник сделал на признаках пола, изобразив грудь и вульву. Между широко разведёнными ногами женщины он нанёс три красных ряда из 28 точек. Вероятно, они связаны с периодическими изменениями в организме женщины репродуктивного возраста и лунным календарём.

Основу красных красок составляли оксиды железа — гематит, гётит, лепидокрокит, магнетит с добавлением кальцита, полевого шпата, глинистых частиц и слюды, а также апатита костного происхождения. Чёрные рисунки делались углём[5].

Археологические раскопки[править]

Проведённые раскопки в разных частях пещеры позволили обнаружить культурный слой эпохи верхнего палеолита с многочисленными частицами угля от факелов и светильников, каменными и костяными изделиями, кусочками охры, украшениями и костями животных. Каменные изделия (более 1300 экземпляров, происходящие, главным образом, из Входного грота) изготовлены из различных яшм, кремней, кварцита, песчаника, хрусталя, известняка и других пород и минералов. Среди орудий преобладают скребки, ретушированные пластины, резцы, долотовидные орудия, зубчатые и выемчатые формы. Выразительную серию составляют пластинки с притуплённым краем, в том числе, с обработанным концом, служившие вкладышами составных орудий с основой из кости, рога или дерева. Украшения представлены двумя подвесками, сделанными из клыка песца и зуба быка или бизона, и двумя мелкими, округлой формы плоскими бусинами из кости или бивня[3].

Датировка[править]

Три радиоуглеродные даты по уголькам из культурного слоя Большого зала относили создание рисунков Игнатиевской пещеры к концу плейстоцена: 14240 ± 150(СОАН-2209); 13335 ± 193 (ИЭМЭЖ-365); 10400 ± 465(СОАН-2468). Кроме находок эпохи верхнего палеолита во Входном гроте и Низком переходе были обнаружены вещи более поздних эпох — бронзы и железа. В этой части пещеры древних рисунков нет. В поддержку палеолитического возраста говорит тот факт, что мамонты исчезли на Южном Урале в конце плейстоцена, около 12—14 тысяч лет назад. В Большом Зале с рисунками были найдены только верхнепалеолитические изделия.

Есть также немного стратиграфических доказательств относительной одновременности изображений с верхнепалеолитическими находками в пещере. В течение раскопок рыхлых отложений возле группы с красной площадью была обнаружена тонкая прослойка мондмильха. Многочисленные частицы древесного угля и охры, каменные изделия и подвеска, сделанная из клыка песца, залегали ниже этой прослойки. Песец населял Южный Урал только в плейстоцене. Поскольку мондмильха закрывает некоторые художественные мотивы, расположенные на стене пещеры, кажется вероятным, что некоторые изображения в Игнатиевской пещере являются по крайней мере не моложе 10000 лет[3].

Источники[править]

- ↑ Баранов С. М. Игнатиевская (Игнатьевская) пещера Игнатьевская // Ашинский сайт.

- ↑ 2,0 2,1 Павел Распопов Игнатьевская пещера: древние рисунки, старец Игнатий и лик Богородицы // Ураловед. — 2019.

- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 Широков В. Н., Rowe M. W., Steelman K. L., Southon J. R. Игнатиевская пещера: первые прямые радиоуглеродные датировки настенных рисунков // Образы и сакральное пространство древних эпох.. — 2003. — С. 67—72.

- ↑ Обыденнов, М. Ф. Адаптация человека в каменном веке // Единство. Гражданственность. Патриотизм FV. : Сборник научных трудов к 100-летию Республики Башкортостан. — 2019. — том 1. — С. 348—352.

- ↑ Носкова, Я. Р. Наскальная живопись в Игнатьевской пещере // Человек и научное познание. Социокультурные аспекты науки : Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции, Смоленск. — 2018. — С. 10—12.

| Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Знание.Вики» («znanierussia.ru») под названием «Игнатьевская пещера», расположенная по следующим адресам:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Знание.Вики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |

|---|