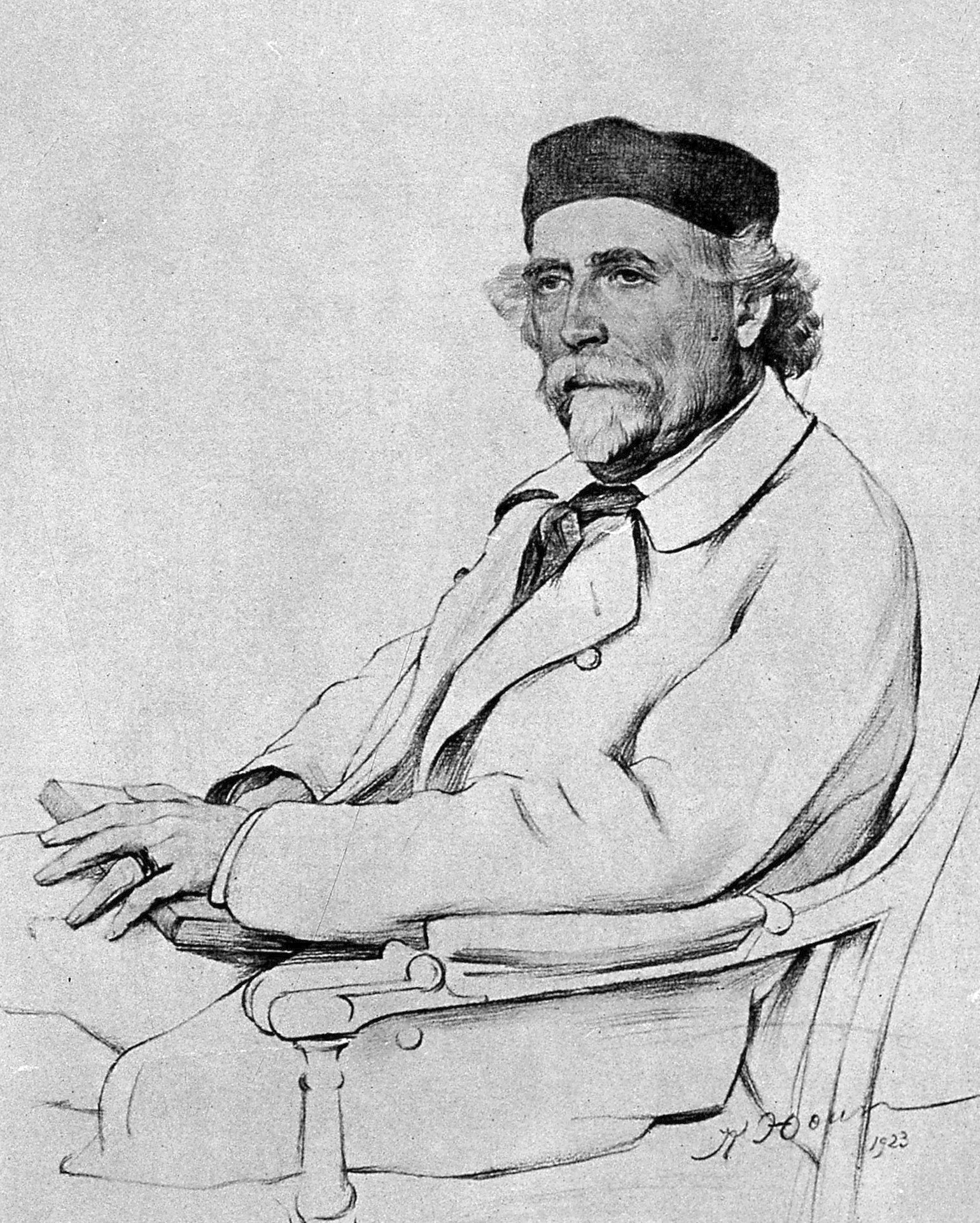

Николай Дмитриевич Зелинский

Николай Дмитриевич Зелинский

- Место рождения

- Тирасполь, Российская империя

- Гражданство

Российская империя,

Российская империя,  РСФСР (1917—1922),

РСФСР (1917—1922),  СССР

СССР

- Место работы

- Новороссийский университет, Московский университет, МГУ

- Учёная степень

- Доктор химических наук, 1891 год

- Учёное звание

- академик АН СССР

- Известен как

- Создатель активированного угля и первого угольного противогаза на его основе

Николай Дмитриевич Зелинский (25 января (6 февраля) 1861, Тирасполь — 31 июля 1953, Москва) — российский и советский химик-органик, основоположник научной школы, один из создателей органического катализа и нефтехимии[1].

Изучал происхождение нефти, химию углеводородов и их катализ, открыл способ получения альфа-аминокислот, разработал угольный противогаз (1915), первый эффективный противогаз (1915), создал активированный уголь и отечественное синтетическое топливо из углеводородов. Играл важную роль в организации Института органической химии АН СССР, который сейчас носит его имя. В 1939 году основал лабораторию сверхвысоких давлений[1].

Заслуженный деятель науки РСФСР (1926)[1]. Член-корреспондент АН СССР (1924), академик АН СССР (1929)[1]. Лауреат Ленинской премии (1934). Трижды лауреат Государственной премии СССР (1942, 1946, 1948). Трижды лауреат Сталинской премии (1942, 1946, 1948). Герой Социалистического Труда (1945)[1][2].

Биография[править]

Николай Дмитриевич Зелинский родился 25 января (6 февраля) 1861 года в дворянской семье в городе Тирасполе[3] в семье потомственного дворянина, Дмитрия Осиповича Зелинского, который в 1863 году умер от туберкулёза. Через два года от той же болезни умерла его мать. Поэтому Николай Зелинский остался на попечении своей бабушки, Марии Петровны Васильевой, проведя детство у неё в деревне[4][5]. Для подготовки к поступлению в гимназию в десять лет Николай Зелинский поступил в Тираспольское уездное училище на двухгодичные курсы, закончив их досрочно в 11-летнем возрасте, и поступил во второй класс одесской Ришельевской гимназии[4].

В 1880 году, окончив гимназию, Николай Дмитриевич Зелинский поступил на естественное отделение физико-математического факультета Новороссийского университета, который окончил в 1884 году. Ему предоставили возможность остаться в университете и отправиться в Германию для научных исследований. Он провел два года (1885 — 1887) в лабораториях Лейпцига (лаборатория Й. Вислиценуса) и Гёттингена (лаборатория В. Мейера), где активно работал и проводил химические эксперименты. Им были выполнены исследования новой реакции, по которой было получено не изученное к тому времени газообразное вещество иприт. Именно выделение этого газа привело к тяжёлому отравлению химика. Вернувшись в Россию в 1887 году, он стал приват доцентом кафедры химии Новороссийского университета. В последующие годы успешно выдержал магистерский экзамен - 1888 год, и в 1889 году защитил магистерскую диссертацию по теме «К вопросу об изомерии в тиофеновом ряду» и 1891 году докторскую по теме «Исследование явлений изомерии в рядах предельных углеродистых соединений»[4].

В 1893 году по приглашению Дмитрия Ивановича Менделеева Николай Дмитриевич Зелинский начал преподавать органическую химию в Московском университете. Его лекции были очень популярны среди студентов. Николай Дмитриевич Зелинский работал экстраординарным профессором, с 1902 года — ординарным профессором, в Московском университете с перерывом в период с 1911 — 1917 годов, когда в знак протеста против политики министра народного просвещения он покинул университет и трудился профессором в Санкт-Петербургском политехническом институте[6].

В 1917 году Николай Дмитриевич Зелинский вернулся в Московский университет и преподавал там до 1929 года Он активно участвовал в организации Института органической химии Академии наук СССР и руководил несколькими химическими лабораториями. Профессор Зелинский заведовал кафедрой химии физико-математического факультета, с 1929 — 1930 годы и 1933 — 1938 годы был заведующим органической химии химического отделения. С 1938 года по 1953 года возглавил кафедру химии нефти. В 1950 году и в 1953 год заведовал лабораторией антибиотиков и биогенных оснований[4].

10 июля 1941 года Николай Дмитриевич Зелинский стал членом научно-технического совета, созданного для изучения и испытания научных исследований в области химии, связанных с военной тематикой. Он присоединился к команде под председательством профессора С. В. Кафтанова, уполномоченного Государственным комитетом обороны.

Во время Великой Отечественной войны Николай Дмитриевич Зелинский работал в эвакуации в Казахстане до лета 1943 года. Семью Николая Дмитриевича Зелинского разместили в главном корпусе курорта Наркомздрава РСФСР в Боровом. Он активно участвовал в проектах, направленных улучшение качества авиационных бензинов и смазочных масел. Были разработаны новые катализаторы для процессов ароматизации нефти и получения продуктов оборонного значения, имеющие значение для обороноспособности СССР. В результате был разработан новый процесс, позволяющий получать высокооктановое топливо. В 1942 году Николаю Дмитриевичу Зелинскому присуждена Государственная премия первой степени[4].

Под руководством Николая Дмитриевича Зелинского были проведены тщательные развёрнутые исследования процесса каталитического крекинга нефти. С помощью спектральных методов была определена химическая природа продуктов этого процесса. Кроме того, Николай Дмитриевич Зелинский руководил исследованиями, направленными на поиск способов рационального использования продуктов первичной переработки твердого топлива — угля, сланцев, торфа. Проблема удаления серы из сланцевых смол приобрела великое значение из-за высокого содержания серы в сланцах, что обесценивало их как сырье для получения моторного топлива. Он также руководил работами по изысканию путей рационального использования продуктов первичной переработки. В СССР запасы сланцев составляли три четверти от общих запасов топлива, но из-за высокого содержания серы они не могли быть использованы в качестве сырья для получения моторного топлива. В течении военных лет Зелинский нашёл решение этой задачи, удаляя серу в виде сероводорода, пропуская смесь сланцевых масел с водородом, используя в качестве катализатора платину или никель в смеси с оксидом алюминия при 300°[4].

Развитие нефтехимической промышленности в нашей стране привело к неотъемлемому пересмотру направлений её развития. Правительством СССР была поставлена задача получения искусственного жидкого топлива.Благодаря высокоточным научным исследованиям, удалось обосновать возможность использования не только жидких, но и твердых горючих полезных ископаемых. Что позволило использовать их как ценное сырье для получения моторного топлива с высоким октановым числом и качественных смазочных масел. Таким образом, был создан уникальный фундамент для переработки угля Западной Сибири, угля и природного газа Ухтинского и Печорского месторождений, расположенных в отдаленных территориях от фронта[4].

Скончавшись 31 июля 1953 года, Николай Дмитриевич Зелинский похоронен на Новодевичьем кладбище (участок № 1) в Москве. Надгробный памятник, установленный на могиле Николая Дмитриевича Зелинского, разработан скульптором Николаем Никогосяном.

Научная деятельность[править]

Николай Дмитриевич Зелинский был незаурядным ученым, известным своими исследованиями в области химии тиофена. Летом 1891 года на лодке «Запорожец» он принял участие в экспедиции по Чёрному морю и Одесским лиманам.В результате этой экспедиции была исследована черноморская вода, что позволило сделать вывод о бактериальном происхождении сероводорода, содержащегося в морской воде. В период пребывания в Одессе Николай Дмитриевич написал 40 научных работ[4].

Его основные исследования были посвящены химии углеводородов и органическому катализу. Также им проведены исследования и сделаны выводы по химии аминокислот, электропроводности в неводных растворах. Среди значимых достижений Николая Зелинского в период 1895 — 1907 годах стали работы по синтезу ряда циклопентановых и циклогексановых углеводородов. Эти работы являлись эталонами для изучения химического состава и основой для искусственного моделирования нефти и нефтяных фракций[4].

Теория и практика каталитической дегидрогенизации углеводородов гексаметиленового ряда базируются на исследованиях академика Н. Д. Зелинского и его школы. Основой этих исследований является установленный в 1910 году Николаем Дмитриевичем Зелинским факт избирательного действия мелкодисперсной платины и палладия на циклогексановые и ароматические углеводороды. Изучив суть процесса каталитической дегидрогенизации углеводородов, Н. Д. Зелинский сделал вывод об избирательном воздействии катализаторов на реакцию, а также обосновать зависимость обратимости реакций гидро- и дегидрогенизации в зависимости от температуры.

1911 году осуществил дегидрогенизацию циклогексана и его гомологов в ароматические углеводороды, используя в качестве катализатора платину и палладий. Данный процесс широко использовался химиками для установления содержания циклогексановых углеводородов в бензиновых и керосиновых фракциях нефти с 1920 года по 1930 год, а также в промышленный метод получения ароматических углеводородов из нефти. Современный каталитический риформинг нефтяных фракций основан также на исследованиях Николая Дмитриевича Зелинского.

В 1934 Николай Дмитриевич Зелинский со своими учениками открыли реакцию гидрогенолиза циклопентановых углеводородов с последующим превращением их в алканы при избытке водородав и катализатора платинированного угля и[4].

В 1915 году Николай Дмитриевич Зелинский изобрёл активированный уголь, который предложил применять для очищения загрязненного воздуха. Идею подхватил инженер-резинщик завода «Треугольник» Михаил Куммант. Им была сконструирована резиновая маска, защищающая не только от опасных веществ кожу лица, но и легкие. Это устройство, состоящее из резиновой маски и фильтрующей коробки получило назвали противогазом и впоследствии стало спасением для многих воинов. Сам Зелинский неоднократно отмечал, что наука и знание помогли ему создать такое устройство, благодаря которому множество тысяч жизней были спасены.

Николай Дмитриевич Зелинский также преуспел в использовании окисных катализаторов при крекинге нефти. Это открытие датируется 1915 годом и позволило осуществлять процесс крекинга нефти при более низких температурах с более высоким выходом ароматических углеводородов. В 1918 — 1919 годах Николаем Дмитриевичем Зелинским разработан метод получения бензина крекингом солярового масла и нефти в присутствии хлористого и бромистого алюминия. Промышленное применение этого метода позволило в полном объёме обеспечить бензином Советское государство. Зелинский улучшил реакцию каталитического уплотнения ацетилена в бензол предложив использовать в качестве катализатора активированный уголь. Николай Дмитриевич Зелинский и его ученики изучили также дегидрогенизацию парафинов и олефинов в присутствии окисных катализаторов[4]. Все эти достижения сделали Н. Д. Зелинского одним из наиболее значимых и влиятельных ученых своего времени.

Николай Дмитриевич Зелинский приверженцем теории органического происхождения нефти. Им проведено значительное количество исследований для установления теории органического происхождения нефти с её генезисом. Николай Дмитриевич Зелинский совместно со своей командой ученых определили, что метиленовые радикалы являются промежуточными продуктами во многих гетерогенных каталитических реакциях, включая распад циклогексана, синтез углеводородов из оксида углерода и водорода в присутствии кобальтового катализатора, гидроконденсацию олефинов с оксидом углерода и гидрополимеризацию олефинов в присутствии малых количеств окиси углерода[4].

Огромное значение имели также работы Николая Дмитриевича Зелинского и его научного коллектива в области адсорбции газов на активированных углях и разработке угольного противогаза в соавторстве с Эмондом Куммантом (1915). Изобретение этого противогаза стало существенным вкладом в боеготовность российской и союзнических армий во время Первой мировой войны[5].

Педагогическая деятельность[править]

Николаем Дмитриевичем Зелинским сформирована целая научная школа учёных[7], внесшая фундаментальный вклад в различные области химии. Среди ученых:

- академики АН СССР А. А. Баландин, Л. Ф. Верещагин, Б. А. Казанский, К. А. Кочешков, С. С. Намёткин, А. Н. Несмеянов;

- члены-корреспонденты Академии наук СССР Н. А. Изгарышев, К. П. Лавровский, Ю. Г. Мамедалиев, Б. М. Михайлов, В. А. Некрасова-Попова, А. В. Раковский, В. В. Челинцев, Н. И. Шуйкин;

- профессора В. В. Лонгинов, А. Е. Успенский, Л. А. Чугаев, Н. А. Шилов[7].

Николай Дмитриевич Зелинский — один из организаторов Всесоюзного химического общества имени Д. И. Менделеева. В 1921 году заслужил почётное членство в Московском обществе испытателей природы, а в 1935 стал его президентом. Благодаря своим заслугам и яркой научной карьере, Николай Дмитриевич Зелинский с 1941 года его почётный член[7].

Семья[править]

Николай Дмитриевич Зелинский вступал в брак трижды:

- С первой супругой Раисой, которая умерла в 1906 году, он прожил 25 лет.

- Брак со второй женой ученого Евгенией Кузьминой-Караваевой, которая была пианисткой, также продлился 25 лет.

- С третьей супругой Ниной Евгеньевной Жуковской-Бог, художницей, Николай Зелинский прожил 20 лет.

У Николая Дмитриевича было трое детей:

- дочь Раиса Зелинская-Платэ (1910 — 2001 годы);

- сын Андрей Николаевич Зелинский (родился в 1933 году), российский историк, археолог, ученик Льва Гумилёва и Юрия Рериха, доктор исторических наук, с 1954 года заведовал музеем-квартирой академика Н. Д. Зелинского в Москве, в 1991 году назначен руководителем Центра ноосферной защиты им. академика Н. Д. Зелинского;

- сын Николай Николаевич Зелинский (родился в 1940 году).

Разное[править]

- Николай Дмитриевич Зелинский решил не подавать заявку на патент для своего изобретения — угольный противогаз. Он считал, что не стоит обогащаться на людской беде, и передал право его производства союзникам[8];

- Единственный оставшийся экземпляр первого противогаза хранится в квартире Николая Дмитриевича Зелинского;

- В 1885 году Николаю Зелинскому было предложено отправиться в Германию в качестве стипендиата. Во время обучения он впервые синтезировал хлорпикрин и первым испытал его токсичное действие. Позднее, хлорпикрин, открытый Николаем Зелинским, широко использовался как боевое отравляющее вещество. Синтезируя тетрагидротиофен (тиофан), Н. Д. Зелинский получил дихлордиэтилсульфид, впоследствии названным ипритом, способным оказывать ядовитое воздействие на кожные покровы. Юный учёный серьёзно пострадал от дихлордиэтисульфида (иприта).[4].

Награды и премии[править]

- в 1924 году Николай Дмитриевич Зелинский награждён Премией имени А. М. Бутлерова Русского физико-химического общества[3]);

- в 1934 году Испанская академия наук избрала Н. Д. Зелинского академиком-корреспондентом[7];

- 10 июня1945 года Николаю Дмитриевичу Зелинскому присвоено звание Герой Социалистического Труда[4];

- в 1934 году удостоен премии имени В. И. Ленина от Комитета по химизации народного хозяйства Союза ССР);

- Николай Дмитриевич Зелинский кавалер четырёх орденов Ленина, которые он получил 7 мая 1940 года, 10 июня 1945 года, 5 февраля 1946 года и 5 февраля 1951 года[4];

- Награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени (29 марта 1941; 3 апреля 1944)[4];

- Обладатель Сталинской премии первой степени (1942) за выдающиеся научные работы по органической химии, опубликованные в сборнике его избранных трудов в 1941 году[7];

- за разработку метода получения ароматических углеводородов в 1946 году Николаю Дмитриевичу Зелинскому присуждена Сталинская премия второй степени[7];

- В 1947 году за многолетние исследования в области химии белка, представленные в работе «Современное состояние вопроса о циклической природе связей аминокислот в молекуле белка», Н. Д. Зелинский получил Сталинскую премию первой степени[7].

Файл:Привилегия Н. Зелинскому.pdf

Память[править]

- В 1953 году Институту органической химии АН присвоено имя Николая Дмитриевича Зелинского[9];

- В 1961 году в 100-летний юбилей Н. Д. Зелинского в СССР выпущена почтовая марка;

- В 2011 году в 150-летний юбилей Н. Д. Зелинского в Приднестровье выпущены почтовая марка и конверты;

- Именем Николая Дмитриевича Зелинского названа одна из улиц Москвы, Воскресенска в Московской области, Тирасполя, Кишинёва, Тюмени, Ярославля, Великого Новгорода, Орска, Караганды, Даугавпилса, Алма-Аты и Мариуполя;

- Имя Николая Зелинского присвоено Большой химической аудитории химического факультета МГУ;

- Именем Николая Дмитриевича Зелинского в 1970 году назван кратер на обратной стороне Луны. Название кратера присвоенно Международным астрономическим союзом[7];

- На Московском проспекте на фасаде дома № 19 в Санкт-Петербурге установлена Мемориальная доска с барельефом Николая Дмитриевича Зелинского. Здесь находится ВНИИ метрологии им. Д.И. Менделеева и по этому адресу Николай Зелинский работал над противогазом[7].

Памятники[править]

- В Электростали перед проходной открытое акционерное общество «Электростальский химико-механический завод» в июле 2013 года открыт памятник Николаю Дмитриевичу;

- 2 июня 2013 года ОАО «Электростальский химико-механический завод», занимающемуся производством средств индивидуальной и коллективной защиты было присвоено имя Николая Дмитриевича Зелинского;

- 19 мая 2016 года в Санкт-Петербурге на здании НИИ метрологии им. Д. И. Менделеева на Московском проспекте на фасаде дома № 19 установили мемориальную доску с надписью: «Здесь в 1915 году выдающийся ученый Николай Дмитриевич Зелинский изобрел угольный противогаз», созданную скульптором-художником В. А. Сиваковым[9];

- Памятник великому химику установлен в Тирасполе (Молдавия);

- В городе Москве на Новодевичьем кладбище находится памятник Николаю Дмитриевичу Зелинскому[7];

- В Приднестровье, в Тирасполе, в доме, где прошли детские годы Зелинского, находится мемориальный дом-музей академика, а на здании гуманитарно-математической гимназии (бывшей школы № 6) установлена мемориальная доска, перед зданием установлен памятник Николаю Дмитриевичу Зелинскому[7];

- В Одессе, здание, где проживал Зелинский во время работы в Новороссийском университете, ныне располагается кафедра органической химии потомка Одесского национального университета имени И. И. Мечникова, украшает мемориальная доска[7].

Сочинения[править]

Николаем Дмитриевичем Зелинским были проведены научные исследования, результаты которых нашли отражение в его трудах[4]:

- Исследование явлений стереоизометрии в рядах предельных углеродистых соединений. — Одесса: тип. А. Шульце, 1891. — 190 с.

- Материалы к изучению генезиса иловых отложений отв. ред. акад. Н. Д. Зелинский. — М. — Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1939. — 200 с.

- Уголь, как средство борьбы с удушающими и ядовитыми газами: Экспериментальное исследование 1915—1916 гг. / Н. Д. Зелинский (в соавторстве с В. С. Садиковым). — М. — Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1941. — 131 с.

- Избранные труды. Т. 1 — 2. — М. — Л.: Изд-во акад. наук СССР, 1941.

- Великий русский химик А. М. Бутлеров (1828—1886). — М.: Изд-во Моск. общество испытателей природы, 1949. — 241 с. (при участии М. М. Азарина).

- Высшие жирные кислоты и их отношение к туберкулезным бациллам / Акад. Н. Д. Зелинский — М.: Изд-во Моск. общество испытателей природы, 1951. — 84 с., (в соавторстве с Л. С. Бондарь).

- Собрание трудов. Т. 1 — 4. — М., Изд-во Акад. наук СССР, 1954—1960.

Источники[править]

- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Большая советская энциклопедия / гл. ред. О. Ю. Шмидт. — Москва: Советская энциклопедия, 1933. — 408 с.

- ↑ Залесский Константин Александрович Великая Отечественная война, 1941-1945 [Текст] : большая биографическая энциклопедия. — Москва: АСТ, 2013. — 829 с. — ISBN 978-5-17-078426-4.

- ↑ 3,0 3,1 Зелинский Николай Дмитриевич. Большой энциклопедический словарь. Проверено 29 августа 2023.

- ↑ 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 4,13 4,14 4,15 4,16 Жизнь и выдающиеся моменты научной деятельности Н. Д. Зелинского. Проверено 29 августа 2023.

- ↑ 5,0 5,1 Фигуровский Н.А. Очерк развития русского противогаза во время Империалистической войны 1914-1918 гг.. — М: Изд-во Акад. наук Союза ССР, 1942. — 97 с.

- ↑ Академик Зелинский. Биография, личная жизнь. Моря и океаны (2021-12-07). Проверено 30 августа 2023.

- ↑ 7,00 7,01 7,02 7,03 7,04 7,05 7,06 7,07 7,08 7,09 7,10 7,11 Выдающийся ученый и педагог: к 160-летию Н.Д. Зелинского (1861-1953). Московский Педагогический Государственный Университет. Проверено 30 августа 2023.

- ↑ Как русский химик Николай Зелинский повлиял на историю войн и мировую экономику. Новости Приднестровья. Проверено 30 августа 2023.

- ↑ 9,0 9,1 В Петербурге увековечили память Николая Зелинского, изобретателя противогаза // Учительская газета. — 2016.

Литература[править]

- Академик Николай Дмитриевич Зелинский: Девяностолетие со дня рождения. — Москва: Изд-во Акад. наук СССР, 1952. — 272 с.

- Волков В. А., Куликова М. В. Московские профессора XVIII — начала XX веков. Естественные и технические науки / отв. ред. С. С. Илизаров. — М.: Янус-К; Московские учебники и картолитография, 2003. — С. 92 — 93. — 296 с.

- Зелинский А. Н. Спаси и сохрани: К 100-летию «Противогаза Зелинского» // «Русский вестник». — 2015. — 3 июля.

- Зелинский Н. Д. // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Советская энциклопедия, 1969—1978.

- Казанский Б. А., Несмеянов А. Н., Платэ А. Ф. Работы академика Н. Д. Зелинского и его школы в области химии углеводородов и органического катализа / Ученые записки МГУ. Вып. 175. — М., 1956.

- Московский университет в Великой Отечественной войне. — М.: Издательство Московского университета, 2020. — 632 с.

- Наметкин С. С. Президент Московского общества испытателей природы, академик Николай Дмитриевич Зелинский: К 80-летию со дня рождения. — Б. м., 1941. — 80 с.

- Николай Дмитриевич Зелинский — М. — Л.: Изд-во АН СССР, 1946. — 88 с.

- Нилов Е. И. Зелинский / ред. О. Писаржевского. — М.: Молодая гвардия, 1964. — 256 с.

- Платэ А. Ф. Николай Дмитриевич Зелинский // Люди русской науки: Математика — Механика — Астрономия — Физика — Химия. — М.: Физматгиз, 1961. — 600 с.

- Сысоева Е. К., Терентьев П. Б. Зелинский Николай Дмитриевич // Императорский Московский университет: 1755—1917: энциклопедический словарь / сост. А. Ю. Андреев, Д. А. Цыганков. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. — 894 с.

- Фигуровский Н. А. Очерк возникновения и развития угольного противогаза Н. Д. Зелинского. — М., 1952. — 204 с.

- Юрьев Ю. К., Левина Р. Я. Жизнь и деятельность академика Николая Дмитриевича Зелинского / науч. ред. С. Т. Иоффе. — М.: МОИП, 1953. — 120 с.

Ссылки[править]

- Профиль Николая Дмитриевича Зелинского на официальном сайте РАН

- Зелинский Николай Дмитриевич, Летопись Московского университета

- История появления первого отечественного противогаза

- Химическое оружие на фронтах Мировой войны 1914—1918 гг. Краткий исторический очерк

| Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Знание.Вики» («znanierussia.ru») под названием «Зелинский, Николай Дмитриевич», расположенная по следующим адресам:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Знание.Вики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |

|---|

- Родившиеся 6 февраля

- Родившиеся в 1861 году

- Персоналии по алфавиту

- Родившиеся в Тирасполе

- Умершие 31 июля

- Умершие в 1953 году

- Умершие в Москве

- Профессора Новороссийского университета

- Профессора Императорского Московского университета

- Действительные члены АН СССР

- Герои Социалистического Труда

- Учёные по алфавиту

- Преподаватели МИТХТ

- Выпускники Ришельевской гимназии

- Выпускники Императорского Новороссийского университета

- Похороненные на Новодевичьем кладбище

- Химики по алфавиту

- Химики СССР

- Химики Российской империи

- Химики XX века

- Авторы Энциклопедического словаря Гранат

- Профессора МГУ

- Члены Общества для пособия нуждающимся студентам

- Члены Леденцовского фонда

- Президенты Московского общества испытателей природы

- Преподаватели Санкт-Петербургского политехнического университета

- Члены Испанской королевской академии наук

- Лауреаты премии имени А. М. Бутлерова Русского физико-химического общества

- Изобретатели Российской империи