Земства

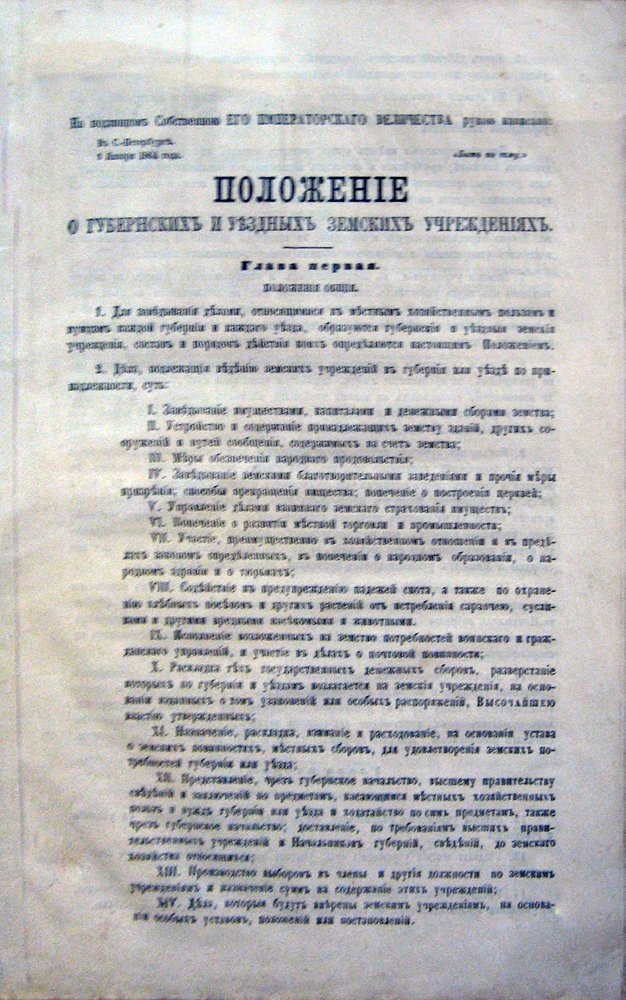

Зе́мства — органы местного самоуправления в Российской империи созданные в ряде губерний и уездов Европейской России по земской реформе от 1 (13) января 1864 года.

История[править]

Проект одной из реформ Александра II — земской реформы, которая разрабатывалась с 1859 года комиссией при министерстве внутренних дел: председатель Милютин, с 1861 года — Валуев. Реформаторы стремились заменить систему бюрократического управления в областных учреждениях, при которой областная жизнь управлялась директивами из центра, что вело к ошибочным и запоздалым решениям. Главным аргументом в поддержку реформы было убеждение, что местные условия хорошо знают все жители региона, а посылаемые чиновники точно осуществляют программу, полученную в центре, без учёта местной специфики. «Положение» от 1 (13) января 1864 года отразило различные интересы дворянских групп. В ходе реформы создавались губернские и уездные земские собрания и земские управы — и те, и другие выборные, на началах бессословности[1][2].

Избиратели делились на три курии: уездных землевладельцев, городских избирателей и выборных от сельских обществ. Правом участия в выборах по первой курии пользовались владельцы не менее чем двести десятин земли, владельцы промышленных, торговых предприятий или другого недвижимого имущества на сумму не ниже пятнадцати тысяч рублей или приносящего доход не менее шести тысяч рублей в год, а также уполномоченные от землевладельцев, обществ и учреждений, владевших не менее 1/20 ценза первой курии. Избирателями городской курии были лица, имевшие купеческие свидетельства, владельцы предприятий или торговых заведений с годовым оборотом не ниже шести тысяч рублей, а также владельцы недвижимой собственности на сумму от пятисот рублей (в небольших городах) до трёх тысяч рубублей (в крупных городах). Выборы по крестьянской курии были многостепенными: сельские общества выбирали представителей на волостные сходы, те — выборщиков, а последние — гласных в уездное земское собрание[1][2].

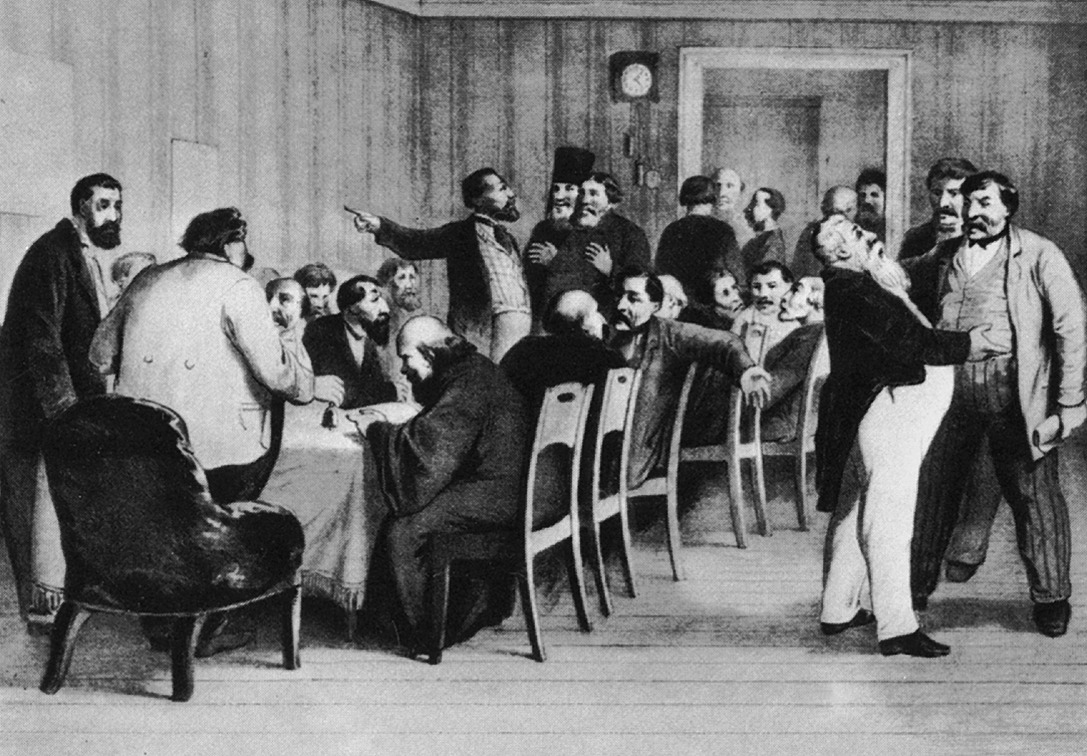

Губернские и уездные земские управы состояли из шести человек, назначаемых земскими собраниями. Собрания созывались один раз в год, но в чрезвычайных ситуациях могли собираться и чаще. Управы работали на постоянной основе. Собрания давали распоряжения и контролировали их выполнение, а управы собственно занимались выполнением решений. Председателями губернских и уездных съездов были предводители дворянства[1][2]. Земские собрания и управы были лишены права как учреждения общаться между собой, они не имели принудительной власти, так как полиция им не подчинялась; их деятельность контролировалась губернатором и министром внутренних дел, имевшими право приостанавливать исполнение любого постановления земского собрания[1][2]. Земские собрания и управы ведали местными хозяйственными делами: содержанием путей сообщения; строительством и содержанием школ и больниц; наймом врачей и фельдшеров; устройством курсов для обучения населения и устройством санитарной части в городах и деревнях; «попечением» о развитии местной торговли и промышленности, обеспечением народного продовольствия (устройством хлебных складов, семенных депо); заботой о скотоводстве и птицеводстве; взиманием налогов на местные нужды [1][2].

Земства были введены земской реформой 1864 года в тридцати четырёх губерниях. В 1865 году введены в девятнадцати губерниях: Воронежской, Казанской, Калужской, Костромской, Курской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Самарской, Санкт-Петербургской, Пензенской, Полтавской, Псковской, Рязанской, Тамбовской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Ярославской; в 1866 году ещё в девяти губерниях: Владимирской, Екатеринославской, Орловской, Саратовской, Симбирской, Смоленской, Тверской, Тульской и Таврической; в 1867 в двух губерниях: Вятской и Олонецкой; в 1869 году в Бессарабской; в 1870 году в Вологодской и Пермской; в 1875 году в Уфимской. В 1875–1882 годах земства существовали в Области войска Донского. В 1911 году земства были созданы в Витебской, Волынской, Киевской, Минской, Могилёвской и Подольской губерниях, в 1913 году в Астраханской, Оренбургской и Ставропольской губерниях[3].

К 1916 году земские учреждения действовали в сорока трёх из девяносто четырёх губерний и областей России; их деятельностью было охвачено сто десять миллионов человек из ста семидесяти двух миллионов человек. Земства самостоятельно определяли главные направления своей деятельности, за исключением выполнения ряда обязательных повинностей: строительства и содержания дорог, содержания некоторых государственных учреждений. Земства подлежали контролю со стороны государства, усиленному Земским положением 1890. Особый размах деятельность земства приобрела с 1890-х годах[3].

По Положению земства 1890 года в земствах подавляющего большинства губерний преобладало дворянство. Там, где дворянское землевладение практически отсутствовало (Вятская, Вологодская, Олонецкая и Пермская губернии), состав земских собраний был преимущественно крестьянским. К серьёзным изменениям в социальном составе земств и их структуре должны были привести реформы местного самоуправления, проекты которых были разработаны под руководством Петра Столыпина, а также в министерстве внутренних дел в 1914 году. Они предполагали создание волостных земств, ликвидацию сословного разделения курий при выборе земских гласных, понижение имущественного ценза вдвое, но так не были реализованы[4][3].

В период войны и после революций[править]

В Первую мировую войну работа земств существенно осложнилась, в результате мобилизаций состав земских служащих сократился к конце 1916 года почти на треть. Для оказания помощи раненым губернские земства создали Земский союз, который совместно с Союзом городов в 1915 году учредил Земгор, занимавшийся снабжением армии снаряжением и вооружением. Среди земских гласных в тот период вновь получили широкое распространение оппозиционные, главным образом либеральные настроения, выросло влияние кадетов. Оппозиционная деятельность земств способствовала дискредитации власти и приближала крушение Российской империи[3][4].

После Февральской революции 1917 года Временное правительство рассматривало земства как свою опору на местах. Отстранив от власти прежний административный аппарат, оно назначило председателей губернских и уездных земских управ своими губернскими и уездными комиссарами, наделило земства всей полнотой власти на местах, подчинило им вновь созданную милицию. Земства были введены практически на всей территории России, кроме северных местностей с низкой плотностью населения, а также казачьих районов, кроме Забайкальской области, где располагалось Забайкальское казачье войско. В губерниях, где земства существовали до 1917 года, введены волостные земства. Состоялись прямые всеобщие равные и тайные выборы волостных и уездных гласных. Земству было предоставлено право вводить новые сборы с населения[3][4].

В первые месяцы после Октябрьской революции 1917 года некоторые земства открыто выступили против советской власти, другие вступили в коалицию с местными советами. Ликвидация земств и передача их функций местным советам (которые при образовании своих отделов использовали аппарат земств) началась после роспуска Учредительного собрания. Большинство Земств было ликвидировано к лету 1918 года, окончательно они прекратили существование в конце Гражданской войны[3][4].

Основные направления[править]

В состав земств входили: земская медицина, земская школа, земская почта, земская статистика и земское страхование.

- Земская медицина — первая в Российской империи форма медицинского обслуживания сельского населения. Возникла сразу после отмены крепостного права. Организация её была такова: уезды разделялись на участки, каждым участком заведовал врач, приглашаемый земством; для приёма амбулаторных больных, для помещения нуждающихся в больничном лечении существовали в каждом участке земские больницы или приёмные покои; лечение, содержание больных было бесплатное; в среднем на участкового врача приходится от десяти до пятнадцати тысяч человек. Помощниками земских врачей являлись фельдшеры, акушерки и фельдшерицы. Для объединения деятельности земских врачей созывались съезды земских врачей[5].

- Земская школа, появившиеяся после учреждения земств в 1864 году, действовали в сельской местности в земских губерниях. Их деятельность регулировалась «Положениями о начальных народных училищах» 1864 и 1874 годов. Школы представляли собой учебные заведения с трёхлетним курсом, где дети всех трёх лет обучения (разделённые на три отделения) одновременно занимались в одной классной комнате с единственным учителем. С начала XX века постепенно распространился и тип школы с четырёхлетним учебным курсом, двумя классами (по два отделения в классе) и двумя учителями — так называемая двухкомплектная школа. В школе преподавали русский язык и чистописание, арифметику в простейшем изложении, Закон Божий и церковнославянский язык, церковное пение. Основной задачей школы признавалось сообщение ученикам устойчивых навыков грамотности. Обучением в школе занимались постоянно занятые народные учителя и приходящие законоучители-священники. В школе обучались дети обоих полов без ограничения по сословиям и вероисповеданиям. Обучались в земских школах обычно дети в возрасте 8—12 лет. Обучение было бесплатным. Школы содержались земствами и находились под контролем чиновников Министерства народного просвещения — директоров и инспекторов начальных училищ. Финансирование школ было совместным, осуществлялось за счёт сельских обществ и волостей, земств и государства; при этом финансовое участие государства постоянно росло, в то время как участие крестьянских обществ сокращалось. С конца 1900-х годов земства перешли к построению школьных сетей, рассчитанных на достижение всеобщего обучения в течение 5—15 лет[6].

- Земская почта — почтовые службы, организованные во второй половине XIX века большинством земских управ России для пересылки корреспонденции внутри уездов, а также для обмена корреспонденцией с государственной почтовой службой[7].

- Земская статистика, статистические работы земств по обследованию главным образом состояния сельского хозяйства и процессов его социально-экономического развития[8].

- Земское страхование, страхование имущества (главным образом) в России в 1864—1917 годах, проводившееся земствами в форме взаимного страхования, преимущественно в сельской местности и функционировало в рамках одной губернии[9].

Примечания[править]

- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Земское самоуправление в России / Г. А. Герасименко. — Москва : Наука, 1990. — 262 с. — ISBN 5-02-008496-4

- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Земская реформа // Реформы Александра II / Сост. и авт. предисл.: О. И. Чистяков, Т. Е. Новицкая. — М.: Юридическая литература, 1998. — С. 211—230. — 464 с. — ISBN 5-7260-0902-9

- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 Земства // БРЭ

- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 Шидловский С. И. Земство. — СПб., 1904. — 126 с.

- ↑ М. Б. Мирский Земская медицина // БРЭ

- ↑ Чарнолуский В. Земства и народное образование / В 2 ч. — СПб.: Тип. М. А. Александрова, 1910−1911. — 345 с

- ↑ Франц Д. Земская почта // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890−1907.

- ↑ [ Земская статистика] — статья из Большой советской энциклопедии

- ↑ Земское страхование // Страховой бизнес: Словарь-справочник / Сост. Р. Т. Юлдашев. — М.: Анкил, 2005. — С. 189. — ISBN 5-86476-159-1.

Литература[править]

- Земства // БРЭ

- Земство // Большая советская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.

- Скалон В. Ю. Земские учреждения // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890−1907.

- Скалон В. Ю. Земские финансы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890−1907.

- Веселовский Б. Б. История земства за сорок лет. — СПб., 1909–1911. — Т. 1–4.

- Пирумова Н. М. Земское либеральное движение. — М., 1977.

- Платонов С. Ф.. Учебник русской истории для средней школы. Курс систематический, в двух частях. — Изд. 5-е, пересм. — СПб., 1913.

- Шидловский С. И. Земство. — СПб., 1904. — 126 с.

- Из истории земства в России (1864—1918): Каталог кн. выставки / Сост.: А. Б. Плотников, Л. Е. Цыганкова. — М.: Гос. публ. ист. б-ка, 1993. — 84 с.

|

Одним из источников этой статьи является статья в википроекте «Знание.Вики» («znanierussia.ru») под названием «Земства», находящаяся по адресам:

«https://baza.znanierussia.ru/mediawiki/index.php/Земства» «https://znanierussia.ru/articles/Земства». Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий.

|