Истоки русской синтаксической теории

Истоки русской синтаксической теории связаны прежде всего с античной грамматической теорией.

Характеристика[править]

Вопросы, которые относятся к законам и правилам сочетаемости слов, а также к существу основных синтаксических единиц более сложного охвата, начинают активно изучаться с XVI века. Учение о трёх стилях, которое начало распространяться в России с конца XVI — начала XVII века и сыграло значительную роль в процессе образования русского национального литературного языка, было тесно связано с наблюдениями над синтаксическими конструкциями и их соотносительными вариантами в письменной и устной речи[1].

Важно помнить, что изучение синтаксических форм и категорий русской речи, которое возникло и развивалось сначала на основе греко-римской и славянской грамматической традиции, а после западноевропейской науки, было связано и с познанием других сторон строя русского литературного языка. Как в классической древности, так и в отечественной традиции почти вплоть до XVIII века в понятие «грамматика», как правило, вкладывалось очень широкое содержание: к грамматике относили грамматическую или семантико-грамматическую классификацию слов, орфографию, синонимику, и отчасти даже то, что позднее было отдано «теории словесности»[2].

Истоки развития русской синтаксической науки связаны прежде всего с античной грамматической теорией. Язык в понимании античных лингвистов и философов — это не система, а агрегат. Смысловые отношения, которые выражаются предложением, кажутся заключёнными в отдельных словах, и единственная проблема синтаксиса — проблема согласованности слов, то есть их сочетаемости согласно значениям. Античной теорией не вырабатываются понятия о членах предложения, а учение о частях речи, созданное античной грамматикой, бедно и лишь условно. Лексический состав языка разделяется на два разряда: слова знаменательные (семантические) и незнаменательные (асемантические). К знаменательным относят имена и глаголы, незнаменательные играют роль «связок» в составе речи. Классификация слов по «частям речи», объединяющая их семантические и морфологические признаки, является основой синтаксиса. Предложение понимается атомистически как сцепление элементов, и слову в составе предложения не приписывается иной функции, кроме выражения собственного значения. Позднее в системе александрийской грамматики создаётся сложное и детальное учение о восьми частях речи[1].

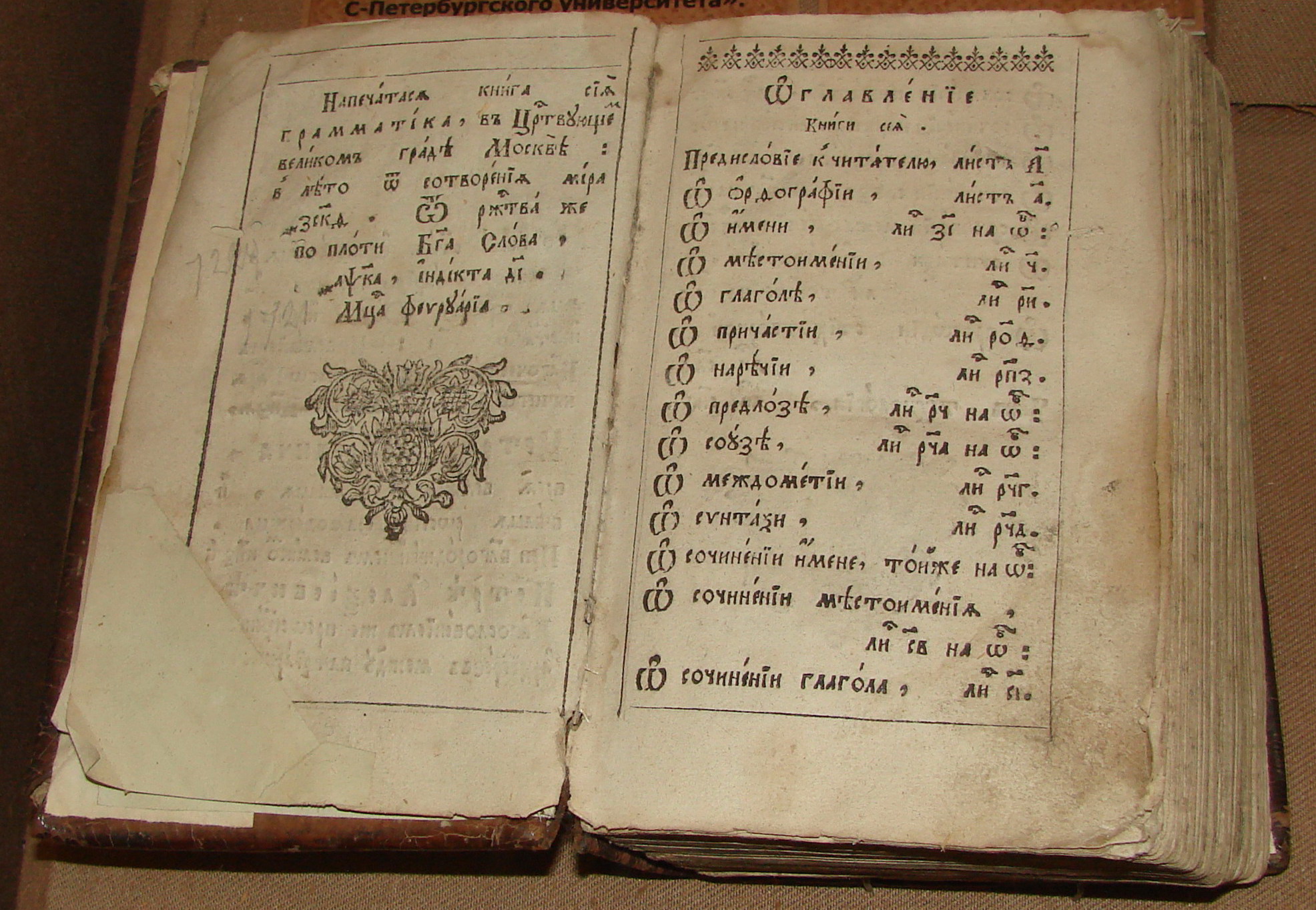

Синтаксис русского языка уже на начальных этапах научной разработки опирается на признание необходимости исследования «речи», предложения, и одновременно на теорию и практику «словосочинения» — описание грамматических способов сочетания слов, которые относятся к разным частям речи, в сложные смысловые единства. Опыт античной грамматической теории осваивается всесторонне. Так определился самостоятельный путь развития русского синтаксиса как науки. При этом последовательно развитого учения о предложении нельзя найти у русских грамматистов до середины XVIII века. В грамматике Смотрицкого обнаруживается только общее определение «слова» (так здесь называется предложение): «Есть же слово речений сложение, разум совершён являющее». Тем самым выдвигаются два признака предложения: законченность мысли («разума») и грамматически оформленная связь слов. Вместе с тем отдел «словосочинения», который содержал учение о распространении разных частей речи, был лишён единой синтаксической основы. В этом отделе излагались правила употребления разных частей речи и разных форм слов, однако сюда включалось также описание и некоторых конструкций и даже некоторых типов предложения (например, инфинитивных, безличных и т. п.). В таком виде теория русского синтаксиса дошла до эпохи М. Ломоносова[1].

Теория предложения[править]

Исследование и выяснение принципов сочетаемости слов ложится в основу теории предложения. Имя определяет структуру субъекта, глагол — предиката. Глагол, по словам Аристотеля, служит обозначением чего-либо сказанного об ином. «…выражение „он нездоров“ или „он не болен“ я не называю глаголом, хотя и оно соозначает время и всегда относится к чему-либо; для этой разновидности нет названия; назовём его неопределённым глаголом», — пишет Аристотель[3]. Он отмечает, что «не всякое предложение состоит из глаголов и имён. Может быть предложение без глаголов, например определение человека»[4]. «Протагор первый разделил речь на четыре вида — просьба, вопрос, ответ, приказание, и назвал их разветвлениями речей»[5]. Тем самым теория предложения связывается с теорией суждения. Однако не все виды предложений выражают суждение. Например, Аристотель учил, что «пожелание есть предложение, но не истинное или ложное»[6]. В античной теории предложения в наибольшей степени было разработано учение о предикативности (сказуемости). Оно было тесно связано с античной теорией частей речи. В учении о глаголе, который противопоставлялся имени, были заложены логические зёрна, из которых и выросло понятие предикативности. В диалоге «Софист» (Платон) развивается логическое учение о субъекте и предикате как необходимых, но отличных составных частях предложения (суждения). Только в сочетании имени с речением образуется простейшее предложение типа «Человек учится». Тем самым предицирующая функция привлекает внимание к глаголу, который получает с этого момента важное место наряду с именем[1].

Следующий шаг в развитии учения о глаголе как об основном организационном элементе предложения-суждения был сделан Аристотелем. Анализ суждения свидетельствует о том, что оно не может быть выражено без глагола, взятого в каком-либо времени. Глагол определяется как «то, которое обозначает ещё и время, часть которого в отдельности не имеет значения, и которое служит всегда обозначением для высказывания об ином», тогда как имя лишено этого временного соозначения. Глагол, «высказанный сам по себе» (не предикативно), является именем. Тем самым глагол отличается от имени не своим основным значением, а временным соозначением и предикативной функцией. Согласно учению Аристотеля, предикация состоит в соединении или разделении двух понятий. Подлинной предикативностью обладает лишь глагол «быть», который имплицитно содержится в других глаголах или подразумевается в предложениях с номинальным предикатом. «Женщина бежит» равнозначно предложению «Женщина есть бегущая», в таком же соотношении предикаты «знает зло» и «есть знающий зло». Различие между такими выражениями относится уже к области словесного изложения и не имеет логического значения, как не имеет его и то, что и субъект и предикат суждения могут быть в языке выраженными с помощью не одного, а нескольких слов. В «Поэтике» (20-я глава) Аристотеля «имени» и «глаголу» предшествуют «субъект» и «предикат». Чисто логический характер имеет исключение из понятия глагола вопросительных и повелительных форм, не образующих суждения[7].

Теория сочетания слов[править]

Теория сочетания слов (сочетаемости слов) приобрела в системе русского синтаксиса большое значение. Вероятно, можно говорить о влиянии синтаксического учения Аполлония Дискола. Дискол считал главной задачей синтаксиса «сочетание отдельных слов в цельную речь», «законы всякого рода сочетаемости слов». Определение «цельной речи» основано на характеристике грамматических форм, которые играют «первенствующую роль» в её структуре. Цельная речь — это «синтаксическое построение, в коем первенствующую роль играет личная глагольная форма как особая часть речи, все же остальные слова входят… в весьма определённое отношение к этой части речи как её распространители»[8]. Дискол стремился «уразуметь и систематически разобрать построение речи и самого предложения, не выходя из области терминов о частях речи, их видоизменяемости и об их подразделении на разряды по особенностям их значений»[9]. В основу синтаксиса кладутся приёмы и принципы сочетаемости форм слов, относящихся к разным частям речи, или приёмы «распространения» слов. Например, личная форма глагола может распространяться существительными, наречиями, модальными частицами. Существительные могут распространяться существительными, прилагательными и т. д. Синтаксис в таком понимании выступает как система законов и правил сочетаемости слов и способов образования, на этой основе разных типов цельных речей — простых и сложных[1].

Отечественная грамматическая наука, отражая и возобновляя опыт прошлого и грамматическую традицию античности, начинается с разработки учения о слове, о частях речи («О восьми частях слова»), о «сочинении» частей речи, то есть о способах образования словосочетаний. Уже в «Синтагме» Мелетия Смотрицкого подчёркивается необходимость разграничения «синтаксиса простого» и «синтаксиса образного» — стилистического, который опирается на «образ правильного сочинения» у «искусных писателей». К стилистическому синтаксису отчасти относится также учение о порядке слов[1].

Примечания[править]

- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Из истории изучения русского синтаксиса, 1958, с. 7—13

- ↑ Из истории изучения русского синтаксиса, 1958, с. 11—12

- ↑ Античные теории языка и стиля / Под общ. ред. О. М. Фрейденберг; Науч.-иссл. ин-т языкознания Ленингр. ин-та истории, философии, лингвистики и лит-ры (ЛИФЛИ). Москва; Ленинград: Соцэкгиз, 1936. С. 33.

- ↑ Античные теории языка и стиля / Под общ. ред. О. М. Фрейденберг; Науч.-иссл. ин-т языкознания Ленингр. ин-та истории, философии, лингвистики и лит-ры (ЛИФЛИ). Москва; Ленинград: Соцэкгиз, 1936. С. 61.

- ↑ Античные теории языка и стиля / Под общ. ред. О. М. Фрейденберг; Науч.-иссл. ин-т языкознания Ленингр. ин-та истории, философии, лингвистики и лит-ры (ЛИФЛИ). Москва; Ленинград: Соцэкгиз, 1936. С. 63.

- ↑ Античные теории языка и стиля / Под общ. ред. О. М. Фрейденберг; Науч.-иссл. ин-т языкознания Ленингр. ин-та истории, философии, лингвистики и лит-ры (ЛИФЛИ). Москва; Ленинград: Соцэкгиз, 1936. С. 62.

- ↑ См. Тронский И. Μ. Учение о частях речи у Аристотеля // Ученые записки Ленинградского государственного университета, серия филологических наук. Вып. 7. 1941. С. 27—28 и др.

- ↑ Антон Д. Синтаксис Аполлония Дискола. Киев, 1882. С. 60—61.

- ↑ Антон Д. Синтаксис Аполлония Дискола. Киев, 1882. С. 64.

Литература[править]

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Истоки русской синтаксической теории», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |