Сельское хозяйство в Российской империи в XIX веке

Се́льское хозя́йство в Росси́йской импе́рии в XIX ве́ке — экономическая отрасль, основанная на ведении сельского хозяйства и производстве сельскохозяйственных товаров в период XIX века в Российской империи. Главной формой организации сельского хозяйства были крепостные хозяйства, в которых крестьяне работали на помещиков и обрабатывали землю.

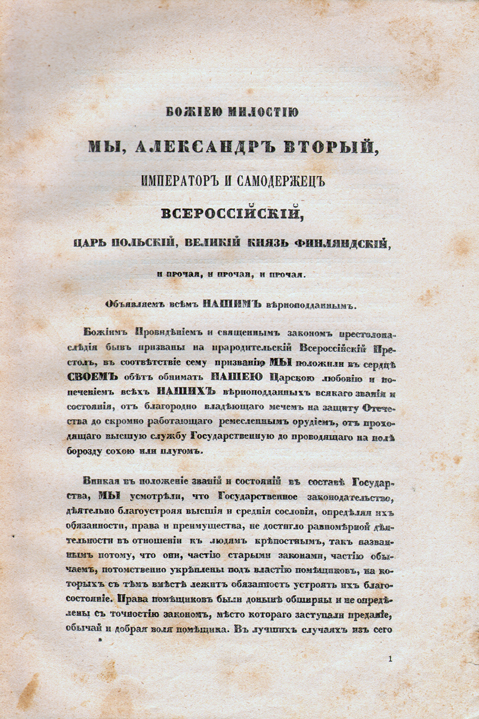

Период характеризуется усилением процессов индустриализации и модернизации сельского хозяйства, а также освобождением крестьян от крепостной зависимости в 1861 году . Происходил рост сельскохозяйственного производства, увеличение площадей посевных земель, улучшение технической оснащённости и повышение производительности труда. Однако, сельское хозяйство в России XIX века отставало в развитии от западноевропейских стран.

Первая четверть XIX века[править]

В начале XIX века сельское хозяйство в Российской империи оставалось ключевой отраслью экономики. Основными экспортными товарами были зерно, пенька и древесина. Развитие сельского хозяйства в России было неравномерным из-за различий в природно-климатических условиях. В это время происходило разложение натурального хозяйства и формирование капиталистических отношений. Многие помещичьи хозяйства переводили крестьян на оброк, что заставляло их искать дополнительные источники дохода, такие как промысел или отходничество. Эта ситуация особенно характерна для нечерноземных районов, например, в Ярославской, Костромской и Вологодской губерниях доля оброчного труда составляла около 83-85 процентов[1].

В черноземье продолжала существовать система барщины, где помещики переводили крестьян на месячину и лишали их земельных наделов из-за высокой плодородности почвы. В это время появились капиталистические крестьяне, которые владели большими хозяйствами, но оставались под властью помещиков. Один из известных капиталистических крестьян — Н. А. Сеземов, наживший состояние торговлей и откупом вина. Помещики не давали крестьянам вольную и увеличивали размер оброка, который в начале XIX века составлял уже до 25 рублей[2].

В крестьянских хозяйствах происходил кризис из-за роста барщины и оброка, что приводило к разорению крестьян. Они едва справлялись с первичными потребностями из-за отсутствия достаточного дохода. Техническое развитие и развитие хозяйств было затруднено традиционным общинным укладом, так как земля принадлежала общине. В то же время объём зерновых значительно увеличился в стране. Противоречия заключались в отсутствии развития отдельных хозяйств из-за общинной формы собственности на землю.

В конце XVIII — начале XIX века Россия присоединила ряд территорий, включая правобережную Украину с плодородными землями. В период царствования Александра I увеличивалась урожайность, а освоение чернозёмных земель Черноморского побережья позволило нарастить объёмы сельскохозяйственной продукции. Расширение экспорта зерна было достигнуто благодаря освоению новых территорий.

Вторая четверть XIX века[править]

Сокращение земель крестьян привело к росту их долгов, достигших 51,9 миллионов рублей к 1831 году. Главная часть непогашенных сумм относилась к крестьянам в чернозёмном центре и на Украине, что свидетельствовало о кризисе крепостного сельского хозяйства. Государственные крестьяне также испытывали трудности, хотя и в меньшей степени, чем помещичьи крестьяне.

Сравнивая начало XVIII века с концом 30-х годов XIX века, денежное обложение государственных крестьян увеличилось в 9-11 раз в разных губерниях. Начиная с 1801 года, государственные крестьяне имели некоторые права, такие как покупка земли в собственность, торговля на ярмарках и основание фабрик при уплате всех налогов. Однако, этим правом воспользовались только немногие из общей массы в 19 миллионов человек. Большинство государственных и удельных крестьян находились в схожем положении с помещичьими и с трудом сводили концы с концами. Они вели натуральное хозяйство, а доступ к рынку имели только состоятельные крестьяне. В 50-х годах доля крестьянского хлеба на рынке составляла лишь 10 %. Вследствие этого, улучшение агротехники, применение машин и разведение лучшей породы скота было практически невозможно, так как большинство хозяйств находились на грани выживания.

Низкий уровень агротехники привёл к низкой урожайности на крестьянских наделах, а эксплуатация крепостных крестьян не приводила к увеличению урожайности из-за низкой производительности труда. Увеличение барщины также не способствовало росту производительности труда в сельском хозяйстве.

В результате расширения посевов технических культур в России, особенно в связи с освоением Юга, некоторые регионы стали специализироваться на определённых видах сельского хозяйства. Так, тонкорунное овцеводство развивалось в Новороссии, Бессарабии и на Северном Кавказе, виноградарство и шелководство — в Крыму и Закавказье, молочное животноводство — на северо-востоке европейской части России. Кроме того, значительно увеличилось выращивание картофеля, особенно в западных губерниях страны[3].

В середине XIX века в отдельных помещичьих хозяйствах начали применять машины для сельскохозяйственных работ. Появлялись новые агротехнические методы (такие, как четырёхполье и рациональный плодосмен). В это время Украина и юг черноморского региона стали центром производства свекловичного сахара, и к 1848 году в стране уже работало 300 сахарных заводов. Первые опытные посадки сахарной свеклы и первый сахарный завод были основаны уже в начале XIX века в Тульской губернии.

Вместе с тем, внедрение новых методов организации сельскохозяйственного труда шло крайне медленно. Хозяйства, специализирующиеся на разведении тонкорунных овец и свеклосеянии, составляли всего 3 процентов от всех помещичьих хозяйств.

Механизация сельскохозяйственного труда в XIX веке в России была сложная и трудоёмкая. Крепостные крестьяне не были заинтересованы в ней, а наёмных сельскохозяйственных работников с опытом работы с техникой было мало. Большинство усилий по рационализации помещичьих хозяйств закончились неудачей, и мелкие и средние помещики часто разорялись. Только крупные поместья могли сохранить свои позиции благодаря своим размерам, но товарность в этих хозяйствах была низкой. К 1857 году две трети помещичьих хозяйств были заложены.

Вторая половина XIX века[править]

Падение крепостного права и крестьянская реформа положили конец феодализму и создали лучшие условия для развития капитализма в России. Освобождение крестьян, использование наёмного труда и машинной техники способствовали росту производительности, но также привели к усилению эксплуатации и обнищанию масс.

За 40 лет население России увеличилось на 80 процентов. Крупные города, такие как Петербург, Москва, Рига и Одесса, сильно выросли, и развитие торговли стало значительным. Также расширились связи сельского хозяйства с промышленным производством. Классовый состав населения изменился: класс помещиков начал переходить на капиталистический лад, экономическое значение этого класса ослабло, а класс торгово-промышленной буржуазии значительно вырос. Также появился новый класс — пролетариат.

Развитие капитализма в России ограничено крепостническими пережитками, такими как самодержавие и помещичье землевладение. В пореформенный период некоторые помещики и крестьяне применяли современные методы в сельском хозяйстве, но большая часть крестьян продолжала использовать старые методы.

Расслоение общества[править]

Капиталистическое развитие деревни привело к расслоению крестьян и обнищанию большинства. К 80-м годам более 6,5 тысяч крестьян владели имениями от 100 до 10 тысяч десятин земли.

Во второй половине XIX века в России капитализм стал основной экономической системой. В сельском хозяйстве развитие капиталистических отношений было медленным. Существовали три типа помещичьих хозяйств: отработочная, капиталистическая и смешанная системы. В отработочной системе помещик сам обрабатывал землю с низкой производительностью труда. В капиталистической системе помещик использовал наёмных батраков для обработки земли. В смешанной системе применялись и наёмный, и собственный труд помещика. Крестьянская реформа нанесла удар беднейшим слоям крестьянства, они столкнулись с потерей земель и увеличением платежей. Некоторые крестьяне вынуждены были продавать свою рабочую силу. Помещики столкнулись с трудностями при перестройке хозяйства на капиталистической основе.

В сельской местности, развивающейся в условиях капитализма, возникла отработочная система, где крестьяне работали на помещиков с использованием своего инвентаря. Низкая производительность труда не позволяла этой системе конкурировать с капиталистическими формами хозяйства. Русские помещики не смогли перестроить свои хозяйства, и более 40 процентов их земель были заложены. Правительство создало дворянский банк для помощи дворянству, где можно было льготно заложить землю. Землю покупали через крестьянский банк, в основном зажиточные крестьяне. Спрос на русское зерно увеличился, но это не стимулировало активность русских помещиков в хозяйственной деятельности.

В крестьянском хозяйстве возник кризис из-за аренды земли у помещиков. Крестьяне были малоимущими, поэтому они привязаны к помещичьим хозяйствам. Крестьянские хозяйства обременены сборами и налогами. Реформа 1861 года освободила крестьян от личной зависимости, но они все равно были налогоплательщиками с ограниченными гражданскими правами. Крестьянская община помогала им с налогами, но ограничивала их хозяйственную деятельность и передвижение. Отмена крепостного права не сильно улучшила положение крестьян. Общинное землевладение препятствовало обезземеливанию слабых крестьян и замедляло развитие предприимчивых. Крестьянство постепенно покупало земли у дворян, что уменьшало их влияние. Большая часть земель принадлежала казне, но это были неудобные для обработки участки. После освобождения государственных крестьян, у казны почти не осталось удобных земель в европейской части страны.

Недостаток хлеба в России в конце XIX века вызван сочетанием стагнации в сельском хозяйстве и быстрым ростом населения. Это приводило к тому, что количество хлеба на человека почти не увеличивалось. В результате, неурожаи сильно влияли на жизнь страны. В 1891 году произошло сильный неурожай, требующее государственной помощи в размере около полумиллиарда рублей. Голодная смерть была редким явлением, но смертность от болезней, особенно от тифа, увеличилась. В то же время Россия экспортировала значительное количество хлеба за рубеж, становясь крупнейшим поставщиком хлеба в Европе.

Развитие сельского хозяйства в национальных районах[править]

Капитализм в сельском хозяйстве на Прибалтике развивался успешнее, чем в Центральной России. Здесь формировались хутора и фермерские хозяйства, где зажиточные крестьяне выкупали свои арендованные наделы и нанимали батраков для обработки земли. В Закавказье капитализм развивался медленнее, хотя и сельское хозяйство здесь также вступало в рыночные отношения. Беднела масса крестьян, увеличивался слой нарождающейся сельской буржуазии. В Грузии зажиточному крестьянству принадлежало 80-90 процентов всего поголовья овец[4].

В период царствования Александра II Россия оставалась сельскохозяйственной страной, где основными занятиями были землепашество, скотоводство и обработка сельскохозяйственной продукции. Большая часть населения (90 процентов) проживала в сельской местности. Экономическое развитие зависело от реализации крестьянской реформы, которая привела к росту численности населения, особенно в европейской части России. Сельское население с 1861 по 1900 год возросло с 50-ти до 80-ти миллионов человек. Размер крестьянского надела сократился, что привело к уменьшению числа деревенских работников, необходимых для сельского хозяйства.

См. также[править]

- Отмена крепостного права в России

- Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале ХХ века

- Образование во II половине XIX — начале XX века в Российской империи

- Реформа народного просвещения

Примечания[править]

- ↑ Экономика России первой половины XIX в.. Internetурок. Проверено 5 февраля 2024.

- ↑ Судницын В. Экономическое развитие России в первой четверти XIX века. Фоксфорд. Проверено 5 февраля 2024.

- ↑ Сельское хозяйство россии в первой половине XIX века. StudFiles. Проверено 5 февраля 2024.

- ↑ Россия в первой половине XIX в. Социально- экономическое развитие. Спрапвочник от автор24. Проверено 5 февраля 2024.

Литература[править]

- Казюхина Анастасия, Редькин Денис Применение труда крепостных в сельском хозяйстве Российской империи в XIX веке // Аграрная история : Журнал. — 2020.

- Постикэ Надежда Борисовна Модернизация сельского хозяйства Российской империи XIX в. В официальных документах и публицистике // Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество) : Журнал. — 2023.

- Торгово-промышленное село как социально-экономический феномен в Российской империи (по материалам Тамбовской губернии) / Литовский А. Н. — Тамбов, 2021. -

- Вся Россия : русская книга промышленности, торговли, сельского хозяйства и администрации : торгово-промышленный адрес-календарь Российской империи. — Санкт-Петербург : издание А. С. Суворина, 1895—1902. — 28 см. -

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Сельское хозяйство в Российской империи в XIX веке», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |