Отшельник (рассказ)

Отшельник

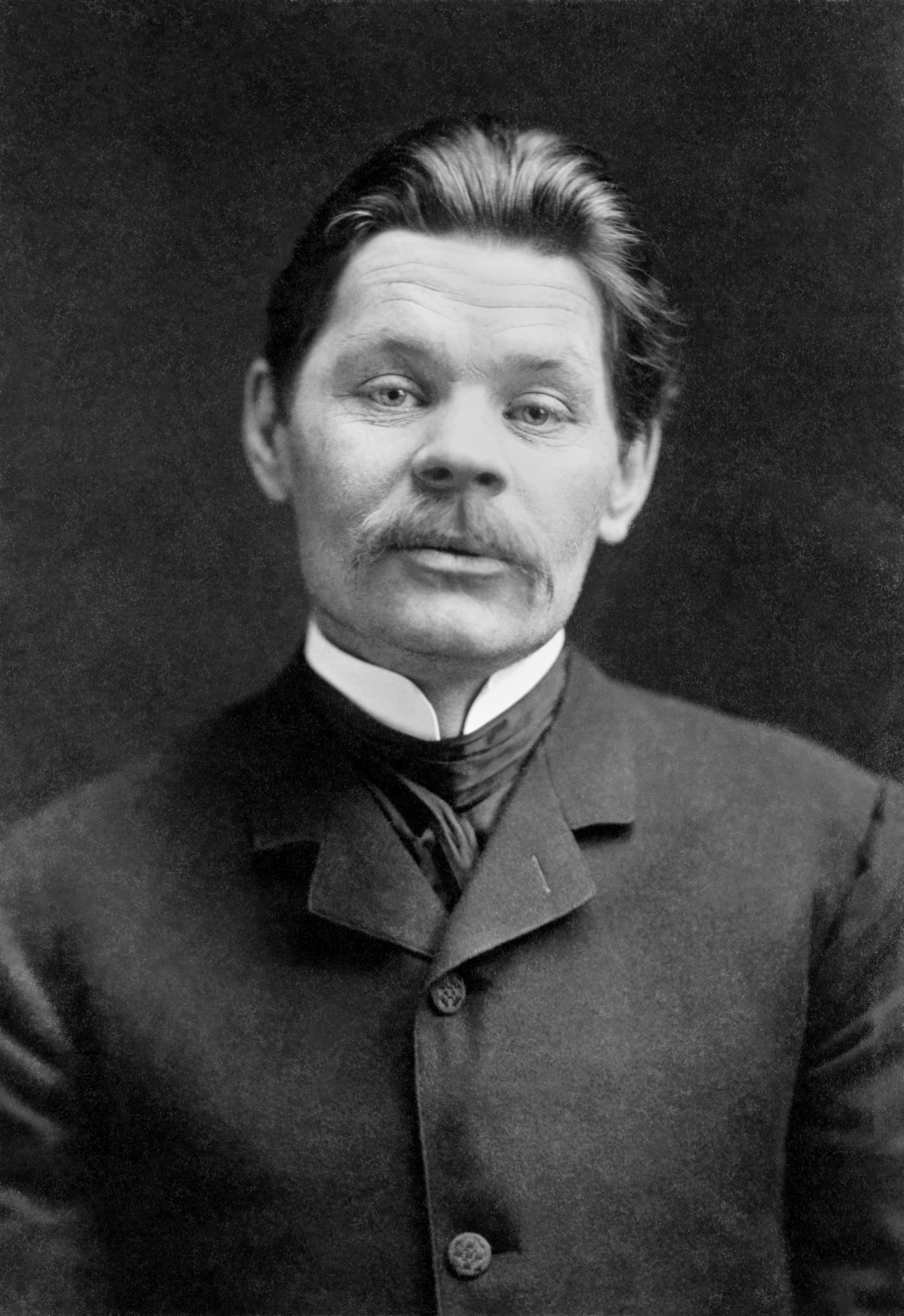

«Отшельник» — рассказ Максима Горького, входящий в цикл «Рассказы 1922—1924 годов».

Написан в 1922 году, впервые опубликован в 1923 году в Берлине. Рассказ открывает цикл и является ключевым для его понимания[1].

Авторское определение замысла произведения — рассказ «о любви к людям»[1].

Сюжет[править]

Рассказчик знакомится с отшельником Савелием, живущем в лесной пещере, и проводит с ним несколько дней. Первое впечатление от знакомства — чрезвычайно уродливое лицо отшельника: огромный шрам на лице, изъеденные болезнью глаза без ресниц и т. п.

Старик рассказывает о своей жизни: он был пильщиком, и его лицо пострадало от пилы. Подолгу бывал в отъезде. Возвращаясь домой, узнавал об изменах жены. Имел дочь — красавицу Ташу (Татьяну). Жена умерла, когда дочери было 13 лет. Позже злые языки обвинили его, что он изнасиловал дочь. Старик утверждает, что не делал этого, хотя признаёт, что «играл» с ней. Дочь защищала отца, но отказывалась признать, кто лишил её целомудрия. До суда Савелия посадили в острог. На суде же, наученная помещицей Анцыферовой, Таша сказала, что сама причинила себе вред, и отца отпустили. Но Анцыферова больше не позволила Таше встречаться с отцом, а потом выдала девушку замуж за фельдшера, та уехала в Курск. Когда отец через много лет её разыскал, оказалось, что Таша уже умерла.

Рассказчик пытается понять, как отшельник Савелий относится к богу, потому что тот, в отличие от других отшельников, довольно редко в разговоре упоминал о нём. Савелий рассказал, что молится он мало, потому что однажды вдруг понял, что бога нужно не беспокоить своими просьбами, а помогать ему. Говорит, что монахи зовут его к себе, уговаривают принять постриг и стать старцем. «А я не хочу, я живой, мне это не годится. — говорит он. — Али я — святой? Я, дружба, просто — тихий человек...» Позже старик рассказал, что его духовным учителем стал один французский священник, открывший ему истину — что бог живёт в душе каждого человека, и нужно искать его в каждом, только так можно почувствовать его величие.

Попутно в беседах отшельник рассказывал множество историй, раскрывающих его душевные качества: и честность, и доброту, и страсть к женщинам, которую порой ему трудно было обуздать.

Старик Савелий постоянно говорил, что у него хорошо получается находить подход к женщинам и чувствовать их. Он неоднократно приглашал рассказчика остаться и посмотреть, как он общается с посетителями, и тот остался. К приходу посетителей старик тщательно готовился и отказался пить водку накануне, чтобы ничто не затуманивало его разум. Рассказчик оказался свидетелем множества человеческих трагедий и печалей. В основном к старику приходили женщины, каждая со своей болью или надеждой. И каждой он находил слова ласки и утешения, внушая ей, что в её душе — бог, которого не позволено обижать ни другим, ни ей самой. Особенно рассказчика трогало слово «милая», которое старик произносит с особой любовью и нежностью и всякий раз по-разному. Однако, когда явилась к нему старуха с недобрыми помыслами, Савелий её отругал и выгнал, но после она вернулась, раскаявшись.

Был среди постоянных посетителей отшельника и мужчина по имени Олёша, человек буйного нрава, которого старик тоже мог успокоить, показывая ему красоту его собственной души, в которой живёт бог.

Старик Савелий не верит в существование ада, считая, что он несовместим с существованием бога, а дьявола считает блудным сыном, временно отпавшим от бога, но имеющим шанс вернуться. В итоге у рассказчика рождается образ: жизнь представляется ему в облике несчастной девушки, а перед ней — уродливый бог, который «умея только любить, всю чарующую силу любви своей влагает в одно слово утешения: “Милая...”»

История[править]

Предположительно, рассказ был написан в конце лета или начале осени 1922 года. Известно, что в сентябре 1922 года Горький читал это произведение Алексею Толстому.

7 декабря 1922 года в письме Ромену Роллану Горький упоминает о трёх произведениях из цикла, в частности о первом рассказе:

…Сейчас я пишу «О любви», это не Овидий и не Стендаль, конечно, а три рассказа на тему о любви к людям, к женщине и о любви женщины к миру. Два уже готовы, третий напишу к весне.

Рассказы «Отшельник» и «О первой любви» к тому времени были завершены. Таким образом, с точки зрения исследователя Натальи Примочкиной, основную идею рассказа «Отшельник» сам Горький определил как «любовь к людям»[1]. В том же письме Горький говорил:

Уверен, что всё, что я пишу сейчас, не будут читать в России, ибо там о любви к людям теперь не говорят и необходимость этой любви под сильным сомнением. Когда желаешь осчастливить сразу всё человечество — человек несколько мешает этой задаче[2].

Впервые рассказ был опубликован в первом номере журнала «Беседа» в мае — июне 1923 года (Берлин). Затем в составе цикла «Рассказы 1922—1924 годов» напечатан в 1925 году издательством «Книга» (Kniga)[3].

Художественные особенности[править]

Образ главного героя и его истоки[править]

Вероятный прототип образа Савелия — народный проповедник, встреченный автором в молодые годы. Однако на формирование образа повлияли и многолетние размышления Горького о человеке, Боге и его месте в мире[1].

Как утверждал исследователь Игорь Урюпин, рассказ «Отшельник» в своей религиозно-нравственной основе укоренён «в этике народного христианства, балансирующего между ортодоксией и еретичеством». Исследователь находит в образе героя архетипические черты странника-правдоискателя. Как указывает Урюпин, само имя героя указывает на путь «от Савла к Павлу», от грешника к проповеднику любви[4].

Литературными прообразами горьковского отшельника называют:

- старца Зосиму из «Братьев Карамазовых» Фёдора Достоевского;

- отца Сергия (Степана Касатского) из одноимённой повести Льва Толстого[1].

Также, по мнению исследователей (Драгомирецкая и др.), Горький по принципу противопоставления отталкивался от образа Святого Антония из мистерии-драмы Гюстава Флобера «Искушение святого Антония». Если старец Антоний у Флобера — «подвижник без благодати», индивидуалист-рационалист, порождённый европейским мировоззрением, то Савелий — природный человек, благодатью наделённый. Любовь ко всему живому — его отличительная черта[1]. С точки зрения Наума Лейдермана, Савелий представляется «человеком плоти», в отличие от другого горьковского утешителя — доктринёра Луки из пьесы «На дне»[5].

По мнению Натальи Примочкиной, не менее важен для понимания авторской концепции образ католического священника-француза, который стал для Савелия духовным наставником, «вроде Ивана Крестителя». Именно он перевернул сознание главного героя, сделав его таким, каким рассказчик его встретил. Именно в его уста автор вложил свои сокровенные мысли об истинной вере, способной прекратить всякое зло на земле: вере в Бога в каждом человеке, которого нужно искать и собирать «во единый ком». Эти проповеди свидетельствуют о том, что ранние богоискательские идеи не были изжиты Горьким и в начале 1920-х годов. Возможный прообраз французского священника из рассказа — Франциск Ассизский, святой, которого Горький восхвалял как религиозного «эпикурейца», любящего Бога «как своё создание», без унизительного страха перед ним[1][4].

Примочкина называет старца Савелия символом «лучшего, что Горький находил в русском человеке[1].

Однако для Горького любой человек — прежде всего сложный, неоднозначный. Таким он создаёт и героя рассказа. Его внутренней красоте противопоставлен уродливый внешний облик. Однако внутренняя красота перевешивает восприятие уродства, так что рассказчику через какое-то время старик начинает казаться даже красивым. Ещё существеннее осложняет образ старика грех его молодости — связь с собственной дочерью. Горького интересовала возможность человека «изжить», искупить грех, способность человека измениться: «Всякий человек не всю жизнь плох, иной раз и плохой похвалы достоин. Человек — не камень — а и камень от времени меняется». Другой образ «утешителя» у Горького — Лука («На дне») — также был осложнён преступлением, совершённым героем в далёком прошлом[1].

Темы, мотивы, место в структуре цикла[править]

Лейтмотивы, формирующие образ героя, — «голые», «разодранные глаза» и слово «милая», с помощью которого он излечивает душевные раны своих посетительниц[1].

Татьяна Пшеничнюк отметила в главном герое рассказа «языческое», «природное начало», выделенное мотивами «игры» и «дитя»[6][7].

Рассказ занимает важное место в композиционной структуре цикла «Рассказы 1922—1924 годов». В августе 1924 года Горький писал своему секретарю[1]:

Пожалуйста: «Рассказ о необыкновенном» — в конец книги, это совершенно необходимо, книга начинается «Отшельником» и будет кончена убийством отшельника. Не забудьте об этом![8][1].

Это замечание, по словам Примочкиной, говорит о связи и противопоставлении первого и последнего произведений цикла. Все рассказы цикла объединяет мотив «необыкновенного». В «Отшельнике» он проявлен во фрагменте с необыкновенной куклой, которую купил герой. Облик собственной дочери герой также описывает как необыкновенный. Тяга его души к необыкновенному показывает полноту и сложность его внутренней жизни. Герой последнего рассказа цикла, Яков Зыков, наоборот, стремится до предела упростить жизнь, избавившись от всего необыкновенного. Для писателя упрощение жизни связано и с разрушением культуры, которого он опасался. В последнем рассказе также появляется эпизодический образ отшельника, не столь подробно разработанный, но близкий по описанию. И в финале он погибает от руки Зыкова, поскольку рассматривается им как враждебный революции элемент. Таким образом, Горький выражает опасение, что активистами революции будет уничтожено то, что для него особенно ценно в русском народе: любовь к людям, бескорыстие, доброта и тяга к необыкновенному[1].

Противоречивые трактовки[править]

Образ главного героя рассказа вызывает подчас полярные трактовки исследователей. Так, Вера Климчукова в статье «Искажение человеческой природы в рассказе М. Горького "Отшельник"», вопреки авторской трактовке замысла, рассматривает образ Савелия как крайне отрицательный, вобравший все пороки и противопоставляет его христианской морали[9].

Тамара Белова также оценивала героя как «уродливого сластолюбца с лицом хорька и телом ужа», завораживающего простаков своими речами[2].

Исследователь В. Колчанов, отмечая, что в целом отношение Горького к герою-утешителю было негативным, признавал, что в художественных произведениях однозначно отрицательной трактовки этот образ не имел[10].

Жанровые особенности[править]

Анна Дзюба, а вслед за ней Игорь Урюпин отмечали тяготение этого рассказа Горького к жанру очерка с его установкой на документальность и подлинность описываемого[8][4].

Отзывы[править]

По словам Евгения Тагера, цикл рассказов 1922—1924 годов был встречен «полускрытым неодобрением критики». Рецензии были немногочисленными и беглыми. В них сочетались неуверенные похвалы мастерству автора с указаниями на «неустранимые и болезненные изъяны»[11].

Тагер так объяснял малую изученность рассказов цикла[11]:

По своей поэтической выразительности, глубине и тонкости психологических характеристик они не только не уступают рассказам прежних лет, но иногда и превосходят их. Однако им присуща реальная сложность и противоречивость, они с трудом укладываются в привычные, давно сложившиеся представления о Горьком, нередко поражают своей необычностью, настораживают неожиданной новизной.

Осенью 1922 года Алексей Толстой писал:

...Недавно был я у М. Горького в Heringsdorf’e. М. Горький читал свою последнюю повесть — «Отшельник». Она поразила меня свежестью и силой формы и новым поворотом души его. Выше всего над людьми, над делами, над событиями горит огонь любви, в ней раскрывается последняя свобода. В ней человек — человек[12].

«За исключением двух-трёх рассказов, — писал Горькому в начале 1926 года Константин Федин, — книги эти для меня совершенно новы — в буквальном и всяком ином смысле... Особенно это касается XVIII тома, и особенно — «Отшельника». Здесь я ощутил героев буквально, т. е. на ощупь...[13]

Источники[править]

- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 Примочкина, 2020

- ↑ 2,0 2,1 Белова, «Рассказ о безответной любви»…, 2021

- ↑ Отшельник. Проверено 14 октября 2024.

- ↑ 4,0 4,1 4,2 Урюпин, 2023

- ↑ Наум Лейдерман Непрочитанный Горький // Урал : журнал. — 2008. — № 7.

- ↑ Березняцкая, 2017

- ↑ Пшеничнюк Т. М. Социальная и эстетическая природа рассказов М. Горького 1922—1924 годов: автореф. дис. ... канд. филол. наук. — Свердловск, 1987. — 19 с.

- ↑ 8,0 8,1 Дзюба, 2011

- ↑ Климчукова, 2024

- ↑ Колчанов, 2022

- ↑ 11,0 11,1 Белова, 2021

- ↑ Овчаренко, 1982, с. 72

- ↑ Овчаренко, 1982, с. 41

Литература[править]

- Белова Т. Д. М. Горький. «Рассказы 1922—1924 годов»: Проблемы современного прочтения («Рассказ об одном романе») // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки. — 2021. — С. 79—1.

- Белова Т. Д. «Рассказ о безответной любви» М. Горького как художественная оппозиция фанатизму и «вакханалии сердца» // Отечественная филология. — 2021. — № 5.

- Березняцкая М. А. Мотив «необыкновенного» и его эстетическая функция в «Рассказах 1922—1924 годов» М. Горького // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. Журналистика. — 2017. — № 3. — С. 27—32.

- Дзюба А. С. Черты жанра очерка в рассказе «Отшельник» М. Горького // Вестник УРАО. — 2011. — № 1.

- Климова М. Н. Отражение мифа о великом грешнике в рассказе А. М. Горького «Отшельник» // Вестник ТГПУ. — 2000. — № 6 (22).

- Климчукова В. Н., Зотова К. А. Искажение человеческой природы в рассказе М. Горького «Отшельник» // Актуальные проблемы культуры речи : Материалы Всероссийской научно-практической конференции, Москва, 15 мая 2024 года. — М.: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет просвещения», 2024. — С. 216—225.

- Колчанов В. В., Кокорев Н. В. Образ утешителя в творчестве М. Горького / Гл. редактор С.С. Худяков, отв. редактор Т.А. Дьякова // Славянский мир: духовные традиции и словесность : Сборник материалов международной научной конференции, посвящённой Году культурного наследия народов России, 85-летию Тамбовской области, Тамбов, 24–25 мая 2022 года. — Тамбов: 2022. — В. 12. — С. 99—103.

- Овчаренко А. И. М. Горький и литературные искания ХХ столетия. Изд-е 3-е, дополненное. — М.: Художественная литература, 1982.

- Примочкина Н. Н. «...Сейчас я пишу "О любви"...» (проблематика и поэтика рассказа М. Горького «Отшельник») // Филологические науки. Научные доклады высшей школы. — 2020. — № 6—1. — С. 102—109. — ISSN 2310-4287.

- Селезнёва М. А. Образ Савела в рассказе М. Горького «Отшельник» // Творчество Максима Горького в социокультурном контексте эпохи. Горьковские чтения-2004 / Материалы международной конференции. — Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2006.

- Урюпин И. С. Библейский контекст и подтекст рассказа М. Горького «Отшельник» // Новый филологический вестник. — 2023. — № 1 (64).

Ссылки[править]

- Текст рассказа на сайте gorkiy-lit.ru

↑ | |

|---|---|

| Произведения | |

| Романы |

Фома Гордеев (1899) • Мать (1906) • Дело Артамоновых (1927) • Жизнь Клима Самгина (1925—1936) |

| Повести |

Горемыка Павел (1894) • Трое (1900) • Жизнь ненужного человека (1908) • Исповедь (1908) • Лето (1909) |

| Рассказы |

Макар Чудра (1892) • Старуха Изергиль (1894) • Челкаш (1895) • Коновалов (1897) • Двадцать шесть и одна (1899) • Сказки об Италии (1911—1913) • Карамора (1923) • Отшельник (1923) • По Руси (1923) • Рассказ о безответной любви (1923) • Рассказ о герое (1923) • Рассказ об одном романе (1923) |

| Пьесы |

Мещане (1901) • На дне (1902) • Дачники (1904) • Дети солнца (1905) • Враги (1906) • Васса Железнова (1910) • Старик (1910) • Егор Булычов и другие (1931) |

| Поэзия |

Песня о Соколе (1899) • Песня о Буревестнике (1901) |

| Автобиографические повести | |

| Публицистика | |

| Статьи по теме | |

|

Категория: Максим Горький | |

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Отшельник (рассказ)», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |