Кризис теории тектоники литосферных плит

| Эта статья в настоящее время активно дополняется. Не вносите сюда изменений до тех пор, пока это объявление не будет убрано. Последняя правка сделана участником Мурад Зиналиев в 23:32, 30 августа 2025 года. |

| Серия статей Теории растущей Земли | |

Анимация, иллюстрирующая процесс увеличения размеров Земли |

Кризис теории тектоники литосферных плит[1] — противоречие доминирующей в науке системы взглядов, суждений и положений в отношении повторяющегося процесса сборки и распада суперконтинентов[2] геологическим данным, которые, по мнению её критиков, включая некоторых исследователей из лагеря её сторонников, свидетельствуют об ошибочности этой концепции.[3][4][5][6][7][8][9][10]

Настоящая статья является оригинальным исследованием — содержит новые эмпирическое данные, гипотезы, интерпретации известных научных феноменов, а также описание способа экспериментальной проверки гипотезы существования источника энергии-вещества в центре небесных тел, обладающих внутренней активностью.[9]

История[править]

Основные проблемы этой теории были известны ещё в 1968 году, когда она была окончательно признана международным научным сообществом в качестве основопологающей геологической концепции. Передовая на тот момент теория тектоники литосферных плит[1] сменила устаревшую концепцию фиксизма, провозглашавшую полную относительнную неподвижность материков, а также неизменность размеров и массы нашей планеты.[11]

Усилия отдельных геологов, направленные на придание статуса общепризнанной конкурирующей с ней теории растущей Земли, в тот период были встречены геологическим сообществом прохладно, поскольку отсутствовали правдоподобные и проверяемые механизмы расширения планеты в рамках теории растущей Земли.[3][4]

Современное кризисное состояние тектоники литосферных обсуждалось на юбилейной конференции в 2018 году в Париже, посвященной 50-летию теории тектоники плит. Один из докладов имел характерное название: «Освещение зон субдукции: 50 лет ограниченного успеха геофизических методов и что нам делать с большим количеством нерешённых вопросов?»[11]

В последнее десятилетие сторонниками теории растущей Земли было опубликовано ряд научных работ в поддержку идеи выработки энергии и вещества в центре нашей планеты.[12][13][7][14][9][10] В одной из таких работ была выдвинута гипотеза о том, что все небесные тела, обладающие внутренней активностью, содержат в своих недрах неизвестный современной науке источник энергии и вещества — идея, которая поддаётся экспериментальной проверке путём исследования природы такого рода источника в кометах со слабой кометной активностью, траектория движения которых проходит вблизи земной орбиты[9].

Перечень основных проблем теории тектоники литосферных плит[править]

Теория тектоники литосферных плит содержит в своём основании ошибочные концепции, которые приводят к неправильной интерпретации как хорошо изученных, так и исследуемых геологических явлений и процессов, а также влияют негативным образом на смежные научные дисциплины, как например, гидрология и метеорология. Ниже приведён краткий список главных проблем теории тектоники литосферных плит — некоторых её положений, одни из которых входят в противоречие с эмпирическими данными, другие — представляют из себя парадоксы — вступают в конфликт с логикой или с концепциями смежных геологических дисциплин:

- несостоятельность гипотезы существования процесса субдукции,

- парадокс субдуцирующих слэбов,

- палеонтологический парадокс,

- парадокс ускоренного расширения океанического дна,

- парадокс ускоренного увеличения объёмов Мирового океана,

- несостоятельность гипотезы об участии субдуцирующих плит в обеспечении глобального геохимического водного цикла.

Кроме перечисленных выше, известны другие нерпеодолимые противоречия, с которыми можно ознакомиться в работах как сторонников теории растущей Земли, так и геологов, придерживающихся иной точки зрения на геологическую историю нашей планеты.

Несостоятельность гипотезы существования процесса субдукции[править]

Для объяснения всеобщего совпадения структуры и состава горных пород, а также схожести флоры и фауны прошедших геологических эпох по краям противоположно расположенных континентов приходится предполагать существование повторяющегося процесса их распада и сборки в разнообразные суперконтиненты в различных областях земного шара, раскрывая и закрывая целые океаны (см. рис. 1)[15][16][17][18]; однако процесс cубдукции[19] (см. рис. 2), необходимый для реализации этого сюжета не находит своего эмпирического подтверждения. Ниже приведен перечень непреодолимых проблем гипотезы существования процесса субдукции.

- Мантия имеет слоистую структуру (см. рис. 3) [20], а значит, вертикальный градиент температуры в недрах планеты меньше или равен адиабатическому градиенту температуры; в этих условиях процесс циркуляции мантийного вещества невозможен, поскольку механизма, который мог бы обеспечить дрейф литосферных плит, не существует.

- Плотность мантии выше плотности пород океанической коры, а потому идея субдукции противоречит физическому феномену под названием «закон Архимеда»[21][22].

- В современную эпоху хорошо изучены процессы спрединга по всему земному шару, а также измерены его скорости; например, в зонах срединно-океанических хребтов она составляет 10-170 мм/год[23][24][25]. В теории литосферных плит присутствует перечень зон океанического дна, в которых, якобы, реализуется процесс субдукции, как, например, зоны островных дуг[26] на западной окраине Тихоокеанскй плиты. Вместе с тем, более чем 50-летнее доминирование парадигмы тектоники литосферных плит не привели к установлению инструментальными методами скорости процесса субдукции хотя бы в одном из такого рода зон.[3][4][7].

- Разбуривание континентальных склонов глубоководных желобов показало, что они сложены сериями отложений островных дуг[26] или континентов, в то время как зоны субдукции (проталкивания океанической плиты под материковую или другую океаническую плиту) должны содержать аккреционные призмы, образованные в результате среза мягких осадочных пород и неровностей твёрдых горных пород[27], неизбежно возникающие при проскальзывании одной плиты под другую[3][28] (см. рис. 4) — парадокс субдуцирующих слэбов[29].

Парадокс субдуцирующих слэбов[править]

Парадокс субдуцирующих слэбов — противоречие между понятием "субдуцирующие слэбы"[29] в теории тектоники литосферных плит[1] и геологическими данными, которые противоречат идее их погружения под континентальные или океанические плиты.[9]

Сторонники теории тектоники литосферных плит указывают на субдуцирующие слэбы[29] в качестве неоспоримого доказательства реальности существования процесса субдукции.[30][31][17][18] Между тем, такая интерпретация факта залегания окраин океанической коры под сериями отложений островных дуг или континентов не находит своего эмпирического подтверждения по ниже изложенным причинам.

Субдуцирующие слэбы под островными дугами[править]

Островные дуги — цепочки вулканических островов, сформированные в результате вулканической активности. Островные дуги располагаются параллельно, и как правило, по обе стороны от линии зоны спрединга

В качестве типичных современных островных дуг можно назвать Курильские, Алеутские, Марианские острова и многие другие архипелаги. Японские острова тоже часто называют островной дугой, хотя их фундамент очень древний и на самом деле они образованы несколькими разновремёнными комплексами островных дуг, являясь микроконтинентом[32].

На рисунке 4 представлен гладкий и в достаточной мере пологий изгиб Тихоокеанской плиты, погружающейся под Марианскую микроплиту. Между тем этот процесс должен сопровождаться экскавацией (срезанием) неровностей океанического дна (включая такие объекты, как горный пик на рисунке 4, высота которого соизмерима с толщиной океанической плиты)[27] при сопряжении плит непосредственно на границе предполагаемой зоны субдукции. За прошедшие десятки миллионов лет аккреционная призма должна была бы принять форму горной цепи соответствующих отложений вместо Марианской впадины.[3]

Однако геологические данные указывают на то, что аккреционная призма, так называемой, зоны субдукции Марианского бассейна сложена из отложений островных дуг[26] (см. рис. 4), а не из материала, образованного в результате экскавации в процессе погружения окраины Тихоокеанской плиты под Марианскую микроплиту.

Рис. 4. Доминирующие представления о геологических процессах в зоне Марианской островной дуги[26]. |

Рис. 6. Более подробная схема поперечного разреза океанического дна в зоне Марианской впадины на уровне Бездны Челленджера.[33]. |

Парадокс субдуцирующих слэбов разрешается, если учесть, что в задуговой части Марианскоого бассейна (Axis of Back-Arc Spreading) расположена зона спрединга с вулканической и тектонической активностью (см. рис. 7, 8), которая формирует рельеф этого региона земного шара:

- происходит вертикальный подъём Марианской микроплиты;

- одновременное с вертикальным подъёмом, расширение основной части Марианской островной дуги в течение 50 млн лет оказывает давление в горизонтальном направлении, которое влияет на формирование рельефа всего горного образования: уровень Филиппинской океанической плиты (~ —4500 м), прилегающей с запада к Марианскому дуговому бассейну, в результате сжатия и подъёма, стал выше уровня Тихоокеанической плиты (~ —6000 м), которая «субдуцирует» с восточной стороны под Марианский дуговой бассейн;

- в настоящее время эта зона спрединга[34] Марианского дугового бассейна продолжает расширяться, причём скорости расширения в противоположных направлениях от линии разлома не одинаковые[35];

- в результате магматической активности (извержение базальтов и габбро) в зоне вулканической дуги Марианской микроплиты, аккреционная призма наращивает размеры и массу[35];

- свою очередь, западная окраина Тихоокеанской плиты под весом непрерывно увеличивающей массы горных пород аккреционной призмы постепенно погружается вглубь земной коры и верхней мантии в ходе перевода всего массива в состояние изостазии[36] (см. рис. 8),

- судя по реальной форме рельефа, включающего в себя более поздний разлом (меньший угол разлома порядка 110° в нижней части рифта), а также величину угла первичного разлома порядка 120° (см. рис. 5, 6), Марианская впадина разрастается.[9]

Субдуцирующие слэбы под континентами[править]

Описанный выше процесс деформации окраин океанических плит реализуется также в зонах пассивных и активных континентальных окраин (см. рис. 9).

Континентальные окраины представляют из себя области перехода от континента к океану и имеют одинаковую природу и структурные элементы:

- глубоководный жёлоб (линия раздела, проходящая между континентальным склоном и океаническим дном см. на рис. 9),

- континентальный склон с преддуговым осадочным бассейном (на рисунке 9 изображён под цифрой 1) — это своего рода аккреционная призма,

- действующий или прекративший свою активность вулканический пояс (отсутствует вдоль некоторых пассивных континентальных окраин) — область, откуда горные породы дрейфуют в сторону океанической плиты и формируют аккреционную призму.[37]

На рисунке 9 изображены четыре этапа формирования пассивной континентальной окраины, когда стадия континентального рифтогенеза переходит в стадию молодого океанического бассейна. Иллюстрируя четвёртый этап, художник вместо падающего (наклонённого вниз в результате перехода в состояние изостазии под воздействием веса пород континентального склона) изобразил восходящий край океанической коры (так называемый, субдуцирующий слэб), а также «забыл» о существовании глубоководного жёлоба.[9]

В отличие от пассивной, активная континентальная окраина характеризуется бо́льшей магматическая активность, подобно той, что представлена на рис. 8.[9]

Палеонтологический парадокс[править]

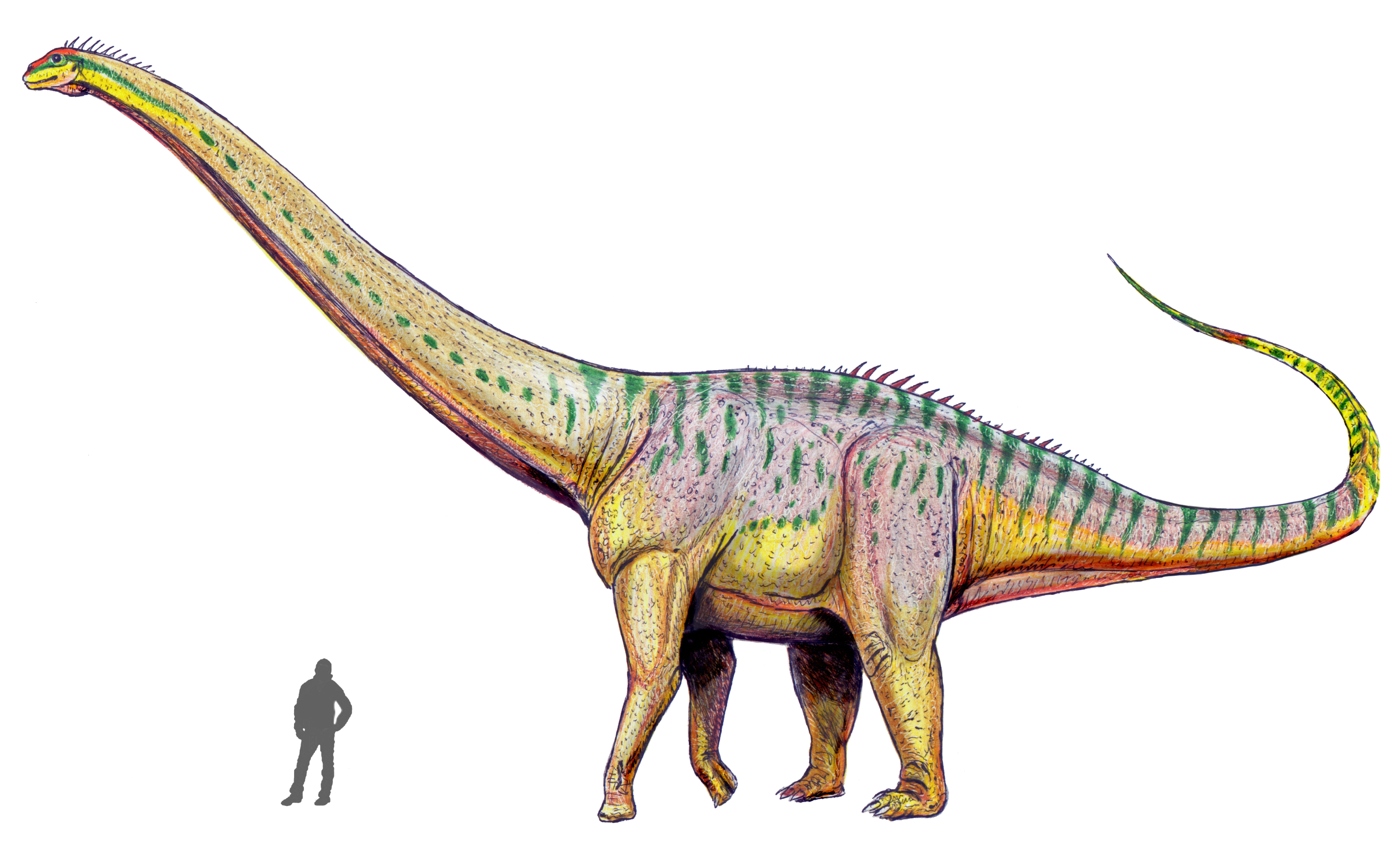

Палеонтологический парадокс — противоречие между палеонтологическим данными в отношении более слабой, по сравнению с современным её значением, гравитации в геологические периоды с карбона по мел[38][39] и постулатом теории тектоники литосферных плит[1] о неизменности размеров и массы нашей планеты[40].

Многие из гигантских палеозой-мезозойских животных в наши дни не могли бы существовать на Земле из-за физических ограничений: они были бы раздавлены их собственным весом. В таблице 1. приведены массы и времена жизни крупнейших наземных животных, обитавших на Земле за последние 150 млн лет. С учётом принципа актуализма, а также того, что палеонтология и сравнительная анатомия завропсидов не даёт иных данных в отношении характеристик материала костей и мышц динозавров, то налицо эволюционный парадокс.[38]

| Вид | Время: млн

лет назад |

Масса, т. | |

|---|---|---|---|

| 1. | Слон саванный — Loxodonta africana | 0 — 5,3 | 12,24 |

| 2. | Индрикотерий — Indricotherium | 20 — 30 | 20 |

| 3. | Суперзавр — Supersaurus vivianae | 65 | 35 — 40 |

| 4. | Антарктозавр — Antarctosaurus | 65 — 84 | 60 |

| 5. | Футалогнкозавр — Futalognkosaurus | 87 | 70 — 80 |

| 6. | Паралититан — Paralititan | 93 — 98 | 45 |

| 7. | Аргентинозавр — Argentinosaurus | 90 — 115 | 60 — 108 |

| 8. | Завропосейдон — Sauroposeidon | 110 — 112 | 60 |

| 9. | Амфицелия — Amphicoelias | 150 | 155 |

| 10. | Сейсмозавр — Seismosaurus hallorum | 150 — 155 | 140 |

| 11. | Брухаткайозавр — Bruhathkayosaurus | 70 | 180 — 240[41] |

Приведенные величины представлены на координатной плоскости «время-масса» (Рис. 11). Номера точек соответствуют номерам животных в таблице 1. Полученное распределение демонстрирует явную нелинейную зависимость, напоминающую экспоненту.[38]

Допустим, что искомая функция имеет вид , где — максимальная масса современных сухопутных животных, — максимальная масса сухопутных животных в определённый момент геологического времени, — ретроспективное исчисление в млн лет назад, — показатель экспоненты[38].

Используя метод наименьших квадратов (метод Гаусса) и данные таблицы 1, получим систему из двух линейных алгебраических уравнений

(1)

Их решением является значение коэффициента показателя экспоненты =1,464·(млн. лет) и оценка верхнего предела массы современных сухопутных животных =17,6 тонн[38].

Полученный таким образом график функции

, (2)

с нанесёнными эмпирическими данными представлен на Рис. 11[38].

Необходимо учитывать, что эволюционные преимущества, связанные с увеличением массы животного не беспредельны. Согласно Дж. Смиту, популяризировавшему применение анализа размерностей в биологии, увеличение размеров сухопутного животного , при неизменной плотности биологических тканей, влечёт увеличение массы , причём .[38]

Прочность же костей определяется площадью их поперечного сечения . Поэтому нагрузка на кости растёт быстрее, чем их прочность. Точка пересечения графика квадратного уравнения и кубической функции определяет величину критической массы, за которой прочности костей и мышц не хватит, чтобы удержать тело на ногах.[38]

Максимальный вес современных сухопутных животных определяется соотношениями

, (3)

где м/с— ускорение свободного падения, произвольно выбранное на широте г. Москвы, — условный максимальный размер животного, - количество точек опоры, принимающее значения 3 или 1 в случае локомоции на четырех или двух конечностях соответственно, а и — постоянные, имеющие размерность [кгмс= Н/м], определяющие прочность костей в зависимости от площади их поперечного сечения [38].

Из формулы (3) выводится оценка условного максимального размера современного сухопутного животного

[38]. (4)

Откуда следует, что предельная масса составляет примерно

[38]. (5)

Подставив в формулу (5) = 17,6 т, оценим численное значение :

здесь для простоты округляется до плотности воды (=1 т/м)[38].

Подставляя (5) в эмпирическую формулу (2) и предполагая неизменность физиологических характеристик биологических тканей, входящих в коэффициенты и (= const, = const),

, (7)

получим формулу изменения со временем значения ускорения свободного падения:

[38]. (8)

То есть за последние 150 млн лет должно было увеличиться примерно в (0,732) 2,079 раз[38].

Парадокс ускоренного расширения океанического дна[править]

Парадокс ускоренного расширения океанического дна — противоречие между геологическими данными в отношении ускоренного расширения океанического дна (см. рис. 12, 13)[3][4][42][43][9] и постулата теории тектоники литосферных плит[1] о неизменности размеров и массы нашей планеты[40][44][45][11].

Ускоренное расширение морского дна — это процесс, осуществляемый за счёт процесса спрединга[34], главным образом в зонах срединно-океанических хребтов, где новая океаническая кора образуется в результате вулканической активности, а затем постепенно удаляется от хребта. Вклад в процесс расширения океанического дна вносят также зоны спрединга, формирующие островные дуги[26], а также глубоководные желоба [46] происходящие не только вкрест простирания океанических рифтов, но и вдоль них, что приводит к продольному растяжению океанических хребтов. Необходимость такого разрастания океанической коры теоретически была показана Чудиновым Ю. В.[47] и Кэри С. У.[48]. Особенно это видно на примере Африки и Антарктиды, от которых удаляются хребты, опоясывающие эти континенты, увеличивающие при этом свою общую длину. Сведения о наблюдаемых признаках продольного растяжения океанических хребтов содержатся в работе И. А. Соловьевой[49].

Более ранние теории Альфреда Вегенера и Александра Дютуа о дрейфе континентов предполагали, что движущиеся континенты «просеивались» сквозь неподвижное морское дно. Идея о том, что само морское дно движется и увлекает за собой континенты, распространяясь от центральной оси разлома, была предложена Гарольдом Хэммондом Хессом из Принстонского университета и Робертом Дитцем из Лаборатории военно-морской электроники США в Сан-Диего в 1960-х годах.[50] [51] Сегодня это явление известно как тектоника плит[1].

Между тем, непредвзятый анализ данных в отношении нахождения океанической коры под, так называемыми, аккреционными призмами островных дуг[26] и континентентов (см. рис. 8, 9) указывает на отсутствие процесса субдукции.[48][28][52][9] Это обстоятельство указывает на ошибочность идеи повторяющегося процесса сборки и распада суперконтинентов в различных областях земного шара и является одним из доказательств увеличения поверхности земного шара в процессе роста Земли.

Американские геофизики во главе с Коллин Далтон (Colleen Dalton) из Университета Брауна с помощью палеомагнитного метода с высокой степенью разрешения определили возраст пород, образовавшихся за последние 19 млн лет с двух сторон от 18 главных подводных хребтов Мирового океана. Метод основан на явлении палеомагнетизма. Магнитные полюса Земли периодически меняются местами. Эпизоды инверсии были определены по смене ориентации магнитных минералов в застывших вулканических породах и используют их как реперы для построения изохрон — линий на геологической карте, все точки которых имеют одинаковый возраст (рис. 12).[53]

Латеральная структурно-возрастная зональность, присущая материковой коре, оказалась неотъемлемой характеристикой корового слоя океанов. Возрастную зональность океанической коры подтвердили все последующие исследования океанского ложа независимыми способами: палеомагнитными, драгированиями, визуальными (фотокамерами и с подводных обитаемых аппаратов), подводным бурением, сейсмическим зондированием. Подтверждения были найдены не в одном месте океанского ложа, а по всей площади Мирового океана [54] и в наиболее примечательных зонах — срединно-океанических хребтах, причудливо опоясывающих земной шар (рис. 12).

В результате целого комплекса сведений в 70-80 годах ХХ в. были построены геологические карты океанов[55], на которых четко прослеживались разновозрастные зоны океанической коры. Карты — это уже не предположения тектоники плит, согласно которой возрастные зоны должны иметь симметрию относительно срединно-океанических хребтов и уходить под континенты в строгом порядке: сначала древние участки площадей коры, а затем меньшего возраста. На картах во многих случаях положения тектоники плит не выполнялись. Например, ряде желобов (Курило-Камчатский, Алеутский) молодые участки коры оказались ближе к желобу, а старые — дальше от него. Очень сложная структурно-возрастная мозаика оказалась в Индийском океане. Самые старые участки океанской коры датированы триасом, её возраст не превышает 200-220 млн. лет. Участки коры этого возраста имеются во всех океанах, наибольшая их часть размещается в Тихом океане[56].

Обнаружение мест генерации площадей новой коры показало, что разрастание, как процесс увеличения во времени ранее не существовавших латеральных структур, может протекать не только на гипотетической первичной коре, т. е. на предварительно сформировавшейся физической поверхности, как это принималось для континентов, но и в процессе формирования новой поверхности океанической коры, ранее не существовавшей. Формирование новых площадей коры в рифтовых зонах океанов в первом приближении отражают плейттектонические модели, но эти модели далеки от того, чтобы раскрыть всю сложность и разнообразие процессов формирования новых площадей коры. Главное несоответствие плейттектонических моделей с реальными процессами заключается в постулировании жестких плит литосферы и конвективных течений, переносящих плиты. Согласно теории растущей Земли, блоки тектоносферы расходятся в результате растяжения поверхности планеты, которое происходит вследствие увеличения её диаметра.[57]

Дополнительной особенностью расширения океанического дна является более быстрое разрастание Южного полушария Земли.[58][59][60][61]

Парадокс ускоренного увеличения объёмов Мирового океана[править]

Парадокс ускоренного увеличения объёмов Мирового океана — противоречие между палеогидрогеологическими данными в отношении ускоренного увеличения объёмов Мирового океана в течение последних 150 млн лет (начиная с позднего мезозоя до наших дней — см. рис. 14, 15) и постулата теории тектоники литосферных плит о неизменности размеров и массы нашей планеты[40]. Существующее противоречие указывает на несостоятельность небулярной гипотезы, основанной концепции Канта-Лапласа об одномоментном формировании планеты и неизменности её размеров и массы[62].

Большинство работ, рассматривавших происхождение и эволюцию земных вод[64][65][66][67], опираются на современные знания о гидросфере, а также на представлении о формировании Земли 4,6 млрд лет назад по одному из многочисленных вариантов кантовских гипотез[68]. При этом в этих работах совершенно недостаточным образом используются геологические сведения о времени появления свободной воды, о её участии в седиментогенезе и минерагенезе, а также о взаимодействии воды с породами земной коры.

Учение о растущей Земле опирается на палеогидрогеологические данные свидетельствующие о том, что дно Мирового океана начало формироваться, примерно, 150 млн лет назад. Многие публикации, начиная с конца 60-х годов ХХ в., касающиеся свободной воды на Земле, констатируют (но не объясняют) увеличение массы гидросферы со временем. Почему вся водная масса выделилась из недр в архее—протерозое? Почему значительная её часть пополнила океаны в самые последние периоды развития Земли? Как объяснить такую задержку водоотделения в 2,4 -3 млрд. лет? Некорректные кантовские гипотезы[68] не дают и не могут дать исчерпывающего ответа на эти ключевые вопросы. Ответы на них можно получить, обратившись к геологическим сведениям, обобщенным в концепции растущей Земли.

- Исследования указывают на сухость девонского и более древних климатов Земли и на то, что только для среднего палеозоя характерно появление первых рек, озер и болот [69].

- В палеозойскую эру существовали мелководные моря с глубинами в несколько десятков метров, и только для мезозойской эры характерны уже глубоководные бассейны[70].

- Кайнозойская эра —- это эра глубоководных океанов и суши с сильно расчлененным рельефом[70].

- Многие типы осадочных пород, генезис которых так или иначе связан с водой, получают широкое распространение в фанерозойское время и тем большее, чем ближе к современности[71].

- Гидротермальные и скарновые месторождения цветных, редких и благородных металлов отсутствуют в архее, в слабой форме проявлены в протерозойскую, байкальскую и каледонскую эпохи, бурно формировались в герцинскую эпоху и продолжали занимать доминирующее положение в киммерийскую и альпийскую эпохи[72].

- Крупные опускания земной коры сопровождались заполнением вновь образовавшихся впадин океанской водой. Отсутствие следов глубоководных океанических осадков на современных материках и не изменившийся в их пределах, после опускания океанов, ход морских трансгрессий и регрессий приводит к выводу, о непрестанном в течение геологического времени пополнении водой увеличивающегося океанического бассейна.[73]

- Континенты не были покрыты глубоководными бассейнами (отсутствуют глубоководные осадки). Изучение континентальных осадочных отложений триасового периода и древнее показало, что осадки геосинклинальных прогибов, вскрываемые на самых различных глубинах, — мелководные.[74][75][73][76][77][78][79]

- На месте современных океанов не было обширных доюрских бассейнов: на океанической коре, занимающей 59% поверхности Земли, размещаются, в основном, послеюрские осадки. Осадков юрского и триасового возрастов в океанах насчитывается всего 5,3% от всей площади осадочного чехла на океанической коре.[80][54]

- Метаморфизм и магматизм в породах гранулитовых комплексов архея характеризуется ”сухостью” - малым количеством паров воды в составе флюидов. По мере развития геологических процессов от архея до кайнозоя доля воды в составе флюидов увеличилась в несколько раз при общем увеличении мощности дегазации.[81]

Уcтановленные данные не позволяют считать массу свободных вод неизменной, более того, они указывали на позднее появление основной массы свободной воды и на существенное её увеличение в мезокайнозое.[82] Процесс становления земной коры включает в себя не только образование фундамента материковой и океанической коры, но и осадочного чехла, который формируется при непосредственном участии гидросферы и атмосферы. Для проблемы гидросферы гораздо информативнее оказывается масса различных типов осадков, образовавшихся в различные эпохи. Гаррельс Р. и Маккензи Ф. произвели подсчеты древних отложений на Земле[83]. Результаты их подсчетов, учитывающих сохранность осадочных пород, представлены на рисунке 16, который демонстрирует убывание массы осадочных пород в глубь геологических эпох. Такой характер распределения осадков во времени согласуется с идеей увеличения Земли, и с прогрессирующей генерацией гидросферы во времени. Аналогичную информацию о седиментогензе содержит также работа Тимофеева П. П. и Холодова В.Н.[77], отражающая ход осадочного процесса во времени по независимым данным.

Несостоятельность гипотезы об участии субдуцирующих плит в обеспечении глобального геохимического водного цикла[править]

→ Субдуцирующие плиты в глобальном геохимическом водном цикле

Методы вулканологии (сейсмические наблюдения, мониторинг деформаций поверхности, ультрафиолетовая спектрометрия, геофизические методы, геохимические исследования и др.) указывают на единую природу глубинного мантийного источника тепла, силикатного расплава, жидкой воды и пара.[84][85]

Вещество в канале ниже кратера вулкана и еще глубже (до «корней» структуры) представляет из себя магму — силикатный расплав, в котором находятся мелкие кристаллические формы, и растворены в качестве добавки вода и газы. Термин магма-континуум (лат. continuum – непрерывное) или для краткости магма-с — понятие, содержащее в себе представления о вулканическом веществе в канале движения к поверхности планеты, которое непрерывно и кардинально меняется на микро- и макроуровне по мере подъема.[86][87][88][89][85]

Умозрительный[90] характер теории тектоники литосферных плит естественным образом приводит к созданию математических описаний геологических химер (того, что не может быть). Между тем, математическая модель с необходимостью должна предваряться понятийной (содержательной) моделью, адекватной природе вулканизма. Поэтому вопросы о причинах рождения гейзеров, чёрных курильщиков и вулканов в недрах планеты, и в частности, вопрос о механизме выброса жидкой воды, пара, включая воду и пар в составе магмы, на поверхность планеты должны решаться методами вулканологии.[84][85]

Спекулятивная[91] идея существования процесса субдукции[19], ведёт к предположению о том, что субдуцирующие слэбы[29] являются переносчиками воды в мантию, и таким образом обеспечивают реализацию глобального геохимического водного цикла (см. рис. 17, 18)[92][93].[84][85]

В процессе анализа механизма функционирования гейзеров, сопоставление фактического количества выносимого тепла и того, которое могут отдать породы, показало, что фактически выносимого тепла слишком много. Поэтому пришлось изыскивать дополнительный источник тепла, предположив, что не менее четверти общего выноса тепла должно вкладываться глубинным водным эндогенным веществом (см. рис. 19).[94] Но это, в свою очередь, требует объяснения механизма смешения среди пород двух водных генетически различных составляющих, находящихся в разных физико-химических состояниях, что само по себе есть проблема. По гипотезе нагрева холодной воды вещество с очень низкой теплопроводностью (а это породы) определили на роль теплоносителя, а веществу с огромной теплоемкостью (а это вода) предписали нагреваться о них до высокой температуры, причём —- в динамике. Но по физическим свойствам эффективней воде нести тепло и нагревать вмещающие породы, а породам —- удерживать наведённое водой тепло.[84]

Молекулярные формы, как силикаты, вода, газы на больших глубинах «не живут», будучи неустойчивыми при том давлении, которое там имеет место.[86][95][88][96][85] С большой степенью достоверности можно сказать, что механизм нагрева воды о породы не подходит для объяснения высокой температуры воды гейзеров. Тем более, что нагревать надо в динамике и выше флюидного состояния (сверхкритический флюид воды — СКФН2О). Допустим, что с поверхности на глубину в породы по трещинам и слоям холодная вода пойдёт самотёком под действием сил гравитации. Но погружаться по горячим породам ей удастся не глубже, чем до своего первого фазового перехода. Однако далее пар ринется вверх, возникнет зона просушки — барьер для проникновения холодных вод, и движение станет. Статичный объем холодной воды среди горячих пород вне сомнения нагреется через какое-то достаточно длительное время, если его не тревожить. Но необходимым условием эффективности теплового питания текущих потоков является высокая скорость теплопередачи в месте теплообмена, большая площадь области теплообмена и «правильная конструкция» из вмещающих пород для организации потока. Реальные породы нужными для этого свойствами не обладают.[84][97][85]

Флюидное состояние воды наступает при еще более высоких, параметрах, чем кипение (374°С и 218 атм.). Такие условия в нижней коре есть. Но вода может туда поступить только снизу из области еще более высокой плотности энергий. Теплопередача и кондуктивным и конвективным способом, как величина векторная, по законам теплофизики направлена от больших значений к меньшим. В область высоких давлений и температур из области более низких давлений и температур вода не может идти самотёком. По этой причине добраться самопроизвольно до таких глубин с поверхности холодным водам «не дозволено» законами термодинамики.[84]

См. также[править]

- Теория растущей Земли

- Субдуцирующие плиты в глобальном геохимическом водном цикле

- Феномены, нарушающие принцип сохранения

- История развития теории растущей Земли

- Гипотеза изначально гидридной Земли

- Тектоника плит

Примечания[править]

- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Текто́ника плит — современное научное представление в геотектонике о строении и движении литосферы, согласно которому земная кора состоит из относительно целостных блоков — литосферных плит, которые находятся в постоянном движении относительно друг друга. Континенты периодически собираются в суперконтиненты, а затем распадаются, в процессе чего зарождаются новые океаны и поглощаются старые.

- ↑ Су́перконтине́нт, также све́рхматери́к —— гипотетический феномен теории литосферных плит —— континент, содержащий всю или почти всю континентальную кору планеты.

- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 Кэри С. У. В поисках закономерностей развития Земли и Вселенной: История догм в науках о Земле // М.: Мир, 1991. — 447 с.

- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 Блинов В. Ф. Растущая Земля: из планет в звёзды // Москва.: Елиториал УРСС, 2003. — 272 с.

- ↑ Retejum A. Ju. The Expanding Earth: Indisputable Evidences of the Gobi Desert // Open Journal of Geology, 2020. — №10. — Pp. 1-12. doi: https://doi.org/10.4236/ojg.2020.101001

- ↑ Череповский А. В. Тектоника плит против расширения Земли: борьба только начинается? // Приборы и системы разведочной геофизики. — 2022. — № 4 (75). — С. 54-66.

- ↑ 7,0 7,1 7,2 Череповский А. В. Атлантический океан не исчезнет. Он расширяется вместе с Землей! // Приборы и системы разведочной геофизики. — 2024. — №3(82). — С. 108—-117.

- ↑ Череповский А. В. Теория тектоники плит – шаг вперёд, два шага назад? // Уральский геологический журнал. — 2024. — № 5 (161). — С. 22-36.

- ↑ 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 Зиналиев М. Теория растущей Земли. К решению проблемы источника энергии и вещества // Уральский геологический журнал. — 2025. — № 1 (163). — С. 3—63

- ↑ 10,0 10,1 Зиналиев М. К решению палеонтологического парадокса (на англ.) // The European Journal of Technical and Natural Sciences. —- ) 2017. — № 5. —С. 15-37

- ↑ 11,0 11,1 11,2 Ranero C. R. et al. Illuminating Subduction Systems: 50 years of limited geophysical success and what to do with so many remaining challenges? – Colloque: 50 years of plate tectonics: Then, Now, Beyond. – Paris, 25-26 June 2018.

- ↑ Retejum A. Ju. The Expanding Earth: Indisputable Evidences of the Gobi Desert // Open Journal of Geology, 2020. — №10. — Pp. 1-12. doi: https://doi.org/10.4236/ojg.2020.101001

- ↑ Череповский А. В. Тектоника плит против расширения Земли: борьба только начинается? // Приборы и системы разведочной геофизики. — 2022. — № 4 (75). — С. 54-66.

- ↑ Череповский А. В. Теория тектоники плит – шаг вперёд, два шага назад? // Уральский геологический журнал. — 2024. — № 5 (161). — С. 22-36.

- ↑ Хаин В. Е. Современная геология: проблемы и перспективы // Соросовский образовательный журнал. — 1996. — № 1. — С. 26-32.

- ↑ Gregersen E. The Inner Solar System: The Sun, Mercury, Venus, Earth, and Mars. — NY: The Rosen Publishing Group, 2010. — 245 p.

- ↑ 17,0 17,1 Little W. et al. The Shorter Oxford English Dictionary: on historical principles. — Clarendon Press. — 1990. — Vol. II (3rd ed.).

- ↑ 18,0 18,1 Ranero C. R. et al. Illuminating Subduction Systems: 50 years of limited geophysical success and what to do with so many remaining challenges? – Colloque: 50 years of plate tectonics: Then, Now, Beyond. – Paris, 25-26 June 2018.

- ↑ 19,0 19,1 Субдукция —- процесс гипотетического протаскивания края одного блока земной коры под край другого блока в линейной зоне на границе столкновения литосферных плит, что приводит к дальнейшему расплавлению первого в верхних слоях земной мантии.

- ↑ Пущаровский Ю. М., Пущаровский Д. Ю. Геология мантии Земли // М.: ГЕОС, 2010. – 140 с.

- ↑ Короновский Н. В. Изостазия // Соросовский Образовательный Журнал. — 2001. — №7 (11). — С.73—78.

- ↑ Череповский А. В. Теория тектоники плит – шаг вперёд, два шага назад? // Уральский геологический журнал. — 2024. — № 5 (161). — С. 22-36.

- ↑ Череповский А. В. Тектоника плит против расширения Земли: борьба только начинается? // Приборы и системы разведочной геофизики. — 2022. — № 4(75). — С. 54-66.

- ↑ Macdonald K. C. Mid-Ocean Ridge Tectonics, Volcanism, and Geomorphology // Encyclopedia of Ocean Sciences. — Elsevier. 2019. — № 4. — Pp. 405–419. Doi:10.1016/b978-0-12-409548-9.11065-6

- ↑ Searle R. Mid-ocean ridges. — New York: Cambridge, 2013. — ISBN 9781107017528.

- ↑ 26,0 26,1 26,2 26,3 26,4 26,5 26,6 Островные дуги — цепочки вулканических островов, сформированные в результате вулканической активности. Островные дуги располагаются параллельно, и как правило, по обе стороны от линии зоны спрединга.

- ↑ 27,0 27,1 Кроме складок твёрдых горных пород океанического дна в виде неровностей рельефа, на дне Мирового океана находится более 14 500 идентифицированных подводных гор, из которых 9 951 подводная гора и 283 гайота (изолированные плосковершинные вулканические подводные горы) общей площадью 8 796 150 км2, но лишь немногие из них были подробно изучены учёными. Подводные горы и гайоты наиболее распространены в северной части Тихого океана и имеют характерную эволюционную модель извержения, роста, проседания и эрозии. Визуально оценить количество подводных океанических гор в Мировом океане помогает визуализация Perpetual Ocean 2: Western Boundary Currents, составленная Scientific Visualization Studio (NASA)

- ↑ 28,0 28,1 Блинов В. Ф. Растущая Земля: из планет в звёзды // Москва.: Елиториал УРСС, 2003. — С. 41.

- ↑ 29,0 29,1 29,2 29,3 Слэб в геологии — та часть окраины океанической плиты, которая погружена в земную кору

- ↑ Веселовский Р. В. Конспект лекций курса «Геотектоника». — Москва: МГУ, Teach-In. — 2024. — С. 113.

- ↑ Хаин В. Е. Современная геология: проблемы и перспективы // Соросовский образовательный журнал. — 1996. — № 1. — С. 26-32.

- ↑ Мурдмаа И. А. Глубоководное бурение в Японском желобе. 56-й и 57-й рейсы «Гломара Челленджера» // Природа. — 1978. — № 10. — С. 38–45.

- ↑ Dziak R. Ambient Sound at Full Ocean Depth: Eavesdropping on the Challenger Deep // NOAA Ocean Exploration Data Atlas.

- ↑ 34,0 34,1 Спре́динг (англ. spreading от англ. spread — растягивать, расширять) — геодинамический процесс замещения магматическим расплавом расширяющегося разлома старой океанической коры — процесс, который возникает в результате увеличения диаметра и массы Земли и, как следствие, увеличения площади земной коры.

- ↑ 35,0 35,1 Deschamps A., Fujiwara T. Asymmetric accretion along the slow-spreading Mariana Ridge // Geochemistry, Geophysics, Geosystems. — 2003. — V.4, I. 10. — Pp. 8622: 1—11. — doi: 10.1029/2003GC000537

- ↑ Изостазия (изостатическое равновесие) — гидростатически равновесное состояние земной коры, при котором менее плотная земная кора (средняя плотность 2,8 г/см³) «плавает» в более плотном слое верхней мантии — астеносфере (средняя плотность 3,3 г/см³), подчиняясь закону Архимеда. Изостазия не является локальной, то есть в изостатическом равновесии находятся достаточно крупные (100—200 км) блоки.

- ↑ Веселовский Р. В. Конспект лекций курса «Геотектоника». МГУ, Teach-In. 113 c.

- ↑ 38,00 38,01 38,02 38,03 38,04 38,05 38,06 38,07 38,08 38,09 38,10 38,11 38,12 38,13 Бурундуков А. С., Дроздов А. Л. Гигантские ящеры – палеонтологический вызов междисциплинарному синтезу // Биота и среда заповедников Дальнего востока. — 2015. — № 5. — С. 93-112. — ISSN 2227-149X.

- ↑ Бурундуков А. С., Дроздов А. Л. Палеонтологический парадокс в контексте глобального эволюционизма (рус) // Программа и материалы научной конференции, посвященной памяти академика В.Л. Касьянова. — 6-7 октября 2015 г. — С. 4-9.

- ↑ 40,0 40,1 40,2 Хаин В. Е., Ломизе М. Г. Геотектоника с основами геодинамики: Учебник. 2-е изд., испр. и доп. // М.: КДУ, 2005. — С. 46.

- ↑ Yadagiri, P., Ayyasami, K. A carnosaurian dinosaur from the Kallamedu Formation (Maestrichtian horizon) (English) // Symposium on Three Decades of Development in Palaeontology and Stratigraphy in India. Precambrian to Mesozoic. Geological Society of India Special Publication. — 1989. — № 11(1). — С. 523-528..

- ↑ Retejum A. Ju. The Expanding Earth: Indisputable Evidences of the Gobi Desert // Open Journal of Geology, 2020. — №10. — Pp. 1-12. doi: https://doi.org/10.4236/ojg.2020.101001

- ↑ Череповский А. В. Тектоника плит против расширения Земли: борьба только начинается? // Приборы и системы разведочной геофизики. — 2022. — № 4 (75). — С. 54-66.

- ↑ Веселовский Р. В. Конспект лекций курса «Геотектоника». — Москва: МГУ, Teach-In. — 2024. — С. 113.

- ↑ The Shorter Oxford English Dictionary: on historical principles / Onions C.T. — Clarendon Press. — 1990. — Vol. II (3rd ed.).

- ↑ Глубоководный жёлоб, или океанический жёлоб, — глубокая (5000—7000 м и более) и длинная впадина на дне океана. Ширина глубоководного жёлоба: 100—150 км, при этом ширина плоского дна составляет несколько километров, прилегающий к дуге островов или континенту склон жёлоба чаще всего наклонён на 10—15°, а прилегающий к открытому океану — на 2—3°.

- ↑ Чудинов Ю. В. Расширение Земли и тектонические движения: о направлении движений в окраинно-океанических зонах // Геотектоника. — 1981. — № 1. — С. 19 — 37.

- ↑ 48,0 48,1 Carey S. W. The expanding Earth // Amsterdam: Elsevier, 1976. — 548 p.

- ↑ Соловьева И. А. О поперечных нарушениях срединно-океанических хребтов // Геотектоника. — 1981. — № 6. — С. 15–31.

- ↑ Hess H. H. History of Ocean Basins // Petrologic studies: a volume to honor A. F. Buddington. Boulder. — CO: Geological Society of America,1962. P. 599–620.

- ↑ Dietz R. S. Continent and Ocean Basin Evolution by Spreading of the Sea Floor // Nature. — 1961. — № 190 (4779). С. 854–857. doi: https://doi.org/10.1038/190854a0.

- ↑ Гораи М. Эволюция расширяющейся Земли. — М.: Недра, 1984. — 112 с.

- ↑ Dalton C. A. , Wilson . S., Herbert T. D. Evidence for a Global Slowdown in Seafloor Spreading Since 15 Ma // Geophysical Research Letters. — 2022. — Vol. 49, I. 6. — C. 1—9.

- ↑ 54,0 54,1 Блинов В. Ф. Развитие Тихого океана по данным изучения седиментации и магнитных аномалий // Геол. журн. — 1977. — № 2. — С. 82—90.

- ↑ Geological World Atlas. General coordinators G. Choubert and A. Faure-Muret. Published вy UNESCO, 1976–1983.

- ↑ Орленок В. В. Палеогеография Мирового океана позднего фанерозоя // Тихоокеанская геология. — 1983. — № 4. — С. 88—100.

- ↑ Блинов В. Ф. Растущая Земля: из планет в звёзды // Москва.: Елиториал УРСС, 2003. — С. 50.

- ↑ Smith D. E. et al. Tectonic motion and deformation from satellite laser ranging to LAGEO // J. Geophys. Res. — 1990. — № B–13, V. 95. — P. 22013 – 22041.

- ↑ Reigber Ch.et al. Distance variations between laser ranging stations derived from LAGEOS tracking data // Adv. Space Res. — 1986, — № 9, v. 6. — Р. 53–57.

- ↑ Heki K. at al. The base line length changes of circum-pacific VLBI networks and their bearing on the global tectonics // CPEM’89 Dig.: Conf. Precis. Electromagnetic Meas., Tsukuba. — 1988. — Р. 192–193.

- ↑ Блинов В.Ф. О дрейфе континентов и расширения Земли на основании инструментальных измерений // Тихоокеанская геология. — 1987. — № 5. — С. 94–101.

- ↑ Блинов В. Ф. Растущая Земля: из планет в звёзды // Москва.: Елиториал УРСС, 2003. — С. 12.

- ↑ Рифей (англ. Riphean) — подразделение Общей стратиграфической шкалы России, имеющее ранг подэонотемы. В совокупности с последующей вендской системой составляет верхнепротерозойскую эонотему По характерным комплексам строматолитов подразделяется на верхнерифейскую, среднерифейскую и нижнерифейскую эратемы.

- ↑ Вернадский В. И. Избранные соч. — Изд-во АН СССР, 1954. — Т. 1. — 696 с.

- ↑ Богданов Ю. А., Каплин П. А., Николаев С. Д. Происхождение и развитие океана. — М.: Мысль, 1978. — 157 с.

- ↑ Клиге Р. К. Уровень океана в геологическом прошлом. — М.: Наука, 1980. — 110 с.

- ↑ Львович М. И. Мировые водные ресурсы и их будущее. — М.: Мысль, 1974. — 488 с.

- ↑ 68,0 68,1 По мнению философа Иммануила Канта, планеты и Солнце сформировались из гигантского холодного пылевого облака. Астроном Пьер Лаплас выдвинул теорию формирования Солнечной системы из облака горячего газа.

- ↑ Наливкин Д. В. Учение о фациях. Географические условия накопления осадков, ч. 2. — М.-Л.: Академии наук СССР, 1956. — С. 256.

- ↑ 70,0 70,1 Рухин Л. Б. Основы общей палеогеографии. — Л.: Гостоптехиздат, 1962. — С. 524

- ↑ Страхов Н. М. Этапы развития внешних геосфер и осадочного породообразования в истории Земли // Известия АН СССР, серия геологическая. — 1962. — № 12. — С. 3—32.

- ↑ Смирнов В. И. Геология полезных ископаемых. — М.: Недра, 1969. — С. 669.

- ↑ 73,0 73,1 Ронов А. Б. К последокембрийской истории атмосферы и гидросферы // Геохимия. — 1959. — № 5. — С. 397–409.

- ↑ Хаин В. Е. Общая геотектоника. М.: Недра, 1973. 512 с.

- ↑ Основы общей палеогеографии. — Л.: Гостоптехиздат, 1962. — С. 524.

- ↑ Позднемеловая эпоха в истории океанов и континентов. Ст. I // Извемстия вузов, Геология и разведка. — 1984. — № 2. — С. 13—21.

- ↑ 77,0 77,1 Тимофеев П. П., Холодов В. Н. Бассейны седиментации и условия осадкообразования в истории Земли // 27 МГК, докл., т. 4. Литология. — М.: Наука, 1984. — С. 99–111.

- ↑ Тимофеев П. П., Холодов В. Н., Хворова И. В. Эволюция процессов осадконакопления на континентах и в океанах // Литология и полезные ископаемые. — 1983. — № 5. — С. 3–23.

- ↑ Холодов В. Н. Эволюция осадочного рудообразования в истории Земли. — М.: Наука, 1984. — 232 с.

- ↑ Осипишин Н. Я., Блинов В. Ф. Возрастная зональность океанической коры и её связь с расширением Земли // Бюлл. МОИП, отд. геол. — 1987. — № 4. — С. 18–29.

- ↑ Летников Ф. А. Эволюция флюидного режима эндогенных процессов в геологической истории Земли // ДАН СССР, 1982. — Т. 268, № 6. — С. 1438–1440.

- ↑ Блинов В. Ф. Проблема эволюции гидросферы и расширение Земли // Бюллютень МОИП, отдел геологии, № 4, 1982. С. 17—29.

- ↑ Гаррельс Р., Маккензи Ф. Эволюция осадочных пород. — Москва: Мир, 1974. — 272 с.

- ↑ 84,0 84,1 84,2 84,3 84,4 84,5 84,6 Арсанова Г. И. Концептуальная модель гейзерной геологической структуры // The scientific heritage. — 2023. — № 107. — С. 29—44

- ↑ 85,0 85,1 85,2 85,3 85,4 85,5 Арсанова Г. И. Вулкан как глубинная геологическая стрктура (Механизмы возникновения и стока магм) // The scientific heritage. — 2020. — № 50. — С. 16—24

- ↑ 86,0 86,1 Фортов В. Е. Мощные ударные волны и экстремальные состояния вещества. // УФН. — 2007. — №4. — С. 347—368.

- ↑ Фортов В. Е. Экстремальные состояния вещества на Земле и в космосе // УФН. — 2009. — № 6. С. 653—687.

- ↑ 88,0 88,1 Яницкий И. Н. Cостав и свойства вещества в недрах земли. — М.: «Гелиос». 2005. — 104 с.

- ↑ Арсанова Г. И. Роль воды в вулканизме // Вулканология и сейсмология. — 2019. — № 4. — С.69—80.

- ↑ Умозре́ние (лат. speculatio) — мышление априори, без получения опыта об объекте мышления. Умозрение специфично для философского размышления, как способ познания истины с построением логических связей, отвлечённых от научных фактов и экспериментов, вплоть до приобретения умозрительными рассуждениями ненаучного характера.

- ↑ Спекуля́ция (от нем. Spekulation ← лат. speculatio «выслеживание, высматривание») — в философии это отвлечённое рассуждение, тип теоретического знания, которое выводится без обращения к опыту («спекулятивное суждение»)

- ↑ Геохимический водный цикл — это путь, который проходит вода в различных состояниях, чтобы обеспечить циркуляцию между резервуарами воды на поверхности и в земной коре.

- ↑ Paulatto M. Dehydration of subducting slow-spread oceanic lithosphere in the Lesser Antilles // Nature Communications. — 2017. V. 8. — Article number: 15980.

- ↑ Аверьев В. В. Гидротермальный процесс в вулканических областях и его связь с магматической деятельностью // Современный вулканизм. М.: Наука, 1966. С. 118-128.

- ↑ Фортов В. Е. Экстремальные состояния вещества на Земле и в космосе // УФН. — 2009. — № 6. С. 653—687.

- ↑ Арсанова Г. И. Роль воды в вулканизме // Вулканология и сейсмология. — 2019. — № 4. — С.69—80.

- ↑ Арсанова Г. И. Сверхкритическое состояние воды как причина вулканических явлений // The scientific heritage. —2020а. — № 45. — V. 2. — P.7-17.

![{\displaystyle \kappa \thicksim g_{0}{\sqrt[{3}]{m_{0}\rho ^{2}}}\thickapprox }](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/3987912e7b5a27a7b553e3057ad35380d3100230)