Теория растущей Земли

| Эта статья в настоящее время активно дополняется. Не вносите сюда изменений до тех пор, пока это объявление не будет убрано. Последняя правка сделана участником Мурад Зиналиев в 19:35, 3 сентября 2025 года. |

| Серия статей Теории растущей Земли | |

Анимация, иллюстрирующая процесс увеличения размеров Земли |

Теория растущей Земли — система взглядов, суждений и положений, основанных на геологических данных, свидетельствующих об увеличении размеров и массы нашей планеты в процессе её развития. Учение о растущей Земле (с одновременным увеличением массы) является развитием концепции увеличения размеров планеты, которая также дала импульс для создания теории раширяющейся Земли (без увеличения массы).

Настоящая статья является оригинальным исследованием — содержит новые эмпирическое данные, гипотезы, интерпретации известных научных феноменов, а также описание способа экспериментальной проверки гипотезы существования источника энергии-вещества в центре небесных тел, обладающих внутренней активностью.[1]

По мнению её сторонников, теория растущей Земли позволяет объяснять геологические факты и анализировать процессы, свидетельствующие о росте нашей планеты, а также делать прогнозы её дальнейшего геологического развития путём интерполяции имеющихся данных.[2][3][4][5][6][7][1][8]

Сторонники теории растущей Земли представили доказательства несостоятельности теории тектоники литосферных плит[9]. Тем не менее, международное научное сообщество отдаёт предпочтение последней, поскольку до настоящего времени не было предложено правдоподобных и проверяемых механизмов расширения в рамках теории растущей Земли. Кроме того, существуют другие аргументы против идеи роста земного шара.

В современных условиях, теория растущей Земли опирается на совокупность новейших гефизических исследований, численное моделирование магнитного поля планеты методом теории динамического среднего поля, результатов исследования гравитационного поля Земли космической научно-исследовательской миссией GRACE, а также космических миссий к небесным телам солнечной системы, наблюдательных данных астрофизики, иссследований природы физического вакуума, квантовой и ядерной физики, которые, по их мнению, дают основание полагать, что все небесные тела, обладающие внутренней активностью, содержат в своих недрах неизвестный современной науке источник энергии и вещества.

В рамках концепции Вселенной, как открытой физической системы, идея нахождения в центре планеты неизвестного источника энергии-вещества поддаётся экспериментальной проверке путём исследования природы такого рода источника в кометах со слабой кометной активностью, орбита которых проходит вблизи траектории движения Земли.

История развития теории[править]

→ Концепция увеличивающейся Земли

Первые мысли в отношении увеличения размеров нашей планеты в её геологическом прошлом возникли в XIX веке на основе удивительного совпадения береговых линий и состава горных пород на противоположных материках, разделённых Атлантическим океаном (см. рис. 1).

Вопрос об источнике энергии и вещества в небесных телах в космологическом ракурсе впервые был поднят в книге российского учёного Ивана Осиповича Ярковского «Всемирное тяготение как следствие образования вещества внутри небесных тел», опубликованной в Москве в 1899 году[10] и в Санкт-Петербурге в 1912 году (см. рис. 2). В своих размышлениях Ярковский опирался на передовую на тот момент теорию эфира, которая, как тогда считалось, успешно прошла свою проверку после выхода в 1873 году капитального двухтомного труда Джемса Клерка Максвелла «Трактат об электричестве и магнетизме» (A Treatise on Electricity and Magnetism) — создания современной классической теории электродинамики (уравнения Максвелла). Однако в последствии, теория эфира, а вместе с ней и идеи Ярковского были признаны несостоятельными.[2]

Между тем, возможность совмещения континентов на Земле меньшего диаметра нашла своё полное подтверждение (см. рис. 3, 4). Отто Кристоф Хильгенберг из Шарлоттенбурга (Берлин) опубликовал за свой счёт книгу «Vom wachsenden Erdball» (О растущем земном шаре), в которой опубликовал фотографии модели растущего земного шара из папье-маше. На наименьшем глобусе, размером с баскетбольный мяч, континентальная кора плотно облегала весь земной шар. Хильгенберг не был единственным в длинной цепочке таких изготовителей глобусов. В разное время, и иногда независимо от него, модели растущей Земли изготовили Иван Васильевич Кириллов (1949) Людвиг Брёсске (1962), Сирил Барнетт (1962), Кеннет Крир (1965), Ралф Гровз (1976), Клаус Фогель (1977) и др.[2]

В XX веке были получены дополнительные геологические данные, которые свидетельствуют о росте нашей планеты: ускоренное увеличение площади океанического дна, объёма Мирового океана и силы гравитации в её геологическом прошлом, нарастание геологической активности Земли в наше время (процессы спрединга[11], рифтогенез, вулканическая активность, рост горных систем и др.), повсеместная непрекращающаяся эмиссия земными недрами воды и газов (водорода, углекислого газа, углеводородных соединений и др.), неуклонное взаимное удаление материков друг от друга и т. п.

На волне новых данных, идея роста планеты получило развитие с геологических позиций в СССР. Среди небольшой группы авторов научных работ выделяются И. Б. Кириллов, В. Б. Нейман и А. И. Летавин из Москвы и В. Ф. Блинов из Киева. Самое значительное выступление этой группы состоялось в Москве в ноябре 1981 года на конференции, организованной Е. Е. Милановским из Московского государственного университета и Московским обществом испытателей природы, где участвовали бболее 700 специалистов из Москвы и других регионов СССР.

Тем не менее, вопрос в отношении механизма, способного обеспечить увеличение массы и размеров Земли, по-прежнему остаётся открытым.

Необходимость смены доминирующей геологической парадигмы[править]

Существуют две веские причины для смены геологической парадигмы:

- непреодолимый кризис тектоники литосферных плит:

- невозможность процесса циркуляции вещества мантии, что влечёт за собой отсутствие движущих сил, которые могли бы обеспечить многократную сборку и разборку суперконтинентов в различных областях поверхности земного шара, раскрывая и закрывая целые океаны;

- в современную эпоху хорошо изучены процессы спрединга по всему земному шару, а также измерены его скорости; например, в зонах срединно-океанических хребтов она составляет 10-170 мм/год[12][13][14], однако при этом отсутствуют результаты инструментальных измерений процесса субдукции на окраинах как континентов, так и островных дуг;

- парадокс субдуцирующих слэбов — противоречие между понятием "субдуцирующие слэбы"[15] в теории тектоники литосферных плит[9] и геологическими данными, которые противоречат идее их погружения под континентальные или океанические плиты и многие другие противоречия и аномалии;

- новые результаты математического моделирования, данные геофизики, астрофизики, космических миссий, результаты исследований природы физического вакуума и свойств Вселенной, которые указывают на иную природу земных недр, процессы формирования магнитного и гравитационного полей, а также некоторые другие особенности, общие для всех тел, обладающих внутренней активностью.[1]

При этом, необходимо осознавать, что смена геологической парадигмы не влияет на ценность результатов уже осуществлённых научных исследований — вместо устаревшей интерпретации полученных данных необходимо применить новую.

Проблема источника энергии и вещества[править]

Многие вдумчивые исследователи, которые сталкиваются с вопросом геологического развития нашей планеты, приходили к выводу о её расширения как о факторе, который определяет сегодняшний облик Земли. В стремлении обосновать процесс роста, мыслители прошлого и современности использовали находящиеся в их распоряжении знания, от Ветхого Завета до новейших научных достижений своей эпохи.[2]. Причина, по которой предпринятые усилия оказались напрасными заключается в недостаточном уровне научных знаний как в отношении природы земных недр, так и в отношении природы Вселенной.[1].

Отсутствие правдоподобных и проверяемых механизмов расширения планеты привело к признанию мировым научным сообществом в качестве основной парадигмы геологии не теорию растущей Земли. а теорию тектоники литосферных плит.[1]

В новейшее время, было предложено два механизма увеличения размеров планеты: первый связан с природой тёмной материи[16], второй — опирается на эмпирические данные, указавающие на Вселенную, как открытую физическую систему, в которой рост массы небесных тел, обладающих внутренней активностью, обеспечивается за счёт притока энергии извне[1].

Концепция эфира[править]

Современное состояние гипотезы трансформации эфира в барионное вещество в центре нашей планеты изложено в научном труде «Растущая Земля: из планет в звезды» геолога, ученого, философа Виталия Филипповича Блинова (1929 — 2019), продолжателя концепции русского инженера Ивана Осиповича Ярковского (1844 - 1902) о растущей Земле с увеличением массы. Упомянутая фундаментальная монография, насыщена значительным эмпирическим геологическим и геодезическим материалом, неопровержимо доказывающим рост и расширение планеты начиная с 200 млн. лет назад.[17]

По мнению Блинова, науки о Земле традиционно занимались исследованиями поведения вещества в больших массивах методами геологии, физики и химии. И в данном случае вполне логично было бы говорить о геологической форме движения вещества. Эффективное совершенствование представлений о Земле требует междисциплинарного подхода и обязательного совершенствования исходных предпосылок геологии, которые тесно связаны с естествознанием, философией и мировоззрением.[3]

В теории растущей Земли Блинова, материя является сверхтонкой, вечно движущайся несотворимой и неуничтожимой субстанцией, исходной сущностью мироздания, из которой состоят все предметы, вещи и структуры реального мира. Вещество, вторичное по отношению к материи понятие, является структурой из материи, оно способно разрушаться (исчезать) в реакциях аннигиляции и возникать. Вакуумное состояние материи является основным (главным) ее состоянием. Полевое состояние объединяет различные поля, а к вещественному состоянию относится вся совокупность тел и частиц, обладающих массой покоя. В свете исторических данных, Блинов допускал, что вакуумное состояние материи можно назвать эфиром так же, как вещественное состояние материи называется веществом, а полевое - полем.[3]

Современные теории рождения вещества из вакуума предполагают спонтанное появление частиц, но это только удобный способ описания быстро притекающих процессов в микромире. Поэтому Блинов предполагал, что процесс преобразования энергетического потока материи (эфира) в вещество может идти иным способом, пока неизвестным.[3]

Смысловая эквивалентность вакуума и эфира, в контексте концепции Блинова, позволяет понять построения Ярковского[10], который, пользуясь понятием эфира, считал, что субстанция, составляющая вещество и эфир, одна и та же и что она может переходить из космического пространства внутрь небесных тел. Обладая огромными скоростями и пронизывая вещественные тела, потоки эфира, в концепции Ярковского-Блинова, создают эффект гравитации.[3]

Антиэнтропийное развитие Земли отличается от той картины эволюции Земли, которая создана на основе кантовских гипотез. Антиэнтропийный рост допускает также плазменное состояние ядра, рассмотренное в работах Воробьева[18], Кузнецова[19] и Колясникова[20][21]. Появление плазмы в ядре растущей планеты неизбежно, так как развитие планеты идет по пути превращения ее в звезду. По мнению Блинова, весь вопрос заключается в том, когда именно должна появиться плазма в ядре. Совершенно не исключено, что в земном ядре плазма уже существует.[3]

Кук и Эрдли[22], подсчитав необходимую энергию для подъема вещества в поле тяжести Земли, пришли к выводу о невозможности значительного расширения земного шара. Для удвоения поверхности Земли с палеозоя по их данным потребовался бы непрерывный расход энергии 5·1022 эрг/с. В рамках принципа первичности вещества такой мощности неоткуда взяться и поэтому Кук и Эрдли сделали вывод о невозможности объяснить смещение материков расширением земного шара.[3]

Блинов вывел математечески выражение для расчёта прироста массы гравитирующего тела M=M0 eν△t, где М0 - масса тела в начальный момент времени; е - основание натуральных логарифмов. ν=2,9·10−16 с−1 — средняя величина удельного прироста массы гравитирующего тела, а △t — период времени. Это равенство справедливо для процесса увеличения массы не только нашей планеты, но и других небесных тел. Используя выше указанную математическую зависимость, Блинов определил мощность поглощения Землей энергии из вакуума. При массе Земли М⊕=5,98·1024 кг, ν=2,9·10–16 с–1 и с=3·108 м/с, мощность N=1,56·1026 Вт или 1,56·1033 эрг/с, что больше на одиннадцать порядков необходимой энергии для подъема вещества в поле тяжести Земли, которые определили Кук и Эрдли. Мощность тепловых потерь земного шара по данным Смыслова с соавторами составляет 2,96·1013 Вт[23], что почти на 13 порядков меньше мощности расчитанной Блиновом величины поглощаемого энергетического потока материи — практически вся поступающая в Землю материя идет на образование вещества. По рассчётам Блинова, каждую секунду масса Земли увеличивается на 1,73 ·109 кг.

Поскольку основной характеристикой космических тел является масса, Блинов считает целесообразным связать этапы или стадии развития Земли с названием космических тел, представляющих ряд с возрастающими массами, выделив астероидную, лунную, марсианскую и земную стадии развития нашей планеты. В отсутствие ограничиваающих факторов, по мнению Блинова, указанный рост небесного тела продолжается, в результате чего Земля превращается в газовый гигант, затем — в звёзду, а конце звёздной эволюции, в результате взрыва сверхновой — разрушается на астероиды с образованием газа и пыли.

Концепция нулевой Вселенной[править]

Учёный с мировым именем, австралийский геолог и профессор Тасманийского университета Сэмюел Уоррен Кэри (1 ноября 1911 г. – 20 марта 2002 г.) в 1966 году пришёл к выводу о существовании процесса роста Земли и её массы, как выражения универсального космологического процесса расширения Вселенной.[24]

Идея нулевой Вселенной восходит своими корнями к 1917 году, когда Виллем де Ситтер получил решение уравнений Эйнштейна для однородной стационарной Вселенной с космологической постоянной Λ, в которой галактики разбегаются со скоростью, пропорциональной расстоянию между ними.[24]

В 1948 году разработка концепции стационарного состояния была продолжена Германом Бонди и Томасом Голдом, а также независимо от них Фредом Хойлом, официально утвердившим космологический принцип, согласно которому наблюдатель, находящийся в некоторой точке космического пространства, видит во всех направлениях ту же общую картину, что и наблюдатель в любой другой точке космоса. Критически неприемлемым следствием этой концепции являлся эффект непрерывного возникновения материи из вакуума, который не нашёл своего подтверждения в экспериментах.[24]

Приверженцы «новой» космологии сделали далеко идущие выводы из своего открытия, заявив, что масса Вселенной точно уравновешена, чтобы не только воспрепятствовать бесконечному расширению и в то же время предотвратить конечный коллапс. Большого Взрыва никогда не было. Вселенная, согласно данному ими определению, имеет постоянную массу и постоянный радиус. Новая материя вечно возникает у «нуля» Ньютона - Хаббла (и в других сингулярностях), но и вечно уходит за пределы познаваемой Вселенной. Все галактики удаляются от нас, но это только порождает процесс постоянного появления новых, их постоянного разбегания и исчезновения за пределами познаваемого мира.[24]

Согласно Кэри, любой центр масс —- будь то планета, звезда или галактика — имеет минимум потенциальной энергии, где флуктуации вакуума встречают нулевой или по крайней мере, минимальный энергетический барьер. В центре Земли ускорение силы тяжести равно нулю. Следовательно, материя должна появляться там, как и во всех других таких местах, в результате случайных квантовых флуктуаций.[24]

Эта гипотеза определённой мере:

- коррелирует с гипотезой Эдварда П. Трайона о возможности возникновения материи (возникновение Вселенной) в результате квантовых флуктуаций вакуума[25],

- а также соответствует результатам обработки данных космической обсерватории Планк, которая с высокой точностью определила в 2018 году параметр кривизны пространства Ω𝑘=0.0007±0.0019, который соответствует геометрически плоскому евклидову пространству[26].

Процессу расширения Земли при помощи этой гипотезы «мешают» законы сохранения барионного B, и лептонного L зарядов, которым подчиняются все четыре фундаментальных взаимодействия. Это означает, что в результате таких процессов число барионов, составляющих Землю, остаётся неизменным, так как образующиеся новые барионы появляются одновременно с антибарионами, которые аннигилируют с обычной материей. Поэтому увеличение массы Земли в этом случае не может обеспечить механизм увеличения размеров Земли. Хотя, закон сохранения барионного заряда B может нарушаться, например, в моделях Великого объединения (GUT’s), но при энергиях 1015-1016 ГэВ, которых нет в космических лучах.[27]

Тёмная материя, как источник энергии и вещества[править]

Авторы новой концепции Бурундуков А. С., Дроздов А. Л.[27] описывают процесс распада странглетов (кварковых самородков) под воздействием нейтринного излучения Солнца, который может быть ответственным за расширение Земли и увеличение её массы. Свою модель авторы относят к категории экзотических. Кварковые самородки, образующиеся при фазовом QCD-переходе, могут составлять значительную часть небарионной тёмной материи, существование которой подтверждено многочисленными и разнообразными астрофизическими проявлениями в широком диапазоне космических масштабов – от ротационных кривых скоростей звёзд в спиральных галактиках до эффектов гравитационного линзирования и удержания ультрарелятивистского газа в сверхскоплениях галактик. Профили распределения тёмной материи в галактиках рассчитаны в работах Буркерта[28], Мура[29] и Наварро[30].[31]

Бурундуков и Дроздов предлагают две простейшие модели гравитационного захвата Землёй тёмной материи в форме кварковых самородков. Расчёты процесса превращения s-кварка в u-кварк сделаны в лабораторной системе и в приближении свободных кварков в рамках предложенной в 1957 году М. Гелл-Манном, Р. Фейнманом, Р. Маршаком и Дж. Сударшаном теории универсального V – A слабого четырёхфермионного взаимодействия, которая является хорошим приближением теории Вайнберга-Салама для низких энергий. Индуцированный нейтринным излучением Солнца фазовый переход тёмной материи в форме странглетов в обычную барионную материю должен сопровождаться значительным увеличением объёма, занимаемого веществом, то есть приводить к расширению Земли. Согласно общесистемному степенному закону, большую часть образовавшейся барионной материи должны составлять лёгкие элементы, которые будут диффундировать из ядра в мантию, увеличивая её объём, соединения углерода – образовывать месторождения нефти абиогенного происхождения в верхних слоях литосферы, а газы и ювенильная вода выделяться на поверхности Земли в процессах дегазации и дегидратации.[31]

Несмотря на то, что авторы этой гипотезы произвели все расчёты и оценки на достаточно высоком уровне математической строгости[31], однако:

- их заявление о том, что существование тёмной материи доказано многочисленными астрономическими наблюдениями в различных астрофизических масштабах, от ротационных кривых скоростей звёзд в спиральных галактиках, в том числе и нашей, до эффектов линзирования и удержания релятивистского газа в скоплениях и сверхскоплениях галактик, они допустили методологическу ошибку под названием «подтверждение следствием»: ведь, исходя именно из астрофизических наблюдений (причина) была выдвинута гипотеза о существовании тёмной материи (следствие), поэтому заявление о том, что существование тёмной материи (следствие) подтверждается гравитационными аномалиями, выявленными астрофизическими методами (причина), является ошибочным — существование тёмной материи пока не подтверждено экспериментально;

- заявленный ими гипотетический процесс формирования барионного вещества в центре нашей планеты базируется на предположении существования загадочной субстанции под условным названием «тёмная материя» (неочевидное базируется на неопределённости).[1]

Концепция Вселенной, как открытой физической системы[править]

Концепция Вселенной как открытой физической системы[32] основана на геофизических данных в отношении природы нормального магнитного поля планеты, гравитационных аномалий (геоида, осцилляции гравитационного поля планеты), внутренней структуры Земли, результатах численного моделирования теплопроводности земных недр, геоморфологических данных, указывающих на увеличение массы Земли, поверхности её океанического дна и объёмов Мирового океана как в геологическом прошлом Земли, так и в настоящую эпоху, наблюдательных астрофизических данных и результатов исследовательских космических миссий в отношении аномальной активности таких небесных тел, как Солнце, планеты, их спутники, кометы и др., включая свойства пространства Вселенной (ускоренного расширения её метрики, а также феноменов тёмной энергии и тёмной материи, аномально мощного потока позитронов из центра Млечного пути и др.) Приведенный перечень не является исчёрпывающим.

Громадный массив современного научного знания в отношении упомянутых выше природных феноменов представляет из себя список аномалий и парадоксов, поскольку отсутствует либо удовлетворительное описание их источника энергии—вещества, либо описания механизма их осуществления.

Важным фактором, влияющим на возможность как проведения анализа самих феноменов, так и оценки применимаости к ним законов сохранения, является то обстоятельство, что подавляющее большинство природных процессов, идущих во Вселенной, хотя и имеют ограниченную четырёхмерным пространством-времени свободу реализации, однако представляют из себя открытые физические системы. В некоторых случаях удаётся выделить в пространстве объёмы, которые позволяют описать исследуемый феномен как замкнутую либо изолированную физическую систему. И в этом случае к ним становятся применимы законы сохранения — процесс поддаётся описанию языком формальной логики в терминах закона сохранения, что позволяет определить численно соответствующий баланс системы[33].

В других случаях такой подход не реализуем, поскольку либо попытка выделения определённой области пространства оказывается невозможной (по причине удалённости, масштабности, неопределённости природы исследуемого процесса и др.), либо современная научная парадигма ограничивает исследователей в применении закона сохранения к конкретному природному феномену. В этом случае срабатывает более общий подход, с точки зрения принципа сохранения[34][35][36][37][38], который позволяет описать исследуемый феномен в общем виде с учётом главных факторов, определяюих состояние физической системы, на основе имеющихся основых параметров, но без применения формул законов сохранения.

В настоящем разделе содержатся сведения о природных феноменах, нарушающих принцип сохранения «ничто не возникает из ниоткуда и не исчезает в никуда» — факты, которые указывают на Вселеную, как открытую физическую систему, в которую поступает энергия из вне.

Феномены, нарушающие принцип сохранения[править]

→ Феномены, нарушающие принцип сохранения

Традиционно, феномены, нарушающие принципы сохранения[34][35][36][37][38], в современном естествознании характеризуются либо как аномалии, либо, по умолчанию, остаются без удовлетворительного физического описания.

Известно, что движущей силой разнообразных природных феноменов является самоорганизация — процесс, в котором некоторая форма общего порядка возникает из локальных взаимодействий между частями изначально неупорядоченной системы. В частности, самоорганизация наблюдается в диссипативных системах (диссипативных структурах, от лат. dissipatio — «рассеиваю, разрушаю») — открытых системах, которые оперируют вдали от термодинамического равновесия. Процесс самоорганизации в этом случае представляет из себя устойчивое состояние (стационарная или неравновесная открытая система), возникающее в неравновесной среде при условии диссипации (рассеивания) энергии и/или вещества, которые поступают извне. Такая структура характеризуется спонтанным возникновением нарушения симметрии (анизотропии) и образованием сложных, иногда хаотических структур, где взаимодействующие частицы и фрагменты системы демонстрируют дальние корреляции. Известными примерами из повседневной жизни являются конвекция, турбулентный поток, циклоны, ураганы и живые организмы. Но самоорганизующимися системами также являются любые объекты во Вселенной, демонстрирующие наличие структуры, которая сформировалась в потоке энергии и/или вещества: атомы, молекулы, небесные тела, обладающие внутренней активностью (планеты, их спутники, кометы, звёзды, звёздные системы и галактики, квазары), пространство Вселенной и др.[39][40][41]

В числе природных феноменов, в которых проявляется процесс самоорганизации, находятся такие, которые в рамках доминирующего мировоззрения не подчиняются принципу сохранения энергии и/или вещества[34][35][36][37][38], а потому представляют из себя индикаторы, указывающие на Вселенную, как на открытую физическую систему.[1]

Ускоренное расширение океанического дна[править]

Парадокс ускоренного расширения океанического дна — противоречие между геологическими данными в отношении ускоренного расширения океанического дна (см. рис. 30, 31)[24][3][42][43][1]> и постулата теории тектоники литосферных плит[9] о неизменности размеров и массы нашей планеты[44][45][46][47]. Существующее противоречие указывает также на несостоятельность небулярной гипотезы, основанной на концепции Канта-Лапласа об одномоментном формировании планеты[48].

Ускоренное расширение морского дна — это процесс, осуществляемый за счёт процесса спрединга[11], главным образом в зонах срединно-океанических хребтов, где новая океаническая кора образуется в результате вулканической активности, а затем постепенно удаляется от хребта. Вклад в процесс расширения океанического дна вносят также зоны спрединга, формирующие островные дуги[49], а также глубоководные желоба [50] происходящие не только вкрест простирания океанических рифтов, но и вдоль них, что приводит к продольному растяжению океанических хребтов. Необходимость такого разрастания океанической коры теоретически была показана Чудиновым Ю. В.[51] и Кэри С. У.[24]. Особенно это видно на примере Африки и Антарктиды, от которых удаляются хребты, опоясывающие эти континенты, увеличивающие при этом свою общую длину. Сведения о наблюдаемых признаках продольного растяжения океанических хребтов содержатся в работе И. А. Соловьевой[52].

Более ранние теории Альфреда Вегенера и Александра Дютуа о дрейфе континентов предполагали, что движущиеся континенты «просеивались» сквозь неподвижное морское дно. Идея о том, что само морское дно движется и увлекает за собой континенты, распространяясь от центральной оси разлома, была предложена Гарольдом Хэммондом Хессом из Принстонского университета и Робертом Дитцем из Лаборатории военно-морской электроники США в Сан-Диего в 1960-х годах.[53] [54] Сегодня это явление известно как тектоника плит[9].

Между тем, непредвзятый анализ данных в отношении нахождения океанической коры под, так называемыми, аккреционными призмами (см. рис. 28) островных дуг[49] и континентентов указывает на отсутствие процесса субдукции[24][55][56][1], а заодно на ошибочность идеи повторяющегося процесса сборки и распада суперконтинентов в различных областях земного шара (см. рис. 21). Научная несостоятельность теории тектоники литосферных плит является неоспоримым доводом в пользу увеличения поверхности земного шара в процессе роста планеты.

Американские геофизики во главе с Коллин Далтон (Colleen Dalton) из Университета Брауна с помощью палеомагнитного метода с высокой степенью разрешения определили возраст пород, образовавшихся за последние 19 млн лет с двух сторон от 18 главных подводных хребтов Мирового океана. Метод основан на явлении палеомагнетизма. Магнитные полюса Земли периодически меняются местами. Эпизоды инверсии были определены по смене ориентации магнитных минералов в застывших вулканических породах и используют их как реперы для построения изохрон — линий на геологической карте, все точки которых имеют одинаковый возраст (см. рис. 30).[57]

Рис. 33. Ход ускоренного формирования площадей океанической коры. Кружочками предствлены значения площадей А, подсчитанные Оспишиным Н. Я. и Блиновым В. Ф. на начало эпох; крестики - данные Ронова А. Б. и др.[3] |

Латеральная структурно-возрастная зональность, присущая материковой коре, оказалась неотъемлемой характеристикой ко́рового слоя океанов. Возрастную зональность океанической коры подтвердили все последующие исследования океанского ложа независимыми способами: палеомагнитными, драгированиями, визуальными (фотокамерами и с подводных обитаемых аппаратов), подводным бурением, сейсмическим зондированием. Подтверждения были найдены не в одном месте океанского ложа, а по всей площади Мирового океана [58] и в наиболее примечательных зонах — срединно-океанических хребтах, причудливо опоясывающих земной шар.

В результате целого комплекса сведений в 70-80 годах ХХ в. были построены геологические карты океанов[59], на которых четко прослеживались разновозрастные зоны океанической коры. Карты — это уже не предположения тектоники плит, согласно которой возрастные зоны должны иметь симметрию относительно срединно-океанических хребтов и уходить под континенты в строгом порядке: сначала древние участки площадей коры, а затем меньшего возраста. На картах во многих случаях положения тектоники плит не выполнялись. Например, ряде желобов (Курило-Камчатский, Алеутский) молодые участки коры оказались ближе к желобу, а старые — дальше от него. Очень сложная структурно-возрастная мозаика оказалась в Индийском океане. Самые старые участки океанской коры датированы триасом, её возраст не превышает 200-220 млн. лет. Участки коры этого возраста имеются во всех океанах, наибольшая их часть размещается в Тихом океане[60].

Обнаружение мест генерации площадей новой коры показало, что разрастание, как процесс увеличения во времени ранее не существовавших латеральных структур, может протекать не только на гипотетической первичной коре, т. е. на предварительно сформировавшейся физической поверхности, как это принималось для континентов, но и в процессе формирования новой поверхности океанической коры, ранее не существовавшей. Формирование новых площадей коры в рифтовых зонах океанов в первом приближении отражают плейттектонические модели, но эти модели далеки от того, чтобы раскрыть всю сложность и разнообразие процессов формирования новых площадей. Главное несоответствие плейттектонических моделей с реальными процессами заключается в постулировании жестких плит литосферы и конвективных течений, переносящих плиты. Согласно теории растущей Земли, блоки тектоносферы расходятся в результате растяжения поверхности планеты, которое происходит вследствие увеличения её диаметра. При определённом соотношении толщины земной коры и глубины рифта, проиходит выход магматических пород на поверхность Земли (рис. 31, 32).[61]

Дополнительной особенностью расширения океанического дна является более быстрое разрастание Южного полушария Земли.[62][63][64][65]

Ускоренное увеличение объёмов Мирового океана[править]

Парадокс ускоренного увеличения объёмов Мирового океана — противоречие между палеогидрогеологическими данными в отношении ускоренного увеличения объёмов Мирового океана в течение последних 150 млн лет (начиная с позднего мезозоя до наших дней — см. рис. 34, 35) и постулата теории тектоники литосферных плит о неизменности размеров и массы нашей планеты[44]. Существующее противоречие указывает также на несостоятельность небулярной гипотезы, основанной на концепции Канта-Лапласа об одномоментном формировании планеты[48].

Большинство работ, рассматривавших происхождение и эволюцию земных вод[66][67][68][69], опираются на современные знания о гидросфере, а также на представления в отношении формирования Земли 4,6 млрд лет назад по одному из вариантов существующих гипотез, разработанных на основе концепции Канта—Лапласса[70]. При этом в этих работах совершенно недостаточным образом используются геологические сведения о времени появления свободной воды, о её участии в седиментогенезе и минерагенезе, а также о взаимодействии воды с породами земной коры.

Учение о растущей Земле опирается на палеогидрогеологические данные свидетельствующие о том, что дно Мирового океана начало формироваться, примерно, 150 млн лет назад. Многие публикации, начиная с конца 60-х годов ХХ в., касающиеся свободной воды на Земле, констатируют (но не объясняют) увеличение массы гидросферы со временем. Почему вся водная масса выделилась из недр в архее—протерозое? Почему значительная её часть пополнила океаны в самые последние периоды развития Земли? Как объяснить такую задержку водоотделения в 2,4 -3 млрд. лет? Некорректные кантовские гипотезы[70] не дают и не могут дать исчерпывающего ответа на эти ключевые вопросы. Ответы на них можно получить, обратившись к геологическим сведениям, обобщенным в концепции растущей Земли.

- Исследования указывают на сухость девонского и более древних климатов Земли и на то, что только для среднего палеозоя характерно появление первых рек, озер и болот [71].

- В палеозойскую эру существовали мелководные моря с глубинами в несколько десятков метров, и только для мезозойской эры характерны уже глубоководные бассейны[72].

- Кайнозойская эра —- это эра глубоководных океанов и суши с сильно расчлененным рельефом[72].

- Многие типы осадочных пород, генезис которых так или иначе связан с водой, получают широкое распространение в фанерозойское время и тем большее, чем ближе к современности[73].

- Гидротермальные и скарновые месторождения цветных, редких и благородных металлов отсутствуют в архее, в слабой форме проявлены в протерозойскую, байкальскую и каледонскую эпохи, бурно формировались в герцинскую эпоху и продолжали занимать доминирующее положение в киммерийскую и альпийскую эпохи[74].

- Крупные опускания земной коры сопровождались заполнением вновь образовавшихся впадин океанской водой. Отсутствие следов глубоководных океанических осадков на современных материках и не изменившийся в их пределах, после опускания океанов, ход морских трансгрессий и регрессий приводит к выводу, о непрестанном в течение геологического времени пополнении водой увеличивающегося океанического бассейна.[75]

- Континенты не были покрыты глубоководными бассейнами (отсутствуют глубоководные осадки). Изучение континентальных осадочных отложений триасового периода и древнее показало, что осадки геосинклинальных прогибов, вскрываемые на самых различных глубинах, — мелководные.[76][77][75][78][79][80][81]

- На месте современных океанов не было обширных доюрских бассейнов: на океанической коре, занимающей 59% поверхности Земли, размещаются, в основном, послеюрские осадки. Осадков юрского и триасового возрастов в океанах насчитывается всего 5,3% от всей площади осадочного чехла на океанической коре.[82][58]

- Метаморфизм и магматизм в породах гранулитовых комплексов архея характеризуется ”сухостью” - малым количеством паров воды в составе флюидов. По мере развития геологических процессов от архея до кайнозоя доля воды в составе флюидов увеличилась в несколько раз при общем увеличении мощности дегазации.[83]

Уcтановленные данные не позволяют считать массу свободных вод неизменной, более того, они указывали на позднее появление основной массы свободной воды и на существенное её увеличение в мезокайнозое.[84]

Процесс становления земной коры включает в себя не только образование фундамента материковой и океанической коры, но и осадочного чехла, который формируется при непосредственном участии гидросферы и атмосферы. Для проблемы гидросферы гораздо информативнее оказывается масса различных типов осадков, образовавшихся в различные эпохи. Гаррельс Р. и Маккензи Ф. произвели подсчеты древних отложений на Земле[85]. Результаты их подсчетов, учитывающих сохранность осадочных пород, представлены на рис. 35, который демонстрирует убывание массы осадочных пород в глубь геологических эпох. Такой характер распределения осадков во времени согласуется с идеей увеличения Земли, и с прогрессирующей генерацией гидросферы во времени. Аналогичную информацию о седиментогензе содержит также работа Тимофеева П. П. и Холодова В.Н.[79], отражающая ход осадочного процесса во времени по независимым данным.

Рис. 35. Оценка массы осадочных пород мезокайноэойского, палеозойского и докембрийского возрастов по Гаррельс Р. и Маккензи Ф.[88] |

Источники энергии и вещества в небесных телах[править]

→ Проблема источника энергии и вещества в небесных телах, обладающих внутренней активностью

Аномальный энергетический баланс небесных тел заметен за астрономической снеговой линией[89].

Если речь идёт, например, о воде, то при температурах 140—170 К в условиях текущей светимости Солнца снеговой линии воды соответствует расстояние 2,7—3,1 а. е., что примерно посередине между современными орбитами Марса и Юпитера, в главном поясе астероидов. Далее следуют снеговые линии углекислого газа, метана и, наконец, угарного газа. Снеговая линия угарного газа находится примерно на орбите Нептуна. Астероиды главного пояса классифицируются по составу основного материала, из которого они сложены: силикантые, на основе углеродосодержащий химических соединений, а также с повышенным содержанием металлов. За водной снеговой линией располагаются орбиты астероидов, информация о составе недр которых скрыта за толстым слоем льда.

Никакими известными науке феноменами невозможно объяснить наблюдаемое за астрономической снеговой линией состояние атмосферы небесных тел, обладающих внутренней актвностью. Привычные представления о том, что процессы в гидро- и атмосфере, которые идут на Земле являются следствием накопления солнечной энергии, неприменимы для газовых гигантов. Мало того, что шторма в их атмосфере никогда не прекращаются, ещё и сила ветров достигает невиданных 500 км/час в верхних слоях атмосферы Юпитера[90], 1450 км/ч в его стратосфере[91], и 2000—2400 км/ч на Нептуне[90][91][92]. К тому же, на поверхности, например, Юпитера движение атмосферы имеет упорядоченный полосовой характер вдоль параллелей в противоположных направлениях (см. рис. 36). Вызывает удивление то обстоятельство, что земные ветра и океанические течения также организованы необъяснимым образом в полосовые потоки с противоположным течением. Единственно, такое перемещение имеет явный и постоянный характер лишь вблизи земного экватора и за окраинами континентов, примерно, за 70 параллелью северного полушария и за, примерно, 55 широтой южного полушария (см. рис. 37).

Но наиболее явные признаки нарушения принципа сохранения демонстрируют кометы, которые были обнаружены и изучены на расстоянии от Солнца, примерно равном орбите Юпитера.

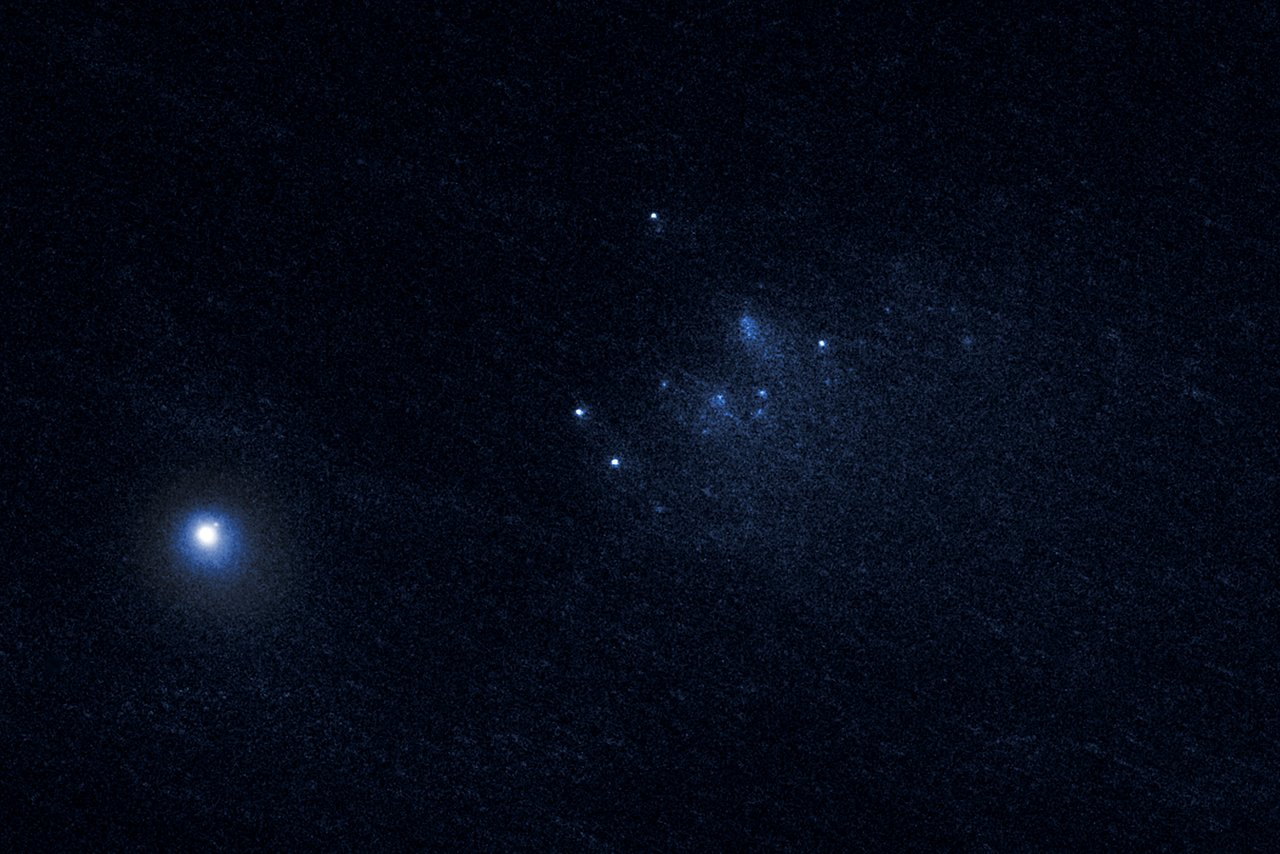

Например, Комета C/2022 была обнаружена астрономами Брайсом Болином и Фрэнком Маши с помощью обзора Zwicky Transient Facility (ZTF) 2 марта 2022 года. На момент открытия комета имела видимую звёздную величину 17.3m и была на расстоянии от Солнца около 4,3 а. е. (см. рис. 38).[93] Имеется один существенный нюанс: диаметр кометы C/2022 E3 (ZTF) примерно 1 км[93], и её можно обнаружить на таком расстоянии только через самые мощные телескопы с орбиты Земли. То, что наблюдали Болин и Маши — кома — газопылевое облако вокруг кометы. В телескоп это облако имеет вид округлого пятна с размытыми краями. Такое изображение может соответствовать галактике. Однако, в отличие от галактик, кометные комы движутся на фоне неподвижных звёзд. 3 марта 2023 года обсерваторией iTelescope (H06) было сделано десять 60-секундных последовательных изображений и определена кометная активность. Угловой размер составил 6" (шесть угловых секунд), что соответствует размеру тела, в полтора раза больше диаметра Земли.[93]

Очевидно, что такие кометные комы планетарных размеров, с учётом ничтожной силы притяжения кометы, указывает на необходимость непрерывного её пополнения газом и пылью, а также на то, что эмиссия энергии и материи с их поверхности не является следствием от разограва солнечной радиацией — в недрах комет находтися неизвестный современной науке постоянно действующий источник энергии и вещества.

Кроме загадки природы такого рода источника, остаётся без ответа вопрос в отношении спектра наблюдаемой мощности излучения и эмиссии вещества небесных тел, обладающих необъяснимой внутренней активностью, которая нарушает принцип сохранения энергии[34][35][36][37][38]. Если у одного края этого спектра находятся кометы, то на другом его краю обосновались квазары. То, что грандиозная светимость квазаров не является результатом аккреции вещества на поверхность сверхмассивных чёрных дыр доказывает объект HE0450-2958 (см. рис. 39), который находится в межгалактическом пространстве (от нескольких миллионов световых лет, до нескольких десятков миллионов световых лет до ближайших галактик), но способен обеспечить реализацию процесса генерации мощнейшего излучения.

Доминирующие научные представления о механизме генерации энергии за счёт притягивания барионного вещества галактики с последующим формированием аккреционного диска, который, в свою очередь, генерирует в своём центре мощный поток электромагнитного излучения и вещества в направлении, перпендикуляром к плоскости диска, опровергаются также наблюдениями за ближайшей сверхмассивой чёрной дырой гашей Галактики — Стрелец А* остаётся в состоянии динамического равновесия с окружающими её газопылевыми облаками и голубыми гигантами (идёт процесс звездообразования) без формирования аккреционного диска и генерации электромагнитного излучения грандиозной мощности в направлении, перпендикулярном плоскости Галактики.

Динамический баланс Вселенной[править]

Классическая точка зрения на Вселенную как на замкнутую физическую систему содержит аномалию в виде тёмной энергии. Идея существования тёмной энергии исходит из представлений о Вселенной как о изолированной физической системе, которую можно описать равенством:

, (1)

где Q=const — энергия Вселенной в момент Большого взрыва, U=const — суммарная энергия современной физической системы (энергия, сосредоточенная в материи плюс электромагнитное излучение).

Если ускоренное расширение метрики пространства происходит за счёт производства работы A в условиях замкнутой физической системы, то формула (1) должна содержать дополнительные компоненты

, (2)

в которой u(t) — тёмная энергия, которая расходуется на выполнение работы A(t) по расширению метрики пространства с течением времени.

В соответствии с наблюдательными данными астрофизики, тёмная энергия должна быть распределена в пространстве с высокой степенью равномерности, оказывать на барионную материю [94] гравитационное отталкивание вместо гравитационного притяжения, иметь низкую плотность и не взаимодействать с обычной материей посредством известных фундаментальных типов взаимодействия — за исключением гравитации. При этом, плотность тёмной энергии не должна зависить от времени (нарушение принципа сохранения энергии), поскольку, в противном случае, процесс увеличения метрики пространства-времени должен замедляться вместе с уменьшением её плотности. Необходимо также, чтобы её гипотетическая плотность была невелика (порядка 10−26 кг/м³).[95] При описанных выше условиях тёмная энергия оказывает стабилизирующее влияние на Вселенную, восполняя 70 % энергии необходимой для обеспечения экспериментально установленного свойства её плоскостности (соблюдения теоремы Пифагора о сумме углов треугольника).

Неприемлемость гипотезы тёмной энергии очевидна, поскольку при таких параметрах обнаружить её лабораторным экспериментом — задача невыполнимая (гипотеза является нефальсифицируемой[96], а значит, ненаучной). Самое простое решение заключается в том, что тёмная энергия — это просто «стоимость существования пространства»: то есть любой объём пространства имеет некую фундаментальную, неотъемлемо присущую ему энергию. Её ещё иногда называют энергией вакуума, поскольку она является энергетической плотностью чистого вакуума. Это и есть космологическая постоянная, иногда называемая «лямбда-член» (от названия греческой буквы Λ, используемой для её обозначения в уравнениях общей теории относительности)[97].

Однако самое простое объяснение не всегда совместимо с данными из других отраслей научного знания. Такие квантовомеханические феномены, как эффект Казимира (см. рис. 41), сдвиг Лэмба, поляризация вакуума (спонтанное рождение и аннигиляция в вакууме электрон-позитронных пар), указывают на реальность предсказываемой уравнениями квантовой механики громадной плотности энергии вакуума, которая примерно на 120 порядков превышает измеренную при помощи макроприборов среднюю величину плотности энергии (вещество + излучение) Вселенной[98]. Эта колоссальная плотность энергии соответствует природе кварк-глюонного вещества (см. рис. 42): в пространстве, занимаемым одним атомным ядром, содержится 1023 солнечных масс[99] — величина, сравнимая с плотностью энергии сингулярности Большого взрыва[98].

При всём при этом, необходимо учитывать результаты эксперимента по измерению степени зернистости (квантования) пространства, которые определили отсутствие у него структуры[100][101].

Совокупность выше перечисленных противоречивых условий становится естественно совместимой при условии признания обособленности пространства энергии вакуума от пространства Вселенной, а также существования неизвестного науке кватовомеханического эффекта обеспечивающего ограниченное проникновения энергии вакуума в пространство Вселенной.

Кроме того, необходимо допустить, что величина критической плотности энергии Вселенной является фундаментальной постоянной (параметр Фридмана)[102]. Эта гипотеза поддержана результатами астрофизических наблюдений, включая наиболее точные данные о распределении реликтового излучения, которые указывают на то, что Метагалактика (обозримая часть Вселенной, диаметр которой оценивается в 93 миллиарда световых лет) является плоской, а отклонения, если они существуют, не превышают 0,4 % от идеальной плоскости[103].

В мейнстриме теории растущей Земли, средняя плотность энергии пространства Вселенной постоянно увеличивается за счёт поступления из пространства вакуума энергии через небесные тела, обладающие внутренней активностью. Ответной реакцией Вселенной, направленной на удержание средней плотности на уровре критической, является увеличение метрики пространства-времени.[1]

Физика высоких энергий предсказывает существование кварк-глюонной плазмы[104][105] в качестве первичной материи, возникшей во Вселенной[106]. Гипотеза источника энергии и вещества в теории растущей Земли предполагает, что проникающая из пространства вакуума в пространство Вселенной энергия, по-видимому, представляет из себя кварк-глюонную плазму, которая формирует в центре Земли Ферми-жидкость Ландау. Ферми-жидкость Ландау, в свою очередь, является источником нормального магнитного поля планеты. Общий прирост барионного вещества происходит за счёт синтеза химических элементов, что обеспечивает неуклонный рост планеты. Газообразные химические элементы и вода поднимаются к поверхности, что и является причиной наблюдаемой их эмиссии земными недрами, практически, во всех уголках земного шара.[1]

Вместе с тем, необходимо осознавать, что в Стандартной модели элементарных частиц запрещён процесс возникновения материи за счёт туннельного перехода. Даже если предположить, что в результате туннельного эффекта в пространстве Вселенной появится вещество, то оно будет состоять из барион-антибарионныз пар, которые тут же аннигилируют, т. е. чисто барионной материи при этом не возникает и масса Земли увеличиться не может.[107]

В теориях Великого объединения закон сохранения барионов нарушается, но, примерно, в одном случае на миллиард. Процесс рождения одного-единственного бариона сопровождается выделением энергии ~ 1,88·109 ГэВ. Теперь умножим эту энергию на число барионов, необходимое для того, чтобы увеличить начальную массу Земли в 8 раз. В результате должна выделиться сумасшедшая энергия, равная 5,86·1060 ГэВ = 0,94·1051 Дж = 0,94·1058 эрг. Напомним, что при вспышке сверхновой SN Ia выделяется энергия 1-2·1044 Дж, то есть энергия, которая должна выделиться при увеличении массы Земли в 8 раз эквивалентна, примерно, суммарной энергии 10 млн вспышек сверхновых типа SN Ia. Даже распределённая равномерно на всё время существования Земли она просто превратит её в облако плазмы.[107] Так что процесс проникновения энергии вакуума в пространство Вселенной выходит за рамки Стандартной модели.

Тем не менее, те факты, что вся квантовая механика формулируется пертурбативно (в терминах теории возмущений, а значит должен быть внешний по отношению к пространству Вселенной источник энергии), сама квантовая механика предсказывает существования внешнего пространства с громадной плотностью энергии, которая не только не взаимодействует с барионной материей, но и не проявляется гравитационно (ведь величине квантовомеханической энергии соответствует масса , тогда эта масса должна проявляться в виде грандиозной силы гравитации со стороны пустого пространства, но ни одного из двух эффектов не наблюдается в природе), и другие, свидетельствуют о том, что пространство вакуума отделено от пространства Вселенной потенциальным барьером. Очевидно, что все элементарные частицы, эффект поляризации вакуума (спонтанного возникновения из пустоты электрон-позитронной пары с последующей их аннигиляцией), необъяснимые источники энергии в кометах, планетах и их спутниках, звёздах, центрах галактик, квазарах и прочие аномальные с точки зрения принципа сохранения энергии-вещества явления являются результатом эффекта межпространственного перехода энергии различной интенсивности.[1]

Феномен нарушения целостности пространства Вселенной, формирует дополнительное гравитационное поле в центре планеты. Особенности гравитационного поля источника, связанные с внутренними процессами в нём, являются причиной гравитационных аномалий на поверхности планеты (геоид, осцилляция гравитационного поля Земли). Теоретически, в случае постоянства мощности источника, критическая толщина «шубы» из барионной материи может заблокировать проникновение кварк-глюонного вещества из пространства вакуума в пространство Вселенной.[1]

Экспериментальная проверка природы источника энергии и вещества[править]

Новейшие геофизические исследования в отношении магнитного поля Земли, численное моделирование с использованием метода теории динамического среднего поля, результаты исследования гравитационного поля планеты в рамках научной космической миссии GRACE, космические миссии к небесным телам солнечной системы, наблюдательные данные астрофизики, иссследования природы физического вакуума, квантовой и ядерной физики, по мнению сторонников растущей Земли, дают основание полагать, что все небесные тела, обладающие внутренней активностью содержат в своих недрах неизвестный современной науке источник энергии и вещества.[1]

Вопрос о возможности экспериментальной проверки гипотезы существования источника энергии и вещества в центре нашей планеты, который, в соответствии с теорией растущей Земли, также является источником нормального магнитного поля планеты, решается в рамках общей парадигмы наличия таких источников во всех небесных телах, обладающих внутренней активностью — широкого спектра объектов от комет и планет до звёзд и квазаров.[1]

Доступными к реализации в техническом и в технологическом плане являются научные миссии по обнаружению и исследованию такого рода источников в недрах комет со слабой активностью, орбиты которых проходят в непосредственной близости от Земли (см. рис. 43—46)[108]. Выбор конкретного способа их изучения, а также применяемой технологии и измерительной аппаратуры определяется содержанием научной программы и объёмами финансирования.

Рис. 43. Фрагмент Б околоземной кометы 73P/Швассманна—Вахмана, также известной как Швассманна—Вахмана 3 или сокращённо SW3, — это короткопериодическая комета с периодом обращения 5,4 года, которая активно разрушается с 1995 года. Диаметр оценивается в 1 км. |

Рис. 44. Околоземная комета 121Пенс/Сапожник—Holt — это короткопериодическая комета с периодом обращения 8,039 года. Диаметр оценивается в 3,61 км. |

Рис. 45. Околоземная комета 141P/Махгольц — это короткопериодическая комета с периодом обращения 5,339 года, которая активно разрушается с 1987 года. Диаметр не установлен. |

Рис. 46. Комета 332P/Икея—Мураками — это короткопериодическая комета с периодом обращения 5,4 года, которая активно разрушается с 1995 года. По состоянию на 29 января 2016 года кометную активность сохраняет фрагмент C. Диаметр фрагмента C не установлен. |

Критика теории[править]

Критики данной теории настаивают на том, что в рамках гипотезы расширяющейся Земли не было предложено правдоподобных и проверяемых механизмов расширения. В 1960-х годах теория тектоники плит, изначально основанная на предположении, что размер Земли остается постоянным, и связывающая зоны субдукции с захоронением литосферы в масштабах, сопоставимых с расширением морского дна, стала общепринятым объяснением в науках о Земле.[109][110]

Приводятся также следующие аргументы, свидетельствующие против гипотезы расширяющейся Земли:

- Измерения при помощи современных высокоточных геодезических технологий показывают, что в настоящее время Земля не изменяет свой радиус (с точностью до 0,2 мм в год). Основной автор исследования заявил: «Наше исследование дает независимое подтверждение того, что твердая Земля в настоящее время не увеличивается в размерах в пределах текущих погрешностей измерений»[111][112]

- Измерение движений тектонических плит и зон субдукций при помощи различных геологических, геодезических и геофизических методов поддерживают теорию тектоники плит[113][114][115][116][117].

- Визуализация фрагментов литосферы внутри мантии свидетельствует о поглощении литосферы субдукцией.[116][117]

- Палеомагнитные данные свидетельствуют, что радиус Земли 400 миллионов лет назад составлял 102 ± 2.8 процента от текущего радиуса[118][119].

- Оценки момента инерции Земли по палеозойским породам свидетельствуют о том, что за последние 620 миллионов лет не происходило значительного изменения радиуса Земли[120].

- Если бы в прошлом континенты находились в более тесном контакте, то мировые воды не умещались бы в русла океанов и планета была бы полностью покрыта мировым океаном, что сделало бы невозможным существование ископаемых сухопутных животных. Если бы в прошлом было меньше и самой воды, это сделало бы невозможной жизнь на Земле в привычном её понимании.

См. также[править]

- Концепция увеличивающейся Земли

- Кризис теории тектоники литосферных плит

- Феномены, нарушающие принцип сохранения

- Нормальное магнитное поле Земли

- Аномалии магнитного поля Земли

- Тектоника плит

- Теория изначально гидридной Земли

Примечания[править]

- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 Зиналиев М. Теория растущей Земли. К решению проблемы источника энергии и вещества // Уральский геологический журнал. — 2025. — № 1 (163). — С. 3—63. — Архивировано: 24 августа 2025 года

- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 Кэри С. У. В поисках закономерностей развития Земли и Вселенной: история догм в науках о Земле // М.: Мир, 1991. — 447 с. — Архивировано: 01.09.2025

- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 Блинов В. Ф. Растущая Земля: из планет в звёзды // Москва.: Елиториал УРСС, 2003. — 272 с. — Архивировано: 01.09.2025

- ↑ Retejum A. Ju. The Expanding Earth: Indisputable Evidences of the Gobi Desert // Open Journal of Geology, 2020. — №10. — Pp. 1-12. doi: https://doi.org/10.4236/ojg.2020.101001

- ↑ Череповский А. В. Тектоника плит против расширения Земли: борьба только начинается? // Приборы и системы разведочной геофизики. — 2022. — № 4 (75). — С. 54-66.

- ↑ Череповский А. В. Атлантический океан не исчезнет. Он расширяется вместе с Землей! // Приборы и системы разведочной геофизики. — 2024. — №3(82). — С. 108—-117.

- ↑ Череповский А. В. Теория тектоники плит – шаг вперёд, два шага назад? // Уральский геологический журнал. — 2024. — № 5 (161). — С. 22-36.

- ↑ Зиналиев М. К решению палеонтологического парадокса (на англ.) // The European Journal of Technical and Natural Sciences. —- ) 2017. — № 5. —С. 15-37

- ↑ 9,0 9,1 9,2 9,3 Текто́ника плит — современное научное представление в геотектонике о строении и движении литосферы, согласно которому земная кора состоит из относительно целостных блоков — литосферных плит, которые находятся в постоянном движении относительно друг друга. Континенты периодически собираются в суперконтиненты, а затем распадаются, в процессе чего зарождаются новые океаны и поглощаются старые.

- ↑ 10,0 10,1 Ярковский И. О. Всемирное тяготение как следствие образования вещества внутри небесных тел. Кинетическая гипотеза. — Москва: Товарищество Кушнеров и К°, 1889. — 388 с. — Архивировано: 01.09.2025

- ↑ 11,0 11,1 Спре́динг (англ. spreading от англ. spread — растягивать, расширять) — геодинамический процесс замещения магматическим расплавом расширяющегося разлома старой океанической коры — процесс, который возникает в результате увеличения диаметра и массы Земли и, как следствие, увеличения площади земной коры.

- ↑ Череповский А. В. Тектоника плит против расширения Земли: борьба только начинается? // Приборы и системы разведочной геофизики. — 2022. — № 4(75). — С. 54-66.

- ↑ Macdonald K. C. Mid-Ocean Ridge Tectonics, Volcanism, and Geomorphology // Encyclopedia of Ocean Sciences. — Elsevier. 2019. — № 4. — Pp. 405–419. Doi:10.1016/b978-0-12-409548-9.11065-6

- ↑ Searle R. Mid-ocean ridges. — New York: Cambridge, 2013. — ISBN 9781107017528.

- ↑ Слэб в геологии — та часть окраины океанической плиты, которая погружена в земную кору

- ↑ Бурундуков А. С., Дроздов А. Л. Эволюция геосфер на расширяющейся Земле и механизм увеличения её размеров и массы // Уральский геологический журнал, 2025, № 2 (164), C. 3 – 38

- ↑ Бугаев А.Ф. Виталий Филиппович Блинов. Некролог // М.: Академия Тринитаризма. — 2019,. — № 77-6567. — Архивировано: 03.12.2024

- ↑ Воробьев А. А. Физические условия залегания вещества в земных недрах // Томск: ТПИ, 1971. — 211 с.

- ↑ Кузнецов В. В. Физика Земли и Солнечной системы (модели образования эволюции) // Новосибирск: ИТиГ СО АН СССР, 1984. — Вып. 639. — 92 с. — Архивировано: 03/09/2025.

- ↑ Колясников Ю. А. О новой модели ядра Земли // Геол. и геофизика. — 1986. — № 10. — С. 140-142

- ↑ Колясников Ю. А. Проблемы магнетизма и эволюции вещества Земли // Магадан: Препринт СВКНИИ ДВО АН СССР, 1989. — 78 с.

- ↑ Cook M. A., Eardly A. J. Energy requirements in terrestrial expansion // J. Geophys. Res. — 1961. — V. 66 (II). — Р. 3907–3912. — Архивировано: 01/09/2025

- ↑ Смыслов А. А., Моисеенко У. И. Чадович Т. З. Тепловой режим и радиоактивность Земли // Л.: Недра, 1979. — С. 34. — 191 с. — Архивировано: 01.09.2025

- ↑ 24,0 24,1 24,2 24,3 24,4 24,5 24,6 24,7 Кэри У. В поисках закономерностей развития Земли и Вселенной. История догм в науках о Земле // Москва: Мир, 1991. — 447 с. Архивировано: 30.08.2025

- ↑ Tryon Edward P. Is the Universe a Vacuum Fluctuation? // Nature. — 1973. — V. 246 (5433). — P. 396–397. doi:10.1038/246396a0. Retrieved March 26, 2016.

- ↑ Planck Collaboration. Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters // Astronomy & Astrophysics. — 2020. — V. 641. — A6: 67. — doi:10.1051/0004-6361/201833910. — Архивировано: 20.08.2024

- ↑ 27,0 27,1 Бурундуков А. С., Дроздов А. Л. Эволюция геосфер на расширяющейся Земле и механизм увеличения её размеров и массы // Уральский геологический журнал. — 2025. — № 2 (164). — C. 3 – 38. — Архивировано: 30.08.2025

- ↑ Burkert A. The Structure of Dark Matter Halos in Dwarf Galaxies // Astrophysical Journal Letters. — 1995. — V. 447). — P. L25-L28. — doi:10.1086/309560. — Архивировано: 24.05.2025

- ↑ Moore B. et al. Cold collapse and the core catastrophe // Monthly Notices of the Roy-al Astronomical Society. — 1999. — Vol. 310, iss. 4. — P. 1147–1152. — doi:10.1046/j.1365-8711.1999.03039.x. — Архивировано: 18.06.2025

- ↑ Navarro, J. et al. A Universal Density Profile from Hierarchical Clustering // The Astrophysical Journal. — 1997. — V. 490, №. 2. — doi: 10.1086/304888. — Архивировано: 4 июня 2016

- ↑ 31,0 31,1 31,2 Осуховский В. Э. Отзыв на статью А. С. Бурундукова и А. Л. Дроздова «Эволюция геосфер на расширяющейся Земле и механизм увеличения её размеров и массы» // Уральский геологический журнал. — 2025. — № 2 (164). — C. 39 – 43. — Архивировано: 30.08.2025

- ↑ Открытой называется физическая система, которую нельзя считать закрытой по отношению к окружающей среде в каком-либо аспекте (информационном, вещественном, энергетическом и т. д). Открытые системы могут обмениваться веществом, энергией, информацией с окружающей средой.

- ↑ Теорема Нётер (или первая теорема Нётер) утверждает, что каждой дифференцируемой симметрии действия для физической системы с консервативными силами соответствует закон сохранения. Действие для физической системы представляет собой интеграл по времени функции Лагранжа, из которого можно определить поведение системы согласно принципу наименьшего действия. Эта теорема применима только к непрерывным и гладким симметриям над физическим пространством. Если физический процесс приводит к одним и тем же результатам, например, независимо от места или времени, то его лагранжиан симметричен относительно непрерывных перемещений в пространстве и времени соответственно: по теореме Нётер эти симметрии объясняют законы сохранения импульса и энергии в пределах этой системы соответственно.

- ↑ 34,0 34,1 34,2 34,3 Принципы сохранения – основоположения научной теории, содержащие утверждения о неизменности, инвариантности объектов исследования – вещей, свойств или отношений – в процессе построения системы понятий в определенной области знания.

- ↑ 35,0 35,1 35,2 35,3 Принцип сохранения – понимание того, что физические характеристики (такие как вес, объем и т. д.) объектов остаются неизменными, несмотря на изменение их внешнего облика. Это характеристика дооперационного мышления согласно теории интеллектуального развития по Жану Пиаже.

- ↑ 36,0 36,1 36,2 36,3 Принцип сохранения энергии подразумевает равенство произведенной работы и излученной энергии в точном количестве, которое требовалось для их производства в ходе самых разнообразных предыдущих изменений физической системы: термических, электрических, химических и других процессов.

- ↑ 37,0 37,1 37,2 37,3 Haugan M. P. Energy conservation and the principle of equivalence // Annals of Physics. — 1979. — V. 118, I. 1. — Pp. 156-186. — doi: https://doi.org/10.1016/0003-4916(79)90238-0

- ↑ 38,0 38,1 38,2 38,3 Oliveira A. R. E. History of Two Fundamental Principles of Physics: Least Action and Conservation of Energy // Advances in Historical Studies. — 2014. — V. 3(2). — Pp. 83-92. — doi: http://dx.doi.org/10.4236/ahs.2014.32008

- ↑ Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. — Москва: Прогресс, 1986. — 430 с.

- ↑ Camazine S. Self-organization in Biological Systems. — Princeton University Press,2003. — ISBN 978-0-691-11624-2

- ↑ Ilachinski A. Cellular Automata: A Discrete Universe. World Scientific, 2001. — 247 p. — ISBN 978-981-238-183-5

- ↑ Retejum A. Ju. The Expanding Earth: Indisputable Evidences of the Gobi Desert // Open Journal of Geology, 2020. — №10. — Pp. 1-12. doi: https://doi.org/10.4236/ojg.2020.101001

- ↑ Череповский А. В. Тектоника плит против расширения Земли: борьба только начинается? // Приборы и системы разведочной геофизики. — 2022. — № 4 (75). — С. 54-66.

- ↑ 44,0 44,1 Хаин В. Е., Ломизе М. Г. Геотектоника с основами геодинамики: Учебник. 2-е изд., испр. и доп. // М.: КДУ, 2005. — С. 46.

- ↑ Веселовский Р. В. Конспект лекций курса «Геотектоника». — Москва: МГУ, Teach-In. — 2024. — С. 113.

- ↑ The Shorter Oxford English Dictionary: on historical principles / Onions C.T. — Clarendon Press. — 1990. — Vol. II (3rd ed.).

- ↑ Ranero C. R. et al. Illuminating Subduction Systems: 50 years of limited geophysical success and what to do with so many remaining challenges? – Colloque: 50 years of plate tectonics: Then, Now, Beyond. – Paris, 25-26 June 2018.

- ↑ 48,0 48,1 Блинов В. Ф. Растущая Земля: из планет в звёзды // Москва.: Елиториал УРСС, 2003. — С. 12. — Архивировано: 01.09.2025

- ↑ 49,0 49,1 Островные дуги — цепочки вулканических островов, сформированные в результате вулканической активности. Островные дуги располагаются параллельно, и как правило, по обе стороны от линии зоны спрединга.

- ↑ Глубоководный жёлоб, или океанический жёлоб, — глубокая (5000—7000 м и более) и длинная впадина на дне океана. Ширина глубоководного жёлоба: 100—150 км, при этом ширина плоского дна составляет несколько километров, прилегающий к дуге островов или континенту склон жёлоба чаще всего наклонён на 10—15°, а прилегающий к открытому океану — на 2—3°.

- ↑ Чудинов Ю. В. Расширение Земли и тектонические движения: о направлении движений в окраинно-океанических зонах // Геотектоника. — 1981. — № 1. — С. 19 — 37.

- ↑ Соловьева И. А. О поперечных нарушениях срединно-океанических хребтов // Геотектоника. — 1981. — № 6. — С. 15–31.

- ↑ Hess H. H. History of Ocean Basins // Petrologic studies: a volume to honor A. F. Buddington. Boulder. — CO: Geological Society of America,1962. P. 599–620.

- ↑ Dietz R. S. Continent and Ocean Basin Evolution by Spreading of the Sea Floor // Nature. — 1961. — № 190 (4779). С. 854–857. doi: https://doi.org/10.1038/190854a0.

- ↑ Блинов В. Ф. Растущая Земля: из планет в звёзды // Москва.: Елиториал УРСС, 2003. — С. 41.

- ↑ Гораи М. Эволюция расширяющейся Земли. — М.: Недра, 1984. — 112 с. — Архивировано: 01.09.2025

- ↑ Dalton C. A. , Wilson . S., Herbert T. D. Evidence for a Global Slowdown in Seafloor Spreading Since 15 Ma // Geophysical Research Letters. — 2022. — Vol. 49, I. 6. — C. 1—9.

- ↑ 58,0 58,1 Блинов В. Ф. Развитие Тихого океана по данным изучения седиментации и магнитных аномалий // Геол. журн. — 1977. — № 2. — С. 82—90.

- ↑ Geological World Atlas. General coordinators G. Choubert and A. Faure-Muret. Published вy UNESCO, 1976–1983.

- ↑ Орленок В. В. Палеогеография Мирового океана позднего фанерозоя // Тихоокеанская геология. — 1983. — № 4. — С. 88—100.

- ↑ Блинов В. Ф. Растущая Земля: из планет в звёзды // Москва.: Елиториал УРСС, 2003. — С. 50. — Архивировано: 01.09.2025

- ↑ Smith D. E. et al. Tectonic motion and deformation from satellite laser ranging to LAGEO // J. Geophys. Res. — 1990. — № B–13, V. 95. — P. 22013 – 22041.

- ↑ Reigber Ch.et al. Distance variations between laser ranging stations derived from LAGEOS tracking data // Adv. Space Res. — 1986, — № 9, v. 6. — Р. 53–57.

- ↑ Heki K. at al. The base line length changes of circum-pacific VLBI networks and their bearing on the global tectonics // CPEM’89 Dig.: Conf. Precis. Electromagnetic Meas., Tsukuba. — 1988. — Р. 192–193.

- ↑ Блинов В.Ф. О дрейфе континентов и расширения Земли на основании инструментальных измерений // Тихоокеанская геология. — 1987. — № 5. — С. 94–101.

- ↑ Вернадский В. И. Избранные соч. — Изд-во АН СССР, 1954. — Т. 1. — 696 с.

- ↑ Богданов Ю. А., Каплин П. А., Николаев С. Д. Происхождение и развитие океана. — М.: Мысль, 1978. — 157 с.

- ↑ Клиге Р. К. Уровень океана в геологическом прошлом. — М.: Наука, 1980. — 110 с.

- ↑ Львович М. И. Мировые водные ресурсы и их будущее. — М.: Мысль, 1974. — 488 с.

- ↑ 70,0 70,1 По мнению философа Иммануила Канта, планеты и Солнце сформировались из гигантского холодного пылевого облака. Астроном Пьер Лаплас выдвинул теорию формирования Солнечной системы из облака горячего газа.

- ↑ Наливкин Д. В. Учение о фациях. Географические условия накопления осадков, ч. 2. — М.-Л.: Академии наук СССР, 1956. — C. 256

- ↑ 72,0 72,1 Рухин Л. Б. Основы общей палеогеографии. — Л.: Гостоптехиздат, 1962. — С. 524

- ↑ Страхов Н. М. Этапы развития внешних геосфер и осадочного породообразования в истории Земли // Известия АН СССР, серия геологическая. — 1962. — № 12. — С. 3—32.

- ↑ Смирнов В. И. Геология полезных ископаемых. — М.: Недра, 1969. — С. 669.

- ↑ 75,0 75,1 Ронов А. Б. К последокембрийской истории атмосферы и гидросферы // Геохимия. — 1959. — № 5. — С. 397–409.

- ↑ Хаин В. Е. Общая геотектоника. М.: Недра, 1973. 512 с.

- ↑ Основы общей палеогеографии. — Л.: Гостоптехиздат, 1962. — С. 524.

- ↑ Позднемеловая эпоха в истории океанов и континентов. Ст. I // Извемстия вузов, Геология и разведка. — 1984. — № 2. — С. 13—21.

- ↑ 79,0 79,1 Тимофеев П. П., Холодов В. Н. Бассейны седиментации и условия осадкообразования в истории Земли // 27 МГК, докл., т. 4. Литология. — М.: Наука, 1984. — С. 99–111.

- ↑ Тимофеев П. П., Холодов В. Н., Хворова И. В. Эволюция процессов осадконакопления на континентах и в океанах // Литология и полезные ископаемые. — 1983. — № 5. — С. 3–23.

- ↑ Холодов В. Н. Эволюция осадочного рудообразования в истории Земли. — М.: Наука, 1984. — 232 с.

- ↑ Осипишин Н. Я., Блинов В. Ф. Возрастная зональность океанической коры и её связь с расширением Земли // Бюлл. МОИП, отд. геол. — 1987. — № 4. — С. 18–29.

- ↑ Летников Ф. А. Эволюция флюидного режима эндогенных процессов в геологической истории Земли // ДАН СССР, 1982. — Т. 268, № 6. — С. 1438–1440.

- ↑ Блинов В. Ф. Проблема эволюции гидросферы и расширение Земли // Бюллютень МОИП, отдел геологии, № 4, 1982. С. 17—29.

- ↑ Гаррельс Р., Маккензи Ф. Эволюция осадочных пород. — Москва: Мир, 1974. — 272 с.

- ↑ Рифей (англ. Riphean) — подразделение Общей стратиграфической шкалы России, имеющее ранг подэонотемы. В совокупности с последующей вендской системой составляет верхнепротерозойскую эонотему По характерным комплексам строматолитов подразделяется на верхнерифейскую, среднерифейскую и нижнерифейскую эратемы.

- ↑ Блинов В. Ф. Растущая Земля: из планет в звёзды // Москва.: Елиториал УРСС, 2003. — С. 53. — Архивировано: 01.09.2025

- ↑ Гаррельс Р., Маккензи Ф. Эволюция осадочных пород. — Москва: Мир, 1974. — 272 с.

- ↑ Астрономическая снеговая линия —- это расстояним от светила, на котором температура на поверхности небесных тел становится недостаточной и простые летучие соединения (такие как вода, аммиак, метан, молекулярные азот и хлор) переходят в твёрдое состояние.

- ↑ 90,0 90,1 Поверхность Нептуна и ураганные ветры // spacegid.com — 2013

- ↑ 91,0 91,1 “Meteorological Beast in Our Solar System” — Powerful Stratospheric Winds Measured on Jupiter for the First Time // SciTechDaily. — 2021.

- ↑ Neptune Facts // science.nasa.

- ↑ 93,0 93,1 93,2 Guido E. New Comet C/2022 E3 (ZTF) may reach mag. +6 in Feb. 2023 // COBS. — 2022.

- ↑ Барио́нная материя — материя, состоящая из барионов (нейтронов, протонов) и электронов. То есть, привычная форма материи, вещество. Согласно современным представлениям, 7 % её массы содержится в звёздах, 7 % холодный и горячий газ внутри галактик, 4 % газ в галактических кластерах, 28 % холодный межгалактический газ, 15 % тёплый межгалактический газ, 40 % в разреженном газе с волокнистой структурой. Существует также барионная антиматерия, или антивещество.

- ↑ Борис Штерн, Валерий Рубаков Астрофизика. Троицкий вариант. — М., АСТ, 2020. — с. 34-51

- ↑ Фальсифици́руемость (принципиальная опровержимость утверждения, опроверга́емость, крите́рий По́ппера) — критерий научности эмпирической или иной теории, претендующей на научность. Сформулирован Карлом Поппером в 1935 году. Теория удовлетворяет критерию Поппера (является фальсифицируемой и, соответственно, научной в отношении теста этим критерием) в том случае, если существует возможность её экспериментального или иного опровержения.

- ↑ Игнатьев Ю. Г. Классическая космология и тёмная энергия. — Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2016. — 248 с. — ISBN 978-5-00019-692-2.

- ↑ 98,0 98,1 Вайнберг С. Проблема космологической постоянной // Успехи физических наук. Серия «Физика наших дней». — 1989. — Т. 158(4). — С. 639-678.

- ↑ Жамбайбеков К. Ж., Ярулин Д. С. Роль фундаментальных постоянных в естественных системах единиц // Вестник науки и образования. — 2019. — № 9(63). — С. 6-11.

- ↑ ESA. Integral Challenges Physics Beyond Einstein // Press release. — 2011.

- ↑ Семихатов А. Кто управляет Вселенной: числа, квантовые поля или нечто? // подкаст Хайруллина А.. — 2025.

- ↑ Критическая плотность Вселенной — плотность любого вида материи (видимое и невидимое вещество, излучение, космологическая постоянная), которая определяет глобальные геометрические свойства пространства в космологических моделях, построенных на основе общей теории относительности А.Эйнштейна. Выражается через современное значение постоянной Хаббла и составляет около 10-29г/см3. Если полная средняя плотность Вселенной меньше или равна критической, пространство имеет постоянную отрицательную или нулевую кривизну, расширение Вселенной неограничено (открытая и плоская модели Вселенной). Если средняя плотность больше критической, протранство имеет постоянную положительную кривизну (геом. пример - сфера) и расширение Вселенной должно смениться сжатием (модель закрытой Вселенной).

- ↑ Planck Collaboration XIII. Cosmological parameters. Planck 2015 results // Astronomy and Astrophysics. — 2016. — V. 594. — Art. N° A13. — doi: https://doi.org/10.1051/0004-6361/201525830

- ↑ Кварк-глюо́нная пла́зма (КГП, ква́рковый суп, хромопла́зма) — агрегатное состояние вещества в физике высоких энергий и элементарных частиц. Квантовая хромодинамика предсказывает некоторую величину критической (предельной) температуры (Tcr ~200 MeV ~ 2.3x1012 K ~ 3.6x1013ρS, где ρS – плотность энергии в центральной области Солнца), выше которой существование ядерной материи невозможно и при которой происходит фазовый переход адронной материи в кварк-глюонную плазму.

- ↑ Кварк-глюонная плазма // Энциклопедия физики и техники

- ↑ Приставка Е. Формируется не так, как все вещества: что мы знаем о самой первой материи во Вселенной // Хайтек

- ↑ 107,0 107,1 Бурундуков А. С., Дроздов А. Л. Эволюция геосфер на расширяющейся Земле и механизм увеличения её размеров и массы // Уральский Геологический Журнал. — 2025. — № 2(164). — С. 3–38

- ↑ Кохирова Г. И. , Бабаджанов П. Б. Современный уровень знаний об объектах, сближающихся с Землёй // Астрономический вестник. — 2023. — Т. 57, № 5. — С. 458–478. — doi: 10.31857/S0320930X23050031

- ↑ Кузьмин М. И., Корольков А. Т., Дриль С. И., Коваленко С. Н. Глава 1.1. Развитие представлений о тектонике плит // Историческая геология с основами тектоники плит и металлогении. — Иркутск: Иркутский университет, 2000. — С. 5-18. Архивировано 27 июля 2019 года.

- ↑ Ogrisseg J. Dogmas may blinker mainstream scientific thinking // The Japan Times. — 2009. Архивировано из оригинала 2012-05-24 Источник. Дата обращения: 27 июля 2019. Архивировано 27 июля 2019 года.

- ↑ It's a Small World, After All: Earth Is Not Expanding, NASA Research Confirms, ScienceDaily (Aug. 17, 2011). Архивировано из первоисточника 12 ноября 2020. Проверено 23 апреля 2013.

- ↑ Wu X., Collilieux X. et al. Fukumori Accuracy of the International Terrestrial Reference Frame origin and Earth expansion // Geophysical Research Letters. — 2011. — Vol. 38. — С. 5 PP. — doi:10.1029/2011GL047450

- ↑ Fowler C. M. R. The Solid Earth. An Introduction to Global Geophysics. — Cambridge University Press, 2005. — P. 666. — ISBN 0 521 58409 4.

- ↑ McLaren P., Duff D. Holmes' principles of physical geology // Springer, 1993. — P. 791. — ISBN 10: 041240320X

- ↑ Stanley G. D. Jn. The History and Sedimentology of Ancient Reef Systems. —Springer Nature, 2001. — P. 458. — ISBN: 9780306464676.

- ↑ 116,0 116,1 Bucher K. Blueschists, eclogites, and decompression assemblages of the Zermatt-Saas ophiolite: High-pressure metamorphism of subducted Tethys lithosphere // American Mineralogist. — 2005. — V. 90(5–6). — Pp. 821–835. — doi: 10.2138/am.2005.1718

- ↑ 117,0 117,1 Van Der Lee S., Nolet G. Seismic image of the subducted trailing fragments of the Farallon plate // Nature. —1997. — V. 386(6622). — Pp.266. — doi: 10.1038/386266a0

- ↑ McElhinney M. W. et al. Limits to the expansion of Earth, Moon, Mars, and Mercury and to changes in the gravitational constant // Nature. — V. 271 (5643). — Pp. 316–321. — doi:10.1038/271316a0.

- ↑ Schmidt P. W., Clark D. A. The response of palaeomagnetic data to Earth expansion // Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society. — 1980. — V. 61. — Pp. 95-100. — doi: 10.1111/j.1365-246X.1980.tb04306.

- ↑ Williams G. E. Geological constraints on the Precambrian history of the Earth's rotation and the moon's orbit // Reviews of Geophysics. — V. 38 (1). — Pp. 37–59, doi:10.1029/1999RG900016. Архивировано 24 декабря 2015.

Видеоматериалы[править]

- Ретеюм А. Ю. Мы живем во время смены циклов - в эпоху катаклизмов // подкаст "Спроси учёного о климате" — 1922.

- Семихатов А. Кто управляет Вселенной: числа, квантовые поля или нечто? // подкаст Хайруллина А.. — 2025.

- Череповский А. В. Серия лекций по теории растущей Земли // YouTube—канале «Тектоника плит против расширения Земли».

- Череповский А. В. Серия лекций по теории растущей Земли // ВК Видео—канал «Анатолий Череповский о расширении Земли».

- Carey S. W. Planet Earth: A Question Of Expansion // Libraries Tasmania YouTube channel. — 1982

- Geomagnetic innovations 2015 CO-LABS winner, foundational technology // NOAA NCEI and collocated World Data Center for Geophysics. — 2015.

- Magnetic Declination curated by Patrick Alken] // NOAA NCEI. - 2015.

- For 15 Years, GRACE Tracked Freshwater Movements Around the World // NASA Goddard. — 2019.

- Earth Gravity Visualization GRACE Using FreeFlyer Software // aisolutionsinc. — 2018.

Литература[править]

- Арсанова Г. И. Концептуальная модель гейзерной геологической структуры // The scientific heritage. — 2023. — № 107. — С. 29—44.

- Арсанова Г. И. Вулкан как глубинная геологическая стрктура (Механизмы возникновения и стока магм) // The scientific heritage. — 2020. — № 50. — С. 16—24

- Блинов В. Ф. Растущая Земля: из планет в звёзды // Москва.: Елиториал УРСС, 2003. — 272 с.

- Бурундуков А. С., Дроздов А. Л. Гигантские ящеры – палеонтологический вызов междисциплинарному синтезу // Биота и среда заповедников Дальнего востока. — 2015. — № 5. — С. 93-112.

- Зиналиев М. Теория растущей Земли. К решению проблемы источника энергии и вещества // Уральский геологический журнал. — 2025. — № 1 (163). — С. 3—63