Местное самоуправление в Российской Федерации

Местное самоуправление в Российской Федерации — форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, — законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций[1].

Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской Федерации, признаётся, гарантируется и осуществляется на всей территории Российской Федерации.[1]

История местного самоуправления в РФ[править]

История образования и развития местного самоуправления в России берёт своё начало с 50-х годов XVI века, пройдя различные преобразования в дореволюционный и советский периоды.

Развитие местного самоуправления в Древней Руси[править]

В Древней Руси местное самоуправление осуществлялось в вечевой форме. Вече — собрание всех свободных жителей — современные историки и политологи считают проявление непосредственной и прямой демократии. Особое развитие вечевая форма управления получила в свободных городах (Пскове и Новгороде). Новгородцы и псковичи выработали, по их мнению, наиболее стабильную форму полномочного народного собрания. Согласно принимаемым в то время грамотам, для признания вече устанавливался определенный состав участников. Однако инициаторами созыва вече могли выступать как народ в целом, князья, так и отдельные частные лица.

Местное самоуправление в период Крещения Руси[править]

Второй этап развития местного самоуправления ознаменован крещением Руси, данное событие привело к появлению новых общин, связанных с религией. Появились также другие виды производства, что создало необходимость изменения территориального устройства, появились младшие города, пригороды, селения, волости, погосты, которые являлись основой местного самоуправления. Как и раньше, местное вече каждой административной единицы подчинялось вече старшего города.

Местное самоуправление в период правления царя Ивана IV Грозного[править]

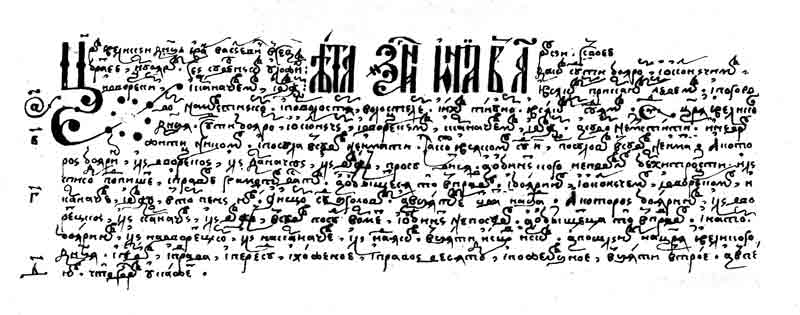

В данный период производство выступает основой местного самоуправления. Люди объединялись в общины на основании владения землей и группировались в небольшие общины исходя из экономической заинтересованности, что положило начало становлению крупного производства по отраслям. В 1552 году вместе с новым Судебником правительством царя Ивана IV Грозного были изданы и уставные грамоты местного самоуправления. Согласно Судебнику наместники и волостели, поставленные правительством, не могли судить без участия выборных от населения: дворского, старосты и лучших людей местной крестьянской общины.

Местное самоуправление при Петре I[править]

Со времени Петра I в России сформировались три системы местного управления — бюрократическая, земская и сословная.

Первой реформой местного управления при Петре I стало учреждение 30 января 1699 г. бурмистерской палаты в Москве и земских изб в городах. Состав их был выборный. Избы собирали доходы и заведовали повинностями, лежавшими на «купецких и промышленных людях». Управление делами города, как целого, на них возложено не было.

В 1702 г. были отменены избные старосты и дела их переданы воеводам и выборным дворянским советам, без которых воевода ничего чинить не мог.

В 1710 г. во главе губерний были поставлены губернаторы, а с 1713 г. — коллегии из губернатора и от 8 до 12 ландратов.

В 1716 г. губернии были разделены на доли, и ландраты сделаны начальниками их, вследствие чего местная администрация опять стала единоличною. Для сбора налогов были учреждены земские камериры, комиссары, рентмейстеры.

В 1719 г. губернии были разделены на провинции, под управлением воевод, в руках которых сосредоточились все функции управления.

Развитие государственного управления и местного самоуправления при Екатерине II[править]

Екатерина II пересоздала все местное управление на началах децентрализации и местного самоуправления. Эта реформа была последовательно проведена Учреждением о губерниях 1775 года (вторая его часть издана в 1780 году), жалованой грамотой дворянству (1785 г.) и грамотой на права и выгоды городов (1785 г.).

Особый интерес для развития местного самоуправления представляет «Жалованная грамота на права и выгоды городам Российской Империи», принятая Екатериной II в 1785 г. «Грамота» состояла из Манифеста, 16 разделов и 178 статей. При ее подготовке были использованы материалы уложенной комиссии, Цеховой устав, Устав благочиния, Учреждение для управления губернией, а также образцы зарубежных документов — шведский Цеховой устав и прусский Ремесленный устав. Жалованная грамота закрепила за населением городов единый сословный статус вне зависимости от профессиональных занятий.

Во главе губернии был поставлен генерал-губернатор, наделенный в качестве «государева наместника», весьма широкими полномочиями по надзору за всем местным управлением и судом. Действительное управление было возложено на губернаторов, высшим в губернии учреждением являлось губернское правление — по делам чисто административным, и казенная палата по делам финансовым; чины их назначались правительством; значительная часть дел управления была передана «приказам общественного призрения», состав которых был выборный. Уездное управление, в лице исправников и «нижних земских судов» (чисто административное учреждение), было тоже выборным. выборные судебные учреждения представляли весьма сложную организацию. Дворянство при Екатерине впервые получило корпоративное устройство. Были учреждены губернские и уездные дворянские собрания, для выбора должностных лиц местной администрации и суда, для обсуждения вопросов, предлагаемых от правительства, и для заведывания сословными нуждами. Для управления сословными делами учреждались предводители (губернские и уездные), дворянские депутатские собрания и опеки. Города также получили сословное кооперативное устройство, все дела местного хозяйства и полиции были переданы «общегородской думе» и ее исполнительному органу, «шестигласной думе»; но в то же время были установлены городничие и полицмейстеры. Судебным органом в городе являлся выборный магистрат.

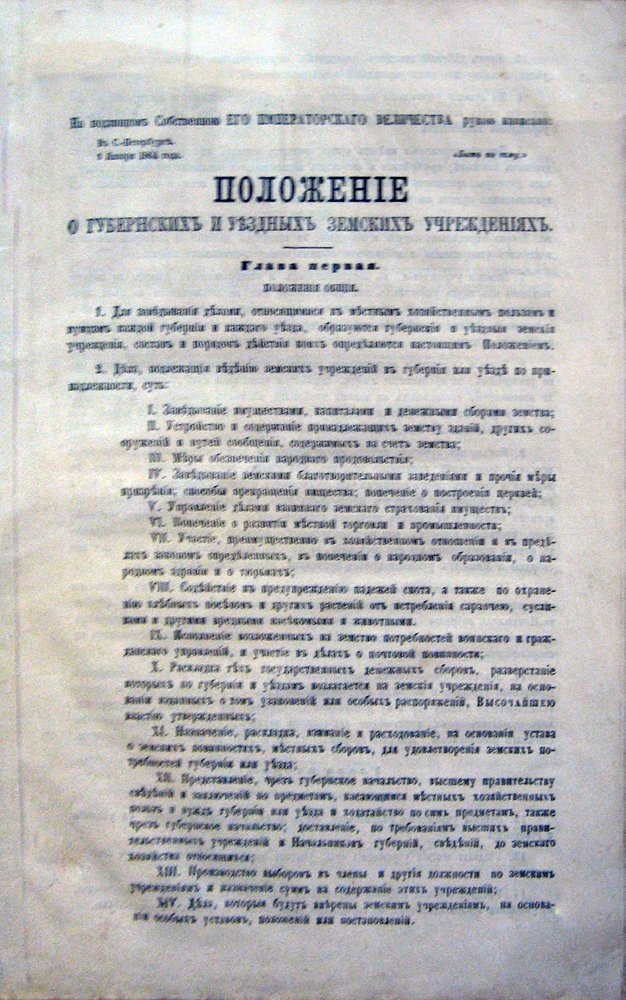

Земская и городская реформа Александра II[править]

Местное самоуправление в общепринятом современном смысле этого слова было введено в России в 1864 г. после крестьянской реформы 1861 г. и логически сопровождало эту реформу, давшую гражданскую свободу значительной части сельского населения России. Все предыдущие попытки установить в России местное управление на демократических началах (в том числе Петра I и Екатерины II) не могли дать никаких плодов в условиях господства крепостного права[2].

Закрепощение крестьян препятствовало превращению сословных дворянских привилегий в общегражданские права, а крепостнические нравы пропитывали всю общественную атмосферу, выращивая и поддерживая бюрократический произвол на всех этажах государственного здания.— Васильев В.И.

Как только узы крепостной неволи разрушились, переустройство местного управления на новых основах стало неизбежным. Уже в ходе подготовки реформы 1861 г. для многих ее участников и организаторов становилось ясным, что они послужат началом обновления всего политического быта России, одним из первых шагов которого явится установление местного самоуправления[3].

Структура органов местного самоуправления в 1864-1917 гг. (в городах в 1870-1917 гг.):

- представительный орган местного самоуправления губернии — губернское земское собрание, избиралось уездными земскими собраниями;

- исполнительный орган местного самоуправления губернии — губернская земская управа, избиралась губернским земским собранием;

- представительный орган местного самоуправления уезда — уездное земское собрание, часть избиралась крупными землевладельцами, часть — горожанами, часть — выборщиками, избранными волостными сходами;

- исполнительный орган местного самоуправления уезда — уездная земская управа, избралась уездным земским собранием;

- представительный орган местного самоуправления города — городская дума, треть избиралась самыми богатыми горожанами, треть — менее богатыми горожанами, треть — прочими;

- исполнительный орган местного самоуправления города — городская управа, состоявшая из городского головы и членов городской управы, избиравшаяся городской думой.

Местное самоуправление в советский период[править]

Файл:Конституция СССР (1977).pdf

В советский период под местным самоуправлением подразумевалось решение местными органами государственной власти вопросов местного значения[4].

Структура органов местного самоуправления с 1917 года до конца 1920-х гг.[5]:

- представительные органы местного самоуправления губернии — губернский съезд советов рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов (губернский съезд советов), делегаты которого избирались уездными съездами советов, а между ними избиравшийся им губернский исполнительный комитет советов рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов (губисполком советов);

- исполнительную власть и представительство Совета Народных Комиссаров в губернии осуществлял председатель губисполкома советов, избирался губернским съездом советов;

- представительные орган местного самоуправления уезда — уездный съезд советов рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов (уездный съезд советов), делегаты которого избирались волостными съездами советов и горсоветами, а между ними избиравшийся им уездный исполнительный комитет советов рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов (уисполком советов);

- исполнительную власть и представительство Совета Народных Комиссаров в уезде осуществлял председатель уисполкома советов, избирался уездным съездом советов;

- представительные органы местного самоуправления волости — волостной съезд советов крестьянских депутатов (волостной съезд советов), делегаты которого избирались сельсоветами, а между ними избиравшийся им волостной исполнительный комитет советов крестьянских депутатов (волисполком советов);

- исполнительную власть и представительство Совета Народных Комиссаров в волости осуществлял председатель волисполкома советов, избирался волостным съездом советов;

- представительный орган местного самоуправления города — городской совет рабочих и красноармейских депутатов (горсовет), избирался рабочими заводов и фабрик расположенных в городе и солдатами расположенных в городе гарнизонов РККА;

- исполнительный орган местного самоуправления и местный орган государственной власти города — исполнительный комитет горсовета;

- представительный орган местного самоуправления села — сельский совет крестьянских депутатов (сельсовет), избирался крестьянами села;

- исполнительную власть и представительство Совета Народных Комиссаров в селе осуществлял председатель сельсовета.

Структура органов местного самоуправления в 1938-1990 гг.[6][7]:

- представительный орган местного самоуправления области — областной совет народных депутатов (облсовет), избирался народом по мажоритарной системе в 1 тур сроком на 2,5 года;

- исполнительный орган местного самоуправления и местный орган государственной власти области — исполнительный комитет облсовета (облисполком), избирался облсоветом;

- представительный орган местного самоуправления района — районный совет народных депутатов (райсовет), избирался народом по мажоритарной системе в 1 тур сроком на 2,5 года;

- исполнительный орган местного самоуправления и местный орган государственной власти района — исполнительный комитет райсовета (райисполком), избирался райсоветом;

- представительный орган местного самоуправления города — городской совет народных депутатов (горсовет), избирался народом по мажоритарной системе в 1 тур сроком на 2,5 года;

- исполнительный орган местного самоуправления и местный орган государственной власти города — исполнительный комитет горсовета (горисполком), избирался горсоветом;

- представительный орган местного самоуправления села — сельский совет народных депутатов (сельсовет), избирался народом по мажоритарной системе в 1 тур сроком на 2,5 года;

- исполнительную власть и представительство Совета Министров в селе осуществлял председатель сельсовета, избирался сельсоветом.

В условиях однопартийной системы советы рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов и советы народных депутатов являлись не органами народного представительства, а ключевым инструментом реализации власти КПСС.

Структура органов местного самоуправления в 1990-1991 гг.:

- представительный орган местного самоуправления области — облсовет, избирался народом по мажоритарной системе в 1 тур сроком на 5 лет;

- исполнительную власть и представительство Совета Министров в области осуществлял председатель облсовета, избирался облсоветом;

- представительный орган местного самоуправления района — райсовет, избирался народом по мажоритарной системе в 1 тур сроком на 5 лет;

- исполнительную власть и представительство Совета Министров в районе осуществлял председатель райсовета, избирался райсоветом;

- представительный орган местного самоуправления города — горсовет, избирался народом по мажоритарной системе в 1 тур сроком на 5 лет;

- исполнительную власти и представительство Совета Министров в городе осуществлял председатель горсовета, избирался горсоветом;

- представительный орган местного самоуправления села — сельсовет, избирался народом по мажоритарной системе в 1 тур сроком на 5 лет;

- исполнительную власть и представительство Совета Министров в селе осуществлял председатель сельсовета, избирался сельсоветом.

Российский период развития местного самоуправления[править]

Этот этап ознаменовался принятием системы законодательства по вопросам местного самоуправления

| Закон РСФСР от 06.07.1991 N 1550-1 «О местном самоуправлении в РСФСР»[8] | Закон определяет, что естное (территориальное) самоуправление в РСФСР — система организации деятельности граждан для самостоятельного (под свою ответственность) решения вопросов местного значения, исходя из интересов населения, его исторических, национально-этнических и иных особенностей, на основе Конституции РСФСР и законов РСФСР, конституций и законов республик в составе РСФСР |

| Федеральный закон от 28.08.1995 N 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»[9] | Федеральный закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации определяет роль местного самоуправления в осуществлении народовластия, правовые, экономические и финансовые основы местного самоуправления и государственные гарантии его осуществления, устанавливает общие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации |

| Федеральный закон от 26 ноября 1996 г. N 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления»[10] | Федеральный закон применяется в целях защиты конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления в части, не урегулированной законами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления |

| Федеральный закон от 25 сентября 1997 г. N 126-ФЗ «О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации»[11] | Федеральный закон определяет основные принципы организации местных финансов, устанавливает источники формирования и направления использования финансовых ресурсов местного самоуправления, основы бюджетного процесса в муниципальных образованиях и взаимоотношения органов местного самоуправления с финансовыми институтами, а также гарантии финансовых прав органов местного самоуправления |

| Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 8-ФЗ «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации»[12] | Федеральный закон устанавливает общие принципы организации муниципальной службы и основы правового положения муниципальных служащих в Российской Федерации |

| Федеральный закон № 131 — ФЗ 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»[1] | Федеральный закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации устанавливает общие правовые, территориальные, организационные и экономические принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, определяет государственные гарантии его осуществления |

Органы местного самоуправления[править]

Структуру органов местного самоуправления составляют представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), контрольно-счетный орган муниципального образования, иные органы и выборные должностные лица местного самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного значения[1].

Формы непосредственного осуществления населением и участия населения в осуществлении местного самоуправления[править]

Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления основываются на принципах законности и добровольности. Государственные органы и их должностные лица, органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны содействовать населению в непосредственном осуществлении населением местного самоуправления и участии населения в осуществлении местного самоуправления.

Федеральный закон № 131-ФЗ закрепляет следующие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления[1]:

- Местный референдум

- Муниципальные выборы

- Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования

- Сход граждан, осуществляющий полномочия представительного органа муниципального образования

- Собрание граждан

- Конференция граждан (собрание делегатов)

- Опрос граждан

- Обращения граждан в органы местного самоуправления

Наряду с предусмотренными федеральным законодательством формами непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству, законам субъектов Российской Федерации[1].

Примечания[править]

- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 06.02.2023) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Консультант Плюс. Проверено 26 мая 2023.

- ↑ Васильев В.И. Муниципальное право России. — М: Юстициформ, 2012. — 1100 с.

- ↑ Васильев В.И. Муниципальное право России. — М: Юстицинформ, 2012. — 680 с.

- ↑ Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР / Закон СССР от 09 апреля 1990 г. № 1417-1. рус.. Информационно-правовая система "Гарант". Проверено 30 мая 2023.

- ↑ Конституция России 1918 года

- ↑ Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик (утверждена постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов Союза Советских Социалистических Республик от 5 декабря 1936 г.) (ру). Информационно-правовой портал "Гарант". Проверено 2 июня 2023.

- ↑ Конституция (Основной Закон) СССР, принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г. рус.. Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. Проверено 2 июня 2023.

- ↑ Закон РФ "О местном самоуправлении в Российской Федерации" от 06 июля 1991 N 1550-1 рус.. Правовая система "КонсультантПлюс" (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105/).+Проверено 30 мая 2023.

- ↑ Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 28 августа 1995 N 154-ФЗ рус.. правовая система "КонсультантПлюс". Проверено 30 мая 2023.

- ↑ Федеральный закон от 26 ноября 1996 г. N 138-ФЗ "Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления" рус.. Информационно-правовая система "Гарант". Проверено 30 мая 2023.

- ↑ Федеральный закон от 25 сентября 1997 г. N 126-ФЗ "О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации" рус.. Информационно-правовая система "Гарант". Проверено 30 мая 2023.

- ↑ Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 8-ФЗ "Об основах муниципальной службы в Российской Федерации" рус.. Информационно-правовая система "Гарант". Проверено 30 мая 2023.

Ссылки[править]

| Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Знание.Вики» («znanierussia.ru») под названием «Местное самоуправление в Российской Федерации», расположенная по следующим адресам:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Знание.Вики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |

|---|