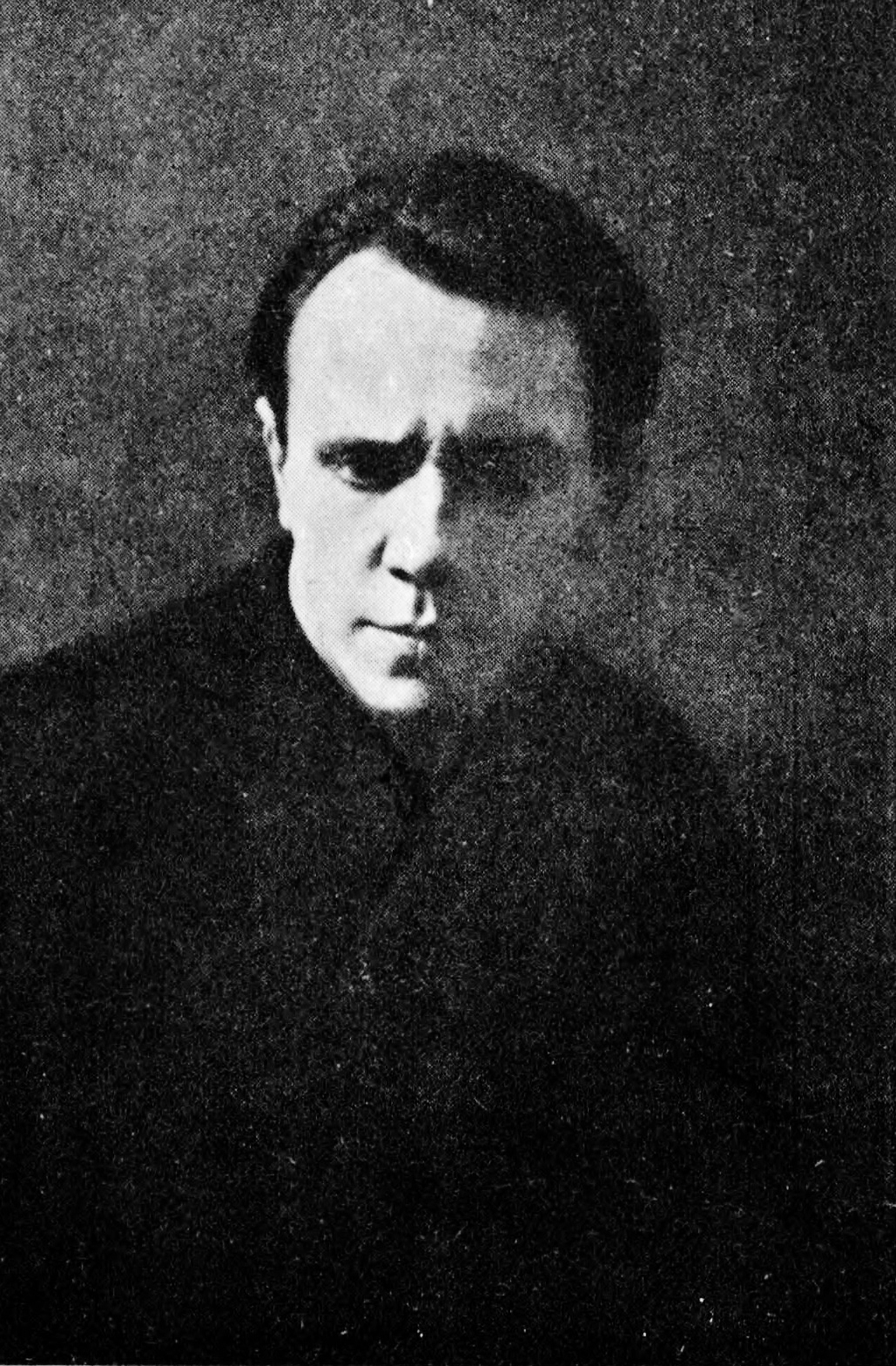

Чехов, Михаил Александрович

Михаил Александрович Чехов (17 [29] августа 1891, Санкт-Петербург, Российская империя — 30 сентября 1955, Беверли-Хиллз, Калифорния, США) — русский, советский и американский драматический актёр, театральный педагог, режиссёр. Заслуженный артист РСФСР (1924). Автор известной книги «О технике актёра».

Биография[править]

Родился 17 (29) августа 1891 года в Петербурге. Племянник А. П. Чехова, сын его старшего брата, Александра Павловича.

В 1907 году поступил в театральную школу Петербургского Малого (Суворинского) театра, где одним из его наставников был Борис Глаголин. По окончании школы в 1910 году был принят в труппу Суворинского театра[1]. В 1912 году приглашён К. С. Станиславским в Московский Художественный театр и зачислен в филиальное отделение. На сцене исполнил несколько эпизодических ролей, был введён на роли Епиходова в «Вишнёвом саде» и Вафли в «Дяде Ване»[1].

В 1918 году создал свою студию, где занимался исследованием актёрской психотехники (находясь под сильным влиянием антропософских учений Штайнера и А. Белого).

Работал в Первой студии МХТ под руководством Л. А. Сулержицкого и Е. Б. Вахтангова[2]. В это же время Михаил Чехов начинает проявлять интерес к киноискусству. Его карьера в кино началась с роли Михаила Фёдоровича Романова в кинокартине «Трёхсотлетие царствования дома Романовых»[3].

В 1921 году играл Хлестакова в знаменитой постановке «Ревизора» (реж. Станиславский и Немирович-Данченко). В истории русского театра М. А. Чехов считается одним из лучших создателей этого образа. В 1922 году стал во главе Первой студии, которая в 1924 году была преобразована в МХТ-2.

В 1928 году уехал в Германию. Чехов уезжал из Советской России в поисках свободы, необходимой для воплощения театрального учения, оформившегося впоследствии в «школу Чехова»[1]. В 1929—1930 годах снялся в трёх фильмах, работал в театре Макса Рейнхардта. В 1930 году попытался организовать театр в Чехословакии, но получив отказ в субсидии, переехал в Париж. Выступал на сцене европейских драматических театров[2].

В 1932 году Чехов открыл собственную театральную студию в Риге. Именно в этой студии он начал практику обучающих мастер-классов, стратегии и техники, которые в дальнейшем изложил в своей книге «О технике актёра». Работал актёром и режиссёром в театрах Сигулды, Риги, Каунаса. Государственный переворот в Латвии в 1934 году заставляет его покинуть страну. Спустя два года Михаил Чехов открывает свою студию уже в Лондоне[3].

С 1939 года жил в США, создал там свою актёрскую школу, которая пользовалась огромной популярностью. Через неё прошли многие голливудские звезды и называли её «кузницей театральных талантов». Михаил Чехов время от времени снимался в кино, в частности в фильме «Заворожённый» А. Хичкока.

Написал книгу «О технике актёра»[2].

Последний период своей жизни (1942—1955 годы) Чехов провёл в Голливуде, где снялся в 11 фильмах, в основном в ролях добросердечных стариков. В своих письмах к М. Добужинскому актёр признавался, что он окончательно разочаровался в системе голливудских студий и их образе жизни. Сам Чехов жил в уединении в небольшом коттедже на берегу океана с женой Ксенией и собаками[1].

Умер в Лос-Анджелесе в районе Беверли-Хиллз 30 сентября 1955 года.

Урна с его прахом захоронена на кладбище Форест-Лон-Мемориел («Лесная поляна») в Голливуде[2].

Личная жизнь[править]

Михаил Александрович Чехов был женат два раза. Первой его супругой в 1914 году стала тогда только начинающая талантливая актриса Ольга Константиновна Чехова (племянница Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой, супруги Антона Павловича Чехова). Актриса с яркой карьерой и жизнью полной загадок. В недолгом трёхлетнем браке у пары родилась дочь — Ольга, впоследствии ставшая немецкой актрисой выступавшая под псевдонимом Ады Чеховой[3].

Со второй супругой Ксенией Циллер Михаил Александрович прожил до самой кончины.

Творческая и преподавательская деятельность М. Чехова[править]

В чеховских перевоплощениях всегда было преувеличение, гротескное заострение и гротескное же сведение полюсов — смешного и ужасного, комедии и трагедии. Его дар не признавал жанровых рамок. Психологическая трактовка характера казалась Чехову ограниченной. Не всматриваясь в жизненные подробности, он поразительно естественно, с щемящей узнаваемостью умел играть то, что можно бы назвать «жизнью человеческой души». Но в роли он искал не психологическое «зерно», а внутреннюю «идею», ценность которой универсальна[1].

Чехов актёр стремился к гармонии. Он находил и достигал её на сцене, в своих ролях. Огромный опыт и самоанализ привели его к мысли о том, что в лучших актёрских работах эмоциональное и рациональное находятся в различных и сложных пропорциях, сотрудничестве, но, что самое важное, в результате они стремятся к гармонии и обретают её[3].

«Техника актёра»[править]

Книга Чехова «О технике актёра» это практическое пособие по актёрскому мастерству, книга, в которой Михаил Чехов подробно рассказывает о своей актёрской системе. Это результат изучения и анализа творческих процессов, техник и методов работы режиссёров и актёров многих стран, школ и направлений. В книге «О технике актёра» Чехов развил своё понимание роли «фантазии», «атмосферы», по-новому преподнёс тему взаимоотношений образа и актёра, описал понятия «центр», «психологический жест»[3].

Система Чехова и Станиславского: различия[править]

Отличия между системами преподавания есть. Для Станиславского образ — результат всей работы, если она была успешной. Для Чехова образы — ежедневный материал работы[4]. Михаил Чехов видел свою задачу в формировании артиста-творца.

Чеховская система предполагает, что актёр изображает переживания героя на основе своего творческого воображения, а система Станиславского подразумевает вживание в образ с реальными переживаниями актёром тех эмоций, которые заложены в роли.

Театральные работы[править]

| Работа в России |

|---|

|

Первая студия МХАТ и Московский художественный театр (второй):

Второй период (игра в Первой студии):

Период 1924—1928 годы — Вторая студия:

Последние выступления на русской сцене:

|

| Работа за рубежом |

|---|

|

Работа в Германии:

Работа во Франции Театр Ателье:

Театр Авеню:

Работа в Латвии и Литве Национальный театр:

Литовский государственный театр:

Гастроли в Риге:

Работа в США и Голливуде:

|

Призы и награды[править]

- Номинация на «Оскар» (1945 год).

- Лучший актёр второго плана («Завороженный»).

Примечания[править]

- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Михаил Александрович Чехов. Московский художественный театр им. А П. Чехова. Проверено 4 июля 2024.

- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 Михаил Чехов. Кино-Театр.РУ. Проверено 4 июля 2024.

- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Михаил Александрович Чехов. Театр "Модерн". Проверено 4 июля 2024.

- ↑ Сравнение систем К.С. Станиславского и М.А. Чехова по С.Ю. Юрскому. Vikent.ru. Проверено 4 июля 2024.

Литература[править]

- Чехов М. «О системе Станиславского», «О технике актёра». — Москва : АСТ, 2022. — 288 с.

- Чехов М. А. Уроки профессионального актёра: На основе записей уроков, собранных и составленных Л. Х. Дюпре / Под ред. Д. Х. Дюпре; пер. с англ. М. И. Кривошеева. — М.: ГИТИС, 2011. — 165 с. — ISBN 978-5-91328-112-8.

- Чехов М. А. Воспоминания. Письма. — М.: Локид, 2001. — 668 c. — ISBN 5-320-00401-X.

- Чехов М. Об искусстве актёра. — М.: Искусство, 1999. — 271 с. — ISBN 978-5-210-01416-0.

- Чехов М. А. Путь актёра: Жизнь и встречи. — М.: АСТ; Хранитель,, 2007. — 554 с. — ISBN 978-5-17-043665-1.

| Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Знание.Вики» («znanierussia.ru») под названием «Чехов, Михаил Александрович», расположенная по следующим адресам:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Знание.Вики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |

|---|

- Заслуженные артисты РСФСР

- Персоналии по алфавиту

- Родившиеся 29 августа

- Родившиеся в 1891 году

- Родившиеся в Санкт-Петербурге

- Умершие 30 сентября

- Умершие в 1955 году

- Умершие в Беверли-Хиллз

- Актёры по алфавиту

- Актёры Российской империи

- Актёры США

- Актёры XX века

- Педагоги по алфавиту

- Театральные педагоги Российской империи

- Театральные педагоги США

- Театральные педагоги XX века