Придворный театр царя Алексея Михайловича

Придворный театр царя Алексея Михайловича

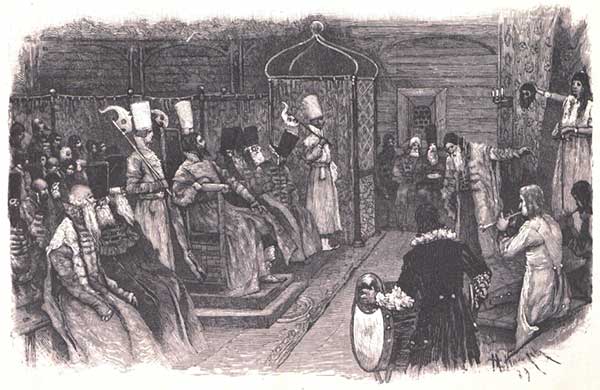

Придворный театр царя Алексея Михайловича, или «Комедийная хоромина» — первый профессиональный театр в России. Был создан в 1672 году и действовал в Старо-Преображенском дворце в Москве[1]. Был закрыт после смерти царя в 1676 году[2].

История[править]

Устроить театр царь задумал еще в 1660 году, когда поручил англичанину Гебдену выслать в Москву инженеров, специалистов по военному делу, строителей, а также «мастеров комедию делать»[3].

В последние годы правления царя Алексея при дворе особенно возвысился Артамон Сергеевич МатвеевПоклонник западноевропейских обычаев, он давал театральные представления (комедии, в то время так называли все постановки), на которые ходил не только сам царь, но и царица, царевичи и царевны[1]. Через два года после смерти Марии Милославской (4 (14) марта 1669 года) царь женился на родственнице и воспитаннице Артамона Матвеева Наталье Нарышкиной, 22 января (1 февраля) 1671 года. Еще до рождения сына Петра царь приказал отделывать помещение, «где быть комедии». В поисках сведущих людей обратились в Немецкую слободу: «Царь указал иноземному магистру Ягану Готфриду учинити комедию, а на комедии действовать из библии книгу Есфирь и для того действа устроить хоромину вновь, а на строение тое хоромины и что на нее надобно покупать из володимирской чети. И по тому великого государя указу комедийная хоромина построена в селе Преображенском со всем нарядом, что в тое хоромину надобно»[1].

Пастор Иоганн Готфрид Грегори предложил пригласить из-за границы помощников, опытных режиссёров, однако ему было приказано, не дожидаясь приезда иностранных актеров, готовить комедию самому. Пастор собрал и обучил около 60 молодых людей, бывших в основном «московскими природными иноземцами», которые родились и выросли в Немецкой слободе Москвы. Тем временем в Преображенском сооружалась «Комедийная хоромина», которая представляла собой летний театр площадью в 60 кв. саженей. Внутри она была обита зеленым и красным сукном; царское место, убранное красным сукном, находилось у самой сцены, а для царицы и царевен были сооружены особые клети в виде лож, закрытые частой решеткой, чтобы присутствующие в зале мужчины не могли их видеть. Для остальных зрителей были поставлены деревянные лавки[3]. На устройство хоромины было потрачено три тысячи рублей[1].

Первое представление Придворного театра царя Алексея Михайловича состоялось 16 февраля 1672 года в Потешном дворце бывшего царского тестя Ильи Милославского. Американская и шведская исследовательницы, Клаудия Дженсен и Ингрид Майер, на основании материалов зарубежных архивов установили, что это был «балет», который царю очень понравился. С этого события началась история русского театра[4].

В этом представлении актёр, исполнявший роль Орфея, перед началом зачитывал на немецком языке стихотворный панегирик Алексею Михайловичу. Дженсен и Майер предположили, что автором или соавтором этого текста мог быть автор известной книги о Московии Якоб Раутенфельс[4]. Документ из шведского Государственного архива, содержащий детальное описание спектакля и имена ведущих участников, дал историкам ключ к разгадке ряда неясностей и позволил проследить судьбы участников первого в России театрального спектакля в государственном театре[4].

До 2013 года считалось, что театр открылся спектаклем на библейский сюжет «Есфирь», или «Артаксерксово действо», 17 (27) октября 1672 года[1]. Однако историк музыки и преподаватель университета штата Вашингтон в Сиэтле (США) Клаудия Дженсен и славист, профессор русского языка Упсальского университета (Швеция) Ингрид Майер в вышедшей в 2016 году в издательстве «Индрик» книге «Придворный театр в России XVII века: Новые источники», опираясь на западноевропейские архивные материалы, опровергли эту каноническую дату и доказали, что первое театральное представление при дворе Алексея Михайловича состоялось 16 февраля 1672 г., на восемь месяцев раньше «Артаксерксова действа»[2][4].

«Есфирь», или «Артаксерксово действо», написанное Грегори, восхваляло мудрость государя и состояло из пролога, эпилога и 7 действий. Женские роли, в традиции классического театра, исполняли юноши. Несколько главных ролей исполняли приглашённые иностранные профессиональные актёры. Спектакль представлялся на немецком языке, диалоги актёров переводил толмач[5]. По свидетельству современников, царь «проглядел добрых десять часов, не вставая с места», и щедро наградил постановщика и участников спектакля «соболями и чинами»[1]. Примечательно, что история Эсфири отчасти напоминала историю избрания царицы Натальи Кирилловны в невесты царю[3].

В следующем, 1673 году в Москве была открыта театральная школа, одна из первых в Европе, в которую набрали русских детей[1]. В начале 1673 года в Кремлевских палатах над дворцовой аптекой был открыт и зимний театр в дополнение к Комедийной хоромине в Преображенском[3].

К 1675 году количество учеников достигло 70 человек. Актёрское мастерство в то время определялось как способность как можно более преувеличенно и ярко представлять все страсти героя[1].

В последующие годы театр поставил пьесы «Иудифь» и «Товий» на ветхозаветные сюжеты и «Егориеву комедию» о Георгии Победоносце (1673), «Орфея», первый в русской истории балетный спектакль. На Масленицу 1675 г. в театре шла «Жалобная комедия об Адаме и Еве»[1].

Грегори умер в феврале 1675 года. Руководство придворным театром перешло к его помощнику Юрию Гивнеру, который за короткий период осуществил несколько постановок, в том числе спектакль на историческую тему «Темир-Аксаково действо». В конце 1675 года Гивнера сменил бывший преподаватель Киево-Братской коллегии Степан Чижинский, но его постановки уже не сопровождались прежним успехом[2].

24 января 1676 года, за считанные дни до смерти, Алексей Михайлович увидел «Комедию о Бахусе с Венусом» и «Комедию о Давиде и Галиаде» – историю о царе Давиде и великане Голиафе[1].

Окончательно театр закрылся со смертью царя Алексея Михайловича, случившейся 29 января 1676 года: «Над Аптекарским приказом палаты, которые были заняты на комедии, очистить и что в тех палатах было, органы и перспективы (декорации) и всякие комедийные припасы, — всё свезти во двор Никиты Ивановича Романова…»[6]

Исследования[править]

Первое исследование придворных театров Алексея Михайловича и его сына Петра Алексеевича опубликовал в 1914 году историк и архивист Сергей Константинович Богоявленский[7].

В современном исследовании театральных взаимосвязей России и Западной Европы наряду с Клаудией Дженсен и Ингрид Майер, предпринявших первые публикации на эту тему в журнале «Scando-Slavica» в 2013[8] и 2015 годах[9], приняли участие профессор славянских языков и литературы университета штата Вашингтон Дэниэль К. Во и доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Степан Шамин. В 2018 году в музее-заповеднике «Коломенское» при участии Майер и Шамина прошла выставка «Государевы потешники: театральная культура России XVII столетия», где были представлены архивные документы по истории придворного театра в России и первых театральных постановок на русской сцене[2].

Историк музыки (Клаудия Дженсен) и филолог-русист (Ингрид Майер) поставили перед собой задачу разобраться, как могли выглядеть пресловутые «балеты» в Придворном театре: ведь под словом «балет» в сценическом искусстве XVII века могло пониматься почти все, что угодно: и собственно танцы, и танцы с чередованием пения и диалогов, и даже представления с участием животных («конный балет»). Балет эпохи барокко выполнял развлекательную функцию и имел дивертисментную структуру, включая в себя разножанровые и разностильные компоненты. При московском дворе, не имевшем до 1672 никакой профессиональной театральной традиции, эта пестрота выглядела особенно экстравагантно. Дженсен и Майер указали, что в обоих представленных Алексею Михайловичу «балетах» присутствовали как возвышенные мифологические фигуры (Орфей и Меркурий), так и откровенно шутовской персонаж из английского и немецкого народного театра — Пикельхерринг (буквально — «Маринованная селедка»), который сразу стал любимцем августейшей публики, включая молодую царицу и царских дочерей. Важно и то, что «балеты» сопровождались звучанием музыкальных инструментов, против чего сперва пытался возражать царь Алексей Михайлович, относившийся к светской музыке предвзято. Однако женская часть царской семьи настояла на музыкальном компоненте, так что русский придворный театр с первых шагов оказался театром музыкальным, подготовив почву для появления оперы в России в 1730-х годах[4].

В 2021 году масштабный международный исследовательский проект Клаудии Дженсен, Ингрид Майер, Степана Шамина и Дэниеля Во при поддержке российских исследователей завершился коллективной монографией «Russia’s Teatrical Past: Court Entertainment in the Seventeenth Century» («Театральное прошлое России: придворное зрелище в XVII веке»), вышедшей в издательстве Индианского университета в США[2].

См. также[править]

Примечания[править]

- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 Истории районов Москвы. Первый русский театр Алексея Михайловича рус.. Русская инициатива (2021-05-24).

- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Берлова Мария Сергеевна. ПРИДВОРНЫЙ ТЕАТР КАК ФАКТ ЕВРОПЕИЗАЦИИ РОССИИ В ЭПОХУ ПРАВЛЕНИЯ ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА // Театр. Живопись. Кино. Музыка. 2022. №1. Дата обращения: 25.06.2025.

- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 Чернозатонский Игорь Александрович 17 октября / 30 октября 1672 г. Первое в России театральное представление рус.. Межрегиональное общественное движение в поддержку возрождения и сохранения исторических традиций «Наследие Империи» (2020-10-30).

- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 Лариса Кириллина Зеркала и зазеркалье барочного театра. Книга Клаудии Дженсен и Ингрид Майер «Придворный театр в России XVII века. Новые источники» рус.. МО № 10-11 (436-438) 2018 (2018-12-24).

- ↑ «Комедийная хоромина» // Москва: Энциклопедия / Глав. ред. С. О. Шмидт; Сост.: М. И. Андреев, В. М. Карев. — М. : Большая российская энциклопедия, 1997. — 976 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-277-3.

- ↑ Царский указ от 15 декабря 1677 года.

- ↑ Богоявленский, С. К. “Московский театр при царях Алексее и Петре”. Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете, 1914. Книга вторая, часть I, III–XXI: 1–76.

- ↑ Jensen C, Maier I. Orpheus and Pickleherring in the Kremlin: The 'Ballet' for the Tsar of February 1672 // Scando-Slavica. 2013. Vol. 59. No. 2. P. 145—184.

- ↑ Jensen Claudia, Maier Ingrid. Pickleherring Returns to the Kremlin: More New Sources on the Pre-History of the Russian High Court Theatre // Scando-Slavica. 2015. Vol. 61. No. 1. P. 7-56.

Ссылки[править]

- Комедийная хоромина рус.. Проверено 12 мая 2015.

- Клаудия Дженсен, Ингрид Майер, Степан Шамин и Дэниель Во. «Театральное прошлое России: придворное зрелище в XVII веке» (Russia's Teatrical Past: Court Entertainment in the Seventeenth Century, 2021).

| Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Руниверсалис» («Руни», руни.рф) под названием «Придворный театр царя Алексея Михайловича», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC BY-SA. Всем участникам Руниверсалиса предлагается прочитать «Обращение к участникам Руниверсалиса» основателя Циклопедии и «Почему Циклопедия?». |

|---|