Рассказ о безответной любви

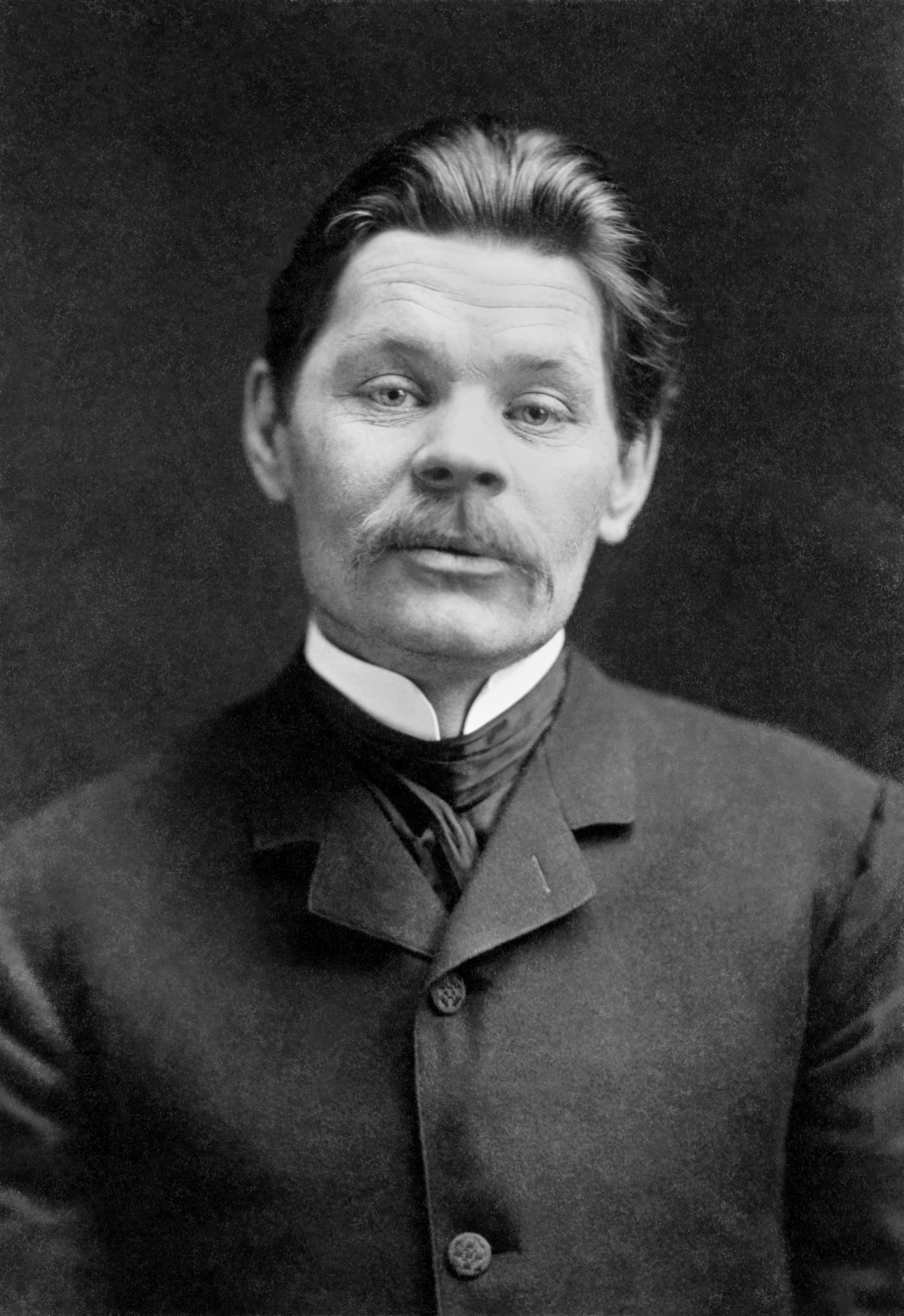

«Рассказ о безответной любви» — рассказ Максима Горького, входящий в цикл «Рассказы 1922—1924 годов».

Впервые опубликован в 1923 году в третьем номере журнала «Беседа», в Берлине.

Сюжет[править]

Рассказчик заметил в Театральном переулке человека, который показался ему «не на своём месте». Человек оказался хозяином лавки, где продавались марки и прочие мелочи, посетителей лавки он встречал неприветливо, выглядел замкнутым и скучающим. Рассказчик задался целью познакомиться с загадочным хозяином лавки и разговорить его, и ему это удалось. Начинается их знакомство с того, что рассказчик заинтересовался увиденными в лавке портретами незнакомой ему актрисы — Ларисы Антоновны Добрыниной.

Человек оказался сыном мыловара Клима Торсуева. Рано лишившись матери, он и его младший брат Коля оказались под властью деспотичного и сурового отца, который держал в страхе весь дом, в том числе и своих сыновей. Более смышлёного и подающего надежды Колю отец отправил учиться, старшего же брата, Петра, оставил дома — продолжать семейное дело. После смерти отца герой не скрывал облегчения и сказал брату, что единственное хорошее, что сделал для них отец, — это подтолкнул лишённых отцовской любви братьев к дружбе, сплотил их. У Петра есть невеста, но он откладывает женитьбу, боясь, что она может расстроить их дружбу с братом, которой он очень дорожит. Он восхищается острым умом брата, его нестандартным мышлением и красноречием, однако беспокоится, что брат водит дружбу с господином Богомоловым, ведущим странные проповеди о свободе. Сам Пётр не верит, что человек свободен, считает его рабом обстоятельств и страстей.

Был среди друзей Коли и заядлый театрал Павлов. Именно он поспособствовал встрече братьев с актрисой Добрыниной. С первого взгляда Пётр, не любивший театр и не понимавший актёрской игры, влюбился в Ларису Антоновну. К его ужасу, оказалось, что в неё влюбился и брат Коля. Пытаясь отодвинуть брата-соперника, Пётр солгал ему, что у него с актрисой есть отношения. На самом деле их связывала лишь дружба и деловое партнёрство — Пётр помогал неприспособленной к жизни Ларисе Антоновне вести её финансовые дела. В конце концов, Лариса Антоновна узнала от Коли об этой лжи её брата и была крайне возмущена, Коля же потребовал от Петра разъяснений. Признавшись, что тоже любит актрису, Пётр договорился с братом, что выдаст это за неудачную и непонятую братом шутку.

Лариса Антоновна не ответила взаимностью ни Коле, ни его старшему брату. Коля забросил учёбу и однажды, дойдя до предела отчаяния, застрелился. Пётр пытался было обвинить в его смерти Ларису Антоновну, однако почувствовал, что не держит на неё зла. Он предложил актрисе свою преданную дружбу и поддержку, продал свою фабрику и полностью посвятил свою жизнь любимой женщине. Он оставался рядом и в короткие периоды её любовных увлечений другими мужчинами, служа ей с собачьей преданностью.

Лариса Антоновна была плохой актрисой, но считала театр делом своей жизни, пытаясь что-то в нём изменить своей работой. Но в итоге её популярность неуклонно падала. В столичные театры её не приглашали, а в провинциальных принимали всё холоднее. Почувствовав, что главные её достоинства — молодость и красота — уходят, она пустилась во все тяжкие: начала пить и играть в дешёвых фарсах, показывая на сцене своё полуголое тело. Она потеряла гордость и уверенность в себе, стала хвастливой и приписывала себе несуществующий успех. Она отдавалась теперь и Петру, по-прежнему не испытывая к нему любви, но жалея его загубленную жизнь.

У Ларисы Антоновны обнаружилась болезнь сердца, из-за которой она могла умереть в любой момент. Пётр увёз её за границу и последний год перед смертью ухаживал за ней. После её смерти он полтора года не возвращался в Россию, а потом, вернувшись, снял квартиру напротив её дома, издал её портреты и открытки с её изображениями и начал продавать без выгоды для себя, просто чтобы сберечь её память. Он всячески пытался сохранить, законсервировать цветы, которые она держала в руках перед смертью, однако цветы потеряли форму. Последние слова героя рассказа: «Рассыпаются цветы прахом, и никакими средствами остановить это невозможно…»

История[править]

Рассказ написан в первой половине 1923 года в Саарове (Германия), в период пребывания Горького в вынужденной эмиграции[1].

Первая публикация рассказа состоялась в 1923 году в третьем номере журнала «Беседа» (сентябрь — октябрь). Рассказ вошёл в книгу «Рассказы 1922—1924 годов», изданную в 1925 году издательством «Книга» (Kniga). После этого произведение включалось во все собрания сочинений[2].

Художественные особенности[править]

Рассказ строится ретроспективно — как повествование Петра Торсуева об истории своей безответной любви[3].

С одной стороны, исследователи подчёркивают губительность любви для главного героя, полностью посвятившего себя любимой женщине и отказавшегося от какого-либо собственного пути. При этом акцент делается на унизительности его положения. С другой — они отмечают, что любовь позволяет герою проявить лучшие качества своей души. По словам Алины Макаровой, Горький в этом рассказе «делает объектом художественного постижения сложность человеческого характера — его природу и динамику»[3][4][5].

На вопрос Ивана Ракицкого о том, что заставило героя так слепо следовать объекту своей любви, Горький отвечал:

Да, рассказец протестует против вакханалии сердца… я хотел сделать эпиграфом слова Ларисы Добрыниной: «Изо всех насмешек судьбы над человеком — нет убийственнее безответной любви»[3].

Горький подчёркивал, что людям свойственно руководствоваться в жизни не разумом, а бессмысленными желаниями. Он говорил о бесплодности любви, в которой человек не меняется, не ищет и не находит себя, в которой страсть поглощает человека без остатка. Писатель утверждал ценность человеческой личности и человеческого достоинства[3][1].

Однако не все исследователи придерживались тезиса, что рассказ повествует лишь о «человеческой опустошённости». Так, Виктор Шкловский полагал, что в начале рассказа обыкновенный человек влюбляется в необычную женщину, однако из-за безответной любви герой растёт, а женщина, напротив, всё больше становится обыкновенной. Евгений Тагер также считал, что афоризм Горького «чудаки украшают мир» говорит о «глубокой человечности трагической любви Торсуева» и что суть рассказа — «этот рост героя, всё углубляющееся очеловечивание». Тамара Белова, вступая в полемику с этими исследователями, утверждает, что мысли Петра Торсуева о свободе (что человек изначально раб желаний и не может быть свободным) противоречат представлениям Горького, а значит, такие чудаки, с её точки зрения, не могут быть украшением мира[1].

Борис Бялик говорил о сложном отношении автора к герою рассказа. Кроме того, он проводил параллель между безответной любовью героя к героине и безответной любовью Ларисы Антоновны к театру, оказавшейся для неё разрушительной[1].

Основные мотивы[править]

Лейтмотивом образа Петра Торсуева в восприятии рассказчика становится пыль (прах, тление): от его слов об отсутствии свободы у человека «по комнате как будто разлеталась сухая и едкая пыль насмешливого раздражения»; «Человек пристально посмотрел в окно и продолжал тихо сыпать сухую пыль слов, помогая осени творить на земле уныние и печаль»; «Во всём, что наполняет комнату, чувствуется нечто давно отжившее, какое-то сухое тление, все вещи источают тот странный запах, который дают цветы, высушенные временем до того, что, когда коснёшься их, они рассыпаются серой пылью. Сухое тление слышится и в ломком голосе человека»[2]. По словам Татьяны Пшеничнюк, мотив пыли отражает застойные явления в искусстве и жизни[6][5].

М. Березняцкая связывает с образом главного героя один из центральных мотивов всего цикла «Рассказы 1922—1924 годов» — мотив необыкновенного. Рассказчик подчёркивает странность Петра Торсуева, необычность его портрета и окружающей обстановки. Кроме того, в самом его повествовании нередко встречается нечто необыкновенное: необычайная красота Ларисы Антоновны, необыкновенные мысли брата Коли и пр. Исследователь полагает, что мотив необыкновенного в этом и других рассказах цикла связан с интересом Горького к человеку в разных его проявлениях, к многогранности человеческой природы[5].

Многоплановость тематики[править]

Ещё один важный смысловой пласт рассказа связан с культурной жизнью российской провинции, одним из представителей которой становится главный герой. В письме Ромену Роллану Горький говорил, что в массе своей народ в России не понял значения революции и связанных с ней перемен. Также он говорил, что не согласен с уничтожением культуры и её носителей вождями революции[1].

Тамара Белова раскрывает содержание рассказа как многоплановое, не ограниченное темой любви мужчины к женщине. Писатель поднимает следующие проблемы:

- распад родственных отношений из-за расхождения в этических представлениях,

- место искусства (театра) в жизни российской провинции,

- свобода,

- философия любви,

- непостоянство и мимолётность жизни и др.[1]

Образ героини[править]

Белова считает, что именно этот рассказ имел в виду Горький, когда говорил в письме Ромену Роллану, что напишет рассказ «о любви женщины к миру». Исследователь утверждает, что Горький высоко ценил роль женщины в современном мире. Он видел в героине высокий интеллект и прекрасную душу, стремящуюся изменить искусство театра, показать, что женщина переросла свою вековую стезю и способна на большее[1].

Елена Яблонская полагает, что имя и отчество героини указывают на связь произведения с пьесой Антона Чехова «Чайка»: имя переводится с греческого как чайка, в отчестве же прочитывается имя автора пьесы. Она трактует произведение Горького как прямое обращение к произведению Чехова, которым он восхищался. Также Яблонская соотносит образ горьковской героини с образом Ларисы Дмитриевны из «Бесприданницы» Александра Островского[7].

Направление[править]

Исследователи говорят о синтезе реализма и романтизма в рассказе, а также о принадлежности его к направлению неореализма[1][3].

Отзывы[править]

«Рассказ о безответной любви» был высоко оценён современниками[1].

Михаил Пришвин заметил, что в рассказе писатель выходит за рамки привычных для него сюжетов из русской жизни: такой рассказ «могли бы написать и французы». Горький, восхищавшийся французской литературой, воспринял эти слова как комплимент[1][8].

Источники[править]

- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 Белова, 2021

- ↑ 2,0 2,1 Рассказ о безответной любви. Проверено 14 октября 2024.

- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Макарова, 2019

- ↑ Наум Лейдерман Непрочитанный Горький // Урал : журнал. — 2008. — № 7.

- ↑ 5,0 5,1 5,2 Березняцкая, 2017

- ↑ Пшеничнюк Т. М. Социальная иэстетическая природа рассказов М. Горького 1922–1924 годов: автореф. дис. ... канд. филол. наук. — Свердловск, 1987. — 19 с.

- ↑ Яблонская, 2015

- ↑ Литературное наследство: в 111 т. Т. 70: Горький и советские писатели. Неизданная переписка / под ред. И. С. Зильберштейна, Е. Б. Тагера. — М.: АН СССР, 1963. — С. 330.

Литература[править]

- Белова Т. Д. «Рассказ о безответной любви» М. Горького как художественная оппозиция фанатизму и «вакханалии сердца» // Отечественная филология. — 2021. — № 5.

- Березняцкая М. А. Мотив «необыкновенного» и его эстетическая функция в «Рассказах 1922—1924 годов» М. Горького // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. Журналистика. — 2017. — № 3. — С. 27—32.

- Крохина М. П. Богочеловеческие мотивы в художественной антропологии М. Горького // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого. — 2019. — № 3 (31). — С. 105—116.

- Крохина Н. П. М. Горький: релятивистская концепция человека // Научный поиск. — 2019. — № 2. — С. 39—46.

- Макарова А. В. Своеобразие рассказов М. Горького 1920-х годов («О первой любви» и «Рассказ о безответной любви») // Словесное искусство Серебряного века и Русского зарубежья в контексте эпохи («Смирновские чтения») : Сборник статей по итогам III Международной научной конференции, Москва, 29—30 июня 2018 года. – Москва: Московский государственный областной университет. — 2019. — С. 109—116.

- Овчаренко А. И. М. Горький и литературные искания ХХ столетия. Изд-е 3-е, дополненное. — М.: Художественная литература, 1982.

- Потапова З. С. Феномен циклического единства в творчестве М. Горького 1920-х годов («Рассказы 1922–1924 годов», «Заметки из дневника. Воспоминания») // Уральский филологический вестник. Серия: Драфт: молодая наука. — 2012. — № 4.

- Яблонская Е. Е. Отражения «Чайки» А. П. Чехова («Рассказ о безответной любви» А. М. Горького и «Долгое прощание» Ю. В. Трифонова) // Крымский архив. — 2015. — № 3 (18).

Ссылки[править]

- Текст рассказа на сайте gorkiy-lit.ru

↑ | |

|---|---|

| Произведения | |

| Романы |

Фома Гордеев (1899) • Мать (1906) • Дело Артамоновых (1927) • Жизнь Клима Самгина (1925—1936) |

| Повести |

Горемыка Павел (1894) • Трое (1900) • Жизнь ненужного человека (1908) • Исповедь (1908) • Лето (1909) |

| Рассказы |

Макар Чудра (1892) • Старуха Изергиль (1894) • Челкаш (1895) • Коновалов (1897) • Двадцать шесть и одна (1899) • Сказки об Италии (1911—1913) • Карамора (1923) • Отшельник (1923) • По Руси (1923) • Рассказ о безответной любви (1923) • Рассказ о герое (1923) • Рассказ об одном романе (1923) |

| Пьесы |

Мещане (1901) • На дне (1902) • Дачники (1904) • Дети солнца (1905) • Враги (1906) • Васса Железнова (1910) • Старик (1910) • Егор Булычов и другие (1931) |

| Поэзия |

Песня о Соколе (1899) • Песня о Буревестнике (1901) |

| Автобиографические повести | |

| Публицистика | |

| Статьи по теме | |

|

Категория: Максим Горький | |

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Рассказ о безответной любви», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |