История Чуйского тракта

Чуйский тракт — Федеральная трасса Р256, главная транспортная артерия Алтая. Соединяет Новосибирск с Монголией. Трасса является частью азиатского маршрута AH4 Новосибирск — Бийск — Ярантай (Монголия) — Урумчи — Исламабад — Карачи. Протяжённость автомагистрали около 1128 километров. С 2007 года дорога асфальтирована до границы с Монголией. Тоннелей нет. Имеется несколько перевалов: Семинский, Чике-Таман и Дурбэт-даба, на котором дорога заканчивается.

Чуйский торговый путь (тропа)[править]

Чуйский тракт, согласно исследованиям, впервые упоминается в древних хрониках Китая как «Мунгальский тракт». В русских книгах записи об этой «караванной тропе» встречаются в книге «Большого чертежа всему Московскому государству» (XVI в.)[1][2]. Исторические корни Чуйского тракта имеют тесную взаимосвязь с проникновением на Алтай Великого шелкового пути. Поводом для начала регулярной торговли на Чуе в XIX в. послужило ежегодное религиозное шествие джунгарских дербетов, которые в сопровождении монгольского войска ежегодно отправлялись для осуществления обрядов в верховьях реки Катуни, в урочище Байхач, где находилось большое священное дерево. Постепенно к дербетам присоединяются пограничные жители пикетов Тархаты и Джидар. В местечке Бураты в то время проходили 3 ярмарки. Первая в начале июня под названием «Черю кельди» (Войско пришло), видимо связанная с приходом монгольского войска. В августе проводилась вторая ярмарка под названием «Калан» (продажа в долг). Этот вид торговли был кредитным. Третья под названием «Шаланга» (рождественская ярмарка) проходила в декабре. Сначала монголы и китайцы торговали с местным населением, затем вступили в контакт с русскими купцами на ярмарке. Основным предметом торговли русских купцов на Чуе была юфтевая кожа, закупали они сурковые и другие шкурки. Солдаты и офицеры постепенно вытеснились китайскими и монгольскими купцами, торговые операции приобретали все более важное значение[3][4].

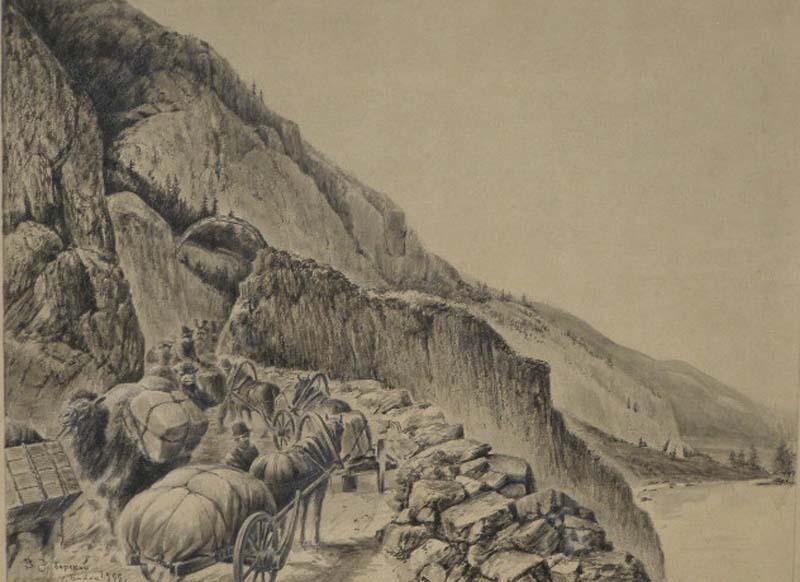

В результате организации регулярных торговых отношений были построены первые избушки на Чуе, в месте, которое теленгиты называли Кожо-Агач. Завозить товары в горы на большие расстояния по опасной тропе без перевалочных пунктов было довольно сложно, поэтому начали строиться промежуточные базы, позже превратившиеся в сёла. Первый такой пункт устроил купец Шебалин. Его заимка превратилась в крупное село Шебалино, ныне районный центр Республики Алтай. Позднее появились перевалочные пункты в с. Топучая, с. Онгудай и с. Кош-Агач. Пионерами торговли здесь были бийские купцы Хабаровы и житель Змеиногорска Токарев. В 1864 г. в Кош-Агаче было уже 10 избушек-складов, а бийский купец 1-й гильдии В. А. Гилёв построил себе жилой дом. В 1870 г. купцы Гилёв, Бодунов, Смирнов и Котельников пересекли границу с Монголией, а позже и границу с Китаем, где открыли свою торговлю. Во 2-й половине XIX в. силами крестьян из близлежащих сел была построена дорога от Бийска до Шебалино, по которой можно было проехать на телеге. На участке от Шебалино до Кош-Агача грузы продолжали перевозить только вьючным способом[4].

От тропы — к колёсному пути[править]

С 1870-х гг. началось постепенное переустройство вьючного пути в колесную дорогу через села Алтайское, Черга, Шебалино. Село Онгудай становится важным перевалочным пунктом и в 1891 г. там была учреждена таможня. С целью капитального устройства тракта в 1880-х гг. по всей линии Чуйского тракта под руководством инженера Брещинского проводились первые изыскательские работы.

Рассматривалось несколько вариантов строительства. По максимальной смете предполагалось не только соорудить дорогу, по которой можно было бы передвигаться на телегах, но и построить шестнадцать постоялых дворов для отдыха и смены лошадей. Но эти проекты так и остались на бумаге из-за отсутствия средств.

Весной 1901 г. приступили к строительству участка дороги от Шебалино до Кош-Агача. С этой целью на Алтай были командированы из Московской сапёрной бригады два офицера и тридцать нижних чинов. Строили тракт и крестьяне из ближайших деревень и сел. Всего в работе участвовало от 80 до 158 рабочих.

Бийские купцы организовали подписку в пользу дороги среди лиц, торгующих с китайскими подданными, и в короткий срок собрали 10 тыс. руб. В середине 1903 г. строительство дороги было завершено, и началось регулярное движение колесных повозок на всём протяжении тракта. В это же время начала действовать телеграфная линия между Бийском и Кош-Агачем.

От колесного пути — к автомобильному[править]

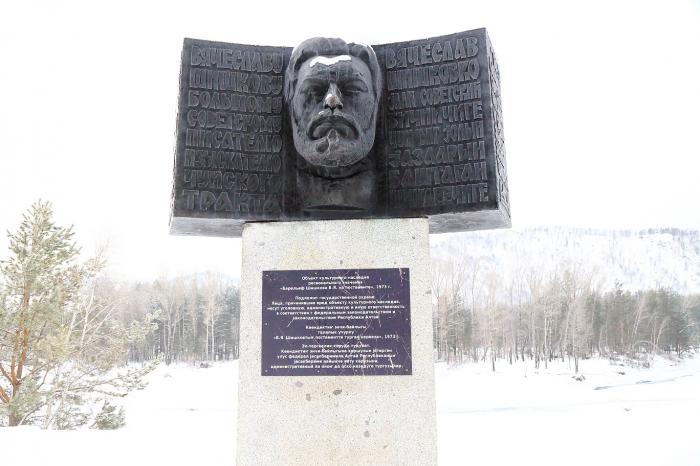

Бурное развитие промышленности заставило вновь обратить внимание на Чуйский тракт теперь уже в плане капитального строительства для движения автомобилей. В 1913 г. на Алтай прибыла экспедиция с целью составления проекта строительства Чуйского тракта под руководством техника путей сообщения Вячеслава Яковлевича Шишкова (1873—1945), впоследствии известного писателя, автора романа «Угрюм река», эпопеи «Емельян Пугачев», путевых очерков «По Чуйскому тракту»[5] и др. Шишков Вячеслав Яковлевич родился в 1873 г. в г. Бежецке Тверской губернии в семье купеческого приказчика. После окончания Бежецкого городского училища он поступил в Вышневолоцкое техническое училище. В конце 1894 г. техник В. Я. Шишков был направлен на работу в г. Томск в Управление округа путей сообщения по рекам Западной Сибири.

В период с 1909 г. по 1914 г. В. Я. Шишков работал в изыскательских экспедициях на реках: Обь, Чарыш, Бия, Енисей, Лена, Катунь, Нижняя Тунгуска и других. В мае 1913 г. в качестве техника Томского округа путей сообщения он руководил Чуйской экспедицией по изысканию тракта из Бийска до монгольской границы у Кош-Агача.

Вот так характеризует В. Я. Шишков своё путешествие по Алтаю:

|

В 1916 г. проект был закончен и сдан заказчикам. Он предусматривал два варианта.

Один из них — на всём протяжении правым берегом реки Катуни, с целью миновать все паромные переправы с выходом на левый берег в районе бома[к. 1] Кур-Кечу.

Другой вариант — от Бийска сразу на левый берег Катуни и через села Смоленское, Алтайское до села Черга, от которого по ныне существующей трассе до Монголии. Работы по строительству тракта были прерваны Первой мировой войной, событиями Революции и Гражданской войны.

26 мая 1922 г. постановлением ВЦИК Чуйскому тракту был присвоен статус государственного. В 1922 г. на Чуйском тракте начались новые работы. Был выбран Катунский вариант направления дороги, который предусматривал следующий маршрут: Бийск — Майма — Чемал — Каянча. Планировалось соединение со старой дорогой в районе бома Кур-Кечу. Позднее было решено сделать переход с правого берега Катуни на левый в районе села Усть-Сема Чемальского района, а новый тракт соединить со старым в районе села Черга Шебалинского района.

В 1924—1925 гг. развернулись дорожные работы в горной части тракта. В 1931 г. началось строительство Чуйского тракта как автомобильной дороги. В 1933 г. в связи с важным военно-стратегическим значением строительство Чуйского тракта было передано в ведение НКВД и за автомагистралью закрепилось название «Чуйский военизированный тракт». Работы на строительстве дороги велись вручную в труднейших условиях силами жителей прилегающих сел и заключенных. Вдоль тракта на расстоянии 15-20 км друг от друга строились «командировки» — рассчитанные на 300—400 заключённых лагеря. Раскулаченные сибирские крестьяне стали строителями тракта. В течение 1931—1934 гг. было проложено 363 км шоссейной дороги с гравийным и щебеночным покрытием.

Мосты[править]

При строительстве новой дороги большое значение придавалось строительству мостов. В 1923 г. был построен мост через р. Чую около с. Кош-Агач, три парома через р. Катунь на двенадцать подвод каждый. В 1934 г. заключенными был построен крупнейший в Советском Союзе наплавной понтонный мост. В 1934 г. началось сооружение первого в мире двухкабельного висячего моста через Катунь у с. Иня, спроектированного С. А. Цаплиным. В 1935 г. были сданы в эксплуатацию деревянный мост через р. Бию в г. Бийске, деревянный мост через р. Ишу и мост через р. Катунь у с. Усть-Сема.

Автопробег[править]

В июле 1934 г. состоялся первый автопробег Бийск — Кош-Агач для проверки построенных участков полотна и эксплуатационных качеств отечественных автомобилей «ЗИС-5». За 5 дней 28 грузовых и 2 легковых автомобиля прошли по труднейшей горной дороге.

ВОВ[править]

Чуйский военизированный тракт на всем протяжении (Бийск — Майма — Усть-Сема — Черга — Онгудай — Иня — Кош-Агач — Ташанта) был сдан в эксплуатацию 1 января 1935 г.

В годы Великой Отечественной войны Чуйский военизированный тракт становится дорогой стратегического назначения. По нему перевозилась продукция горнодобывающей промышленности (ртуть, вольфрам и др.), сельского хозяйства (мясо, молоко, зерно, панты маралов, шерсть и др.), шли караваны с грузами из Монголии.

На фронт за годы Великой Отечественной войны от Управления дороги было мобилизовано 84 работника. В 1941 г. с Алтая на фронт был направлен 71-й дорожно-эксплуатационный полк, сформированный в Бийске, который состоял в основном из высококвалифицированных шоферов и дорожников с Чуйского тракта — из Бийска, Маймы, Шебалино, Ини, Онгудая и Кош-Агача.

Приходили распоряжения и о мобилизации на фронт автомобилей. В предписании говорилось, что машина должна быть в полной исправности и с комплектом положенного к ней инструмента. Таким образом на фронт была отправлена почти вся действующая техника. На обслуживание перевозок осталось всего 40 автомобилей устаревших марок. Грузы возили на лошадях, быках, на Чуйский тракт вернули верблюдов.

Ремонтные работы[править]

За время своего существования Чуйский тракт неоднократно обновлялся: в 1956—1957 гг. был осуществлен капитальный ремонт участка дороги Усть-Сема — Шебалино. В 1959 году построен капитальный железобетонный мост через р. Катунь у с. Усть-Сема. В 1964 году — мосты через р. Бия и Иша, в 1970 — мост через р. Катунь у с. Иня. В 1984 году введена новая дорога через перевал Чике-Таман и построена обводная дорога, выводящая автомобили на Чуйский тракт, минуя город Бийск.

В 2019 году началось расширение Чуйского тракта до 4-х полос за счёт федеральных средств[6]. Чуйский тракт только в Алтайском крае — это 316 км, из которых осталось расширить до четырёх полос 182 км. Планируется, что полностью дорога Р-256 станет четырёхполосной на участке от Новосибирска до Горно-Алтайска уже к 2030 году.

В Республике Алтай продолжаются и ведутся постоянно работы по повышению транспортно-эксплуатационных характеристик Чуйского тракта и уже более 100 км дороги имеют высокое качество

Двухполосная дорога Горно-Алтайск — Артыбаш (Телецкое озеро) протяженностью 140,3 км станет частью трассы Р-256 «Чуйский тракт» и обеспечит комфортный подъезд к знаменитой достопримечательности Горного Алтая. Телецкое озеро — один из крупнейших водоемов Южной Сибири и одно из самых глубоких озёр России. В 1998 году его внесли в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО[7].

В республике активно реализуется нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»[7].

Безопасность движения[править]

Чуйский тракт — главная транспортная артерия Алтайского края и Республики Алтай. Это ключевая трасса по пассажиро- и грузопотоку, в том числе в Монголию и в Китай. Высокая интенсивность движения, особенно в туристический сезон, требует внимательного отношения к качеству дороги.

По состоянию на 2022 год более 90 % протяжённости Чуйского тракта находится в нормативном состоянии — это один из самых высоких показателей в стране.

Перевалы[править]

Чуйский тракт знаменит своими перевалами. Семинский перевал (южно-алт. Дьая Менку в переводе — Вечная грива) — самая высокая точка Чуйского тракта. Высота перевала 1717 метров над уровнем моря.

|

Перевал разделяет бассейны рек Туэкты и Семы. Семинский перевал — уникальный природный комплекс и важная стратегическая веха в истории народов, символ выдающего исторического события. На вершине установлен памятник, посвященный 200-летию добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства.

Не менее живописным является перевал Чике-Таман (в пер. с алтайского «Прямая подошва»). Высота перевала 1295 метров над уровнем моря. В 1996 г. перевал Чике-Таман объявлен памятником природы. Из исторических источников известно, что дорога через перевал существовала с незапамятных времен. Старожилы до сих пор показывают следы древней дороги, вырубленной в скалах. Её строительство относят к Х-ХII вв.

Позднее через перевал было проложено несколько путей. С. П. Швецов[9] пишет:

|

В 1903 г. было завершено строительство дороги от Онгудая до Кош-Агача, в том числе и через перевал Чике-Таман. Позже большие строительные работы проводились в 1924—1925 гг. В 1927 г. была закончена прокладка новой трассы через Чике-Таманский перевал. Этот вариант дороги с щебеночным покрытием использовался до 1980-х гг. Эта трасса имеет большое количество петель и виражей.

Строителям при прокладке современной трассы через перевал в 1980-е гг. пришлось переместить более 1,5 млн т. грунта, взорвать около десятка скал, расширить и подсыпать дорогу. Сейчас на самой верхней точке Чике-Тамана оборудована смотровая площадка, откуда открывается живописный вид на окрестности. В 2017 г. на перевале установлен памятник, посвященный строителям Чуйского тракта (автор скульптор Алексей Агриколянский)[10]. Применение современных технологий и материалов на автомобильной дороге Р-256 «Чуйский тракт» способствует повышению транспортно-эксплуатационных характеристик и безопасности движения.

Галерея[править]

Литература[править]

- Чихачев, Петр Александрович. Путешествие в Восточный Алтай: Центр. Азия в источниках и материалах XIX — начала XX века / Петр Чихачев, чл. нескольких Академий и науч. о-в. — Москва : Наука, 1974. — 358 с. : ил.; 23 см.[11]

- Шишков В.Я. Чуйские были: Роман, очерки, рассказы / Шишков В.Я. — Барнаул: Алт. кн. изд., 1986. — 496 с.

- Табаев Д.И. Чуйский тракт (текст) / Табаев Д.И.. — Горно-Алтайск: Алт. кн. изд. Горно-Алт. отд-ние, 1975. — 79 с.

- Подрезов М. В. История Чуйского тракта: обзор основной литературы. — Вестник Томского государственного университета № 414. — 2017. — 103–107 с. — DOI:10.17223/15617793/414/16

- Священник Георгий Крейдун. «Командировка» Сиблага у бома Кор-Кечу на строительстве Чуйского тракта — место мученического подвига иеромонаха Киприяна (Нелидова) // Василий Гришаев. Невинно убиенные. Барнаул, 2004. С. 223—230.

- Грехова Е. Чуйский тракт до монгольской границы: Историко-краеведческий очерк. — Бийск, 2006.

- Гармс О. Путешествие по Чуйскому тракту. Неизведанный Алтай. — Барнаул, 2009.

- Голев И. А. Горный инженер И. И. Биль — устроитель Чуйского тракта // Этюды культуры : материалы международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Томск, 2018 г. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2018. С. 587‒593.

- Барандеев А. В. «Книга Большому чертежу» как источник топонимического исследования // Известия АН СССР. — Серия географическая. 1973. — № 5. — С. 136—143.

- Энциклопедия Алтайского края : в 2 т. / [редкол.: В. Т. Мищенко (гл. ред.) и др.]. — Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1995—1996. — 5000 экз. Т. 1. — 1995. — 367, [2] с. : ил., портр., [16] л. ил., карт. — Библиогр.: с. 350—367.

- Принтц А. Торговля русских с китайцами на реке Чуе и поездка в г. Хобдо // Известия Императорского Русского географического обще ства. СПб., 1865. Т. 1, вып. 1. Отдел 2. С. 1-14.

- Радлов В. В. Из Сибири. Страницы дневника / пер. с нем. К. Д. Цивиной и Б. Е. Чистовой. М. : Наука, 1989. 749 с.

- Алтай. Путеводитель серии Le Petit Fute. 1-е изд. — М., 1999.

- Алтай. Путешествие по Чуйскому тракту. Путеводитель / Авт.-сост.: М. В. Танкова, Т. И. Злобина, Т. В. Вдовина. — Изд. 2-е. — Барнаул: Пять плюс, 2010. — 256 с.

- Сарычева Т. Путешествие по Чуйскому тракту. 2002.

Примечания[править]

- Комментарии

- ↑ Бом — узкий, трудный проход по ущелью.

- Источники

- ↑ Книга Большому Чертежу [Текст : [Памятник 17 в.]] / Подгот. к печ. и ред. К. Н. Сербиной. — Москва ; Ленинград: Акад. наук СССР. Ин-т истории. Ленингр. отд-ние., 1950. — 229 с.

- ↑ Книга Большому чертежу, или Древняя карта Российского государства, поновленная в Разряде и списанная в книгу 1627 года | Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина

- ↑ Табаев Д. И. Чуйский тракт (текст). — Горно-Алтайск: Алт. кн. изд. Горно-Алт. отд-ние, 1975. — С. 7. — 79 с.

- ↑ 4,0 4,1 Чуйский тракт: история и современность

- ↑ 5,0 5,1 Шишков В. Я. Чуйские были: Роман, очерки, рассказы / Шишков В. Я. — Барнаул: Алт. кн. изд., 1986. — 496 с.

- ↑ На пути к четырём полосам: расширение Чуйского тракта — приоритетное направление работы Упрдор «Алтай» — МК Барнаул

- ↑ 7,0 7,1 Росавтодор обеспечит транспортную доступность Телецкого озера в Республике Алтай | Министерство транспорта Российской Федерации

- ↑ Горный Алтай. Семинский перевал (Галина Кошель) / Проза.ру

- ↑ Швецов Сергей Порфирьевич

- ↑ Перевал Чике-Таман

- ↑ Чихачев, Петр Александрович — Путешествие в Восточный Алтай: Центр. Азия в источниках и материалах XIX — начала XX века — РГБ

Ссылки[править]

- Госархив РА. Чуйский тракт: от вьючной тропы до дороги федерального значения. Сборник архивных документов

- Подрезов М. В. Диссертация на тему «История Чуйского тракта», автореферат по специальности ВАК РФ 07.00.02 — Отечественная история

- Чуйский тракт

- Достопримечательности Чуйского Тракта на карте

- Музей Чуйского тракта

- По Чуйскому тракту

- Чуйский тракт (Километраж, схема) — Алтай Туристский. Туристический портал

- Путевые очерки В. Я. Шишкова По Чуйскому тракту | Дед Алтай

- Чуйский тракт: история и современность Авторский сайт историков Полтевой Т. И. и Полтева В. Б.

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «История Чуйского тракта», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |