Фонетика

Фонетика (греч. φωνητικός — «звуковой»; от φωνή — «звук») — раздел науки о языке, изучающий звуковую сторону речи человека.

Фонетика — один из основных разделов языкознания (лингвистики). Фонетика занимает особое место в ряду других разделов науки о языке, так как изучает материальные единицы языка. По-особому формируемые при произношении человеком колебания воздуха являются материальными носителями речи. Человек, который слушает, понимает смысл услышанного на основе своего слухового восприятия.

В лингвистике выделяются общая фонетика, изучающая закономерности фонетической системы любого языка, и фонетика отдельно взятого конкретного языка, в частности русская фонетика, изучающая фонетическую систему русского языка и её закономерности. Так как общая фонетика исследует все этапы возникновения и восприятия речи, то в ней можно выделить следующие разделы: акустическая фонетика, артикуляторная фонетика, перцептивная фонетика. Фонетика, как наука, взаимодействует с графикой и орфографией, науками исследующими способы передачи устной речи на письме, а также с орфоэпией, цель которой — изучение литературного произношения[1].

Определение понятия «фонетика»[править]

Фонетика — наука, изучающая звуковой строй языка, учение о звуках речи, где звук — неделимая фонетическая единица. Языковед Василий Богородецкий в своём научном труде «Общий курс русской грамматики» рассматривал фонетику как первую часть грамматики и науку о звуках речи[2].

Лев Буланин определял фонетику как раздел языкознания, изучающий звуковую сторону языка: звуки, интонацию и разные виды ударений. При этом он отмечал, что в фонетике рассматривается взаимодействие и взаимная связь в потоке речи материальной и лингвистической сторон этих языковых явлений. Также Буланин отмечал, что фонетика даёт анализ природы звуков, законов их сочетания и изменения, классифицирует звуки. В предмет фонетики, по мнению Льва Буланина, входит функциональный аспект звучания, то есть роль устной речи в процессе коммуникации[3].

Яна Скрипник и Тамара Смоленская в учебном пособии 2010 года «Фонетика современного русского языка» определили фонетику как науку о языковой стороне языка, которая изучает то, чем отличаются звуки друг от друга, как они меняются в потоке речи, как образуются, какую функцию выполняют в процессе общения людей[4].

В задачу фонетики входит изучение общих вопросов образования звуков, при этом изучение основывается на возможности человеческого органа, производящего звуки речи. Фонетика изучает закономерности, при которых звуки сочетаются друг с другом и влияют в потоке речи друг на друга. Кроме этого, в фонетике исследуются слог и слогоделение, ударение и интонация, связь звука с графикой и орфографией[5].

Фонетика как система[править]

Фонетика как система включает в себя разные аспекты: общая фонетика, частная фонетика, историческая и сопоставительная фонетика, перцептивная фонетика, экспериментальная фонетика.

- Предметом изучения общей фонетики являются общие вопросы, которые касаются любого языка — характеристика звуковых явлений, общие условия, при которых образуются звуки речи, закономерности, возникающие при сочетании и изменении звуков. Для общей фонетики основанием являются факты не одного, а целого ряда языков.

- В отличие от общей фонетики, частная исследует звуковую сторону отдельного, конкретного языка, например, русского, китайского, чешского и других языков. При этом частная фонетика может изучать звуковую сторону конкретного языка вне его развития, то есть в определённый статический момент, или, наоборот, рассматривать развитие языка относительно какого-либо временного промежутка[6].

Общая и частная фонетика находятся в тесном взаимодействии и опираются одна на другую, кроме этого, когда рассматриваются языковые явления на определённом этапе времени, то говорится об описательной фонетике, объектом изучения которой является современное, конкретное состояние языка. Если же языковые явления рассматриваются с точки зрения их развития, изменения, когда те или иные фонетические особенности языка объясняются с точки зрения исторических причин, то говорится об исторической фонетике. Историческая фонетика тесно связана с сопоставительной, так как для изучения конкретного языка часто требуется его сравнение с родственными языками, выделение и сопоставление в них общего и различного.

В современной лингвистике отдельно рассматривается экспериментальная фонетика, или инструментальная, аппаратурная фонетика, изучающая звуковые единицы речи с помощью эксперимента, опыта. Такое изучение фонетических языковых единиц имеет большое практическое и теоретическое значение. С точки зрения теории, фонетика изучает звуки речи, которые составляют основу более сложных единиц языка. С точки зрения практики, изучение фонетики необходимо при обучении письму и чтению, изучению неродных языков[7].

Перцептивная фонетика (дословно — восприятие) занимается изучением того, как звучащая речь воспринимается другим человеком. Предмет изучения перцептивной фонетики — является установка того, как соотносятся между собой звуки произнесённые и звуки услышанные. Она отвечает на вопросы, какие свойства присущи звукам, воспринимаемым человеком[8].

Фонетические единицы языка[править]

Речь, язык — это определённая система, состоящая из отдельных единиц языка. В общем в мировых языках существуют следующие языковые единицы: фонема (звук), морфема, слово, словосочетание, предложение, текст. По своему строению единицы языка различны, среди них можно выделить простые единицы языка, в частности, фонему, и более сложные — предложение, текст. При этом, сложные состоят из простых. Кроме этого, звуковые единицы языка разделяются на две группы: сегментные или линейные, и суперсегментные.

Сегментные единицы языка[править]

К сегментным единицам языка относятся фонемы, слоги, слова, то есть это единицы, различаемые в потоке речи, при этом более короткие сегменты входят в состав более длинных.

- Наименьшей единицей языка является фонема, она неделима и сама по себе незначима, служит для различения морфем и слов. Звук возникает в процессе колебания воздуха, вызванного органами речи. Звук представляет собой часть слога или целый слог, состоящий из одного звука, произведённый за одну артикуляцию. Например, слова дом — том — ком — сом отличаются только первоначальными звуками [д], [т], [к], [с].

- Слог — это минимальная единица фонетики, которую характеризует акустико-артикуляционная слитность компонентов, то есть звуков, в него входящих. Слог — единица произносительная, не имеющая смысловых отношений и созданная звуками разной степени звучности: слогообразующими, более звучными, и неслоговыми, остальными. В фонетике русского языка словообразующим является гласный звук, таким образом, сколько в слове гласных звуков, столько в нём и слогов. Например, в слове яма — два слога, клеть — один слог, веретено — четыре слога.

- Фонетическое слово — это слово, состоящее из определённого количества слогов, объединённых одним ударением. Ударный слог находится в сильной позиции, чем дальше от ударного слога расположена безударная гласная, тем слабее её позиция.

- фонетическая синтагма — единство интонации и смысла, выраженное одним понятием или одним словом в определённом контексте. Лев Владимирович Щерба дал определение синтагме, как фонетическому единству, которое выражает смысловое целое в процессе речи. Говоря о членении речевого потока, Щерба основывался на единстве двух сторон языка: звуковой и смысловой, где доминирующей называл смысловую[9].

Суперсегментные единицы языка[править]

К суперсегментным единицам языка относятся ударение и интонация, отличающиеся от сегментных единиц, в частности звука, тем, что они не могут существовать отдельно от материальной характеристики языковых единиц, они не могут быть произнесены отдельно от звука, а также быть выделены из материальной оболочки слова, словосочетания.

- Интонация — это совокупность средств, которые организуют устную речь. К таким средствам относятся: мелодика голоса, или движение основного потока голоса; паузы — остановки при произношении; сила звучания того или иного звука речи; темп речи; тембр речи. Интонация — это обязательная характеристика устной, звучащей речи.

- Ударение — выделение при произношении отдельного языкового элемента при помощи силы звука. Ударение характеризуется тремя признаками: ударение является количественным — ударный слог более длителен при произношении; ударение динамичное или силовое — ударный слог характеризуется большей громкостью; ударение качественное — ударный слог противопоставлен безударным, он произносится более чётко, ясно, находится в сильной позиции[10].

Место фонетики в системе языка[править]

Звуки речи могут быть охарактеризованы четырьмя аспектами:

- акустическая сторона — звук рассматривается как колебание среды с определёнными параметрами: высота, частота, длительность — то есть, звук исследуется как физическое явление;

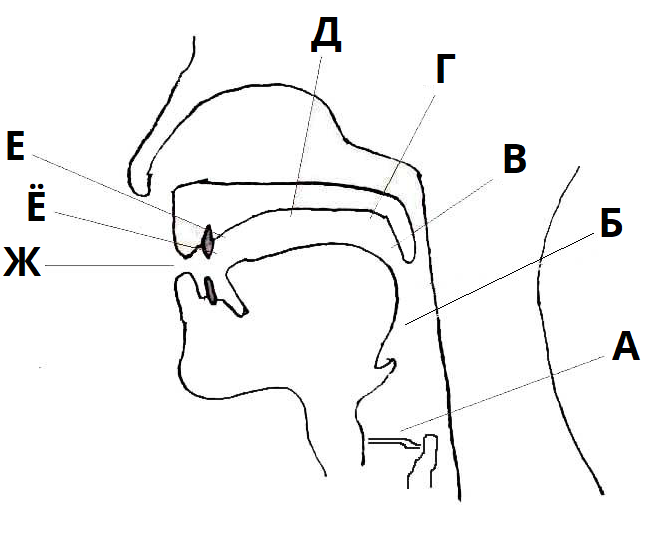

- артикуляционная сторона — характеристика звука определятся по способу его образования в процессе говорения;

- перцептивная сторона — изучает то, как звук воспринимается и идентифицируется;

- функциональная, лингвистическая сторона — звук рассматривается как единица речи, выполняющая смыслоразличительную функцию.

В связи с этим фонетика тесно связана с различными науками. Так акустическую сторону звука, наряду с фонетикой, рассматривает физика, артикуляционный аспект звука изучается в физиологии и логопедии, перцептивная сторона звука является объектом изучения не только фонетики, но и медицины и психологии, лингвистической стороной звука более углублённо занимается фонология[11]. Фонетика тесно связана с графикой, орфографией, орфоэпией и морфологией.

Учёные, изучающие фонетику[править]

Изучение процесса образования звука речи началось в XVII веке, когда возникла необходимость обучать глухонемых людей. В конце XVIII века Христиан Кратценштейн — врач, физик и механик, стал основателем акустической теории гласных звуков. В 1779 году он стал победителем конкурса, проводимого Петербургской академией наук, в рамках которого было необходимо объяснить, что собой представляют звуки [и, э, а, о, у], чем они различаются, а также создать регистр человеческого органа, который воспроизводит эти звуки. Христиан Кратценштейн создал ряд резонаторов, которые соответствовали размерам голосового тракта, необходимого для произношения этих гласных звуков[12].

К середине XIX века Эрнест Брюкке обобщил знания об анатомии и физиологии звукообразования в своих трудах: «Основные черты физиологии и систематики речевых звуков для лингвистов и учителей глухонемых», написанном в 1856 году, и «Новый метод фонетической транскрипции», созданном в 1863 году[13].

Новым этапом в развитии фонетики стали труды Ивана Бодуэна де Куртенэ, автора работы «Опыт фонетических чередований», 1895 год. До него языки изучались с точки зрения истории, по памятникам письменности. Иван Александрович, изучая языки славянских народов и диалекты, записывал особенности их фонетики, создал теорию фонем и фонетических чередований. Бодуэн де Куртенэ является родоначальником фонологии и предшественником учёного-лингвиста Николая Трубецкого, члена Пражской лингвистической школы. Николай Сергеевич в своём труде «Основы фонологии» изложил теорию фонологии как науки, как представитель Пражской школы, он разграничивал понятия язык и речь и рассматривал языковые явления в системе. Основателем Казанской лингвистической школы был Василий Богородицкий, в 1888 году организовавший первую в мире лабораторию экспериментальной фонетики. Василий Алексеевич изучал гласные звуки в безударном положении, в 1884 году защитил диссертацию на тему «Гласные без ударения в общерусском языке». Основатель Ленинградской фонологической школы — Лев Щерба — разработал теорию фонемы. Одним из основателей Московской фонологической школы, разработавшей учение о фонеме и считающей, что при определении фонемного состава языка необходимо применять морфемный критерий, был Рубен Аванесов[14].

Изучением того, как развивалась фонетическая система древнерусского и праславянского языков, занимались русские лингвисты Фёдор Буслаев и Александр Востоков. Диалектную фонетику и диалектологию исследовали Николай Дурново, Алексей Шахматов, Пётр Кузнецов. Теоретические и практические исследования лингвистов, среди которых немаловажное место занимали фонетисты, легли в основу реформы орфографии в 1917—1918 годах[15].

См.также[править]

Источники[править]

- ↑ Фонетика как раздел лингвистики. Филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Проверено 19 апреля 2024.

- ↑ Богородецкий В. А. Общий курс русской грамматики. — Москва: Государственное социально-экономическое издательство, 1935. — С. 12. — 378 с.

- ↑ Буланин Л. Л. Фонетика современного русского языка. — Москва: Высшая школа, 1970. — С. 9. — 207 с.

- ↑ Скрипник Я. Н., Смоленская Т. М. Фонетика современного русского языка. — Ставрополь: Ставропольский государственный педагогический университет, 2010. — С. 5. — 147 с.

- ↑ Камалова Л. А. Фонетическая система русского языка. Проверено 20 апреля 2024.

- ↑ Панов М. В. Современный русский язык. Фонетика. — Москва: Высшая школа, 1979. — С. 23. — 257 с.

- ↑ Шерстянникова Е. А. Основы языкознания. — Красноярск: Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнёва, 2018. — С. 66. — 174 с.

- ↑ Федотовских О. А. Перцептивная фонетика как одна из областей науки // Молодой учёный : журнал. — 2016. — № 7. — С. 20—21.

- ↑ Синтагма. Большая российская энциклопедия. Проверено 20 апреля 2024.

- ↑ Буланин Л. Л. Фонетика современного русского языка. — Москва: Высшая школа, 1970. — С. 161—178. — 210 с.

- ↑ Сафронова Н. А. Фонетика и фонология. Курс лекций. — Владимир: Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых, 2023. — С. 37. — 88 с.

- ↑ Кузнецов В. Б. Как мы представляем себе звуки речи // Метод: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин : журнал. — 2012. — № 3. — С. 270.

- ↑ Брюкке Эрнст Вильгельм. История медицины. Проверено 19 апреля 2024.

- ↑ Соколова А. Фонетика и фонология русского языка. Педагогический Университет имени Масарика. Проверено 20 апреля 2024.

- ↑ Учёные-лингвисты, занимавшиеся исследованием фонетики. РусОлимп. Проверено 20 апреля 2024.

Ссылки[править]

- Попов М. Б. Учебник «Фонетика современного русского языка»

- Шаманова М. В. Учебное пособие «Фонетика русского языка: исторический и синхронический аспекты»

↑ [+] | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Основные понятия |

| ||||

| Разделы и дисциплины | |||||

| Фонологические концепции | |||||

| Персоналии | |||||

| Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Знание.Вики» («znanierussia.ru») под названием «Фонетика», расположенная по следующим адресам:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Знание.Вики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |

|---|